天水麥積山石窟始建年代考略

王濤

摘 要:天水麥積山石窟在中國佛教藝術史上具有重要地位,關于麥積山石窟的始建年代目前主要有周穆王說、漢代說、后秦說、西秦說、東晉說以及六國共建、七國重修說。現對此六種觀點考述后,論證“后秦說”為麥積山開窟造像之肇啟。

關鍵詞:天水;麥積山;始創;后秦

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2023.24.031

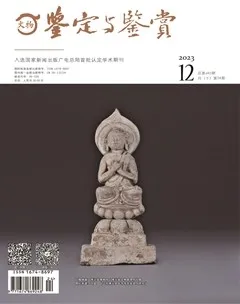

漢代,隨著佛教東傳,我國佛教信徒首先在天山南麓的龜茲、庫車、克子克拉罕開窟造像,隨后石窟藝術隨著佛教不斷東傳,進入河西四郡,遂由敦煌莫高窟經永靖炳靈寺,傳至天水麥積山(圖1)。由此,麥積山進入佛教開窟造像的時代。然而,麥積山從何時開始開窟造像?學界歷來說法不一,筆者對此考述后,認為麥積山始建于后秦時期。

1 學界六種觀點

1.1 周穆王說

麥積山創建于周穆王時期,始載于唐《法苑珠林》:“秦州(天水舊稱)麥積崖佛殿下,舍利山神藏之。此寺周穆王所造,名曰靈安寺。”①同樣持有此觀點的,還有清代天水籍學者張仲翮,其《麥積山記》載:“周穆王敕為靈安寺。”②

周穆王,昭王子,名滿,周朝第五位帝王。他在世時,佛教還未東傳我國,更何談在秦州建寺廟之說,并且在《穆天子傳》《竹書紀年》《史記·周本紀》中都未有這樣的記載,可見“秦州麥積山……周穆王所造”并不可信。

1.2 漢代說

對于麥積山始建于漢代,并無定論,僅是一些學者據少量考古和文獻資料推測。如項一峰先生根據“在麥積山西崖廢墟中考古發現了漢代的繩紋磚”③,由此推測麥積山建造年代很可能在漢代。然而是否可以認定此漢磚即為麥積山早期寺廟的建筑構件,并由此論證麥積山的開窟年代,還有待進一步研究。徐日輝先生認為:“麥積山在后秦時期已經聞名遐邇,其創造年代應該早于后秦,當為東漢佛教興起之時。”④從邏輯上來看徐先生的“大膽猜想”是有一定道理的,但是目前缺乏更為直接性和說服力的證據來肯定麥積山始建于漢代,這還需要進一步的“小心求證”。

1.3 后秦說

閻文儒先生認為:“麥積山開創的年代,約在姚秦。”⑤“姚秦”,后秦之別稱。太元十一年(386)姚萇稱帝,都長安,號“秦”,后世稱為“后秦”或“姚秦”。張學榮、何靜珍在《麥積山石窟的創建年代》⑥、《麥積山石窟創鑿年代考》⑦中認為玄高在麥積山修行的時間為414—419年,并推測麥積山的開鑿年代,約在公元400—410年的東晉十六國的后秦時期。根據在麥積山發現的石刻題記和歷史文獻來看,筆者也認為麥積山開鑿時間為后秦,具體論述見下文。

1.4 西秦說

盧秀文先生據“馮國瑞《麥積山大事年表》,認為麥積山創建年代為公元424—426年之間”⑧,而元424—426年,天水受轄于十六國的西秦,由此可得麥積山始建于西秦。

檢馮氏《麥積山石窟大事年表》在424—426年只有一條記載:“公元424—426年,宋文帝元嘉元年至三年間(北魏太武帝始元元年至三年),玄高策杖西秦,隱居麥積山。”⑨由此可見,馮國瑞只說了玄高隱居麥積山之事,并沒有麥積山開窟時間的記載,所以麥積山始建于西秦說不夠嚴謹,可再商榷。

1.5 東晉說

東晉說源于麥積山石刻題記。南宋嘉定十五年(1222)《四川制置使司給田公據》碑載:“鐫鑿千龕……始自東晉起跡,敕賜無憂寺。”⑩據碑文記載,宋金時期,天水屬四川制置使管轄,時起義軍搶占麥積山瑞應寺田地、耕牛等物,瑞應寺方丈明覺法師申訴索要,最終由四川制置使著令歸還并立《四川制置使司給田公據》碑以證。此碑系宋代官方文書,并且碑中對于麥積山建造年代、開窟背景、瑞應寺的歷史沿革以及“給田”過程與現存史料文獻、其他碑刻吻合,于是可以認定此碑是可信的。

但問題在于,“始自東晉起”的“東晉”到底指代什么,一直以來史學界有兩種觀點:一種認為此處“東晉”為東晉政權;另一種認為此處“東晉”指東晉為代表或主體的歷史時期,即316—420年。事實上自316年司馬睿稱帝,到420年劉裕廢除晉安帝建立劉宋的105年,東晉政權并沒有直接轄管秦州,其勢力范圍也未包括隴右,所以不可能由東晉政權在麥積山開窟造像。而中國歷來存在著正統觀,盡管這一百多年秦州經由前趙、前秦、前涼、后秦、西秦等管轄,但史學界習慣用“東晉”“東晉十六國”“魏晉南北朝”等名稱來指代或者囊括這一段歷史時期。同樣的習慣,我們在說“唐宋元明清”時,“宋”為一個歷史時期,不說“遼”“金”“西夏”也是一個習慣性的正統觀。由此碑可知,麥積山始建于東晉時期是確信無疑的,這與筆者贊同的后秦說并不矛盾,只是東晉說時間范圍更大一點而已。

1.6 六國共建、七國重修說

據《太平廣記》輯錄王仁裕之《玉堂閑話》佚文:“麥積山……《古記》云:六國共建,自平地積薪。至于巖巔,從上鐫鑿其龕室佛像。”k王仁裕,五代著名文學家,天水人,時任秦州節度使判官,他曾多次登臨麥積山,“唐末辛未年(911)”他搶險登臨“散花樓七佛閣”(圖2)。20世紀40年代馮國瑞先生在麥積山考察,考證了萬佛洞(今麥積山第133窟)為王仁裕《玉堂閑話》記載的“萬菩薩堂”無疑,加之王仁裕寫此文有《古記》可考,可證此文,由此可見“六國共建”應該是可信的。

《四川制置使司給田公據》碑載,麥積山“始自東晉……次七國重建”l。這對考證麥積山開窟年代是不可多得的線索,然而“六國共建”與“七國重建”都沒有指出具體國名,學界說法不一。

說法一:“六國”即“六朝”。1953年由中央文化部文物事業管理局組織的麥積山考察團,由吳作人任團長,馮國瑞等人參與,討論開窟時間。部分學者認為,“六國”為發肇后秦,遂經北魏、西魏、北周、隋、唐的六個封建王朝m。按照中國史學傳統觀,地方割據者為“國”,統一或者以漢族為主體的稱“朝”,“朝”可以代表中國歷史的某一時間段,而“國”則不能。如秦始皇統一中國以前稱“秦國”,統一以后稱“秦朝”,“秦朝”可作為公元前221—公元前207年的代稱,“秦國”則不能。同樣趙匡胤建立的“宋”雖未統一全國,但作為漢族政權立數百年為中國版圖主體,故稱“宋朝”,不稱“宋國”。所以說法一強拉少數民族割據政權“后秦、北魏、西魏、北周”等與“隋唐”混稱是有悖傳統史觀的,且為什么選擇這六個政權作為“六國共建”,證據不足,有些牽強。由此兩點來看,說法一不科學。

說法二:“六國”或“七國”為東晉十六國時期某六個或七個北方國家。張學榮在《麥積山石窟的創建年代》中認為,“六國”是“西秦、南涼、后涼、北涼、西涼、仇池”n。閻文儒在《中國石窟藝術叢書·麥積山石窟》中認為,“七國”為“前趙、后趙、前秦、后秦、西秦、前涼、北涼”o。張學榮、何靜珍在《麥積山石窟創鑿年代考》中認為,“(七國)為公元400年到公元410年曾經先后臣服于后秦(姚秦)的西秦、南涼、北涼、后涼、仇池、胡夏”p。繼此文十年后,張學榮先生提出:“七國為西秦、北涼、西涼、南涼、南燕、仇池、蜀國。”q此說法盡管符合“六國共建”中“國”作為割據政權的內涵,也都在十六國時期,但對于各家所說“六國”中只有“北涼”和“西秦”達成共識,其他又互相矛盾,并且對于曾經統治過天水的成漢和代國為什么不在“六國共建”之列,也未說明。那么在烽火狼煙戰爭不斷的十六國時期,“六國”或者“七國”又是如何止兵息戈共建、重修麥積山石窟的呢,這些都需要進一步研究。

說法三:“七國”即“七郡”。張寶璽先生提出,“‘國是郡國連稱,實際上是郡的另一簡稱。‘次七國重修可以解釋為七郡重修,也就是說麥積山周圍七個郡縣通過某種緊密的或松散的組織形式加盟修建麥積山石窟”r。張寶璽先生根據“漢代郡國連稱”傳統,《梁書·魏帝紀》之“四方郡國”記載,以及炳靈寺126窟北魏延昌二年(513)題記中的“郡國連稱”為依據,得出“國”即是“郡”,是“郡國”簡稱。在歷史上確實有“郡國”并稱的說法,但是,從漢初到南北朝時期的“郡國并行”或“郡國并稱”,“郡”和“國”是不一樣的概念,作為地方政權可以并稱,但不能等價,因為“郡”直屬中央,“國”分封自治。且在歷史上“郡”“國”的行政級別與從屬地位又在不斷地變化,因此張寶璽先生將“郡”“國”概念等價,是有些不妥的。而且張寶璽先生“六郡共建”與考古和文獻所記載的“始建于姚興”是相左的,因為“姚秦”是“國”不是“郡”。

綜上三種說法,筆者認為“六國共建”和“七國重修”是東晉十六國時期治轄天水的六七個割據北方政權,而且始建于后秦,至于其他幾國到底是哪些,還需要以后進一步考證。

2 始建于后秦考

以上六種關于麥積山開鑿時間的觀點,筆者認同后秦(即姚秦)說,并從典籍資料和碑刻題記來論述。

2.1 時代所證

麥積山石窟始建于后秦,與當時的社會背景也是吻合的。公元384年,前秦龍驤將軍姚萇建立羌族政權,史稱“后秦”或“姚秦”,都長安。394年姚興克成大統,更是大興佛事。當時大德高僧鳩摩羅什在涼州(甘肅武威)修行,姚興為請其至首都長安弘揚佛法,不惜采用武力。《十六國春秋·后秦錄·姚興》載:“(弘始)四年(401)五月,遣大將軍隴西王碩德率步騎六萬伐呂隆于涼州……十一月,鳩摩羅什至長安。七年(404)正月,興如逍遙園,引諸沙門聽什說佛經。”s鳩摩羅什是古代著名佛經翻譯家,他漢譯的佛教經典有《坐禪三昧經》《禪秘要法經》等共三十五部,三百余卷,這些佛教經典成為指導僧眾修行的法門,使后秦修禪之風大盛。正是基于姚興大盛佛教、沙門求法廣及的背景下,毗鄰長安的麥積山開始了石窟開鑿的歷史。

2.2 典籍所載

據祝穆《方輿勝覽》載:“麥積山……狀如積麥,為秦地林泉之冠。姚秦時建瑞應寺,在山之后,姚興鑿山而修,千龕萬象,轉崖為關,乃秦州勝景。”t瑞應寺是麥積山旁廟宇,與麥積山相應共存。此條記載是麥積山始建于姚秦最早的歷史文獻。《玉堂閑話》載:“麥積山者……望之團團如民間積麥之狀,故有此名。”u這與《方輿勝覽》所記載的“狀如積麥,林泉之冠”是如出一轍的,而且記載較之早四個世紀。另外與祝穆同時期的,南宋嘉定《四川制置使司給田公據》碑載,麥積山“鐫鑿千龕,現垂萬象,上下萬仞”v。這與《方輿勝覽》“千龕萬象,轉崖為關”對麥積山壯觀險峻的描述是一致的。由此可見,《方輿勝覽》關于麥積山的相關記載是比較可信的。

2.3 石刻所題

在麥積山東崖壁上,存有宋紹興年間(1131—1162)石刻題記,“麥積山勝跡,始建于□秦,成于元魏,經七百年,□□名額,紹興二年□□,歲在壬子,兵火毀”w。此刻石于1953年由中央人民政府文化部組織麥積山石窟勘察團勘察時發現,當時由于字跡模糊時間緊未能辨認“□秦”。1963張學榮先生與麥積山文管所專家再次辨認無果,更可惜的是,此石刻題記在20世紀七八十年代,修復加固麥積山山體時,被水泥覆蓋。所以,題記中“始建于□秦”的記載,只能借文獻來考證。

據文獻載,“成于元魏”之前的“秦”,在十六國時期只有后秦(即姚秦)、前秦、西秦,共三個。在紹興二十七年,丁丑六月,即公元1157年,有人“游此□□(勝境)”并“刻石記之”,據游人刻石“成于元魏,經七百年”的記載,我們從紹興二十七年(1157)往上推七百年正好是后秦姚興時期。這樣也印證了《方輿勝覽》所記載的“(麥積山)姚興鑿山而修”x。

2.4 碑謁所記

明崇禎十五年(1642)《麥積山開除常住地糧碑》(圖3)載:“依《廣輿記》稱,麥積山為秦地林泉之冠,其古跡系歷代敕建者有碑謁可考,自姚秦至今一千三百余年,香火不絕。”y此碑系明崇禎舉人姚隆運所撰,具有明顯的官方法律文書色彩,是可信的,并且“有碑碣可考”,“自姚秦”與《方輿勝覽》的記載“(麥積山)姚興鑿山而修”是一致的。這也是對《四川制置使司給田公據》碑“(麥積山)始自東晉起”的具體化。

綜上四點,麥積山當始建于十六國時期的后秦(姚秦)。

3 結語

麥積山歷時一千六百年的開窟造像史,蘊含各民族交往交流交融的歷史內涵。考述麥積山始創年代,對麥積山和瑞應寺的歷史分期、西北區域史、絲路文化、石窟文化等的研究有學術價值,對天水歷史文化的保護傳承、文旅開發具有現實意義。

注釋

①釋道師.法苑珠林[M].北京:中華書局,2003:1226.

②⑦p張學榮,何靜珍.麥積山石窟創鑿年代考[J].天水師專學報,1988(1):65-73,81.

③麥積山石窟藝術研究所.麥積山石窟研究論文集[M].蘭州:甘肅人民出版社,2006:436.

④徐日輝.麥積山石窟歷史散記[J].西北史地,1985(3):88-93.

⑤閻文儒.麥積山石窟[M].蘭州:甘肅人民出版社,1984:18.

⑥n張學榮.麥積山石窟的創建年代[J].文物,1983(6):14-17.

⑧盧秀文.麥積山石窟國內研究概述[J].敦煌研究,1992(2):110-116.

⑨馮國瑞.麥積山石窟大事年表[J].文物參考資料,1954(2):50-56.

⑩l麥積山石窟志編纂委員會,張錦繡.麥積山石窟志[M].蘭州:甘肅人民出版社,2002:169-173.

ku李昉.太平廣記[M].上海:上海古籍出版社,1990:1046.

m吳作人.麥積山勘察團工作報告[J].文物參考資料,1954(2):3-21,109,115.

o閻文儒.麥積山石窟[M].蘭州:甘肅人民出版社,1984:17-19.

q張學榮,何靜珍.再論麥積山石窟的創建時代及最初開鑿的洞窟:兼與張寶璽先生商榷[J].敦煌研究,1997(4):94-109.

r張寶璽.從“六國共修”看麥積山石窟的歷史[J].敦煌研究,1995(4):155-162.

s崔鴻.十六國春秋[M].上海:商務印書館,1937:35.

tx祝穆.宋本方輿勝覽[M].上海:上海古籍出版社,1986:779.

v此碑存于麥積山瑞應寺天王殿前檐山墻內,拓片和碑文見:麥積山石窟志編纂委員會,張錦繡.麥積山石窟志[M].蘭州:甘肅人民出版社,2002:169-173.

w項一峰.麥積山石窟內容總錄(東崖部分)[J].敦煌學輯刊,1997(2):92-107.

y劉雁翔.天水金石文獻輯錄校注[M].西安:三秦出版社,2017:252-253.