聯合LiDAR和高光譜數據反演礦山生態修復區植被地上碳儲量

唐佳佳 董 婧 楊永均 許木桑 雷少剛 華 夏

(1.中國礦業大學環境與測繪學院,江蘇 徐州 221116;2.礦山生態修復教育部工程研究中心,江蘇 徐州 221116;3.山東省煤田地質局采煤塌陷地與采空區治理工程研究中心,山東 濟寧 272100)

生態修復是實現礦山固碳增匯和碳中和目標的重要途徑[1-4]。生態修復后,植被覆蓋度得到提高,水土保持、水源涵養等多項生態系統服務得到改善[5-6],同時,植被的恢復可以顯著增加生態系統碳固存[7]。植被碳儲量不僅是研究生態系統與大氣間碳循環的基本參數,也是反映群落生態系統結構和功能特征的重要指標,準確評估碳儲量是估算生態修復固碳效應的關鍵,對生態修復物種選取、生態修復后生態系統結構優化具有重要意義[8]。

目前,礦區植被碳儲量估算得到了不少學者的關注,現有研究主要是通過實地調查直接獲得碳儲量數據,或利用基于土地覆被變化的因子法、基于遙感的CASA模型間接獲得。在實地調查法方面,樸世龍等[9]根據森林清查數據,對植被碳庫及其變化做了大尺度的研究,提高了生態系統的植物碳儲量的估算精度。原野[10]運用土壤和植物采樣分析方法,探討了平朔露天礦復墾生態系統的碳存儲機理與效應。然而,傳統實地調查方法對于森林生態系統碳儲量的估算結果在尺度轉化上存在較大誤差,存在空間局限性[11]。利用遙感影像數據,則能夠實現大范圍植被碳儲量的快速評估。李帆等[12]基于Landsat影像,對伊敏礦區土地利用覆蓋信息進行分類提取表述土地利用變化,進而監測了碳儲量變化;HOU等[13]、吳國偉等[14]通過RS和GIS技術,采用改進的CASA模型對煤礦區植被碳儲量進行了測算研究;張璐[15]基于遙感影像并結合InVEST模型對錫林浩特市大型煤電基地土地利用、覆蓋時空動態變化進行了分析,定量評估了生態系統碳儲量;劉英等[16]利用InVEST模型評估了新疆紅沙泉礦區的碳儲量變化,探究了采礦擾動下土地利用變化對固碳功能的影響。然而,現有的礦區植被地上碳儲量遙感監測研究大多采用MODIS、Landsat和Sentinel等中低分辨率數據,監測結果分辨率較低[17-18]。礦區存在地形復雜、生態修復斑塊小、植被配置空間異質性強等特征[19],中低分辨率遙感數據難以實現礦山生態修復區植物群落地上碳儲量的精細反演與動態監測。

無人機機載激光雷達和高光譜遙感具備分辨率高、數據獲取受時間與空間限制小等優勢,逐漸得到了廣泛應用,為礦區植被碳儲量監測和評估提供了新途徑[20]。為此,本研究針對礦山生態修復區,基于無人機遙感手段,提取植物群落遙感結構參數與光譜特征,建立植被地上碳儲量反演模型,評估無人機機載激光雷達和高光譜反演礦區植被地上碳儲量的能力。

1 研究區與數據

1.1 研究區概況

研究區位于大柳塔采煤沉陷區水土保持示范園,地處陜北黃土高原北側和毛烏素沙漠東南緣(圖1)。該區南北長2 km,東西寬約300 m,面積約0.6 km2。區內具有鮮明的嚴寒干燥、風沙頻繁的季節性氣候特征。地勢北高南低,中間高而東西低。研究區于2005年開始進行生態修復,主要包括水土保持與植被重建措施,采用喬、灌、草結合的治理模式,經過生態修復,形成了以楊樹、樟子松、沙棘、油蒿為主的植物群落。

圖1 研究區概況Fig.1 Overview of the study area

1.2 數據采集與預處理

1.2.1 無人機遙感數據

2021年7月28日,利用大疆M600無人機采集了激光雷達和高光譜數據。其中,激光雷達數據采集共規劃航線3條,飛行高度為90 m,飛行速度為5 m/s,水平視場角為360°,垂直視場角大于20°,平均點云密度為130個/m2。激光雷達數據處理采用Li-DAR 360和python軟件。高光譜數據獲取過程中,為保證區域全覆蓋,設置高光譜傳感器8條航線,飛行高度為140 m,空間分辨率為0.19 m,旁向重疊率為57%,光譜范圍為400~1 000 nm,共112個波段。數據處理過程中,輻射定標、大氣校正、幾何校正以及影像波段合成等流程均借助ENVI軟件實現。

1.2.2 實地調查數據

實地調查數據與無人機遙感數據同步進行采集,共設置樣地60個,然后取2 m×2 m草本樣方、5 m×5 m灌木樣方、10 m×10 m 喬木樣方,控制每個樣方間距大于50 m,共設置了382個樣方。利用GPS標記每個樣方中心點坐標和高程,調查以喬、灌為優勢種的植物群落的植物類型、高度、胸徑、冠幅,鉆取喬、灌植株樹干、樹枝、樹皮、樹葉4個部位的樣品。采集草本群落的地上部分,去除植物脫落物和其他雜物后裝袋標記。在實驗室內將采集的喬、灌、草樣品先置于105 ℃下進行殺青30 min,再在溫度65 ℃下烘干48 h至恒重,用電子天平迅速稱量,得到喬、灌、草群落碳儲量測定樣品與草本群落地上生物量樣地實測數據。

將烘干后的樣品通過粉碎機磨碎后再進行研缽研磨,經100目網篩篩選后用微量電子天平稱取10 mg樣品裝入塑封袋后測定樣品碳含量。參照《森林土壤有機質的測定及碳氮比的計算》(GB 7857-87)測定植被樣品碳含量,取實測碳含量均值作為進一步估算碳儲量的參數。利用喬、灌木樹種異速生長方程估算生物量,再乘以含碳系數計算單株喬、灌木地上碳儲量,結果見表1。利用草本群落地上生物量實測數據乘以含碳系數來計算草本群落地上碳儲量。

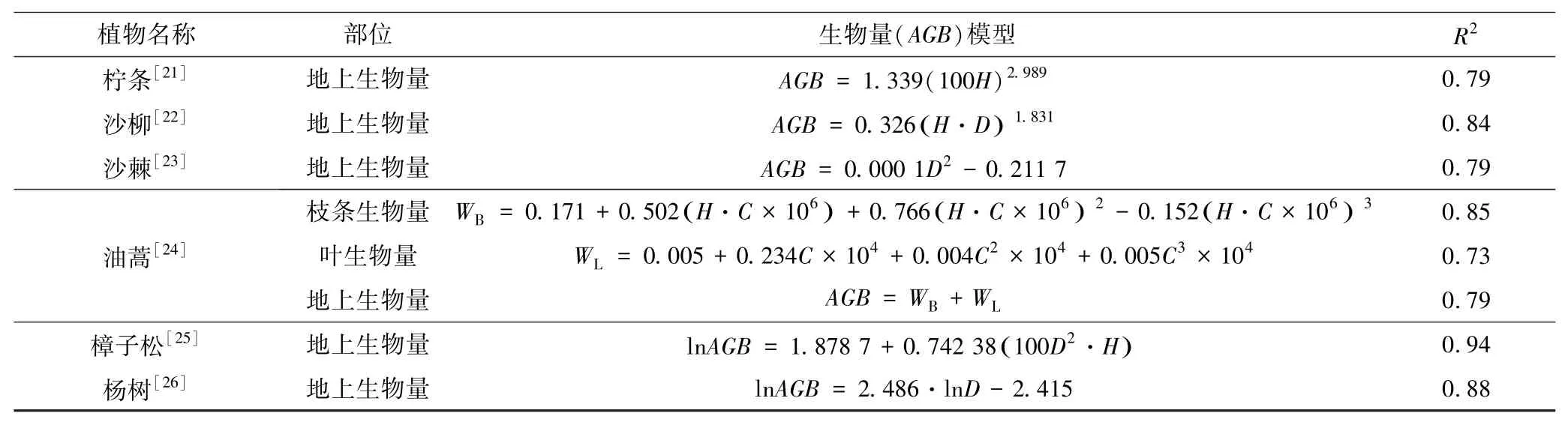

表1 研究區主要植物生物量估算的異速生長方程Table 1 Allometric equation for main vegetation species in the study area

2 研究方法

2.1 特征變量提取

將激光雷達點云數據分為地面點、建筑物、低矮植被、中間植被和高層植被5類,根據點云數據中的首次回波點采用克里金插值法生成數字表面模型,基于地面點建立不規則三角網生成數字高程模型,最后將數字表面模型與數字高程模型作差得到冠層高度模型。同時,將激光雷達中的高層植被點、中間植被點和低矮植被點劃分為喬、灌、草3種植物群落類型。

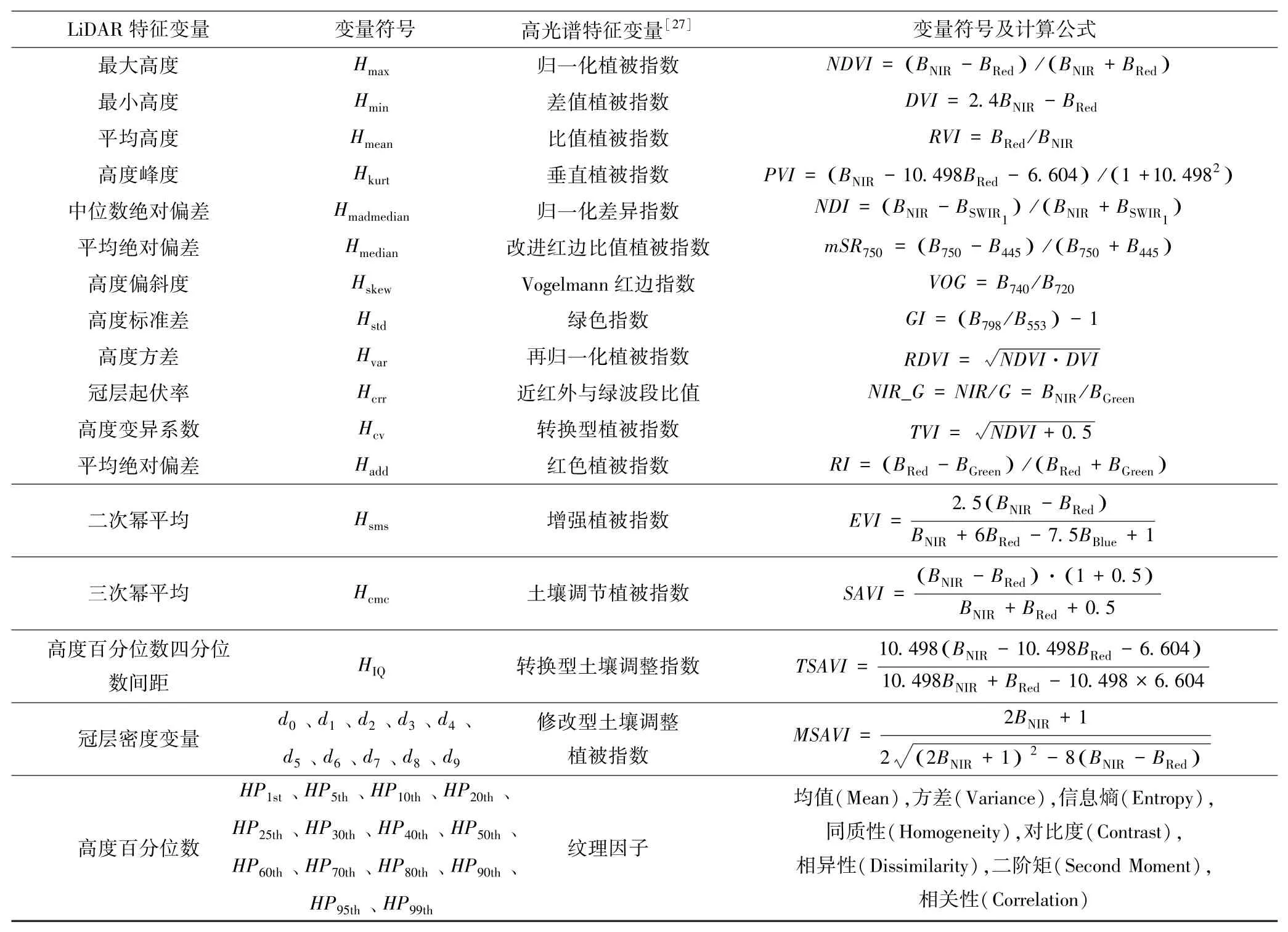

從激光雷達植被點云中提取了與植物群落高度相關的變量40個;從高光譜影像中提取了16個植被指數以及均值等26個紋理特征,作為植被地上碳儲量估測模型的參數,分別構建喬、灌、草植物群落地上碳儲量反演模型(表2)。在紋理特征提取過程中,為避免單一的像元值產生隨機性誤差,對圖像進行3×3窗口的均值濾波處理,由最小噪聲分離變換后高光譜數據的前兩個波段參與后續紋理計算,分別命名為B1和B2。基于一階及二階概率統計法提取植被紋理特征,紋理特征因子命名規則定義為波段—紋理指數—概率統計階數[27]。

表2 LiDAR與高光譜特征變量Table 2 Features of LiDAR and hyperspectral

2.2 碳儲量反演方法

2.2.1 碳儲量估算模型

本研究構建了LiDAR特征、高光譜特征、LiDAR+高光譜特征3個特征變量組合。基于變量投影重要性進行特征變量篩選,從而篩選出與植物群落地上碳儲量相關性高、敏感性強的參數,選擇重要性大于0.8的變量構建逐步多元回歸模型,進而計算不同特征變量組合反演植被地上碳儲量的精度。最后構建研究區喬、灌、草3種群落的碳儲量反演模型,實現研究區植被地上碳儲量制圖。

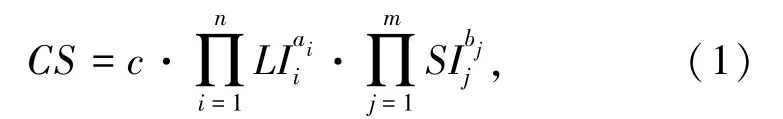

植被地上碳儲量CS估算模型采用Schumacher-Hall公式[28]構建:

式中,LIi為第i個激光雷達結構特征變量;SIj為第j個高光譜特征變量;c、ai和bj為回歸系數。

為了便于建模,將式(1)模型進行自然對數變換后得到:

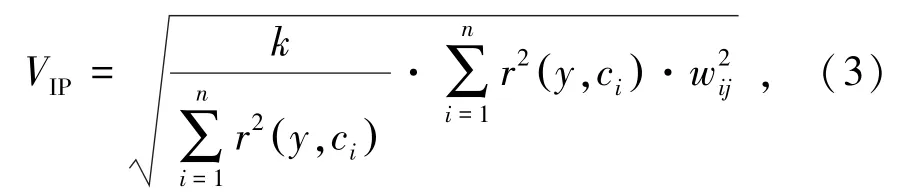

變量投影重要性(VIP)用來判斷單個自變量在解釋因變量的重要性。若自變量對因變量的重要性越大,則VIP值越大。有學者建議用0.8作為臨界值來區分重要變量與不重要變量[29],其計算公式為

式中,i為第i個自變量;k為自變量個數;ci為第i個相關自變量提取的主成分;r(y,ci)為因變量和主成分的相關系數,表示主成分對y的解釋能力;wij為自變量在主成分上的權重。

2.2.2 精度評價方法

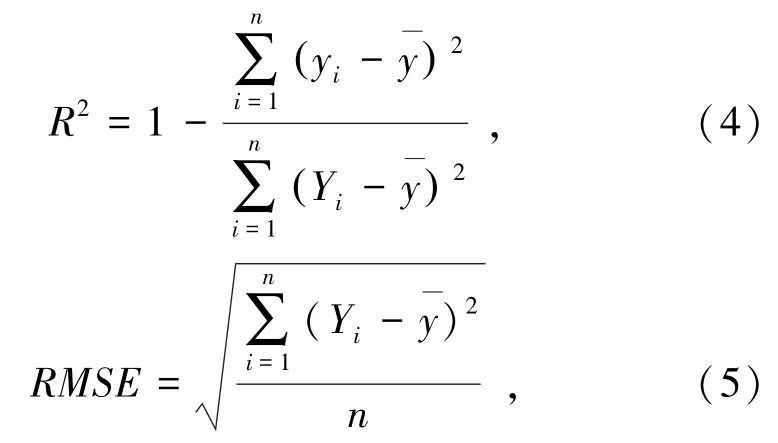

反演精度評價采用決定系數(R2)和均方根誤差(RMSE)來檢驗,R2越接近1,反映模型精度越高;RMSE值越小,說明回歸模型更準確。相關公式為

式中,Yi為實測植被地上碳儲量;yi為預測植被地上碳儲量;為估測植被地上碳儲量均值;n為樣本數量。

3 結果與分析

3.1 特征變量優選結果

將LiDAR點云和高光譜影像所提取的參數作為自變量,輸入SIMCA 14.1中進行參數VIP值排序,篩選VIP> 0.8的特征參數用于后續構建喬、灌、草植物群落地上碳儲量反演模型。其中,使用單一LiDAR特征組合構建喬、灌、草群落地上碳儲量模型時,分別篩選出16、32、39個參數;使用單一高光譜特征組合構建植被地上碳儲量模型時,分別篩選出28、28、23個參數;使用LiDAR+高光譜特征組合構建喬、灌、草群落地上碳儲量模型時,分別篩選出51、46、61個參數。數據篩選結果表明:LiDAR和高光譜特征中的高度變量和綠色指數與地上碳儲量的敏感度較高,這兩種參數分別能體現植物群落垂直結構特征和光譜特征,能在反演植物群落地上碳儲量中發揮關鍵性作用,對反演精度貢獻較大。

3.2 反演模型構建結果

3.2.1 反演模型

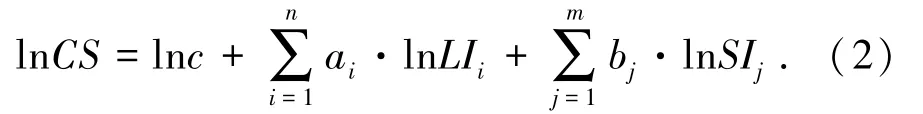

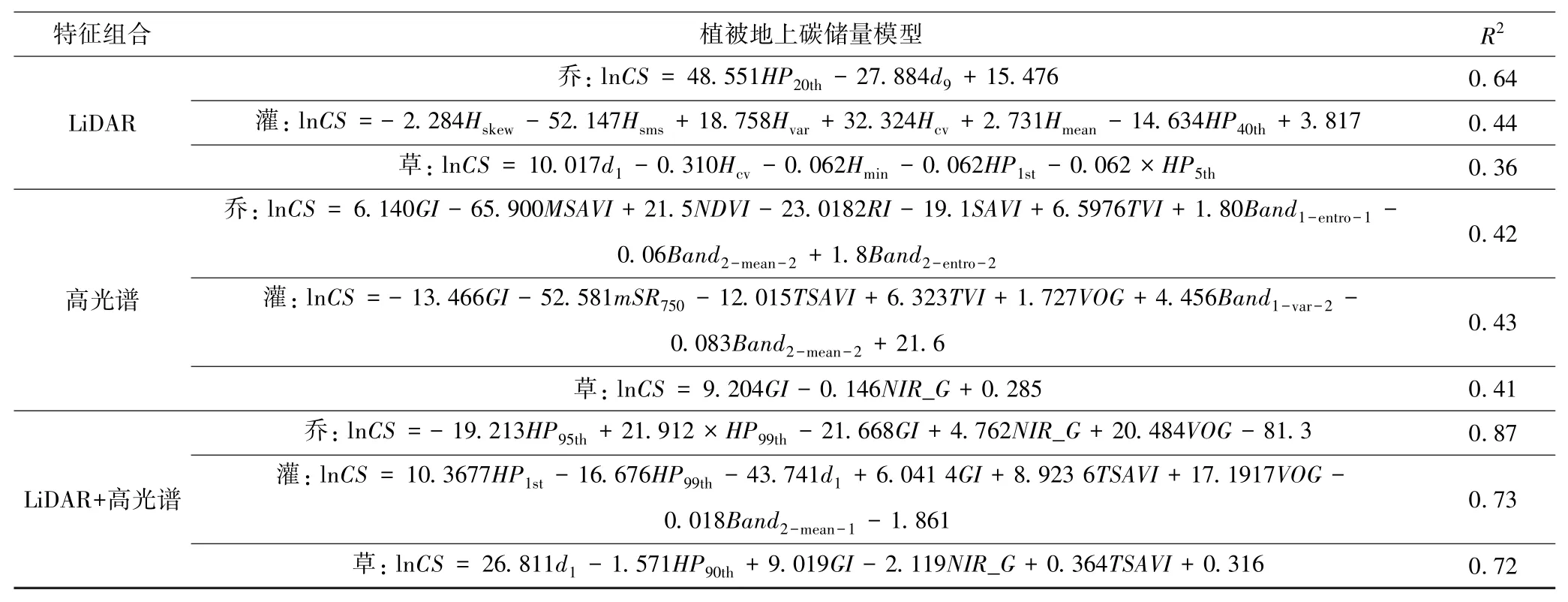

3種特征變量組合下的植被碳儲量估算模型及精度見表3。在LiDAR特征組合中,構建喬木群落地上碳儲量估算模型時,HP20th、d9兩個參數入選;構建灌木群落地上碳儲量估算模型時,Hskew、Hsms等5個參數入選;構建草本群落地上碳儲量估算模型時,d1、Hcv等5個參數入選。在高光譜特征組合中,構建喬木群落地上碳儲量估算模型時,GI、MSAVI等9個參數入選;GI、mSR750等7個參數入選參與構建灌木群落地上碳儲量估算模型;GI、NIR_G兩個參數入選構建草本群落地上碳儲量估算模型。在LiDAR+高光譜特征組合中,HP95th、HP99th等5個參數入選構建喬木群落地上碳儲量估算模型,HP1st、HP99th等7個參數入選構建灌木群落地上碳儲量估算模型,d1、HP90th等5個參數用于構建草本群落地上碳儲量估算模型。

表3 不同特征組合構建的植被地上碳儲量反演模型Table 3 Inversion models of aboveground carbon storage of vegetation based on different feature combinations

由表3可知:LiDAR+高光譜特征組合在植被碳儲量估算中表現最佳,R2最高,喬、灌、草植物群落地上碳儲量精度分別為0.87、0.73、0.72。而使用單一LiDAR特征時,構建的喬灌草群落地上植被碳儲量反演模型精度分別為0.64、0.44、0.36;使用單一高光譜特征組合時,碳儲量估算模型精度R2分別為0.42、0.43、0.41。因此,盡管LiDAR數據或高光譜數據可以單獨估算植被地上碳儲量,但植物群落碳儲量不僅與從LiDAR數據中提取的群落結構特征有關,還與高光譜信息中反映的光合固碳特征有關,因而結合LiDAR和高光譜兩種數據能顯著提高植物群落碳儲量的反演精度。

3.2.2 模型精度

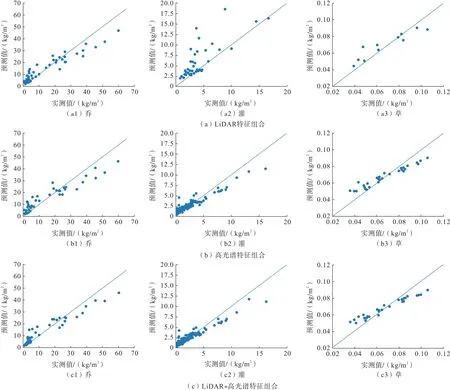

將在3種特征組合下使用偏最小二乘法篩選得出的特征變量與地面實測樣地數據,分別作為自變量和因變量輸入線性多元逐步回歸模型,結果如圖2所示。

圖2 3種特征組合下植物群落地上碳儲量實測值與估測值Fig.2 Measured and estimated aboveground carbon stock of plant communities under 3 feature combinations

由表3和圖2可知:LiDAR特征組合中,喬木群落地上碳儲量模型反演精度最高,為0.64,表明Li-DAR提供的高度百分位變量特征可以有效反映喬木群落的垂直結構信息,從而提高地上碳儲量反演精度。在高光譜特征組合中,灌木群落地上碳儲量模型反演精度最高,為0.43,說明高光譜影像能體現灌木群落豐富的光譜及紋理特征,對于提升地上碳儲量反演精度的貢獻較大。在LiDAR+高光譜特征組合中,融合激光雷達與高光譜數據提取高度百分位變量特征和綠色指數共同參與植被地上碳儲量建模,喬、灌、草3種群落的植被地上碳儲量模型反演精度分別提升了23%、29%、31%,反演精度的提升受益于LiDAR檢測到的結構特征和高光譜捕獲的植被光譜信息的融合互補。

以上反演結果表明:采用數據融合、特征消冗、參數優選技術可有效提高植物群落地上碳儲量的反演精度。首先采用偏最小二乘算法對兩種數據3種組合方式進行總體參數篩選,分別篩選出一定數量的回歸參數;然后使用逐步多元回歸算法對參數進行了優選,兩次參數優選過程能去除與植物群落碳儲量相關性低、敏感性差的參數[30]。綜合反演結果可知:在兩種數據的3種組合方式下,單一使用兩種數據反演均有較大的局限性,采用LiDAR和高光譜兩種數據相結合可發揮各自優勢,能同時表征植物群落水平和垂直結構,體現植物群落的三維結構特征,進而提高植物群落碳儲量的反演精度。

3.3 碳儲量反演結果

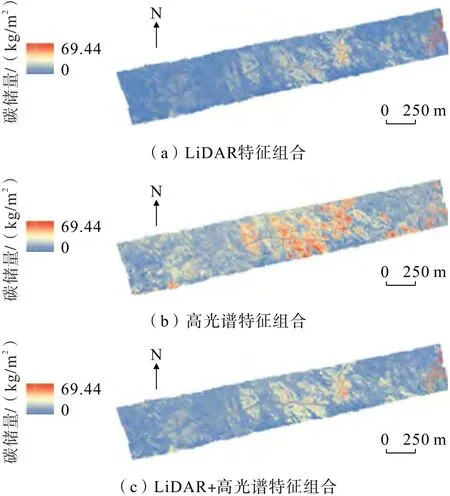

本研究采用線性多元逐步回歸算法,反演得到的研究區植物群落地上碳儲量分布如圖3所示。

圖3 3種特征變量組合反演的植被碳儲量Fig.3 Inversion results of vegetation carbon stock using three characteristic combination models

由圖3可知:群落碳儲量高值分布在研究區東北部的楊樹群落與研究區中部沙棘群落,圖3(a)中灌木群落碳儲量較為均一,道路兩側有少量高值分布,喬、灌、草3種群落之間碳儲量差異較大,研究區西部草本群落碳儲量最低。圖3(b)中,喬木與灌木群落碳儲量較大,草本群落區域碳儲量較低。研究區喬灌草群落碳儲量分布表現出明顯的差異性,碳儲量高值分布在沙棘林及楊樹林區域,各灌木群落反演結果均較好,但喬木群落有明顯的低估現象。圖3(c)中各植物群落碳儲量的空間差異性明顯,植被地上碳儲量高值區主要分布在研究區北部、中部的喬木林附近,灌木群落地上碳儲量較為均一,低值區主要分布在研究區主干道草本群落附近,可以有效地反映出不同群落間地上碳儲量的差異。

綜合分析可知:使用LiDAR與高光譜數據融合反演植物群落地上碳儲量時,植被地上碳儲量的空間分布趨勢與研究區實際相符,有效地反映了復雜地形下植被地上碳儲量的空間異質性。其中,研究區北部及中部區域多為人工種植的楊樹或樟子松林,生長狀況較好,樹高與胸徑均較大,因此地上碳儲量較高;在研究區域的主干道附近種植有行道樹,因而有少量碳儲量高值點分布。

4 結 論

(1)評估了激光雷達和高光譜遙感預測植被地上碳儲量的能力,并構建了一種聯合LiDAR和高光譜數據的礦山生態修復區喬、灌、草3種植被類型地上碳儲量的反演模型。

(2)采用LiDAR和高光譜兩種數據相結合可發揮各自優勢,進而提高植物群落碳儲量反演精度,喬、灌、草群落地上碳儲量R2分別達到0.87、0.73、0.72。LiDAR 和高光譜特征中的高度百分位變量和綠色指數分別與地上碳儲量的敏感度最高,對提升地上碳儲量反演精度貢獻最大。碳儲量的提高不僅與從LiDAR數據中提取的群落結構特征有關,還與高光譜信息中反映的群落光合固碳特征有關。

(3)總體來說,融合激光雷達與高光譜數據在估算礦區復雜地形和植被配置下的植被地上碳儲量方面具有一定的優勢,可為準確評估生態修復區植物生態系統碳儲量提供技術支撐。今后可利用無人機載激光雷達與高光譜對礦區植被碳儲量開展持續監測、時序變化分析、固碳效益評估等相關工作。