三陰交溫針灸聯合耳穴壓豆治療老年腦卒中后失眠的效果

劉婷婷 李萬浪 張文慧 馬飛翔 陳萬流

(1江蘇醫藥職業學院,江蘇 鹽城 224005;2鹽城市第三人民醫院;3新沂市中醫院)

腦卒中患者度過急性期后常遺留不同程度的神經功能障礙缺失癥,以失眠最為常見〔1〕。腦卒中后失眠不僅誘發引起患者神經生理功能失調,還會影響機體日常功能,影響患者心理健康及早期肢體功能康復鍛煉速度,加重軀體負擔,影響腦卒中后康復進程〔2,3〕。因此積極治療老年腦卒中后失眠尤為重要。目前臨床針對腦卒中后失眠患者多進行心理干預、藥物及物理治療等,以改善患者睡眠狀況,但老年人年齡較大,認知能力較差,心理干預情況不甚理想,且西藥治療易產生依賴性,臨床不建議長期使用,臨床治療受限。中醫療法治療失眠具有良好療效,且具有安全性高、依從性好等優勢,其中以耳穴壓豆最為常見,通過使用王不留行籽按壓耳穴,以刺激耳廓穴位藥物經經絡傳導,發揮調節臟器功能及平衡內分泌的作用,達到治療失眠的目的〔4,5〕。針灸治療失眠多采用瀉法,而溫針灸則是將針灸與艾灸相結合的方式,具有溫通經脈、行氣活血作用,而三陰交屬足太陰脾經,可調節人體陰陽與氣血,三陰溫針灸具有疏通經絡、和中安神之效〔6〕。但目前針對三陰交溫針灸聯合耳穴壓豆治療老年腦卒中后失眠的研究并不多見,本研究擬分析三陰交溫針灸聯合耳穴壓豆治療老年腦卒中后失眠的效果。

1 資料與方法

1.1一般資料 前瞻性選擇2020年6月至2021年6月于鹽城市第三人民醫院和新沂市中醫院治療的82例老年腦卒中后失眠患者,所有患者簽署知情同意書。診斷標準:腦卒中符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南》〔7〕中診斷標準,失眠符合《中國成人失眠診斷與治療指南》〔8〕中診斷標準;中醫符合《中醫病癥診斷療效標準》〔9〕中不寐痰熱心擾證,主癥:不寐、心煩、胸悶脘痞;次癥:口苦、泛惡噯氣、頭昏目眩、痰多口黏;舌脈:舌紅、苔黃或黃膩,脈滑數。滿足以上主癥三項或兩項,并兼有兩項次癥以上,結合舌脈即可診斷。納入標準:①均符合上述中西醫診斷標準;②失眠發病在腦卒中后;③均為首次發病者;④入院治療后腦卒中病情控制,意識清楚,可配合完成相關研究。排除標準:①發病前伴有嚴重睡眠障礙病史者;②腦卒中發病前2 w使用過輔助睡眠類藥物者;③發病后遺留認知功能障礙、意識不清、語言交流不暢者;④穴位局部出現皮膚潰破者,無法實施針灸治療者;⑤依從性較差者。根據交替分組法將其分為兩組各41例。對照組女22例,男19例;年齡60~76歲,平均(68.37±5.09)歲;失眠病程5~42 d,平均(10.63±3.68)d。觀察組女24例,男17例;年齡60~78歲,平均(68.70±4.87)歲;失眠病程6~45 d,平均(10.56±3.91)d。兩組基線資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2治療方法 兩組均參照《腦血管病防治指南:試行版》〔10〕中相關防治治療方案,給予常規抗凝、降壓降血脂、控糖等治療,并指導患者合理飲食、控制情緒及功能鍛煉,以促進患者身體功能恢復。

1.2.1對照組 在常規治療基礎上給予耳穴壓豆治療,取神門、皮質下、交感、心穴,常規局部消毒,將王不留行籽粘貼于0.6 cm的醫用膠布中,對準消毒穴位貼敷,用手指按壓,3 min/次,3~5次/d,貼敷1次可持續使用2~4 d,耳穴按壓以耳朵發熱、發紅、發脹為宜,并根據患者失眠情況選擇單耳或雙耳壓穴(以雙耳交替多),連續治療6 w。

1.2.2觀察組 在對照組基礎上聯合三陰交溫針灸治療,取患者雙側三陰穴,常規消毒皮膚后,采用長40 cm,直徑0.3 mm的一次性針灸針,快速直刺進針,行提插捻轉法得氣后使得患者酸麻脹感后,在針灸柄上套上一段艾柱,自下端點燃施灸,溫針灸過程中避免艾柱條掉落燙傷皮膚,1壯/次,8 min/壯,留針30 min/次,1次/d,5次/w,連續治療6 w。

1.3觀察指標 分別于治療前及治療后6 w分析中醫證候評分及睡眠質量。(1)中醫證候積分:參照《中醫病癥診斷療效標準》〔9〕進行中醫證候評估,分別根據主癥(不寐、心煩、胸悶脘痞分)及次癥(口苦、泛惡噯氣、頭昏目眩、痰多口黏)嚴重程度計分,其中無、輕度、中度、重度分別計0、2、4、6分,0、1、2、3分,舌脈根據有無計0、1分,總分32分,評分越高中醫癥狀越嚴重。(2)睡眠質量:采用匹茨堡睡眠質量評估表(PSQI)〔11〕評估,包括入睡時間、睡眠質量、睡眠效率、睡眠時間、睡眠障礙、日間功能、催眠藥物應用7個維度,均采用4級(0~3分)評分法,總分21分,評分越高睡眠質量越好。

1.4統計學方法 采用SPSS25.0統計學軟件進行Shapiro-Wilk正態分布檢驗、t檢驗、Mann-WhitneyU檢驗及χ2檢驗。

2 結 果

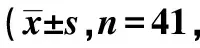

2.1兩組治療前后中醫證候評分比較 治療后6 w,兩組中醫證候評分均較治療前降低,且觀察組較對照組低,差異有統計學意義(P<0.001)。見表1。

表1 兩組治療前后中醫證候評分比較分)

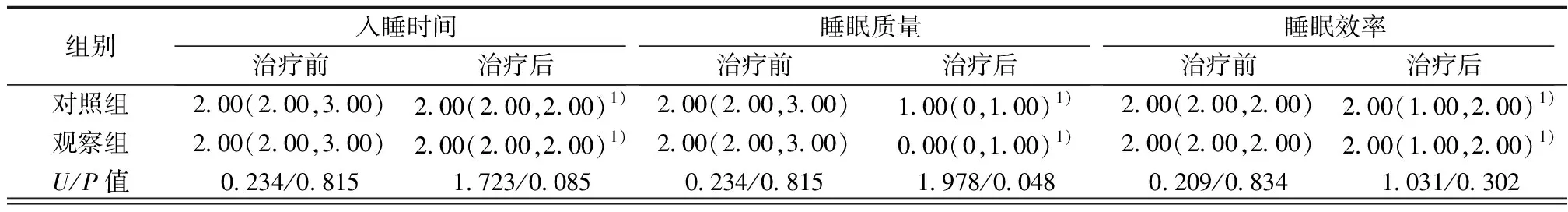

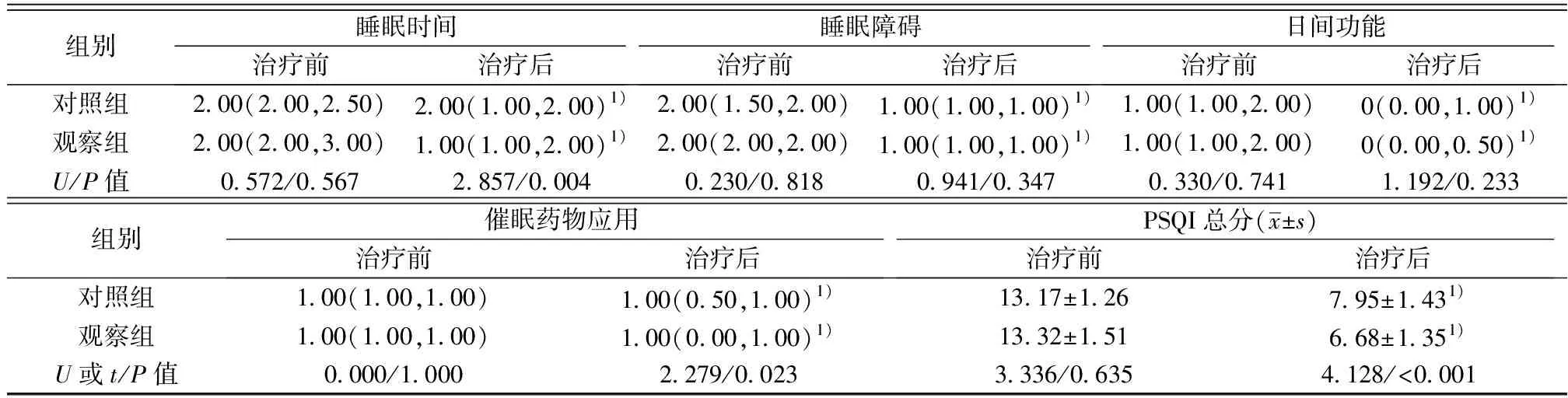

2.2兩組治療前后PSQI評分比較 治療后6 w,兩組睡眠質量、睡眠時間、催眠藥物應用評分、PSQI總分均低于治療前,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后PSQI各維度評分比較〔M(P25,P75),n=41,分〕

續表2 兩組治療前后PSQI各維度評分比較〔M(P25,P75),n=41,分〕

3 討 論

祖國醫學將腦卒中歸屬于“中風”范疇,認為臟腑功能失調、氣血虧虛為主要病機,并在情志不暢、內傷積損、外邪侵體等誘因作用下,導致機體陰陽失調,氣血逆亂,上沖腦竅而致病發〔12〕。失眠在祖國醫學中被歸屬于“不寐”“目不瞑”等范疇,認為病因病機與憂思過度、邪氣客與臟腑,衛氣行于陽而不入陰、胃不和則臥不安等有關〔13〕。《素問·逆調論》一文中提出胃不和則臥不安,故飲食無度、損傷脾胃,脾胃失司,而致氣化無力,健運失司,水濕內停,致痰阻中焦,痰熱內擾,而至失眠。

腦卒中與不寐病因綜合來看,兩者之間存在諸多相通性,病理因素均有痰、火(熱)、虛,且病因均與飲食不節、情志不遂、正氣虧虛等相關,且二者基本病機均與陰陽失衡相關〔14〕。腦卒中后情緒異常或過度憂思病情,至心脾受訓損,心神失養則不寐;腦卒中后氣血虧虛,正氣虧損,而致心失所養而不寐,易或是腦卒中后臟腑功能失調或不思飲食,致脾胃受損,釀生痰熱,上擾于心或痰阻中焦,而不得安寐〔15,16〕。故腦卒中后不寐主要病機可概括為陰陽失交、臟腑功能失調、情志不遂。中醫治療應以補虛瀉實、調和臟腑陰陽為主要原則。

中醫治療腦卒中后失眠尚未制定規范的標準,但臨床中針灸、灸法、耳穴壓豆等方法均在失眠治療中取得良好效果。《靈柩·口問》一文中記載“耳者,宗脈之所聚也”,與臟腑功能密切相關,故耳穴可反映及治療相關疾病,且使用的王不留行選穴刺激可達到疏通經絡、調節臟腑功能及調和陰陽的作用〔17〕。三陰交屬太陰脾經,是針灸治療失眠的常用腧穴,可浮陽入陰,神守于內,具有養血安神之效〔18〕。本研究結果提示三陰交溫針灸聯合耳穴壓豆治療可改善老年腦卒中后失眠患者失眠癥狀,提升睡眠質量。分析其原因為實施耳穴壓豆治療取神門、皮質下、交感、心穴刺激,其中神門穴輸出的氣血與心經本源相同,可補心經元氣、平陰陽在,刺激該穴具有補心益氣,安神降火作用。皮質下穴可抑制大腦皮質興奮及抑制功能失調引起的疾病,針刺該穴可改善患者失眠、多夢及情緒問題。交感對自主神經功能具有良好的調節作用,刺激該穴可起到解痙鎮痛作用;心主神志,刺激心穴可寧心安神,清瀉心火。因此刺激上述穴位可起到鎮靜、鎮痛、安眠的作用。

針法是治療失眠常用的一種安全有效、無副作用的中醫療法,可通過調節臟腑功能、平衡陰陽出入治療失眠。而溫針灸是針法中的一種,即將艾絨裹于針尾,點燃加熱以達到治療疾病的方法,不僅具有艾灸溫經散寒、升陽舉陷、行氣通絡等作用,還同時兼具針刺經穴配伍與針刺手法結合作用的疏通經絡、協調陰陽及調節臟腑的作用〔19〕。因為溫針灸綜合艾灸與針刺效能,以針刺為主,通過針體將熱力傳入取穴經絡,達到調節臟腑、疏通經絡,促進整體與局部協調,達到調節全身,標本兼治的目的。而三陰交出自《針灸甲乙經》,位于脛骨內側面后院,左右兩穴,屬太陰脾經,是肝經、脾經、腎經三條陰經交會穴,具有補益肝腎、健脾養胃、調血養血、滋陰潛陽、安神助眠的作用〔20〕。因此腦卒中后失眠患者溫針灸三陰穴可起到調節陰陽及臟腑功能,改善睡眠。而溫針灸三陰交與耳穴壓豆兩者聯合治療,其中溫針灸可有效刺激全身經絡,推動機體分泌大腦內抑制性神經遞質,促進睡眠-覺醒周期的形成,而耳穴壓豆則發揮調節中樞神經系統的作用,兩者聯合相互補充作用,增強調節臟腑功能作用,調節陰陽平衡,達到鎮靜、寧心安眠,治療失眠的目的。

綜上,老年腦卒中后失眠患者實施三陰交溫針灸聯合耳穴壓豆治療,利于改善患者失眠癥狀,提高患者睡眠質量。