201金的含金量

方正宇

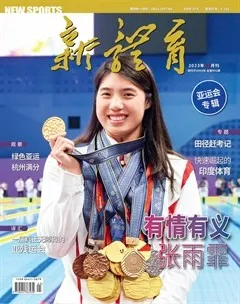

隨著中國隊勇奪花樣游泳集體項目金牌,中國代表團在2023年杭州亞運會上的金牌數達到201枚,以壓倒性優勢占據榜首位置,也打破了此前2010年廣州亞運會上199金的紀錄。

這是中國代表團在亞運金牌榜上表現最佳的一次嗎?答案未必是肯定的,因為在需要比較的對象中,還有1990年北京亞運會這座高峰的存在。如果單看金牌數,那么北京亞運會上183金少于杭州亞運會的201金。但是,北京亞運會設置的金牌總數是310枚,183金幾乎達到了總數的60%。也就是說,中國代表團一家收獲的金牌比所有對手的金牌總和還多。相比之下,隨著亞運項目近年來的不斷擴容,杭州亞運會總共產生了482枚金牌,201金所占的比例接近42%,明顯低于北京亞運會。

另一方面,北京亞運會在33年前帶來的那種震撼,也是杭州亞運會難以比擬的。在那之前的漢城亞運會上,中國運動員遭遇來自東道主的激烈競爭,直到最后一天連續奪得男女百米接力的金牌之后,才以94金比93金的微弱優勢力壓韓國,有驚無險地捍衛了金牌榜首的地位。此后在1988年的漢城奧運會上,中國運動員又因為深陷成績低谷而遭遇信任危機。于是在北京亞運會開賽前,不少人還在擔心中國代表團能不能守住金牌榜首的地位。正是在上述背景下,183金這張優秀到近乎夢境的答卷,在那個時代制造出最大的驚喜。

北京亞運會后,亞運金牌榜首的歸屬已不再具有懸念。從這個意義上來說,相比當年183金的“雪中送炭”,如今的201金更像是“錦上添花”。當然,這一比較并非否認亞運健兒們在賽場上付出的努力,只是此一時彼一時,隨著中國運動員整體實力的持續增長,觀眾的閾值也在不斷提升,金牌數本身所能帶來的喜悅自然就少了些,是一種基于進步所帶來的必然。

相比當年對金牌總數的關注,如今的觀眾往往更關注金牌的含金量,主要體現為以下三個角度:第一,亞運會金牌能否代表世界最高水平?比如王楚欽與樊振東的乒乓球男單決賽,就被賦予了誰能從馬龍手里接班的特殊意義。又如全紅嬋和陳芋汐在跳水項目上的競爭,被視為史詩級別的巔峰對決。第二,中國體育和運動員個人是否取得了新突破?比如在田徑賽場,謝震業和葛曼棋分別在男子和女子項目上獲得“百米飛人”稱號,這也是亞運會歷史上首次出現同國選手包攬這兩枚金牌的盛況,堪稱“中國速度”的巨大突破。第三,奪金過程是否充分展現體育精神?比如圍棋在女團決賽中的力挫強敵,王思雨在女籃決賽中完成的那記絕殺,還有羽毛球男團決賽中實現的絕地反擊,都會成為讓觀眾牢記的經典時刻。

只不過,出現在記憶中的未必都是勝利時刻,有些刻骨銘心的失敗,會留下難以磨滅的傷痕。即便輝煌如北京亞運會,當年仍然存在一些不如人意的戰果。比如正處低谷期的中國乒乓球,在男團半決賽中0比3輸給朝鮮,無緣決賽。更大的傷口則由男足來制造,在那一年的國慶之夜,中國隊在八進四的淘汰賽中意外不敵泰國,與其它項目的強勢表現形成了鮮明反差,乃至在第二年的央視春晚上,牛群、馮鞏合作的相聲作品《亞運之最》幾乎把各個項目夸了個遍,唯獨男足落得個“亞運最臭”的稱號。

本屆亞運會上,中國男足仍舊倒在了八進四的階段。不過,考慮到對手是強大的韓國,再加上球迷們早已降低了對于中國足球的成績預期,這場敗仗沒有引發多大的反響。倒是男籃頂替男足出現在令人扼腕嘆息的位置上,尤其是在世界杯剛剛打過敗仗之后,這次又以極為戲劇化的方式不敵“菲律賓二隊”,實在令很多球迷難以接受。換個角度看,不妨將這場敗仗視為一次及時出現的提醒,那就是即便身處狂攬201金的黃金時代,中國體育仍不能忘還有諸多短板需要彌補,尤其振興三大球更是任重道遠。