基于認知行為治療理論的在線隨訪干預對社區精神分裂癥患者的康復效果

牛丹丹,陳玉明 ,莊曉偉 ,陳艷,黃恬蕊,王亮

精神分裂癥是一種重性精神疾病。由于患者自我管理能力不足、服藥依從性差、病情復發率和致殘率高,生存質量普遍較低[1-2]。目前我國嚴重精神障礙患者服務管理工作的落腳點在社區,日常隨訪主要由社區衛生服務中心醫務人員和民警、居委干部等基層工作人員承擔。整合多方資源開展社區康復和隨訪可以有效節約醫療資源,提高患者的生存質量和社會功能[3],但由于社區工作人員不具備精神病診療專業的資質和能力,加上人手短缺、工作量大,隨訪工作困難重重,隨訪質量參差不齊[4-5]。患者長期遭受疾病的困擾,缺乏疾病管理知識和有效應對精神癥狀的技能,迫切需要專業的支持,但又無法承受長期心理治療所需要的時間和經濟成本。精神科醫師工作繁忙,很難抽出大量時間從事面對面社區隨訪工作。本研究探索由精神科醫師利用微信、QQ等社交媒體開展基于認知行為治療理論的在線隨訪干預,取得了一定的效果。現報告如下。

1 資料與方法

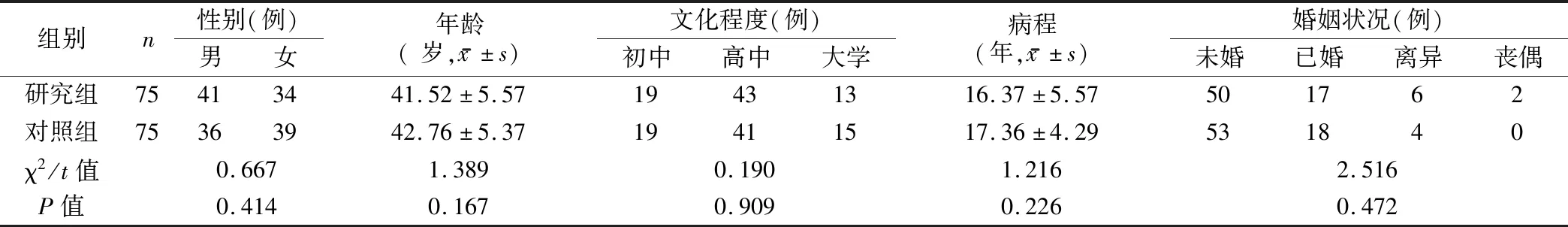

1.1 一般資料 2021年7月~2021年12月選取我區社區精神分裂癥患者150名。納入標準:符合ICD-10中精神分裂癥診斷標準[6];年齡20~50歲;能理解并完成量表測評,能使用QQ、微信等社交媒體;病情處于康復期,服用抗精神病藥物的劑量基本不變;病人與家庭成員生活在一起,至少有1名監護人能在半年內對患者進行監護;同意接受社區精神衛生服務管理;經患者或監護人知情同意,醫院倫理委員會進行審核。排除標準:伴有嚴重軀體疾病;酒精或藥物濫用者;合并其它精神障礙;病情不穩定,反復住院。脫落標準:如患者病情復發、需要住院治療或因其它原因不愿意繼續接受隨訪干預的,經評估后退出,視為脫落。將150例患者使用隨機數字表法分為干預組和對照組,每組各75名,2組患者性別、年齡、文化程度、病程、婚姻狀況等方面差異均無統計學意義,見表1。

表1 2組患者一般資料比較

1.2 方法

1.2.1 社區精防醫師隨訪 對照組依據《嚴重精神障礙患者管理治療工作規范(2018版)》分類干預的要求[7],由社區精防醫師進行隨訪,每季度一次,內容包括了解患者病情變化、服藥情況、藥物不良反應等,每年為患者提供1次免費體檢,包括血壓、血糖、血常規、心電圖、肝功能等。

1.2.2 基于認知行為理論的精神科醫師在線隨訪干預 干預組由精神科醫師通過微信、QQ等社交媒體進行為期24周共計16次的隨訪干預,每次30min,具體如下。第1階段(1~4周):治療關系的建立與評估,每周1次,共4次。通過詢問患者病史與就診經歷、軀體疾病史和當前的軀體癥狀、家庭和社會支持情況、興趣特長、生活狀況、個人及人際交往狀況及精神狀況檢查。通過信息收集,嘗試理解患者過去的經歷和當前的認知行為反應圖示。第2階段(5~20周):基于認知行為理論的隨訪干預。每兩周1次,共8次。第1~2次進行疾病知識教育。主要包括精神分裂癥的發病機制、癥狀特點、治療方法、預后轉歸、睡眠衛生、壓力管理等相關內容,并結合患者的病情進行互動答疑。第3~4次進行認知行為治療理論的介紹,結合案例使患者理解環境事件、認知評價、情感反應和行為的基本模型。第5~6次結合患者殘留的陽性癥狀(幻覺、妄想等)進行干預,首先進行減少病恥感的解釋,“許多人都會有精神癥狀和其它類似問題”,“幾乎每一個生命在生命的某一個時期都需要服用藥物”,“聲音(幻聽)可以被控制”,“大部分人偶爾都會有偏執的想法”等。同時給患者布置家庭作業,要求患者每日填寫 “癥狀管理日程表”,記錄癥狀出現的時間和頻次、出現癥狀時的自動思維、情緒及行為模式,通過討論,糾正患者的認知歪曲,發展對負性思維的合理反應。第7~8次重建希望和社會支持。發掘患者及家庭的資源,從患者感興趣且力所能及的事開始,尋求改變的動機,鼓勵患者做出改變,記錄、評估這些改變并給予強化。第3階段(21~24周):治療效果的強化與鞏固,每周1次,共4次。第1~2次教授患者自我管理及應對癥狀的方法。包括通過制定日常活動表、服藥記錄表,建立規律的生活秩序。第3次學會識別復發或癥狀惡化的潛在誘因,制定復發預防計劃。第4次對隨訪干預中的知識和策略進行再次強化,同時制定應急預案,如果有需求,及時在微信或QQ上留言,以便得到及時的幫助。

1.3 評定標準 分別于干預前、12周末、24周末對患者的精神癥狀、服藥依從性、社會支持和自尊情況進行評估。

1.3.1 一般情況問卷 采用自制調查表收集患者個人基本信息、家庭及社交媒體使用情況。

1.3.2 陽性與陰性癥狀量表(positive and negative syndrome scale,PANSS)[8]PANSS是為評定不同類型的精神分裂癥癥狀的嚴重程度而設計的標準化的評定量表,包括陽性量表7項、陰性量表7項和一般精神病理量表16項,共30項,另有3個補充項目評定攻擊危險性。每個項目都有定義和具體的7級操作性評分標準。其按精神病理水平遞增的7級評分為:1代表“無”;2代表“很輕”;3代表“輕度”;4代表“中度”;5代表“偏重”;6代表“重度”;7代表“極重度”。

1.3.3 藥物依從性評定量表(medication adherence rating scale,MARS)[9]MARS是Thompson等綜合藥物態度量表和Morisky量表編制的,該量表容易應用,是一個對精神藥物依從性評定的有效和可靠的措施。包括10個問題,每個問題分“是”和“否”兩個選項,除條目 7 和 8 回答“是”記1分外,其他條目回答“否”記1分[10]。量表前4項用于評估藥物依從性行為,分數≥3 表示依從好[11-12]。本研究僅評估依從性行為,以前4項評分作為評估依據。

1.3.4 社會支持評定量表(social support rating scale,SSRS) SSRS是由肖水源等編制的[13],本量表的特點是簡短,包括3個維度:客觀支持(3項)、主觀支持(4項)、支持的利用度(3項)。第1~4,8~10條:每條只選一項,選擇1、2、3、4項分別計1、2、3、4分,第5條分A、B、C、D四項計總分,每項從無到全力支持分別計1~4分,第6、7條如回答“無任何來源”計0分,回答“下列來源”者,有幾個來源就計幾分。總分即10個條目計分之和,客觀支持分:2、6、7條評分之和,主觀支持分:1、3、4、5,條評分之和,對支持的利用度:第8、9、10條評分之和。

1.3.5 Rosenberg自尊量表(Rosenberg self-esteem scale, RSES)[14]RSES是Rosenberg于1965年編制的測量整體自尊的量表,由10個條目組成,用于測量整體自尊水平,其中5個正向表述,5個負向表述。采用4點計分,1代表“很不符合”;2代表“不符合”;3代表“符合”;4代表“非常符合”。3、5、8、9、10題為反向計分,得分越高表明自尊水平越高。該量表具有使用方便、信效度良好、跨文化適應性強等優點。

2 結果

干預組75例,均完成了干預(共16次干預,遲到20min或缺席記缺勤,累計缺勤次數不超過2次記為完成干預);對照組75例,實際完成73例,1例因疾病復發住院于2021年11月脫落,1例因第20周末未面訪到而脫落。根據意向性分析(Intention-to-treat Analysis, ITT分析)原則,仍將這2個病例納入統計,24周末隨訪數據采用末次觀測值。

2.1 2組患者干預前后PANSS評分比較 干預前,2組PANSS評分比較,差異無統計學意義。干預12周后,干預組陰性癥狀評分低于對照組(P<0.05);干預24周后,干預組陽性癥狀、陰性癥狀評分及PANSS總分均低于干預前(均P<0.01)。干預24周后,干預組PANSS總分、陽性癥狀、陰性癥狀評分、一般精神病例評分均低于對照組(P<0.01,0.05)。見表2。

表2 2組患者PANSS各項評分干預前后比較 分,

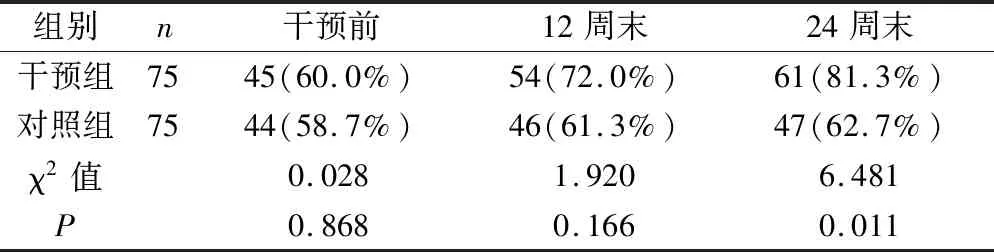

2.2 2組患者干預前后MARS1-4項評分及服藥依從率比較 干預前,2組MARS1-4項評分差異無統計學意義。干預12周及24周后,干預組MARS1-4項較干預前得分逐步升高(P<0.01);干預12周后,干預組MARS1-4項評分高于對照組(P<0.05),干預24周后,干預組MARS1-4項評分高于對照組(P<0.01)。干預前,2組患者服藥依從率差異無統計學意義,干預24周后,干預組服藥依從率明顯高于對照組(P<0.01)。見表3,4。

表3 2組患者MARS1-4評分干預前后比較 分,

2.3 2組患者干預前后SSRS及RSES評分比較 干預前,2組患者SSRS評分比較差異無統計學意義。干預12周后,干預組SSRS總分及主觀支持分高于對照組(P<0.05);干預24周后,干預組SSRS總分及主觀支持、客觀支持分、支持利用度因子分均高于干預前(P<0.01,0.05)。干預24周后,干預組SSRS總分及主觀支持分、客觀支持分、支持利用度因子均高于對照組(P<0.01,0.05)。干預前,2組患者RSES評分比較差異無統計學意義。干預24周后,干預組RSES評分高于干預前(P<0.01)。干預12周及24周后,干預組RSES總分高于對照組(P<0.05,0.01)。見表5。

表4 2組患者干預前后服藥依從率比較 例(%)

表5 2組患者干預前后SSRS、RSES評分比較 分,

3 討論

精神分裂癥是一種復發率、致殘致死率高的慢性遷延性精神疾病,需要長期服藥以延緩病情的進展[15]。目前,我國對社區嚴重精神障礙患者的服務管理是以街鎮為單元開展的,通過基層人員對患者的隨訪和評估,落實救治救助、社區康復等服務管理措施。一方面由于社會對精神障礙患者的歧視,患者和家屬存在一定的病恥感,不愿意向社區人員透露疾病信息,另一方面由于基層人員人手和相關知識的欠缺,社區嚴重精神障礙患者服務管理的專業化、精細化和智能化服務還存在一定差距,必須依靠專業的力量來彌補[16]。

有效的院外隨訪干預對精神分裂癥患者的康復價值已經被多項研究證實[17]。精神分裂癥患者越來越多地使用互聯網技術,并且愿意考慮使用網絡資源和干預措施[18]。本研究由精神科醫師通過微信、QQ等社交媒體開展以認知行為治療理論為基礎的社區隨訪,結果顯示:干預后,干預組PANSS總分及各因子分均有不同程度的降低,陰性癥狀因子分降低更為顯著(P<0.01),這與王志勇等[5]的研究一致。直接的影響可能是由精神專科醫生介入開展社區嚴重精神障礙患者的服務管理,可以及時為患者調整藥物,迅速控制精神癥狀,間接的影響還包括在線隨訪不受時間和空間的限制,患者的積極性和依從性得到提高[19]。

服藥依從性是影響患者維持治療效果最重要的因素之一[20],服藥依從性越好,癥狀緩解的程度就越大,康復的可能性也就越大[21]。導致患者服藥依從性差的原因包括缺乏家庭支持、疾病相關知識欠缺、存在藥物不良反應、未定期隨訪等。基于認知行為理論的精神科醫師隨訪干預,通過蘇格拉底式提問,幫助患者找到治療不依從的原因及認知行為模型,探索改善患者治療依從性的行為策略,可以提高患者的服藥依從性,而后者對控制病情、減少復發有重要意義[22]。干預后,干預組MARS1-4項評分升高,與對照組及干預前相比,差異均有統計學意義(均P<0.01),且服藥依從性較好的患者比率高于對照組(P<0.05),這與Caqueo-Urízar A[23]的研究結果一致。可能與提高患者及其家屬對疾病的認知有關[24]。

社會支持是精神分裂癥所致殘疾的保護因素,由于受精神癥狀的影響及長期患病對家屬造成的照護負擔,精神分裂癥患者得到的社會支持要低于普通人[25]。患者在社會生活中很難感受到足夠的理解與尊重,而社會支持缺乏預示著患者的結局不良[26]。低自尊在精神分裂癥患者中非常普遍,可能是癥狀、社會角色缺失、失敗經歷和(自我)羞辱的結果,也意味著較高的自殺風險、更多的復發和較差的生活質量。認知行為治療通過對消極自我認知的重新評價,有助于提高患者的自尊水平[27]。本研究結果顯示:干預后,患者在主觀支持、客觀支持、支持利用度、自尊水平均升高(P<0.01,0.05)。通過教授患者和家屬疾病的知識和溝通技巧,可以使患者體驗到更多的社會支持,有效提高自尊水平,促進精神康復。

當前,我國對社區精神障礙患者的服務管理已初現成效,專業化、信息化是疫情常態化以及患者日益增長的服務需求背景下的必然趨勢。本研究中,精神科醫師利用專業知識及認知行為治療理論,通過信息化手段開展社區嚴重精神障礙患者服務管理,不但可以彌補原有隨訪模式專業性不足的缺陷,而且更加便捷、高效,還可以避免上門隨訪時導致的患者隱私暴露風險[28]。通過干預,患者的服藥依從性提高,精神癥狀得到有效緩解,社會支持感提升,有助于提高社區嚴重精神障礙患者服務管理的水平。但是,基于認知行為理論的精神科醫師在線隨訪模式仍需花費大量的時間和精力,無法滿足所有患者的服務需求。因此,在今后的研究和工作中,可以嘗試建立精神科醫師指導下的社區隨訪團隊,采用線上線下相結合的隨訪方式,精神科醫生定期為基層隨訪人員開展培訓和指導,疑難案例進行個案督導,不斷提升社區精神衛生整體服務水平。