基于地域文化特色的鄉村活力重塑

——以半拉山子村為例

金瑩,王思若

(吉林建筑大學 建筑與規劃學院,吉林長春 130118)

0 引言

隨著我國城鎮化、現代化的快速推進,城鄉差距逐步擴大,鄉村較城市而言在區域位置、產業結構、經濟發展以及設施配置等方面具有明顯劣勢,與此同時,大量的鄉村人口向城市轉移,導致了鄉村人口空心化、老齡化現象,鄉村內生動力不足且逐漸呈現出衰退的態勢。另外,隨著外來城市文明的涌入,具有地域特色的傳統鄉村文化被漸漸遺忘,使得鄉村地域文化未能得到良好的傳承與發揚。而地域文化作為鄉村的精神內核,是鄉村發展所需的動力源泉,在一定程度上決定了鄉村發展水平,二者密不可分。

黨的十九大報告中提出,要按照產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求實施鄉村振興戰略。立足鄉村文明,吸取城市文明及外來文化優秀成果,在保護傳承的基礎上,創造性轉化、創新性發展,深入挖掘鄉村特色文化符號,盤活地方和民族特色文化資源,走特色化、差異化發展之路[1]。在此背景下,如何在鄉村改造的同時,將鄉村地域文化保留并傳承發揚下去,是鄉村建設中一個亟待解決的問題。本文以沈陽半拉山子村為例,探究地域文化引導下的鄉村活力重塑策略,以期為相關研究提供參考。

1 地域文化概念及相關研究

1.1 地域文化的概念

地域文化是指在特定區域內與自然環境相結合,經過漫長時間,循序漸進而形成的獨具特色、保留至今并仍然發揮作用的文化傳統。地域文化中的“地域”是文化所影響的地域范圍;地域文化中的“文化”所包含的文化要素多元雜糅[2]。地域文化可以概括為兩方面的內容,即物質文化與非物質文化,如飲食文化、建筑文化、自然地理、方言文化、宗教信仰等。地域文化涵蓋了三個相互關聯的層面——自然環境層面、人文環境層面以及社會環境層面,三者相互關聯、相互影響。地域文化既展現在民居建筑、景觀環境、歷史遺跡等可見要素中,又展現在社會風俗、宗教信仰、價值觀念等不可見要素之中,并反映出當地的經濟發展狀況。

1.2 地域文化與鄉村活力重塑

鄉村的活力代表了鄉村的生命力與發展潛力,而地域文化則是鄉村發展的潛力與生命力的源泉,在地域文化的熏陶下,鄉村才可得到長久的發展。由于城鎮化的快速發展,使得大量的鄉村人口向城市涌入,鄉村因此失去了內生動力,從而使得鄉村發展動力不足,所以鄉村活力重塑成為迫切需要解決的問題。鄉村發展具有顯著的區域差異性,不同的地理區位條件使鄉村形成了不同的自然資源、人文歷史以及居住建筑等,這勢必導致不同地區的鄉村發展呈現出差異性,形成獨具特色的地域文化類型。因此在對鄉村活力進行重塑時,要以鄉村的地域文化為立足點,探究最適宜鄉村發展的活力重塑策略,以實現鄉村的可持續健康發展。

2 半拉山子村的特色資源與發展現狀

2.1 特色資源

2.1.1 基本概況

半拉山子村位于沈陽市北部,東距法庫縣大孤家子鎮10km,轄前茨溝、詹家窩堡兩個自然屯,有財湖景區至五龍山景區旅游線路橫貫境內,交通便捷,區位優勢顯著。半拉山子村曾先后獲得全國生態文化村、遼寧省鄉村旅游示范村、中國美麗休閑鄉村等榮譽稱號。

2.1.2 地域文化特色

半拉山子村擁有深厚的酒文化底蘊,其酒文化歷史可以追溯至遼景宗保寧年間(公元969—979年),當時的半拉山子村為遼立州城所在地,當地水質優良、土地肥沃。遼國在戰爭中擄掠了大量的漢民至此,這些漢民帶來了中原的釀酒工藝,自此,這里的村民便開始充分利用當地生產的優質糧食與瓜果釀酒,形成了釀酒文化的源頭。

清康熙十七年(公元1678年)以后,清皇室后人愛新覺羅·胤玉在這創辦了“祖家坊燒鍋”,釀造清廷特供御酒(圖1)。傳承千年的釀酒傳統與滿族的釀酒工藝相融合,成就了更適合北方人口味的多種酒品,也因此奠定了半拉山子村深厚的酒文化基礎。

圖1 祖家坊

如今,半拉山子村充分利用酒文化資源,重點打造愛新覺羅皇家博物院(原為“祖家坊燒鍋”)以及老北味酒文化旅游景區。景區內留存完整的滿族風格建筑,以及八旗井、待月亭、索倫桿等歷史文物古跡,并擁有酒海(圖2)、古法造紙、石鍋、泥窖池四項非物質文化遺產。

圖2 酒海

2.1.3 生態資源

首先,從半拉山子村地貌氣候來看,村莊位于五龍山脈的承上啟下之處,地形為丘陵,地貌系遼河沖積平原;地處亞熱帶季風濕潤氣候區,四季分明,雨量充沛,自然資源豐富;村內有兩條水系,屬自然發源,經小嶺河匯入遼河;村莊四面環山,風景秀麗,擁有較為豐富的鄉村自然景觀。其次,從鄉村聚落格局來看,村莊保留了完整的街巷空間與尺度,呈網格狀布局。再者,從人居環境方面來看,村莊已基本完成道路硬化、綠化及亮化工程,并實施了圍墻粉刷以及污水處理等基礎設施的建設。

2.2 發展現狀

2.2.1 鄉村文化衰退

半拉山子村擁有豐富的歷史文化資源,留存下來的歷史建筑遺跡等已進行了一定程度的修繕并得到維護,但這些歷史建筑遺跡與周邊民居呈現割裂狀態,無法與村內居民生活產生交集,它們雖然是半拉山子村獨有的地域文化資源,卻無法成為凝聚村莊居民的內核力量,充分發揮蘊藏在歷史建筑遺跡中的寶貴文化價值[3]。此外,博物院擁有的四項非物質文化遺產雖得到了保護與重視,但卻缺乏有效的傳承與發揚途徑。與此同時,在外來城市文明的強勢沖擊之下,村民們逐漸忘卻了對鄉村本土文化價值的認同感,傳統技藝缺乏傳承者,非物質文化傳承面臨挑戰。

2.2.2 鄉村景觀破敗

鄉村景觀主要由三部分組成,包括村莊聚落景觀、農業生產景觀以及自然生態景觀,三者之間的整體性結構呈現出鄉村景觀的地域性特征,鄉村景觀的衰退包括景觀及生物多樣性的衰退、同質性的增加以及與歷史和傳統的根本割裂[4]。半拉山子村整體以傳統的鄉村聚落形式存在,不同區域風貌差異明顯,鄉村景觀呈現出破碎化狀態。村內建筑形式以現代民居為主,整體風貌未能體現地域文化特色,現代化的民居建筑與村莊西部留存下來的具有滿族風格的建筑形成對比。同時,由于村莊缺乏整體性的規劃建設,村莊內部新建民居隨意無序,并存在私拉亂建的現象,街巷公共空間雜物隨意堆放,景觀綠化系統不完整,人居環境需進行提升。

2.2.3 設施配置缺失

目前,半拉山子村完成了基礎設施的建設與改造,已有較為完善的雨水溝渠系統以及電力電信系統,村莊內部道路已實現路面的全部硬化,滿足村莊居民日常出行勞作需求。村內建設有游客接待中心、停車場等,供來此旅游參觀的客人使用;建設了文化廣場、休閑長廊、涼亭等活動場所并設置了休閑座椅以及健身器械,滿足了村莊居民日常交流娛樂休憩的需求,在一定程度上促進了鄉村體驗,同時也為弘揚鄉村地域文化奠定了基礎。但是村莊內部教育服務設施相對匱乏,同時缺少公共綠地空間,不能滿足村民日益提升的精神文化需求。

2.2.4 產業體系不完善

近年來,沈陽市為促進一二三產業融合發展,著力打造鄉村旅游新品牌、新業態和新形象,大力扶持地域文化特色產業,推動文化和旅游融合發展,實施旅游產業創新發展,助推國家中心城市建設和全域旅游城市建設,推動鄉村全面振興與農業農村現代化。沈陽市空間規劃提出以遼河為界建設南北兩區的發展格局,而半拉山子村位于北部生態涵養區,因此迎來鄉村旅游發展的新契機,旅游業、民宿業等產業的植入為村莊帶來了城市資本、人員等外部力量,促進了鄉村發展。但目前半拉山子村以傳統種植業與釀酒業為主導,產業轉型升級仍具挑戰性,鄉村內生動力不足,村落孤立發展,缺少與區域內文旅產業的協同聯動。

3 鄉村活力重塑策略

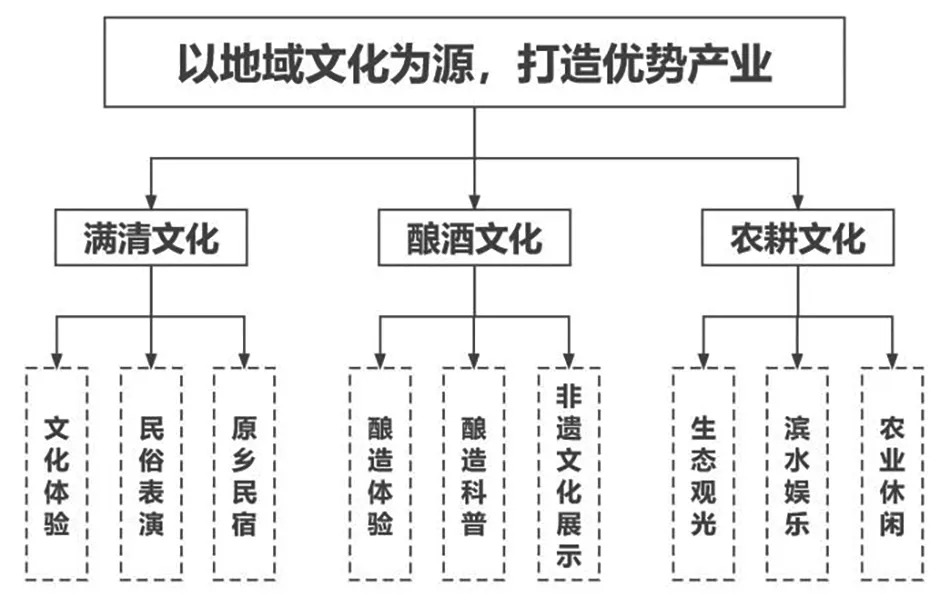

3.1 以地域文化為源,打造優勢產業

不同地域展現出的獨特文化風貌既是文化多樣性的具體表征,同時也是鄉村發展特色文化產業所需依托的寶貴資源,是鄉村產業發展所要汲取的動力源泉[5]。通過將鄉村中優秀的地域文化要素外化為鄉村特色文化產業,不僅可豐富鄉村產業體系,促進鄉村產業轉型升級,還可拉動鄉村經濟發展[6]。

具有中國美麗休閑鄉村、遼寧省鄉村旅游示范村等榮譽稱號的半拉山子村,可以利用其獨特的釀酒文化、滿清文化、農耕文化等地域文化要素,厚植“文化+旅游”底蘊,積極打造集酒文化旅游、非物質文化遺產展示、農業休閑體驗等于一體的生態農業休閑特色村,創新多種產業發展模式,開發釀造體驗、文化體驗、原鄉民宿、民俗表演、濱水娛樂、休閑農業等多元功能,為鄉村產業發展塑造新生活力(圖3)。另外,可以通過為本地村民提供就業機會,增添經濟收入來源,增強村民歸屬感與幸福感,使村民切實參與到鄉村發展中。

圖3 產業發展類型模式圖

3.2 以地域文化為核,營造記憶場所

地域文化的意義在于能夠營造出具有強烈文化歸屬感的場所[7]。地域文化所產生的獨特氛圍讓沒有意義的空間轉變為一個蘊藏豐富情感、匯聚鄉村精神的記憶場所。因此,要以地域文化為核心,營造記憶場所,以此來加強人們的認同感與歸屬感,吸引更多的鄉村人才,重塑鄉村發展活力。營造記憶場所可以從營造文化主題場所、營造文化氛圍場所以及營造地域文化景觀三方面進行。

半拉山子村以酒文化而聞名,因此主題可以從酒文化中提取,如設置前清皇家酒文化展示區、滿族民俗酒文化展示區、滿族風情生活體驗區等文化主題場所。營造文化氛圍場所應從細節處著手,通過將整理提煉出的滿清文化、釀酒文化以及農耕文化等地域文化元素運用于整體建設之中,并沿用地方材料,借助建筑、小品、構筑物、鋪裝等設施來體現地域文化特征,如沿步行路兩側設置體現酒文化元素的景觀小品節點。地域文化景觀的營造要結合自然特色與人文特色,并將這些特色具體化、形象化,從而誘發場所記憶,通過配置具有地域特色的植物、為不同景觀命名等方式,來強化人們對特定場所的記憶,增強人們的認同感。

3.3 以地域文化為媒,培育內生動力

地域文化在引導鄉風民俗建設、推動鄉村文化脈絡構建、培育鄉村內生動力等方面承擔著傳播媒介的角色。以地域文化為媒,培育內生動力可以通過以下兩方面來實現:首先,可以結合旅游產業中的酒文化展示區、生活體驗區等公共展示空間,定期舉行包括傳統釀酒工藝表演以及鄉村非遺游學、滿族民俗表演的旅游文化節,吸引更多人的關注與喜愛,并使參與到文化活動中的村民感知半拉山子村獨特的滿清釀酒文化所傳遞的價值,加強村民的歸屬感與認同感;其次,在對村內建筑進行規劃建設時,可以對村莊內部閑置廢棄的房屋進行活化利用,并通過植入適合的業態實現功能置換,如將空閑房屋改造成酒文化展示空間、養老活動中心、村閱覽室等,豐富村內公共活動空間,促進鄰里交往,進一步豐富鄉村文化生活,滿足村民的精神文化需求,同時鼓勵村民參與到鄉村發展建設中,激發愛家鄉、愛故土的情懷,為鄉村發展培育內生動力,促進鄉村內生有機發展,為鄉村活力重塑奠定堅實基礎。

4 結語

鄉村是具有自然、社會、經濟特征的地域綜合體,擁有深厚的發展潛力,而地域文化作為鄉村發展的核心動力源泉,在鄉村活力重塑過程中起著引導、組織以及媒介的作用。因此,應充分發掘并發揚鄉村地域文化資源,促進地域文化在鄉村產業發展、歷史文化傳承、記憶場所營造等方面的積極作用,最大限度發揮地域文化對鄉村活力重塑的激活作用,使鄉村得到全面的發展,滿足人民日益增長的美好生活需求,提升村民的幸福感與歸屬感,實現鄉村振興。