不同基質和供液頻率對溫室黃瓜生長的影響

李艷麗,申麗霞,彭志慧,楊 杰,侯詩宇

(太原理工大學水利科學與工程學院,太原 030024)

0 引言

黃瓜以其產量高、市場需求量大、效益好等特點成為我國農業領域所青睞的重要蔬菜種類[1]。但是就目前來看我國黃瓜種植存在兩個主要問題:一是灌溉方式不合理,大多數仍為粗放式的"大水漫灌"管理方法,水資源浪費嚴重[2];二是由于我國大部分農業用地常年耕種,土地輪作難度大、復種頻率過高,導致土壤次生鹽漬化等問題頻繁發生,嚴重影響了黃瓜的產量和品質[3]。

近年來,隨著可持續農業的提出與發展,現代農業生產向著優質高產的方向轉變[4]。因此針對上述問題,選擇合理的水分管理及栽培方式刻不容緩。首先基質栽培作為一項新型農業技術,不僅能夠克服傳統土壤栽培的弊端,而且基質本身同土壤一樣,能夠為蔬菜提供一部分營養,基質中的微生物新陳代謝能夠為蔬菜的生長提供能量、保存肥力,進而保證蔬菜的高產質優[5]。已有大量研究表明,基質栽培能顯著提高黃瓜水肥利用效率,提高黃瓜的產量和品質,增加經濟效益[6-8]。其次黃瓜的高產質優與水、肥、氣、熱、光等因素息息相關,其中水分則是決定黃瓜產量的關鍵性因素,只有作物的水分適宜,其他各大因素才能發揮應有的作用[9]。大量研究發現采用適宜的供液頻率,可在基質中產生干濕交替效應,對于有效控制基質中肥、水、氣的比例和促進植株的生長發育有著重要意義[10,11]。

但是目前較少有人將基質和頻率二者結合起來綜合探究對黃瓜生長的影響,本文旨在研究不同的基質和供液頻率兩因素下對黃瓜生長指標、果實生物量指標、葉片SPAD 值、果實外觀品質等的影響,并通過主成分分析法構建生長-果實生物量-葉片SPAD 值-果實外觀品質的黃瓜生長綜合評價模型,篩選出適宜黃瓜生長的基質和供液頻率,為溫室大棚黃瓜種植提供一定的理論指導。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗在北京市昌平區流村鎮黑寨村沙幫基地(北緯N40°12'19.33″,東經E116°03'3.14″)的溫室大棚內進行。該地區平均海拔在800~1 000 m 之間,屬于暖溫帶大陸性季風氣候,年平均日照時數2 684 h,年平均氣溫11.8 ℃,年平均降水量550.3 mm。

1.2 試驗設計

試驗設3 個基質種類A1(草炭∶珍珠巖∶蛭石=4∶1∶1)、A2(細沙∶椰糠=1∶1)、A3(細沙),3 個供液頻率P1(一天1 次)、P2(一天2 次)、P3(一天3 次),以土培作為對照CK。試驗采用完全隨機區組設計,共12 組處理,分別為CKP1、A1P1、A2P1、A3P1、CKP2、A1P2、A2P2、A3P2、CKP3、A1P3、A2P3、A3P3,每組處理重復3次。供試黃瓜品種為“德瑞特11”,該黃瓜耐熱性強,屬于越夏黃瓜品種。試驗采用起壟覆膜種植,壟長3.6 m,壟基寬0.4 m,壟肩寬0.3 m,壟高0.2 m,壟間距80 cm,黃瓜株距20 cm,行距15 cm,每處理種植三壟,每壟種植兩行,每壟定植約32~33株。

黃瓜于2022年7月17日定植,黃瓜緩苗期的灌水不做處理,一周緩苗結束后開始進行供液頻率試驗,各處理施肥制度一致,營養液的EC值在1.7~2.5 mS/cm 之間。試驗期間黃瓜各階段的供液量保持一致,營養生長期供液量為600 mL/(株?d),開花期800 mL/(株?d),初果期1 000 mL/(株?d),盛果期1 200 mL/(株?d)。

試驗灌溉方式為膜下滴灌,每壟鋪設兩條滴灌帶,滴頭間距為20 cm,工作流量為3 L/h,試驗全程采用全自動滴灌系統供應營養液。

1.3 測定項目及方法

(1)株高和莖粗:黃瓜植株定植一周緩苗結束后,每隔14 d在每處理中選取9株具有代表性的植株進行掛牌標記并測量株高,莖粗,分別取其平均值。其中株高用卷尺測定黃瓜基部至最高生長點;莖粗用電子游標卡尺測定黃瓜植株與基質接觸面上方1 cm處。

(2)葉面積:黃瓜植株定植一周緩苗結束后,測定最大葉的葉長、葉寬。葉面積的計算公式采用:

式中:A為葉面積;L為葉長;W為葉寬[12]。

(3)葉片SPAD值:結果期選取天氣晴朗,日照充足的一天進行測定,用葉綠素測定儀(TYS-A 型) 測定葉片的SPAD值。

(4)果實生物量:結果期在每個處理中選取9根具有代表性的黃瓜瓜條測定鮮質量和干質量。鮮質量采用電子秤(精確到0.01 g)測量,然后放入烘箱中經105 ℃殺青30 min,后降溫至80 ℃烘干至恒質量測定干質量。

(5)果實外觀品質:結果期測定果實長度和果實直徑。其中果實長度采用卷尺進行測量,果實直徑采用電子游標卡尺進行測量。計算各處理的果形指數,果形指數=果實長度/果實直徑。

1.4 數據處理

采用Microsoft Office 2020 進行數據計算,采用IBM SPSS Statistics 25 進行顯著性分析和主成分分析,采用Origin 2018繪圖。

2 結果與分析

2.1 不同基質和供液頻率對黃瓜株高莖粗的影響

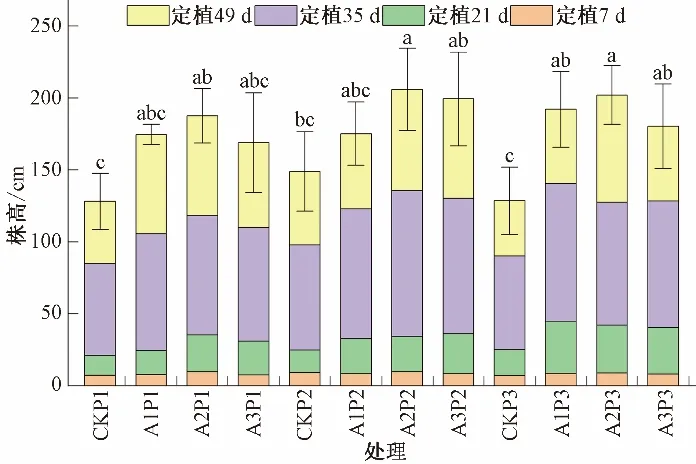

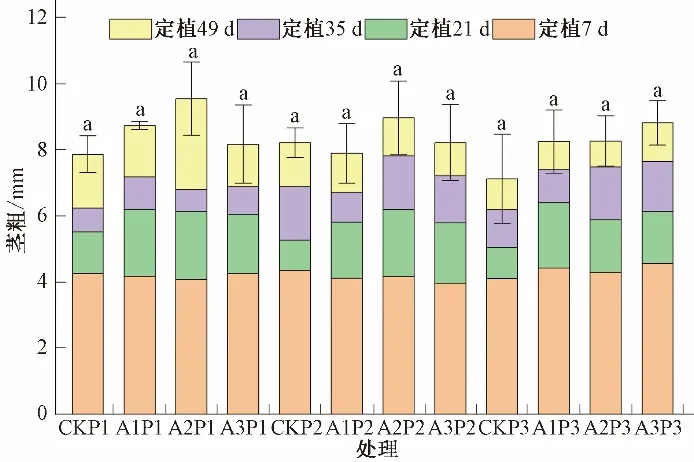

圖1反映了不同基質與供液頻率下黃瓜植株各處理株高的變化情況,可以看出,各處理的黃瓜植株株高均呈現慢-快-慢的增長趨勢,在定植7 d 時各處理株高長勢大體一致;在定植21 d 時,黃瓜處于營養生長期,各處理株高增速均較慢;在定植35 d 時,黃瓜進入了快速生長期,在該期間,黃瓜植株高度增速較快,此時供給的大部分營養物質被植株所吸收,從而加速了植株株高的快速增長,在此階段以A1P3 處理株高最高,為140.48 cm,CKP1 處理株高最矮,為84.80 cm,低于其他各處理6.01%~39.64%;定植45 d 時,黃瓜進入結瓜期,植株所吸收的養分和水分都更好的提供給果實,避免植株徒長,株高增長速度放緩。在該階段,A2P2 處理的植株株高達到最高,為205.87 cm,CKP1處理的植株株高仍為最矮,僅為128.08 cm,其次為CKP3 處理,為128.52 cm,兩者分別顯著低于其他處理13.95%~37.79%、13.64%~37.57%。綜上所述,采用椰糠與沙1∶1 復配,供液頻率一天2 次時黃瓜植株株高長勢最好。

圖1 不同基質和供液頻率對黃瓜植株株高的影響Fig.1 Effects of different matrix and liquid supply frequency on cucumber plant height

圖2反映了不同基質與供液頻率下黃瓜各處理莖粗的變化情況,可以看出,在定植21 d 時,營養物質大部分被植株所吸收,莖粗總體來看增長較快,此時A2P2 處理的莖粗最粗,為7.82 mm,CKP3 處理的莖粗最細,為6.18 mm,低于其他處理8.1%~27%,各處理之間均無顯著差異。定植49 d 時,黃瓜進入開花坐果期,大部分的營養物質分配給果實以滿足果實的成熟,莖粗的增長逐漸減慢,其中以A2P1 處理的莖粗最粗,達到9.55 mm,CKP3 處理的莖粗最細,僅為7.12 mm,低于其他處理11%~25%,各處理之間無顯著差異。綜上所述,以供液頻率一天1 次,椰糠∶沙=1∶1 作為栽培基質對黃瓜植株莖粗的增長最有利。

圖2 不同基質和供液頻率對黃瓜植株莖粗的影響Fig.2 Effect of different matrix and liquid supply frequency on cucumber stem thickness

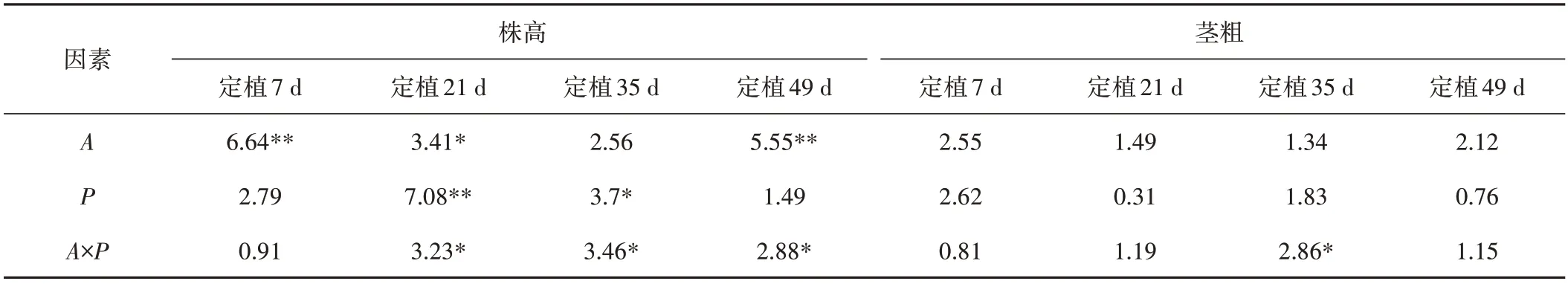

黃瓜植株株高和莖粗受不同基質和供液頻率影響的方差分析如表1所示,定植后7 d,基質對株高影響極顯著,供液頻率以及兩者交互作用對株高均無顯著影響。在定植后21 d,供液頻率對株高呈現極顯著影響,基質以及兩者交互作用均對株高有顯著影響,說明在開花前期,供液頻率對株高的影響大于基質對其的影響。定植35 d 時,黃瓜進入開花期,基質對株高無顯著影響,供液頻率及兩者交互作用下對株高有顯著影響,此時基質對株高的影響進一步減小,供液頻率是影響株高的主要因素。定植49 d,黃瓜進入結果期,基質對株高重新呈現極顯著影響,供液頻率對其無顯著影響,這是由于進入結瓜期后,黃瓜植株的需水量增大,供給的水分幾乎全部被植株吸收,幾乎無水分滲漏現象發生,導致供液頻率對其的影響不顯著。同時可以看出在定植后7 d、21 d、49 d時基質,供液頻率以及兩者交互作用均對莖粗無顯著影響,在定植35 d 時,基質,供液頻率兩者交互作用對莖粗有顯著影響。

表1 不同基質和供液頻率下黃瓜植株株高、莖粗方差分析(F值)Tab.1 Variance analysis of cucumber plant height and stem thickness under different matrix and liquid supply frequency(F value)

2.2 不同基質和供液頻率對黃瓜葉面積的影響

圖3反映了不同基質與供液頻率下黃瓜各處理葉面積的變化情況,可以看出,黃瓜植株葉面積的變化規律為隨著黃瓜生育階段的增加葉面積增速先加快后放緩。定植至結瓜前期,葉面積增速較快,其中以A2P2 處理增長最快,在定植35 d 時達到了472.84 cm2,較定植21 d 時增長了179%,CKP3 處理增速最慢,定植35 d 時葉面積為275.79 cm2,較21 d 時增長163%,并且兩處理之間存在顯著差異;定植45 d 后,黃瓜進入結瓜期,各處理葉面積增長速率開始放緩,這是因為進行了人為剪葉,為了使水分更好的向果實進行移動。其中A2P1處理的葉面積達到最大,為526.42 cm2,較35 d時增長20.9%,CKP3 處理的葉面積最小,為304.93 cm2,較35 d 時增長10.6%,兩者之間有顯著性差異。綜上所述,以供液頻率一天1 次,栽培基質為椰糠∶沙=1∶1 時最有利于黃瓜植株葉面積的增長。

圖3 不同基質和供液頻率對黃瓜植株葉面積的影響Fig.3 Effects of different matrix and liquid supply frequency on cucumber leaf area

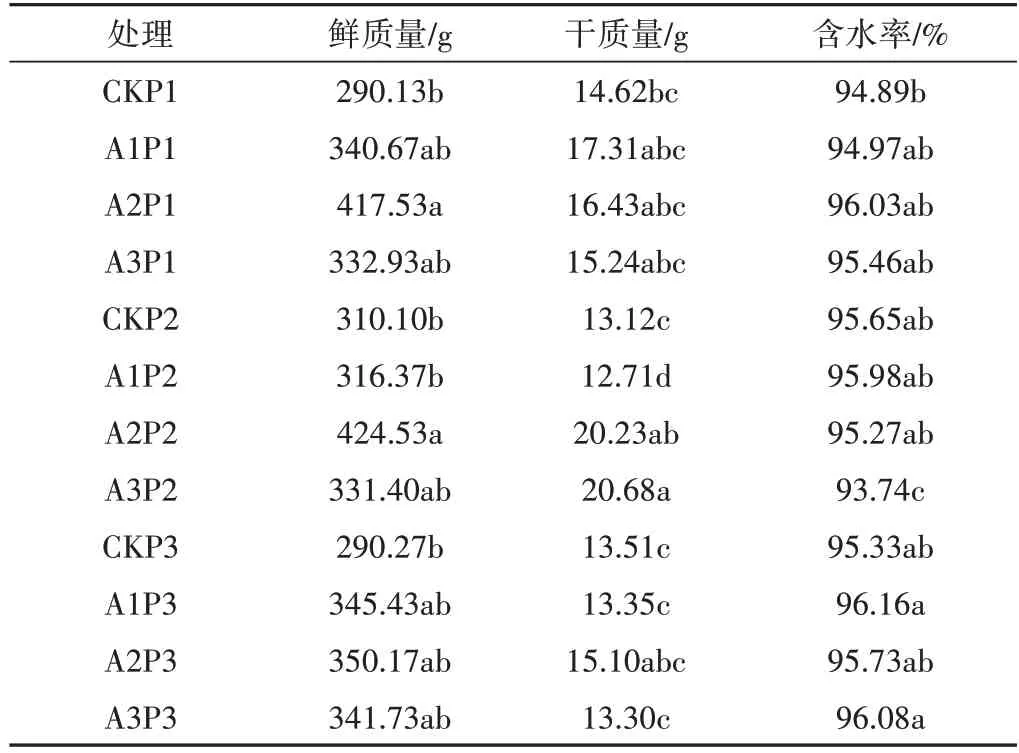

2.3 不同基質和供液頻率對黃瓜果實干鮮質量的影響

表2反映了不同基質與供液頻率下黃瓜各處理單個果實干鮮質量和含水率的變化情況,可以看出,A2P2 處理的果實鮮質量最大,達到424.53 g,CKP1 處理的鮮質量最小,僅為290.13 g,顯著低于A2P2 處理31.66%;果實干質量在A3P2 處理中達到最大,為20.68 g,在A1P2 處理中達到最小,為12.71 g,低于其他各個處理3.13%~38.54%,并且與其他處理之間均存在顯著差異;果實含水率除CKP1、A1P1、A3P2 處理外,其他各處理均達到了標準值(95%)以上,其中以A2P3果實含水率最高,與果實含水率最低的A3P2處理之間存在顯著差異。綜上所述,以供液頻率一天2次,栽培基質選用椰糠和沙1∶1 復配時有利于提高果實的干、鮮質量和含水率。

表2 不同基質和供液頻率對黃瓜果實干鮮質量和含水率的影響Tab.2 Effect of different matrix and liquid supply frequency on the dry and fresh weight and moisture content of cucumber

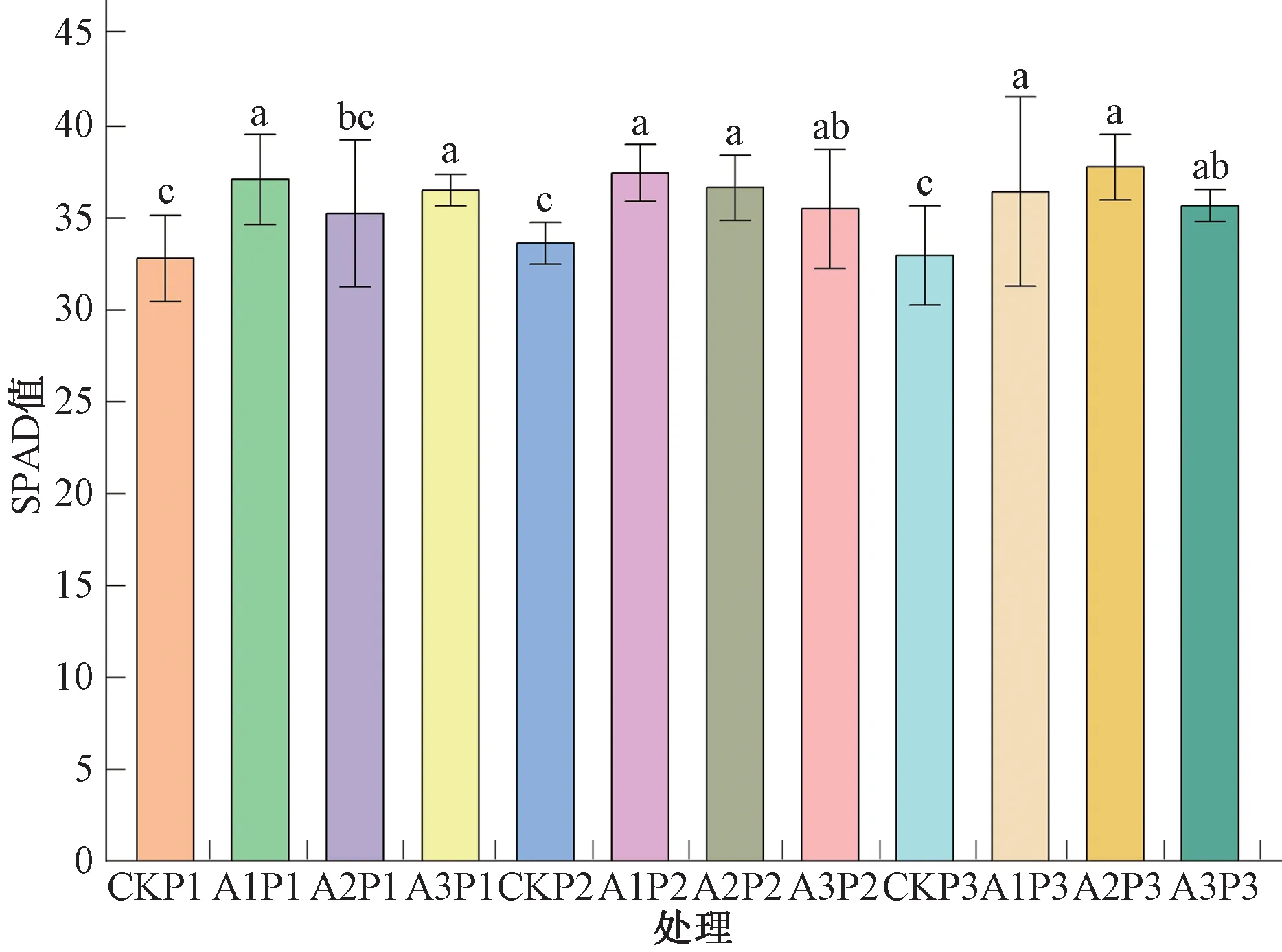

2.4 不同基質和供液頻率對葉片SPAD值的影響

圖4 反映了不同基質與供液頻率下黃瓜各處理葉片SPAD值的情況,可以看出,當供液頻率一定時,CK 處理下的葉片SPAD 值均小于其他基質處理,且與其他基質處理下的葉片SPAD 值有顯著差異,這說明基質栽培較傳統土培可以顯著增加黃瓜葉片的葉綠素含量。綜合來看,A2P3 處理下的葉片SPAD 值最高,為37.78,其次是A1P2 處理,為37.47,葉片SPAD 值含量最低的是CKP1 處理,為32.83,其他各處理分別比CKP1 處理高0.14~4.95。綜上所述,以供液頻率一天2 次,草炭:珍珠巖:蛭石=4∶1∶1作為栽培基質最佳。

圖4 不同基質和供液頻率對葉片SPAD值的影響Fig.4 Effect of different matrix and liquid supply frequency on leaf SPAD value

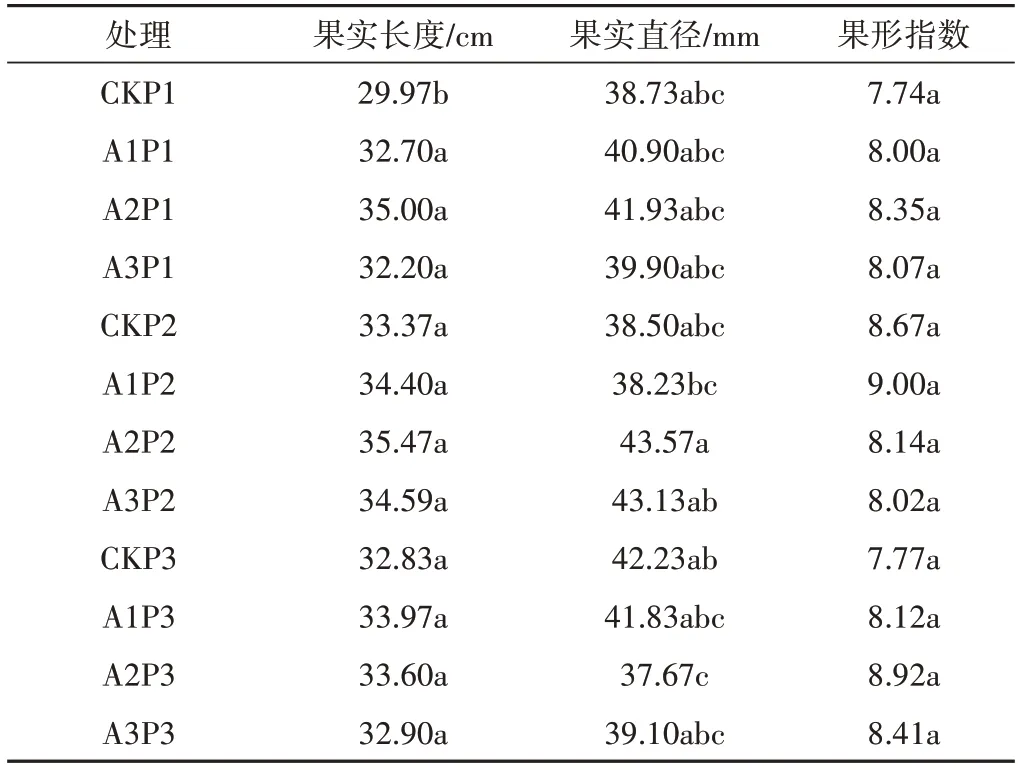

2.5 不同基質和供液頻率對黃瓜果實外觀品質的影響

表3反映了不同基質與供液頻率對黃瓜各處理果實外觀品質的影響,可以看出,CKP1 處理的果實長度最小,為29.97 cm,顯著低于其他處理6.93%~15.51%,同時其他各處理之間的果實長度均不存在顯著差異;果實直徑最大的處理為A2P2,顯著高于果實直徑最小的A2P3處理15.66%;本試驗供試黃瓜品種屬于刺黃瓜系列,正常果形指數應在8 以上,由表3 可以看出,除CKP1 和CKP3 處理外,其他各處理均達到了正常值以上,其中以A1P2 處理最高,果形指數達到了9.00,各處理之間的果形指數均不存在顯著差異。

表3 不同基質和供液頻率對果實外觀品質的影響Tab.3 Effect of different matrix and liquid supply frequency on fruit appearance quality

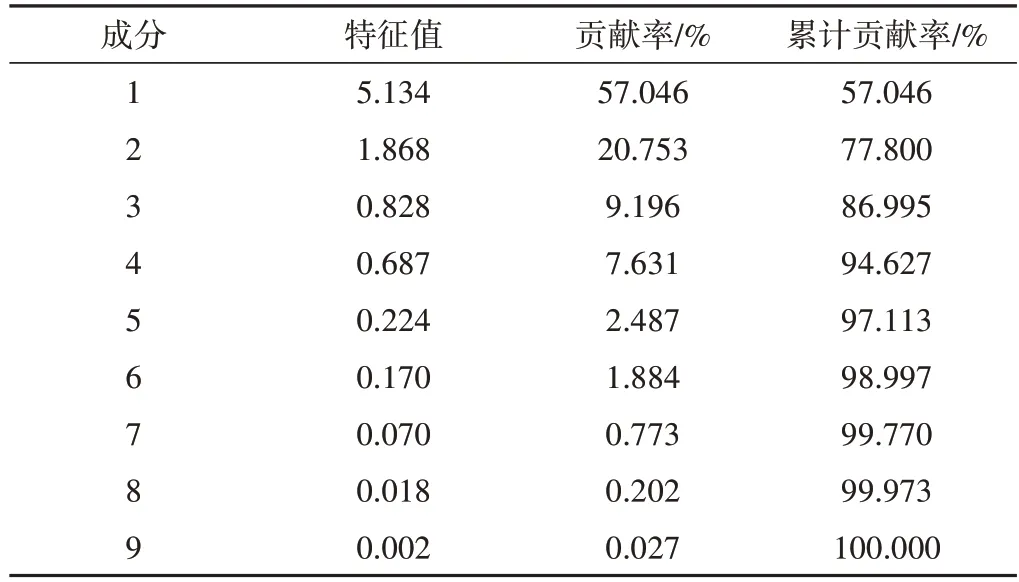

2.6 對各指標的主成分分析

通過對上述各指標的影響分析來看,不同指標得到的較優組合并不一致,無法通過單一指標確定黃瓜最適宜的基質-頻率組合。因此可通過對黃瓜植株的株高、莖粗、葉面積、果實干鮮質量、果實含水率、葉片SPAD 值、果實長度和直徑以主成分分析法進行降維分析,根據累積貢獻率≥85%的原則,篩選出3 個主成分,如表4所示,3 個主成分的貢獻率分別57.046%、20.753%、9.196%,累積貢獻率達到了86.995%,涵蓋了絕大部分信息,因此可通過提取的3個主成分代替原來9個指標進行綜合評價。各主成分的得分函數表達式如下:

表4 主成分特征值、貢獻率、累計貢獻率Tab.4 Principal component characteristic value,contribution rate,cumulative contribution rate

以各主成分的方差貢獻率占3個主成分的累積貢獻率的比例為綜合得分權重,得到綜合主成分F的得分表達式如下:

通過公式(4)計算得出不同基質、頻率下的黃瓜綜合指標的得分和排序,由表5可知,不同處理之間的綜合得分排序為:A2P2>A2P3>A1P2>A1P1>A3P3>A2P1>A1P3>A3P1>CKP2>A3P2>CKP3>CKP1。因此綜合考慮后建議采用栽培基質為椰糠與沙按1∶1 比例復配,供液頻率為一天2 次種植模式最有利于黃瓜的生長。

表5 各指標對黃瓜影響的綜合評價結果Tab.5 The results of the comprehensive evaluation of the effects of each index on cucumbers

3 討論與結論

3.1 討論

無土栽培作為一項新型農業技術,極大地拓展了我國的農作物生產空間[13],其中以基質栽培為代表的無土栽培在全世界已經超過了90%,代表了現代設施農業發展的大趨勢[14]。同時在基質栽培的基礎之上,合理的供液方式對黃瓜的高產也有關鍵性作用,在農業生產上,供液頻率常被當作確定作物灌溉方式的重要指標,供液頻率直接影響了植株根系對水分和養分的吸收[9]。

本試驗研究結果表明在供液頻率一定的前提下,采用基質栽培對黃瓜植株的株高、葉面積、果實鮮質量、果實長度以及葉片SPAD值的影響均優于傳統土培,這與樊煜[15]、湯圓強[16]等的研究結論類似。在基質種類的選擇上,通過試驗發現,沙與椰糠1∶1 復配處理下的黃瓜植株株高、莖粗、葉面積、果實干鮮質量、葉片SPAD 值均較高,這是由于椰糠具有較好的保水性,沙子具有良好的透氣性,將兩者基質進行復配能夠更好的促進黃瓜的生長發育。目前國內已有學者進行了椰糠復配基質的研究,朱國鵬[17]等研究表明,栽培基質配方為椰糠∶沙∶珍珠巖∶污泥=6.75∶2∶1∶0.5時,黃瓜植株的生長狀況更好,產量和品質均有所提高。唐丹[18]認為椰糠∶沙子∶有機肥=20∶1∶1 的基質配方對茄子幼苗的生長最為有利。同時試驗研究發現沙培處理下的黃瓜果實含水率最低,這是因為夏季溫室大棚溫度較高,沙子保水性能較差,水分蒸發快,基質中的含水量顯著低于其他處理,從而導致黃瓜果實的含水率下降。

試驗發現,當栽培基質為沙∶椰糠=1∶1時,以每天供液1 次的處理在黃瓜植株株高、葉片SPAD 值、果實干鮮質量、果實長度及直徑方面表現較差,其原因是基質的儲水量是一定的,而每天供液1次造成灌水量超出基質的儲水范圍,造成了營養液的滲漏,同時,一次灌至飽和不能滿足植株一天的需水量,導致黃瓜后期缺水,影響植株的正常生長及果實的發育。在每天供液1次的基礎上提高供液頻率可以顯著提高黃瓜的株高、果實干鮮質量、葉片SPAD 值、果實長度和直徑,當供液頻率為一天2次時,未發現營養液滲漏現象,黃瓜植株的長勢最好,果實外觀品質最優。當供液頻率增加到一天3次時,黃瓜植株的株高、莖粗、葉面積、果實干鮮質量、葉片SPAD 值、果實長度和直徑反而降低,其原因是當供液總量一定時,隨著供液頻率的增加,每次的供液量在減少,夏季高溫基質表面蒸發耗水多,黃瓜每天不同時段對水分需求不同,水分在營養生長和生殖生長的分配中產生失調。所以在供液量相同的條件下,適度提高供液頻率對黃瓜的生長和果實的發育均有顯著影響,這與竇超銀[19]、郭文忠[20]等人的研究相同。因此,在以后的研究中應該綜合多方面因素,從不同時期、不同季節以及不同栽培條件等方面對黃瓜的需水規律進行精確探索。

3.2 結論

本試驗通過溫室黃瓜種植試驗,研究了不同基質和供液頻率對黃瓜生長的影響,得出以下結論。

(1)在植株株高、果實鮮質量、果實長度及直徑方面,以A2P2 處理表現最佳,植株莖粗和葉面積在A2P1 組合處理下達到最大,A2P3處理下的葉片SPAD值及果實含水率最高。

(2)在植株株高、葉片SPAD 值、果實鮮質量、果實長度方面,在CKP1 處理下表現最差,植株莖粗和葉面積在CKP3處理下達到最低,A3P2處理下的果實含水率最低。

(3)通過主成分分析法綜合得出:在本次試驗中以細沙∶椰糠=1∶1 作為栽培基質,以一天2 次作為供液頻率的綜合得分最高,為最優黃瓜種植方案。