說說山水畫的『皴』

□楊光宇

山水畫為表現山石之形神,以筆的枯濕濃淡和中側逆轉之變,來顯示山石紋理、脈絡、結構、體積感、質感等的陰陽向背與起承轉合之法為皴法。山水畫,原依人物畫而居附庸。自晉室東遷,才智之士相率而南,覽吳越山水之美,發為畫意,羅丘壑于胸臆,生云煙于腕底,山水畫遂逐漸離人物畫而獨立。歷代山水畫名家輩出,寫山石之皴法也各盡其妙,諸法峰起,以一管毛筆寫得山石之骨、體、貌、神。

《現代漢語詞典》中“皴”字釋曰:“國畫山石時,勾出輪廓后,為了顯示出石的紋理和陰陽面,再用淡干墨側筆而畫,叫作皴。”正是千百年來大多數山水畫家所用之皴法,故常先用筆勾出山石之輪廓,再用淡干墨線條連帶擦筆即成皴法。此法千百年來已成筆墨之高峰,但今人看來這只是輪廓線內的凹凸起伏,而非整體畫面空間的陰陽向背。若陳嶂疊翠的輪廓疊加,只是平面地表現崇山峻嶺,則會成為毫無生機的堆砌。自20世紀中葉,黃賓虹集古人之法,創自家之風,其用筆揮灑自如,皴、擦、染、點和輪廓線一揮而就,生機勃勃,華滋天成。

余作山石皴法,淡化原有之輪廓線。世間山石并非一山一石的孤立存在,目之所及往往難以分清一石一山,而是大小相間、遠近相依的渾然一體,故不以輪廓而取之。石分三面,有其陰陽向背,從何處施以皴法?余認為從陰部(即暗部、背光處)畫起,皴在暗部,可多加皴擦,側石有三面也。余作皴,染翰起筆于陰,順勢寫來,皴、擦、染、點一氣呵成。待濃墨已去,略淡未干時順勢寫出該有的輪廓,如此形備氣足。

寫皴山石時,筆線忌油滑,用筆要穩健,徐疾相宜,枯濕得當,濃淡適宜。在用筆中以書入畫:篆隸之筆宜作型,行草之筆宜作皴擦,如錐畫沙入木三分,一波三折起伏連綿,高山墜石力透紙背;山石之皴必用書法之筆,否則爛如稀泥、綿軟乏力,以書法之筆力寫山石皴法,更具山石之質感、體積感和神韻。山石無定形,唯以山水之皴法寫之,方能得形、得神、貫氣、通韻。

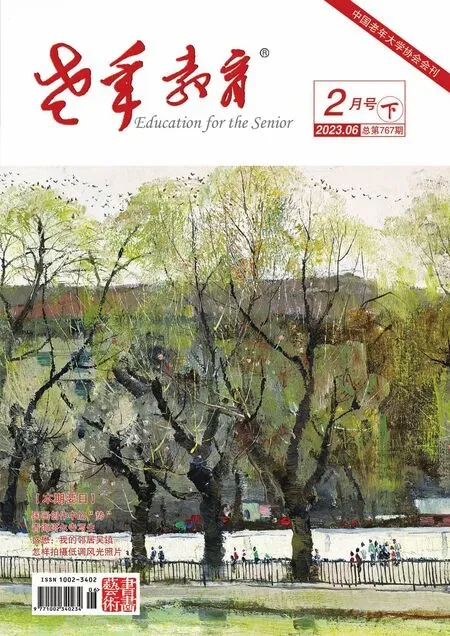

《春煙十里溪》楊光宇