堪薩斯城預防性巡邏警務實驗

編譯/黃冬

長期以來,制服巡邏一直是警察的重要職能,而這基于一個司空見慣但未經證實的假設:見警率是對潛在犯罪人的巨大威懾,可在遏制犯罪的同時提升公眾的安全感。在這一觀點的主導下,新興的運輸、監控與通信技術以及大量資金均投入其中,僅在20世紀的美國,巡邏警務的運維費用就達20億美元之巨。但是,這樣真的有效嗎?能否通過實證性研究來驗證預防性巡邏的真正價值呢?

契機出現在擁有50多萬人口、1500名警員的密蘇里州堪薩斯市。1971年,該市警局劃分了東北部、中部和南部三個區域,以專任警員巡守,由空警、交警、特警機動處突。南區巡邏隊將“打擊入室盜竊和青少年犯罪,提升居民安全感,增進警民了解,維系警民關系”作為自己的主要任務,這引發了爭議。有人認為該任務包羅萬象,靠巡邏無法實現;也有人認為巡邏是社會綜合防控的一環,完成該任務不成問題。為了平息爭議,更為了界定巡邏的價值所在,該局在堪薩斯警察基金會支持下,從1972年10月1日到1973年9月30日進行了一次實驗,以測算日常巡邏對犯罪率和公眾安全感等指標的影響,這就是世界警史上著名的“堪薩斯城預防性巡邏警務實驗”(The Kansas City Preventive Patrol Experiment)。

一、實驗簡介

預防性巡邏是指基于預先掌握的基礎信息(巡區內的通緝犯、前科劣跡人員以及過去24小時本市的發案類型與地點等)進行的針對性巡邏防控活動,主要包括駕車巡查,可疑房屋、車輛和人員搜查,執行逮捕等。它約占全部警務工作的35%,此時,警員無法出庭應訴,不可自由活動。

該局根據犯罪數據、接警數據、種族構成、收入中值和人口流動性在南部24個巡區中選擇了15個作為實驗區域,面積約82.88平方公里,1970年的常住人口為148395人,人口密度1790人/平方公里。每個巡區的種族構成從黑人占78%到白人占99%不等,居民收入中值在7320~15964美元之間,而定居時間大致在6.6~10.9年。

參與實驗的警員共101人,均為巡區的“原班人馬”。他們以白人為主,年富力強,平均年齡27歲,平均服役年限3.2年。

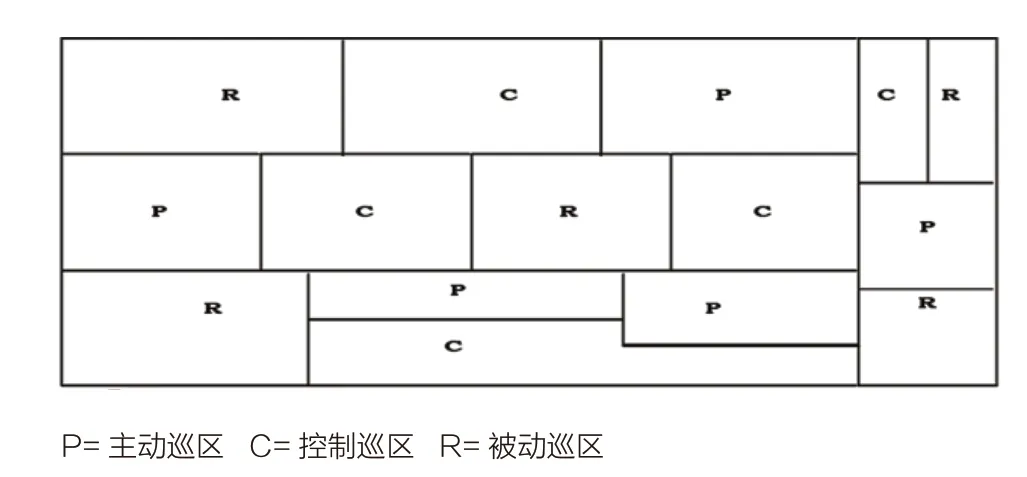

實驗巡區5個一類,分成主動巡區(Proactive Beats)、控制巡區(Control Beats)、被動巡區(Reactive Beats)三類;警員則一車一組,每組3人,分成5組。在控制巡區,保持原有一區一組的巡控水平不變;在主動巡區,見警(車)率提升為原來的2~3倍;在被動巡區,執勤警員日常在巡區邊界以及主動巡區內行動,僅在接警時進入區內。

為了保證實驗的安全性與精確度,特警隊等機動力量照常活動,每周進行一次復盤,并事先約定,若被動巡區內犯罪率飆升,則立即終止實驗。

巡區分類示意圖

堪薩斯城警察警徽

二、數據來源

迥異于以往主要聚焦于接處警以及逮捕數等官方數據的研究,該實驗特別重視對刑事被害數據的收集統計,綜合了調查與問卷、觀察與訪談、官方記錄等三大渠道,對警員、居民(個人、家庭、商家)、觀察員等多類對象進行了調查研究,力求保障數據的真實性、全面性和有針對性。

1.社區調查

在實驗的首尾進行,旨在衡量社區受害狀況、對警方的評價與居民安全感。第一次調查在1972年9月進行,對象為實驗區內的1200戶家庭(每巡區約80戶);1973年9月,再次調查了1200戶家庭,其中約600戶為重復抽樣,另外600戶隨機選擇。排除錯誤數據后,第二次調查的樣本總量為1189例。

2.商家調查

對實驗區內110戶商家進行的隨機抽樣訪談,旨在了解其受害狀況、對警方的評價與滿意度等。

3.街頭調查

于1973年7月至10月進行,主要針對執法對象,樣本總量為331例。

4.警民互動觀察

來自3支出警觀察員隊伍,系統記錄了997次警民互動事件。

堪薩斯城警察

5.接警數據

由官方渠道獲得,依巡區分類統計。

6.交通事故數據

按照有無人員傷亡分類監測,比對區間為1970年10月至1972年9月與1972年10月至1973年9月。

7.逮捕數據

由官方渠道獲得,包括實驗年度以及之前3年的月度與巡區逮捕數據。

8.響應時間調查

于1973年5月至9月進行,調查對象為觀察員和報警人,而響應時間則是指巡邏警員從接到調度員呼叫到接觸到報警人之間的時長。

三、實驗結論

實驗證明,預防性巡邏強度的變化對發案率、居民安全感、社區滿意度、響應時間、交通事故等均沒有明顯影響。

在與上一年度的648組數據比較中,變動幅度較大,即具備統計顯著性(偶發率≤5%)的僅有40組,約占總數的6%。其中,發生在被動巡區的15組,控制巡區19組,主動巡區6組。

(一)對犯罪的影響

1.受害狀況

這一數據通過社區與商家調查而來,共設有包括故意殺人、故意傷害、搶劫、強奸在內的13個犯罪類型。在對三類巡區的69組比較中,無一組有顯著差異。

2.接警數量

這一數據從官方獲得,在對接到報警的包括故意殺人、故意傷害、搶劫、盜竊在內的16類警情的51組比較中,“其他類型性犯罪”(如猥褻、暴露癖等)報警在被動巡區波動最大,是唯一具備統計上的顯著差異的組(1%<偶發率<2.5%)。但是,一般認為,此類犯罪受巡邏強度的影響不大,因此,該差異仍可能有一定的隨機性。

3.報警率

在對預設的普通傷害、重傷害、其他類型性犯罪、毀壞社區財物、毀壞商家財物、入室盜竊、商家盜竊、扒竊、盜竊汽車、盜竊車輛配件、其他類型盜竊等11類警情的48組比較中,僅有5組有統計上的顯著差異。其中,3組涉及毀壞財物犯罪,2組涉及入室盜竊犯罪。但是,控制和主動巡區各有2組,另有1組在被動巡區,缺乏一致性變動。因此,居民與商家的報警率不受巡邏強度的影響。

4.逮捕數量

經排除普通傷害、扒竊、故意殺人、搶奪、盜竊汽車、盜竊車輛配件和盜竊自行車等七類人數太少、難于統計的犯罪類型,在對三類巡區進行的27組比較中,警方的逮捕數量沒有明顯差別,即巡邏強度對逮捕率沒有顯著影響。

堪薩斯城警察在進行摩托車駕駛訓練

(二)對公眾安全感的影響

1.居民安全感

該數據主要通過問卷調查而來,主要指標為鄰里安全狀況,對暴力犯罪的認知,遭遇搶劫、故意傷害、汽車盜竊的概率,在室內、室外遭遇強奸的概率,居家或外出時遭到入室盜竊的情況以及平均受害狀況等。在總共60組比較中,只有4組具備統計學意義,即在主動巡區遭遇搶劫的概率變動較大(1%<偶發率<2.5%),遭到故意傷害(1%<偶發率<2.5%)以及在室內、室外遭遇強奸的概率(偶發率<1%)則是被動巡區變動最大。但總體而言,居民安全感基本不受巡邏強度差異的影響。

2.居民自防措施

該調查通過問卷實現,在對是否已安裝特制或復式門鎖;是否安裝了特制窗鎖或窗欄;是否有戶外照明燈在內的11個問題的84組比較中,具備統計顯著性的有11組,被動巡區安裝戶外照明燈(2.5%<偶發率<5%)以及擁槍(1%<偶發率<2.5%)的情況變動較大,控制巡區安裝入侵警報器(2.5%<偶發率<5%)、攜刀自衛(偶發率=1%)、攜帶棒球棒、木棒、鋼管自衛(2.5%<偶發率<5%)變動最大。許多居民表示,控制巡區的自防措施有所增加,但該觀點并無完善的數據支持。因此,居民自防措施的增減與巡邏強度差異基本無關。

3.商家自防措施

該調查主要借助電話進行,旨在了解商家在內外報警系統設置,安保人員及槍支、犬只配備,應急預案的制定等方面的基本情況。在全部21組比較中,僅“全部自防措施”一項(2.5%<偶發率<5%)具備統計學意義。但總體而言,商家自防措施基本不受巡邏強度的影響。

(三)對公眾評價的影響

1.居民對警方的評價

該調查設置的問題包括:是否需要更多的鄰里守望警員;本市是否需要更多的警員;對鄰里守望警員參與車巡的看法;警察應有的巡邏時長;主動巡邏的感知度;社區警察參與主動巡邏的時長;對鄰里守望警員警民關系的看法;對鄰里守望警員的看法;本市警察的聲譽;鄰里守望警員的聲譽;鄰里守望警員打擊犯罪的效果;本市警察打擊犯罪的效果;警方對待白人的態度;警方對待少數族裔的態度;是否受到鄰里守望警員的打擾;是否受到普通警員的打擾;鄰里守望警員的變化;對警方服務的滿意度;居民對本社區鄰里守望警員的看法等。

堪薩斯城警察在與市民交流

在全部111組比較中,有16組具備統計顯著性。其中,被動巡區在“本市是否需要更多的警員”項(2.5%<偶發率<5%)與“是否受到普通警員的打擾”項(1%<偶發率<2.5%)變動較大,控制巡區在“社區警察參與主動巡邏的時長”項(1%<偶發率<5%)、“鄰里守望警員的聲譽”項(2.5%<偶發率<5%)、“本市警察打擊犯罪的效果”項(1%<偶發率<2.5%)與“是否受到鄰里守望警員的打擾”項(1%<偶發率<5%)變動較大,主動巡區則在“警方對待白人的態度”項(1%<偶發率<2.5%)和“鄰里守望警員的變化”項(1%<偶發率<5%)有更大轉變。

據此,可以試著推論:在被動巡區,由于見警率降低,導致居民與警察接觸機會減少,對警察的需求增加;在主動巡區,因為警力增加,使得居民能感受到警察執法的變化以及態度的改觀,但是后者僅體現在對待白人的態度上,對少數族裔還是依然故我。因此,總體而言,統計顯著性缺乏一致性,表明居民對警方的評價未受到巡邏強度變化的嚴重影響。

2.商家對警方的評價

相較于普通民眾,商家無論是人身安全還是生產經營均更容易受到犯罪滋擾,同時,也有一定社會地位,因此,他們的評價對制定警務方略至關重要。

該部分的問題包括:鄰里安全狀況、與前幾年相比的治安秩序改善情況、本市警察打擊犯罪的效果、鄰里守望警員打擊犯罪的效果、商家與社區警察的關系、社區警察的聲譽、本市警察的聲譽、鄰里守望警員的聲譽、社區需要的警員人數、本市所需的警察人數、車巡的應有時長與實際時長、對警方調查工作的滿意度、對警方調查態度的滿意度、警方搜證與詢問的應有時長與實際時長等。

該部分全部48組比較均不具備統計顯著性,說明巡邏強度的變化對商家對警方的評價基本沒有影響。

3.執法對象對警方的評價

實驗根據發起主體不同設計了兩套問卷:

其一是報警人問卷,部分問題要求報警人作答,包括警方大致響應時長,接觸最多的警員的風度、態度,報警的性質,接警滿意度,對本市警察的評價;要求觀察員回答的問題則有警方大致響應時長,接觸最多的警員的風度、態度,報警的性質等。

其二是執法對象問卷,要求執法對象回答的是,接觸最多的警員的風度、態度,接觸的性質,對警方的總體滿意度;要求觀察員回答的問題有現場警車、著裝警員數量,接觸最多的警員的風度、態度、性格,接觸的性質,本次接觸的滿意度等。

在使用兩套問卷進行的63組比較中,沒有具備統計顯著性的項目,故執法對象評價不受警方巡邏強度的影響。

4.警民接觸評價

本部分數據由隨行觀察員獲取,設置的問題包括對警民接觸、接觸過的警員、接警警員以及警察執法的滿意度等。在全部18組比較中,未發現具備統計顯著性的項目,表明警民接觸評價不受巡邏強度變化的影響。

(四)其他影響

1.警方響應時間

本部分問題包括:警員接到派警時與現場的距離、派警通話時長、從接到派警到抵達現場的時長、從接到派警到第二名警員抵達現場的時間、觀察員對出警速度的估計、到場其他警員的數量、報警人對報警通話時長的估計、報警人對派警的滿意度、報警人對從報警到警方到場的時長的估計、市民對反應時間的滿意度、報警人對警方處警時長的估計、居民對警務工作的總體滿意度。

在42組比較中,有統計顯著性的僅有“到場其他警員的數量”項(2.5%<偶發率<5%),該數據在被動巡區最多,一定程度上反映了警方的重視程度。但從總體上看,警方響應時間基本不受巡邏強度的影響。

2.交通事故

實驗分別統計了有無人員傷亡的事故的官方數據。在6組比較中,沒有具備統計顯著性的項目。因此,交通事故的發生與巡邏強度的變化無關。

(五)備勤時間

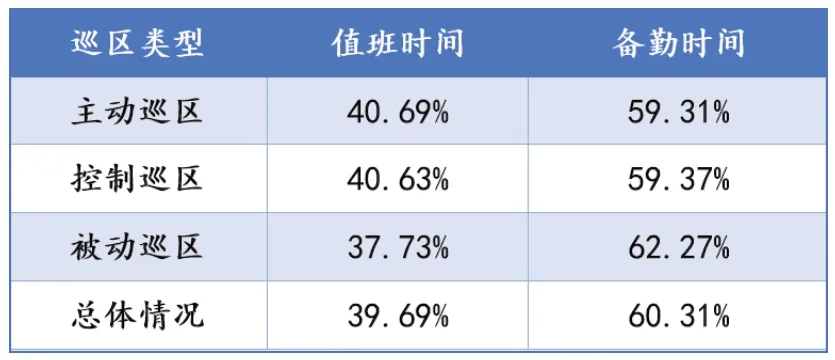

值班與備勤時間比例表

備勤活動時間比例表

經過10周(1230小時)的觀測發現:備勤大致占警察整體工作時長的60%左右,被動巡區略高,但總體差別不大。

具體看來,備勤活動有如下分類:一是定點警務活動,如報告撰寫、等待拖車、監控、交通執法等;二是移動警務活動,如搜索可疑、被盜車輛,可疑人員,糾正交通違章,培訓新警,監控建筑物、住宅等;三是定點非警務活動,如吃飯、休息、看書、煲電話粥、探親訪友、睡覺、觀看電影或體育賽事等;四是移動非警務活動,如開車解悶、辦私事等;五是與現場人員進行警務溝通,如交換犯罪嫌疑人信息、探討案件、申明政策等;六是與現場人員進行非警務溝通,如談論狩獵、汽車、性、假期等話題,開玩笑等;其他活動則包括往返車站、法院、車庫、警局總部,車輛維修等。

從統計數據來看,警察不是每時每刻都在預防與打擊犯罪,而警務活動、非警務活動、現場人際溝通以及其他活動的占比大致相當,均為備勤時間的1/4,總時間的15%左右。在備勤時,主動巡區的警員用于警務活動的時間略長,被動巡區警員則在非警務活動上花費時間更多。增減巡邏強度會令警員有更多時間進行自主活動,從而增加了非警務活動和與現場人員交流的時間。

(六)警方視點

在實驗之初,所有警員均有這樣一個顧慮,那就是降低巡邏強度可能會對犯罪率及居民安全感帶來大的影響。為此,警局專門設計了一套問卷,分發給15個巡區的所有外勤警員、內勤人員以及警察學院學員。

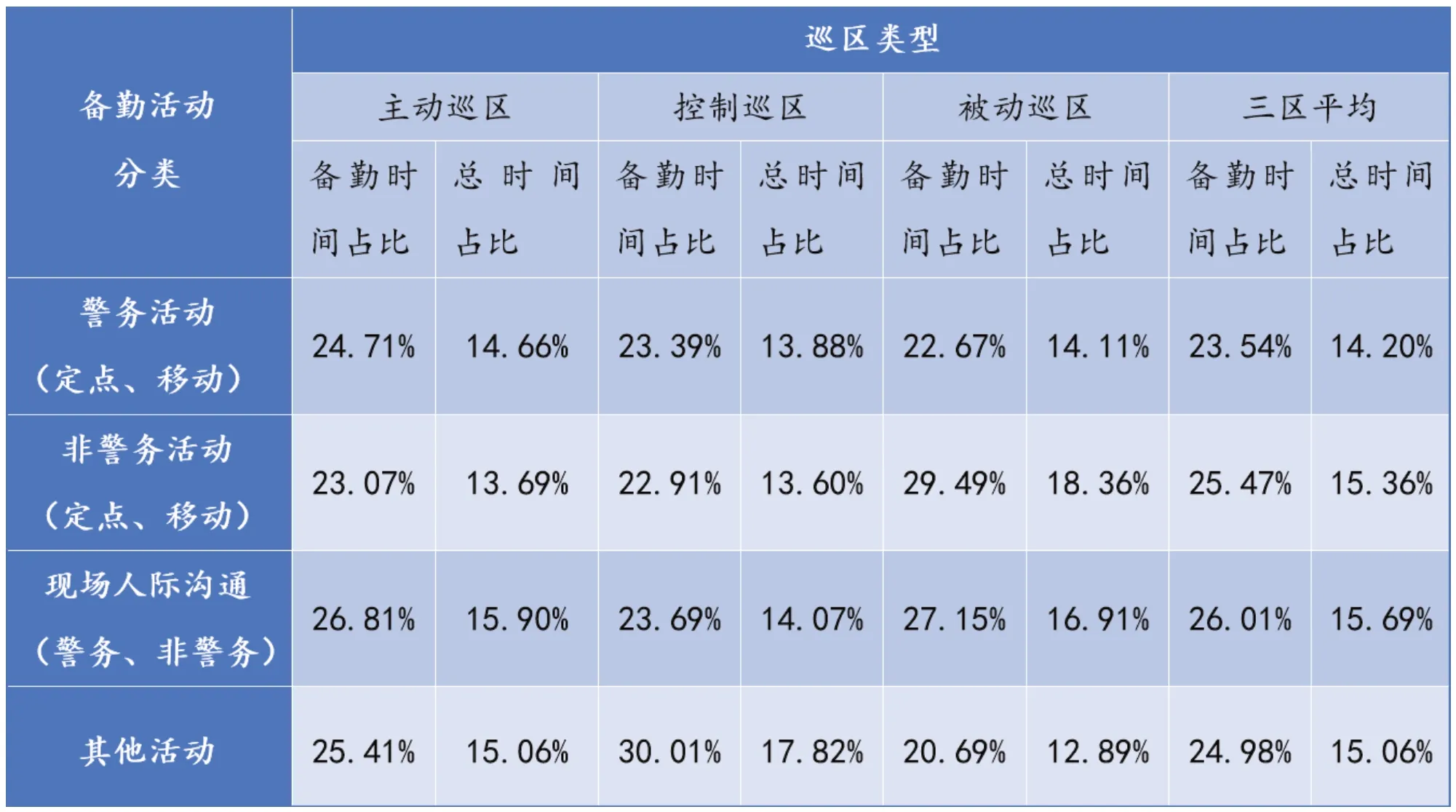

關于“您是否認為預防性巡邏是警察最重要的工作”問題的回答比例

在調查中發現,超過3/4(76.7%)的受訪警員認同預防性巡邏是警察最重要的工作,但該觀點的反對者也大有人在,更有17%人不予置評。

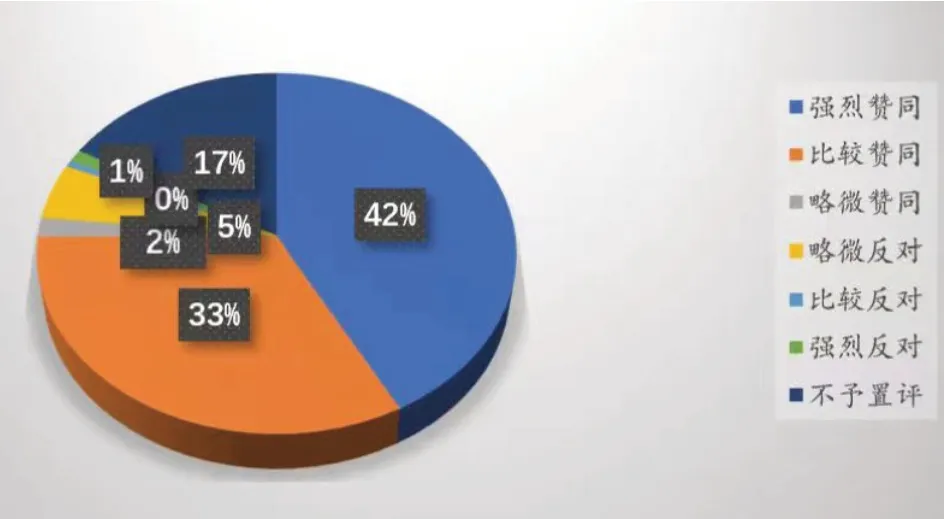

警務工作的應有時間比例

與此同時,大多數受訪警員認為,預防性巡邏、刑事偵查與緊急救援在警務工作中排名前三,而前兩者占比均超過90%。相當多的受訪者認為,警察巡邏發現現行犯罪的概率極低(僅有6.1%的被捕者來自總計1002次巡邏行動),但其仍有助于遏制犯罪,而增強公眾安全感的效果更好。他們表示,警服與警車是一把“雙刃劍”,一方面可以表明警察身份,彰顯執法權威,另一方面,也會影響逮捕成功率。因此,“私車便服”才是提高巡邏效果的“終南捷徑”。

四.總結

堪薩斯城預防性巡邏警務實驗在世界警史上占有十分重要的地位。

首先是在范式上,它擺脫了對官方數據的過度依賴,綜合運用調查與問卷、觀察與訪談、警方平臺等各類數據來源,平息了民眾對于警務調查“自產自銷、自賣自夸、自說自話”的諸多詬病,使其科學性大大提升。

其次是在內容上,它較早地將社情民意,特別是公眾滿意度納入警務調查的視野之中,回應了民眾對警務變革的迫切需求,豐富、完善了警務評價的指標體系。

再次是在模式上,它較早采用了“警局主辦+警察基金會協辦+社會廣泛支持動員”三方聯合的警務調查模式,再造了警務實驗流程,成為后世的標桿與典范。

最后是在價值上,它是對預防性巡邏實際價值的驗證,挑戰了約定俗成的警務理念,激發人們重新審視第三次警務革命在片面追求警用裝備現代化與快速反應機制背后的隱憂,成為第四次警務革命,即社區警務革命的催化劑,為未來的警務發展奠定了堅實基礎。