滑坡碎屑流運(yùn)動(dòng)及堵江堰塞體堆積特性模型試驗(yàn)

王 涓,宋 麗 婧,劉 軼,廖 海 梅

(貴州大學(xué) 土木工程學(xué)院,貴州 貴陽 550025)

0 引 言

由降雨、地震、冰雪融化、火山噴發(fā)等因素觸發(fā)山體崩塌、滑坡、泥石流阻塞河道而形成的天然堆積體稱為堰塞體。堰塞體的物質(zhì)結(jié)構(gòu)往往比較松散,顆粒間的膠結(jié)情況較差,當(dāng)上游庫水位迅速上漲、靜水壓力陡增時(shí),堰塞體極易遭受破壞。堰塞體的形成具有突發(fā)性、高危險(xiǎn)性,而人類活動(dòng)空間范圍的迅速擴(kuò)展也加劇了堰塞體的致災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),致使上下游區(qū)域的人民生命財(cái)產(chǎn)安全及生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定受到嚴(yán)重威脅。其中滑坡碎屑流是形成堰塞體的一種主要物質(zhì)來源,通常具有規(guī)模大、運(yùn)動(dòng)機(jī)制復(fù)雜等特點(diǎn),致使其造成的堰塞體特性至今尚未被完全掌握[1-5]。例如2018年西藏白格村金沙江右岸先后2次發(fā)生滑坡堵江,造成的堰塞湖與潰壩洪水給沿岸居民與生活基礎(chǔ)設(shè)施帶來巨大災(zāi)害[6]。2008年汶川地震,發(fā)生大規(guī)模滑坡并堵塞通口河形成庫容近3億m3的唐家山堰塞湖,對(duì)下游百萬群眾構(gòu)成巨大威脅[7]。

目前針對(duì)滑坡碎屑流形成的堰塞體研究方法主要包括現(xiàn)場(chǎng)勘察、物理模型試驗(yàn)及數(shù)值模擬等。鄧建輝等[6]通過對(duì)白格滑坡現(xiàn)場(chǎng)勘察資料的分析,研究滑坡產(chǎn)生的地質(zhì)環(huán)境、滑坡堆積區(qū)特性和產(chǎn)生誘因等條件,分析總結(jié)了白格滑坡形成機(jī)制與過程。周月等[2]通過開展物理模型試驗(yàn),模擬滑坡運(yùn)動(dòng)過程,對(duì)滑體運(yùn)動(dòng)特性進(jìn)行分析,得出了滑坡運(yùn)動(dòng)過程中沖擊破碎是能量耗散的重要因素。吳建川等[8]和張龍等[9]利用PFC3D軟件模擬了滑坡運(yùn)動(dòng)過程和堵江堆積體形態(tài),并分析了災(zāi)害影響范圍。同時(shí),滑源體物質(zhì)組成、滑坡路徑地形條件對(duì)滑坡碎屑流運(yùn)動(dòng)過程具有重要影響。周公旦等[10]通過泥石流滑坡顆粒物質(zhì)運(yùn)動(dòng)的離散元分析,提出了滑體顆粒分選作用能增強(qiáng)顆粒流動(dòng)性從而影響顆粒運(yùn)動(dòng)的流態(tài)。王玉峰等[11]以謝家店子滑坡地形條件為基礎(chǔ),開展相關(guān)物理模型試驗(yàn)并量化分析了滑坡流態(tài)化過程及堆積特性,發(fā)現(xiàn)滑坡運(yùn)動(dòng)路徑中復(fù)雜地形的分布會(huì)引起碎屑流能量的耗散從而影響碎屑流的運(yùn)動(dòng)距離。此外,滑坡碎屑流在運(yùn)動(dòng)過程中常伴隨碰撞飛濺的現(xiàn)象,其在滑動(dòng)發(fā)生的斜坡甚至對(duì)岸斜坡上都會(huì)發(fā)生,因此會(huì)出現(xiàn)最大壩高在對(duì)岸的情形[12-14]。例如1987年7月在意大利Adda River發(fā)生的大體積滑坡堵江事件,碎屑物在河谷對(duì)岸爬高約300 m[15];2008年汶川地震形成的枷擔(dān)灣堰塞壩,其最大壩高也出現(xiàn)在對(duì)岸;2008年唐家山滑坡強(qiáng)烈碰撞對(duì)岸山體,使堰塞體呈現(xiàn)出邊緣破碎嚴(yán)重、中部較為完整的結(jié)構(gòu)特征[11,16]。

天然滑坡運(yùn)動(dòng)速度快、運(yùn)動(dòng)過程短,目前技術(shù)尚難以捕捉其運(yùn)動(dòng)全過程,而物理模型試驗(yàn)在數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)方面具有較好的可實(shí)現(xiàn)性,因此模型試驗(yàn)是分析滑坡運(yùn)動(dòng)和堰塞體幾何形態(tài)、物質(zhì)組成特征的重要研究手段。國內(nèi)外學(xué)者開展了大量滑坡運(yùn)動(dòng)與堆積體過程的幾何學(xué)、動(dòng)力學(xué)模型試驗(yàn)研究,其中大部分基于碎屑流的運(yùn)動(dòng)機(jī)制,研究顆粒尺寸、滑坡體積等不同因素對(duì)滑體運(yùn)動(dòng)特征和沉積特性的影響。Manzella[17]、Scheidegger[18]、Davies[19]等通過無側(cè)邊約束的斜面進(jìn)行干顆粒流試驗(yàn),并與現(xiàn)實(shí)案例數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,提出了沉積物縱向標(biāo)準(zhǔn)化范圍;ManzellaI[20]、Denlinger[21]等通過分析影響因素與滑體運(yùn)動(dòng)過程、堰塞體堆積特征之間的關(guān)系,建立了與速度相關(guān)的能量耗散模型。郝明輝等[22]通過開展室內(nèi)模型試驗(yàn),研究了碎屑粒徑、滑床粗糙度和挑坎對(duì)滑體運(yùn)動(dòng)特性的影響,但未量化其影響因素對(duì)堆積體幾何特性的影響。葛云峰等[23]通過PIV技術(shù)分析滑體運(yùn)動(dòng)過程,獲得了滑體的速度和位移等運(yùn)動(dòng)參數(shù),闡述了滑體顆粒間存在碰撞及能量傳遞現(xiàn)象。

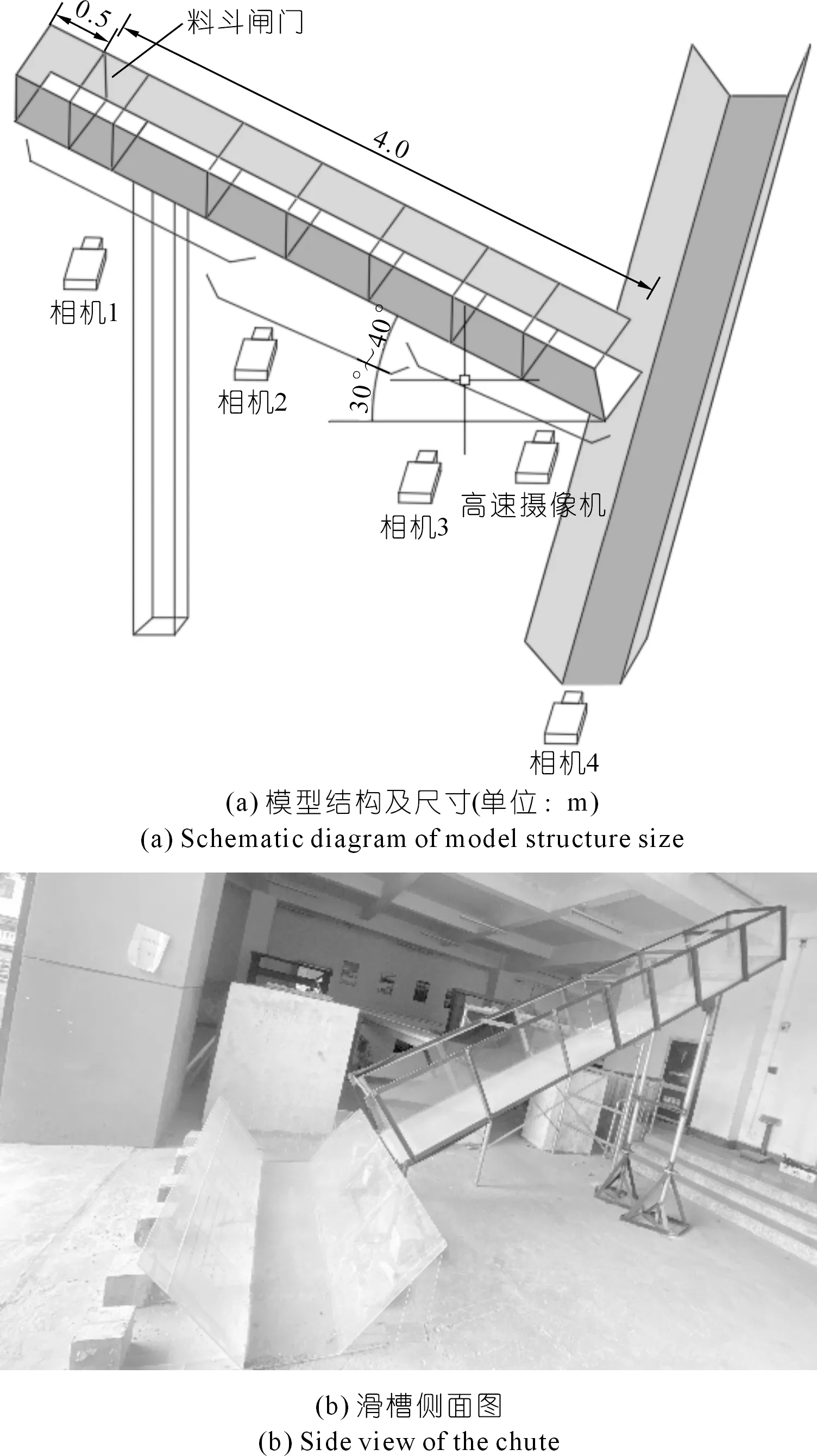

通過物理模型試驗(yàn)研究滑體運(yùn)動(dòng)過程,揭示不同因素對(duì)堆積特性的影響,具有較強(qiáng)的可行性,但現(xiàn)階段研究滑坡堰塞體形成過程的模型試驗(yàn)研究還較少。本文以碎屑物作為滑體,采用室內(nèi)滑槽物理模型試驗(yàn)?zāi)M滑坡碎屑流堵江運(yùn)動(dòng)過程及其堰塞體特性,研究滑坡碎屑流堰塞體的形成過程,分析滑坡體體積、滑體物質(zhì)及滑床坡度對(duì)堰塞體幾何形態(tài)與顆粒分布的影響,并進(jìn)一步定量描述了顆粒粒徑、滑槽坡度和滑體體積對(duì)堰塞體堆積特性的影響。實(shí)驗(yàn)過程中,采用1臺(tái)高速攝像機(jī)(千眼狼高速2F04,最大幀率可達(dá)到4 700)和4臺(tái)攝像機(jī)觀察滑坡-堵江運(yùn)動(dòng)全過程。最后利用卷尺和設(shè)置裝置的參考點(diǎn)獲取堰塞體的關(guān)鍵幾何參數(shù),并通過透明玻璃截取堰塞體3個(gè)橫斷面,進(jìn)而推測(cè)堰塞體內(nèi)部顆粒的分布規(guī)律。

1 試驗(yàn)方法及試驗(yàn)過程

1.1 試驗(yàn)裝置

試驗(yàn)裝置包括模擬滑坡運(yùn)動(dòng)的斜槽和模擬河道的橫槽兩部分,如圖1所示。斜槽為矩形斷面,總長(zhǎng)4.5 m,寬0.5 m,深0.5 m,與地面夾角范圍為30°~60°,在距離頂端0.5 m處設(shè)置了一個(gè)閘門。為方便觀察,滑槽兩側(cè)及底部均采用透明亞克力板材質(zhì),并在兩側(cè)的亞克力板底部標(biāo)志了刻度,精度為1 mm。為近似模擬天然河道形狀,橫槽采用梯形斷面,總長(zhǎng)2 m,下底寬0.36 m,兩側(cè)斜邊長(zhǎng)0.6 m,坡角為50°。為記錄完整的試驗(yàn)在斜槽側(cè)面布置了4臺(tái)錄像機(jī),并采用高速攝像機(jī)獲得滑體在出口的運(yùn)動(dòng)參數(shù)。本次試驗(yàn)沒有考慮水流對(duì)滑體入河堵江過程和堰塞體特性的影響。

圖1 滑坡物理模型裝置Fig.1 Physical modeling test apparatus for landslides

1.2 試驗(yàn)材料及設(shè)計(jì)方案

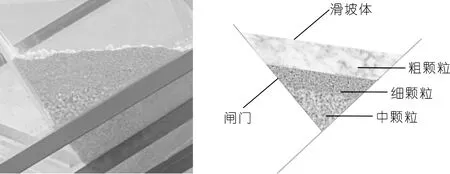

基于滑坡物質(zhì)組成的多樣性,本次試驗(yàn)采用4種不同尺寸顆粒,分別為d=1~2 mm的細(xì)顆粒、d=3~5 mm的中細(xì)顆粒、d=6~9 mm的中顆粒、d=12~15 mm的粗顆粒以及細(xì)顆粒、中顆粒、粗顆粒的混合體,如圖2所示。同時(shí),考慮到部分實(shí)際滑源體存在明顯分層現(xiàn)象,如石柱縣龍井滑坡[24]、三峽庫區(qū)多處出現(xiàn)的大型-特大型滑坡[25],因此設(shè)置了水平分層的層狀滑源體,如圖3所示。其中,中顆粒(d=6~9 mm)在底部,細(xì)顆粒(d=1~2 mm)在中間,粗顆粒(d=12~15 mm)在上部,不同顆粒層間的接觸面較為平整。另外,為了分析滑床坡度對(duì)運(yùn)動(dòng)過程及堆積特性的影響,斜槽坡度設(shè)置了32°及36°兩種情況。本文共開展了24組試驗(yàn),單粒徑16組,分層的多粒徑8組,具體試驗(yàn)方案見表1。

表1 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)Tab.1 Design of experiment schemes

圖2 不同粒徑試驗(yàn)材料Fig.2 Experimental material of different particle sizes

圖3 滑坡體放置圖Fig.3 Landslide placement diagram

試驗(yàn)開始前,將配置好的顆粒鋪設(shè)在斜槽閘門后面,使滑體表面為水平面。接著,在滑槽同一側(cè)面安裝并調(diào)試4臺(tái)錄像機(jī),相機(jī)1觀察區(qū)域?yàn)榛矍岸危鄼C(jī)2觀察區(qū)域?yàn)榛壑卸危鄼C(jī)3觀察區(qū)域?yàn)榛酆蠖危鄼C(jī)4主觀察區(qū)域?yàn)樗鄱危椿w入河堵江階段。另外,利用高速攝像機(jī)捕獲距離斜槽出口30 cm區(qū)域內(nèi)的滑體速度。為了獲得完整、連續(xù)的滑體運(yùn)動(dòng)過程形態(tài)與數(shù)據(jù),相鄰錄像機(jī)之間確保存在有交叉的共同攝像區(qū)域,并在斜槽閘門開啟前已保持開啟狀態(tài)。最后,提起閘門,試驗(yàn)開始,滑體在重力作用下發(fā)生運(yùn)動(dòng),當(dāng)所有顆粒進(jìn)入橫槽后,一組試驗(yàn)結(jié)束然后對(duì)堰塞體的幾何參數(shù)與顆粒分布進(jìn)行量測(cè)。

2 試驗(yàn)結(jié)果分析

2.1 滑體運(yùn)動(dòng)過程分析

滑坡堵江運(yùn)動(dòng)過程可分為斜槽滑動(dòng)階段和入河堆積堵江階段。本文以第4組試驗(yàn)為例介紹單粒徑滑體運(yùn)動(dòng)過程。如圖4(a)所示,當(dāng)滑體位于斜槽前段,觀察到提起閘門后位于滑體底部的顆粒會(huì)率先移動(dòng)并牽引滑體前緣移動(dòng),隨后滑體上部迅速掉落滑下。當(dāng)滑體進(jìn)入斜槽中段時(shí),由于滑槽底部在兩塊亞克力板拼接處形成了起伏微小的滑面,滑坡體通過時(shí)出現(xiàn)了顆粒碰撞飛濺的現(xiàn)象。當(dāng)滑體進(jìn)入后段,速度明顯加快,飛濺現(xiàn)象也更加顯著。

其他各組單粒徑滑體試驗(yàn)的運(yùn)動(dòng)過程現(xiàn)象與第4組相類似,但存在些許不同。如第1組滑體顆粒主要貼著滑槽底部運(yùn)動(dòng),在滑槽中段起伏處以及出口處的飛濺程度較弱,而第2組滑體在這兩處的飛濺高度則更大。分層多粒徑滑體以第22組試驗(yàn)為例說明。其滑體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)與單粒徑滑體相似,顆粒經(jīng)過起伏滑面時(shí)也出現(xiàn)了飛濺、碰撞現(xiàn)象,出口處的飛濺以大顆粒為主,細(xì)顆粒主要沿著滑槽底板運(yùn)動(dòng)。同時(shí),滑體前緣多為粗顆粒,細(xì)顆粒主要分布在滑體后緣,如圖4(b)所示。

圖4 滑坡體運(yùn)動(dòng)過程Fig.4 Movement process of landslide

2.1.1運(yùn)動(dòng)時(shí)間分析

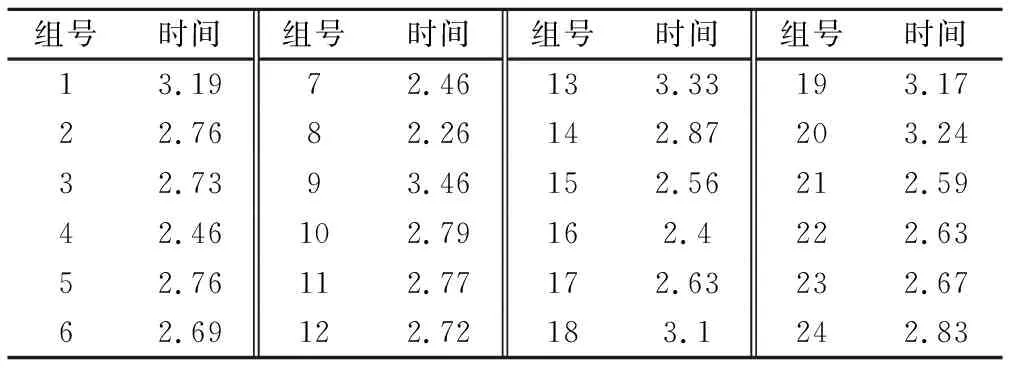

將閘門提起的瞬間定為初始時(shí)刻t=0,滑體完全滑出斜槽出口的時(shí)間視為滑坡結(jié)束時(shí)間,當(dāng)出口處顆粒呈現(xiàn)不連續(xù)狀態(tài)作為滑坡運(yùn)動(dòng)結(jié)束的標(biāo)志。各組滑體的滑坡運(yùn)動(dòng)時(shí)間如表2所列。

表2 非黏性物質(zhì)滑坡運(yùn)動(dòng)時(shí)間統(tǒng)計(jì)Tab.2 Time statistics of non-cohesive material landslide movement s

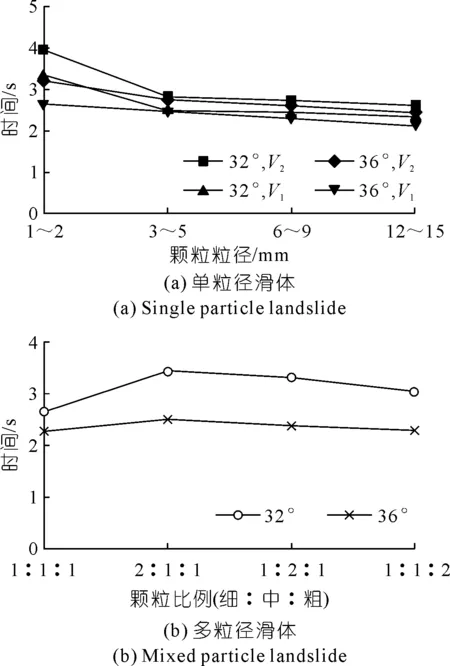

如圖5(a)所示,對(duì)于單粒徑滑體,當(dāng)滑床坡度一定時(shí),滑體運(yùn)動(dòng)時(shí)間隨著粒徑增大而減小。這可能是由于顆粒在運(yùn)動(dòng)過程中,重力勢(shì)能轉(zhuǎn)換為動(dòng)能,同時(shí)顆粒間相互碰撞飛濺產(chǎn)生沖擊使后緣顆粒將能量傳遞給前緣顆粒,而這兩種作用隨著粒徑增大而增強(qiáng)。細(xì)顆粒滑體運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長(zhǎng),很可能是因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)過程中細(xì)顆粒之間、細(xì)顆粒與滑槽底部之間的摩擦力最大,從而導(dǎo)致較大的動(dòng)能損失。當(dāng)坡度發(fā)生改變時(shí),滑體運(yùn)動(dòng)時(shí)間隨坡度增加而減小。這可能是坡度較小時(shí),顆粒間因摩擦作用消耗的動(dòng)能增加,后部物質(zhì)的能量不能有效傳遞到前緣,導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)速度減小。分層多粒徑滑體的運(yùn)動(dòng)時(shí)間如圖5(b)所示,滑體運(yùn)動(dòng)時(shí)間隨著細(xì)顆粒比例增加而增大,隨著坡度增加而減小,原因與單粒徑滑體類似。

圖5 運(yùn)動(dòng)時(shí)間隨顆粒粒徑的變化情況Fig.5 Movement time variation with particle size

2.1.2運(yùn)動(dòng)速度分析

滑體在滑槽前、中、后3段的平均速度為各段運(yùn)動(dòng)距離與運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比。單粒徑滑體的運(yùn)動(dòng)速度如圖6(a)所示,各3段的平均速度均隨粒徑增大而增大,并在位于滑槽后段出口處達(dá)到峰值。分層多粒徑滑體的運(yùn)動(dòng)速度如圖6(b)所示,滑槽各段的速度均隨著大粒徑顆粒比例增加而增大,因此細(xì)顆粒比例最大的滑體速度最小。同時(shí),滑槽前后兩段滑體速度均隨著坡度增大而明顯增加;而在滑槽中段,滑體速度未隨著坡度增大而增大,這可能是因?yàn)榛w經(jīng)過起伏面顆粒滾動(dòng)前進(jìn)時(shí)碰撞作用程度增強(qiáng),耗能過多、速度減小所致。

圖6 平均速度隨顆粒粒徑、顆粒質(zhì)量比及坡度變化情況Fig.6 Average velocity variation with particle size,proportion and slope

另外,采用混合水平正交方法對(duì)單粒徑滑體的運(yùn)動(dòng)速度進(jìn)行敏感性分析(見表3)。運(yùn)用不同因素水平的平均值極差(記為R)來判別影響因素的敏感度大小,極差值大的因素對(duì)速度的影響大,是影響指標(biāo)的主要因素;反之,極差值小的因?qū)λ俣鹊挠绊懶。怯绊懼笜?biāo)的次要因素。

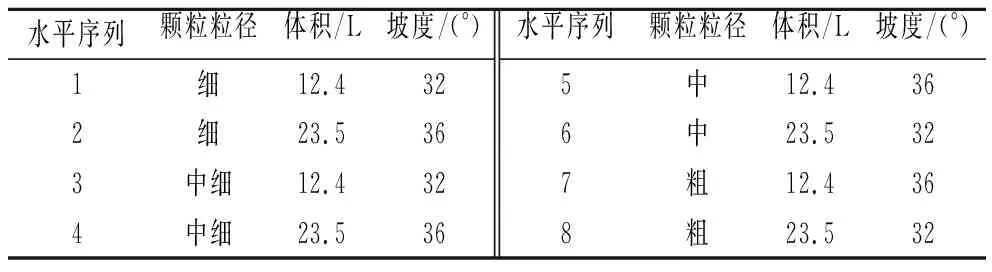

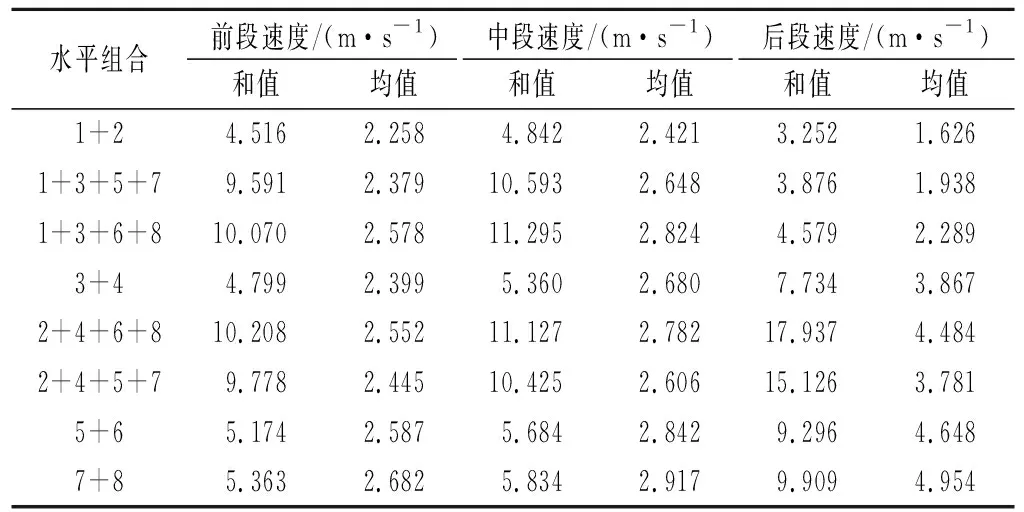

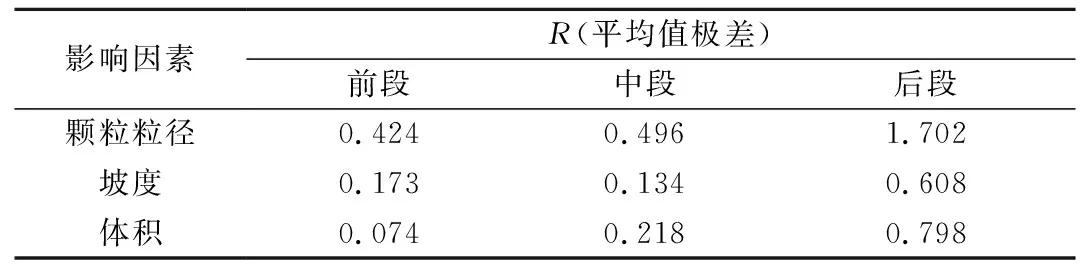

表3 正交分析因素及水平組合Tab.3 Factor and levels of orthogonal analysis

單粒徑滑體極差分析結(jié)果如表4~6所列。結(jié)果顯示,滑體在滑槽前段的速度受顆粒粒徑影響最大,是主要因素,其次是坡度,最小是體積。滑體在滑槽中段及后段速度均受顆粒粒徑影響最大,其次是體積、坡度。在滑槽前段,顆粒粒徑?jīng)Q定著顆粒間相互作用及摩擦作用導(dǎo)致的能量耗散,從而影響滑體速度。此時(shí),滑體的勢(shì)能轉(zhuǎn)換機(jī)制占主導(dǎo)作用,坡度對(duì)滑體速度的影響作用大于體積。在滑槽中后段,顆粒粒徑對(duì)速度的影響與前段相似。此時(shí),大體積下的滑體顆粒碰撞程度增強(qiáng),滑體內(nèi)部能量傳遞機(jī)制起主導(dǎo)作用,所以滑體體積對(duì)速度的影響作用大于坡度。

表4 影響因素各水平速度值Tab.4 The speed values of each level of influencing factors

表5 影響因素各水平速度平均值Tab.5 The average speeds of each level of influencing factors

表6 影響因素平均值極差分析Tab.6 Range analysis on average velocity of the influence factors

2.2 滑坡堰塞體特性分析

2.2.1單一粒徑滑體的堵江堆積特性

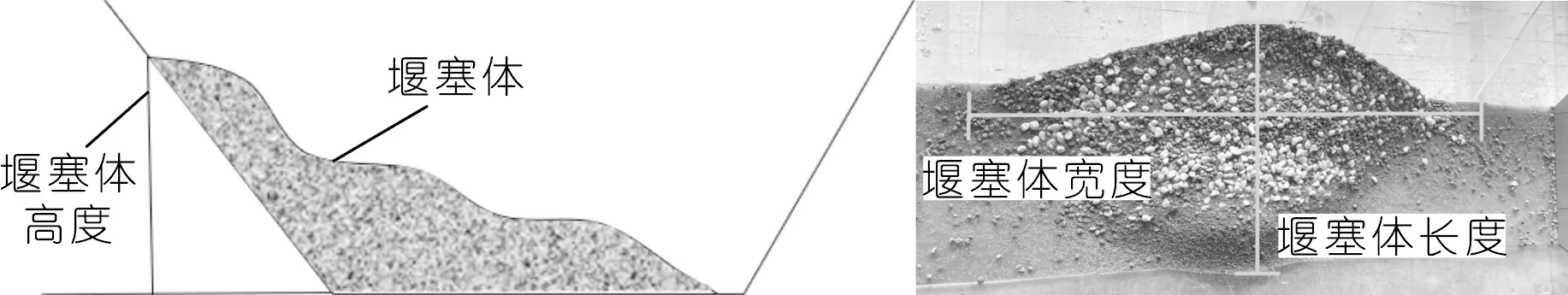

堰塞體長(zhǎng)度L、寬度W及高度H是堰塞體的3個(gè)關(guān)鍵幾何參數(shù)(見圖7),對(duì)壩體穩(wěn)定和潰決洪水大小具有重要影響,本文對(duì)這3個(gè)參數(shù)進(jìn)行重點(diǎn)分析。

圖7 堰塞體尺寸示意Fig.7 Schematic diagram of accumulation body size

試驗(yàn)結(jié)果表明,不同單粒徑滑源體的堰塞體特性有所區(qū)別。從寬度向堆積形態(tài)看,細(xì)顆粒堰塞體擴(kuò)散程度最小(見圖8(a)),其次是中細(xì)顆粒與中顆粒(見圖8(b)、(c)),擴(kuò)散程度最大的是粗顆粒(見圖8(d))。從長(zhǎng)度向堆積形態(tài)看,細(xì)顆粒、中細(xì)顆粒與中顆粒均有凸起,且以細(xì)顆粒最明顯;粗顆粒則出現(xiàn)較順滑的傾斜面。細(xì)顆粒堰塞體最大壩高出現(xiàn)在滑槽一側(cè)(見圖8(a)),其余的出現(xiàn)在對(duì)岸(見圖8(b)、(c)、(d))。可能原因是滑體顆粒之間存在能量傳遞[23],而細(xì)顆粒的速度小、能量傳遞弱,撞擊水槽底部后迅速停止運(yùn)動(dòng),直接在滑槽一側(cè)堆積;其他粒徑滑體的速度較大、能量傳遞較強(qiáng),滑體前緣撞擊水槽底部后發(fā)生回彈并向?qū)Π讹w濺、堆積,其中以粗顆粒滑體最明顯。

圖8 單粒徑物質(zhì)堰塞體Fig.8 Landslide dam of single particle

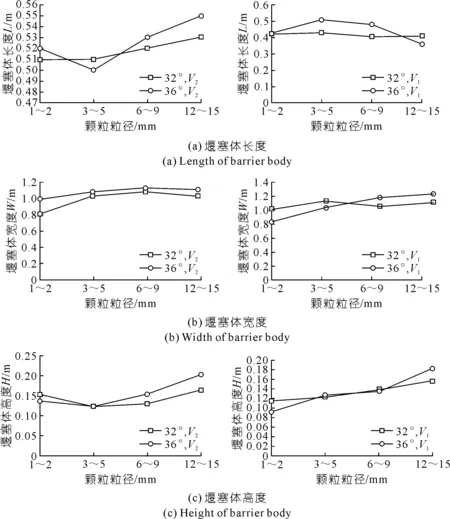

堰塞體幾何尺寸與粒徑、體積、坡度的變化關(guān)系如圖9所示。對(duì)于堰塞體長(zhǎng)度L,其多隨著體積和坡度增大而增大。坡度為32°時(shí),小體積下的堰塞體長(zhǎng)度隨顆粒粒徑變化幅度不大,大體積下的堰塞體長(zhǎng)度隨顆粒粒徑增大而增大;坡度為36°時(shí),小體積下堰塞體長(zhǎng)度呈現(xiàn)出隨顆粒粒徑增大先略微增大后減小的變化規(guī)律,大體積下的變化規(guī)律與之相反(見圖9(a))。這可能是因?yàn)橹屑?xì)顆粒相比細(xì)顆粒在出口處速度提高幅度不大,產(chǎn)生的沖擊力相差不大,致使堰塞體長(zhǎng)度L變化幅度只有輕微減小,而當(dāng)滑體顆粒粒徑增大,其回彈現(xiàn)象增強(qiáng),導(dǎo)致堰塞體高度增加,從而堰塞體寬度也隨之增加。對(duì)于堰塞體寬度W,其會(huì)隨著坡度、體積、粒徑的增大而增大,除細(xì)顆粒及中細(xì)顆粒粒徑情況存在一定偏差(見圖9(b))。這可能是由于細(xì)顆粒及中細(xì)顆粒滑體速度小,獲得的動(dòng)能少,沒有強(qiáng)烈的擴(kuò)散現(xiàn)象。對(duì)于堰塞體高度H,堰塞體高度隨體積增加出現(xiàn)一定增幅。小體積下的堰塞體高度在同坡度下均隨著顆粒粒徑增大而增加,大體積下的堰塞體高度在同坡度下隨著顆粒粒徑增大先減小后增加,且在陡坡下的變化波動(dòng)更明顯(見圖9(c))。

圖9 堰塞體幾何尺寸隨坡度、體積及粒徑的變化情況Fig.9 Variation of the geometric size of the accumulation with the slope,volume and particle size

為了進(jìn)一步研究顆粒粒徑、滑體體積等影響因素與堰塞體幾何特性之間的量化關(guān)系,本文使用邏輯回歸方法進(jìn)行量化分析,其中建立不同參數(shù)之間定量關(guān)系的邏輯回歸函數(shù)公式主要有加法公式和乘法公式。加法公式形式為

(1)

通過對(duì)本試驗(yàn)單粒徑堰塞體幾何尺寸數(shù)據(jù)處理分析,其中以堰塞體幾何尺寸參數(shù)為因變量Yi,以試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案中影響因素為自變量Xi,然后再以最小二乘法建立堰塞體幾何參數(shù)和影響因素之間的模型。

所得模型的擬合程度可通過相關(guān)系數(shù)R2的大小來判斷,R2的表達(dá)式為

(2)

基于試驗(yàn)數(shù)據(jù)選取相關(guān)參數(shù),建立影響因素與單粒徑堰塞體高度擬合模型如下:

Y=0.049+0.001?+0.001V+0.005d

(3)

式中:Y為堰塞體高度預(yù)測(cè)值,?為滑槽坡度,V為滑體體積,d為滑體顆粒粒徑。

由相關(guān)系數(shù)可得,對(duì)堰塞體高度影響作用最大是顆粒粒徑,其次是滑床坡度和滑體體積。此外,通過計(jì)算得出該模型R2=0.718,由于試驗(yàn)中粒徑選擇有一定范圍,代入粒徑數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)因?yàn)榱酱笮∵x擇結(jié)果影響預(yù)測(cè)結(jié)果,產(chǎn)生一定差值,但代入多組數(shù)據(jù)計(jì)算發(fā)現(xiàn)與實(shí)際測(cè)量相差均在0.005以內(nèi),說明該模型有較好的擬合程度。

2.2.2分層多粒徑滑體的堵江堆積特性

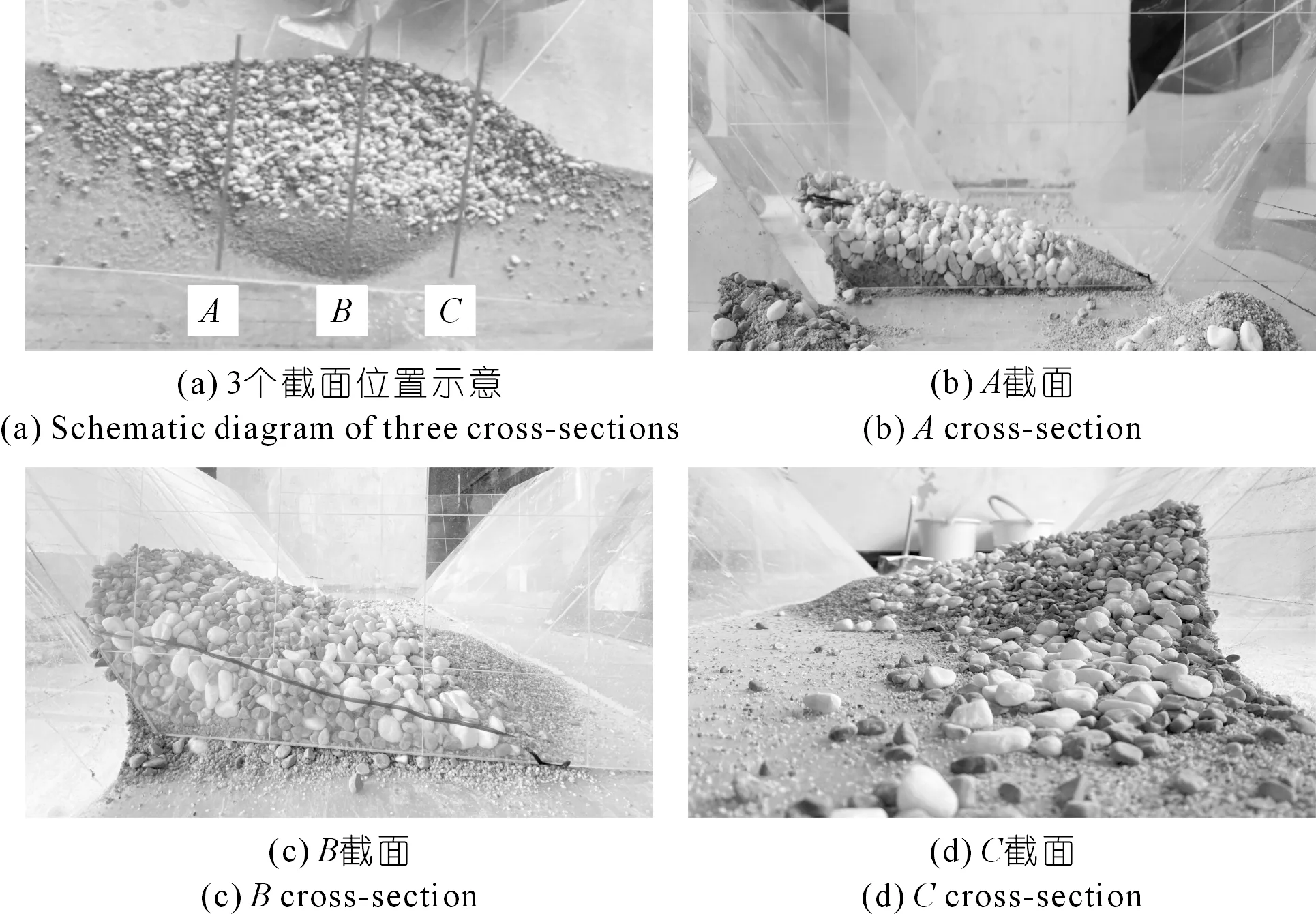

同比例的分層多粒徑滑體的堰塞體特性相似,以第17組試驗(yàn)為例進(jìn)行分析。堰塞體整體形狀呈扇形體,橫向擴(kuò)散程度較低,靠近滑坡側(cè)的部位主要為細(xì)顆粒(見圖10(a))。從平面和3個(gè)不同位置的剖面圖(見圖10)可知,細(xì)顆粒在壩體底部,粗顆粒在表面,表現(xiàn)為反粒序現(xiàn)象。可能的原因是細(xì)顆粒與滑槽底板接觸面積大、流動(dòng)性較差,同時(shí)顆粒間相互的碰撞產(chǎn)生了振蕩篩分作用,使細(xì)顆粒穿過粗顆粒之間的間隙運(yùn)移到滑體中下部。

圖10 混合物堰塞體Fig.10 Landslide dam of mixed particle

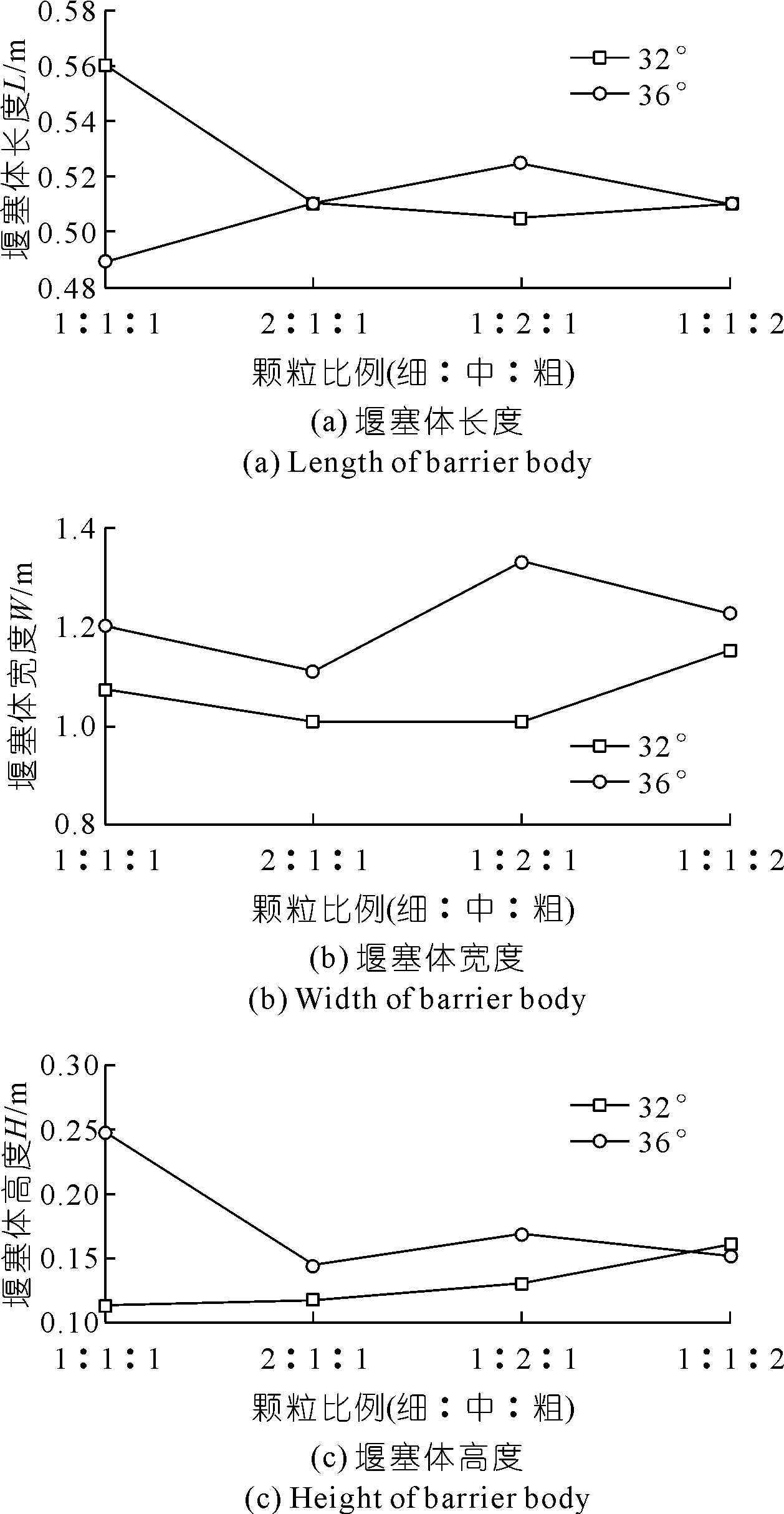

分層多粒徑堰塞體的長(zhǎng)度變化規(guī)律如圖11(a)所示。當(dāng)改變坡度時(shí),堰塞體長(zhǎng)度與坡度無明顯變化規(guī)律。當(dāng)坡度為32°時(shí),堰塞體長(zhǎng)度隨細(xì)顆粒、中顆粒比例增大而減小,隨粗顆粒比例增大而略微增大;當(dāng)坡度為36°時(shí),則呈現(xiàn)出完全相反的趨勢(shì)。這可能是由于細(xì)顆粒比例的增加,滑體動(dòng)能少、沒有強(qiáng)烈的回彈現(xiàn)象導(dǎo)致。堰塞體的寬度變化規(guī)律如圖11(b)所示。隨著滑床坡度增大,不同粒徑比例下的寬度都有不同程度的增加。當(dāng)坡度為32°時(shí),寬度隨細(xì)顆粒及中顆粒比例增大而減少,隨粗顆粒比例增大而增大;當(dāng)坡度為36°時(shí),寬度隨細(xì)顆粒及粗顆粒比例增大而減小,隨中顆粒比例增大而增大。這可能是由于粗顆粒速度最大,其運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短,顆粒間相互碰撞導(dǎo)致后緣顆粒可以有效傳遞動(dòng)能給前緣,對(duì)水槽形成更大沖擊力,寬度向擴(kuò)散程度更強(qiáng)烈所致。堰塞體的高度變化規(guī)律如圖11(c)所示。坡度為32°時(shí),堰塞體高度隨各粒徑顆粒比例的增加而增大;坡度為36°時(shí),堰塞體高度則隨細(xì)顆粒及粗顆粒的比例增大而減小,隨中顆粒比例增大而增大。堰塞體高度與坡度正相關(guān)。

圖11 堰塞體幾何尺寸隨坡度和粒徑的變化情況Fig.11 Variation of the geometric size of the accumulation with the slope and particle size

3 討 論

本文研究了顆粒粒徑、滑體體積、顆粒比例及坡度這幾種因素對(duì)于滑坡體堆積過程及堆積特性的影響。在單粒徑顆粒試驗(yàn)中,隨著粒徑增大,滑體顆粒撞擊水槽底部產(chǎn)生的回彈現(xiàn)象增強(qiáng),從而影響了堰塞體寬度方向的擴(kuò)散。而分層多粒徑堰塞體則出現(xiàn)明顯的反粒序現(xiàn)象,其幾何尺寸變化規(guī)律與不同粒徑顆粒比例變化相關(guān),具體表現(xiàn)為堰塞體寬度和高度都與細(xì)顆粒及粗顆粒相關(guān)聯(lián),堰塞體長(zhǎng)度則與各粒徑顆粒均相關(guān),其中規(guī)律還需繼續(xù)探討。通過對(duì)高速攝像機(jī)在滑體運(yùn)動(dòng)過程拍攝的照片分析,發(fā)現(xiàn)后緣滑體會(huì)通過顆粒間碰撞的方式將能量傳遞給前緣滑體,從而增大前緣滑體的速度,這與葛云峰等[23]研究滑坡運(yùn)動(dòng)過程中的能量傳遞機(jī)制得出的結(jié)論相同。此外,本文多粒徑的反粒序現(xiàn)象與王玉峰等[26]研究汶川地震產(chǎn)生的眾多典型滑坡碎屑流案例得出的現(xiàn)象一致。

由于試驗(yàn)場(chǎng)地限制未能準(zhǔn)確模擬實(shí)際地質(zhì)環(huán)境,如本文滑槽底部平滑、無明顯起伏、其坡度變化范圍小;滑源體類型考慮單一,僅考慮碎屑物作為滑體來源,未考慮塊體、黏性物質(zhì)等其他材料,因此滑體滑動(dòng)過程中的碰撞、破碎、篩分等現(xiàn)象未能在本試驗(yàn)中得到較好呈現(xiàn);本試驗(yàn)沒有考慮試驗(yàn)裝置的尺寸效應(yīng),后續(xù)可通過開展不同尺度的模型試驗(yàn)進(jìn)行探究。上述幾個(gè)方面均對(duì)滑體速度、運(yùn)動(dòng)形態(tài)、堆積體特性等具有重要影響,需進(jìn)一步完善,此外,本文分層多粒徑試驗(yàn)數(shù)據(jù)較少,未能揭示影響因素與堆積體參數(shù)間的量化關(guān)系,后續(xù)也應(yīng)在這方面加強(qiáng)研究,為更好預(yù)測(cè)堰塞體幾何尺寸提供依據(jù)。

4 結(jié) 論

(1) 粒徑組成、滑體體積及滑床坡度是影響滑體運(yùn)動(dòng)時(shí)間及速度的重要因素。滑體運(yùn)動(dòng)時(shí)間隨著滑床坡度變陡、顆粒粒徑增大而變短,隨著滑體體積增加而變長(zhǎng)。針對(duì)單粒徑滑體,滑槽前段的運(yùn)動(dòng)速度影響因素重要性排為粒徑、坡度、體積,中、后段為粒徑、體積、坡度;針對(duì)分層多粒徑滑體,前、后段滑槽的滑體運(yùn)動(dòng)速度主要受坡度影響,且隨著坡度增大而增大,而中段的速度與坡度無明顯規(guī)律。

(2) 單粒徑堰塞體寬度及堰塞體長(zhǎng)度在不同坡度下分別隨滑體體積、顆粒粒徑的增大而增大,且均對(duì)陡坡更敏感;堰塞體高度與影響因素關(guān)系的量化分析結(jié)果表明,影響程度最大的是顆粒粒徑,然后是滑槽坡度和滑體體積。

(3)分層多粒徑堰塞體的寬度和高度均隨著坡度增大而增大,而長(zhǎng)度與坡度無明顯線性關(guān)系。同時(shí),分層多粒徑堰塞體存在明顯的反粒序現(xiàn)象。