大蓮湖生態系統Ecopath模型構建及特征分析

林 鵬

(上海勘測設計研究院有限公司,上海 200126)

1 引言

大蓮湖位于上海市青浦區西部,是連接淀山湖和太浦河的重要水道,也是上海重要的淡水魚類養殖基地。為了保護大蓮湖水生態環境,眾多學者對大蓮湖動植物、水環境等方面開展了研究。朱浩等[1]在2018年1~5月份對大蓮湖濕地修復區的浮游植物群落結構進行調查研究,共鑒定出28種浮游植物,隸屬5門25屬。劉興國等[2]根據2009年7~10月份采樣結果,采用浮游動物、底棲動物污染生物學指數方法分析大蓮湖水源地不同區域的污染狀況,運用成分分析法綜合分析大蓮湖水源地的污染特點。岳峰等[3]于2009年4~5月份共3個時間段對大蓮湖的魚類群落特征及其多樣性組成進行了調查,共收集魚類樣本24061尾,隸屬11科17屬22種。吳迪等[4]從2008~2010年跟蹤調查了土地利用方式、鳥類群落、兩棲爬行類、水質等多類指標來對上海青浦大蓮湖濕地修復示范工程進行評估,共發現11種鳥類,兩棲爬行類6科12種。此外,還有較多學者在水質分析評價[5~8]、浮游動植物[9~11]、魚類[12]、鳥類[13]、沉積物[14]等方面進行了相關研究。

近年來大蓮湖每年投入大量的翹嘴紅鲌、蒙古紅鲌等魚類魚苗,漁業資源開發強度不斷增大,但目前對湖泊生態系統的研究尚不足,難以支撐大蓮湖生態系統保護和漁業開發需求。本文基于大蓮湖生態系統調查結果構建了大蓮湖生態系統的Ecopath模型,研究大蓮湖生態系統特征,為大蓮湖漁業養殖和生態系統保護提供依據。

2 材料與方法

2.1 研究材料

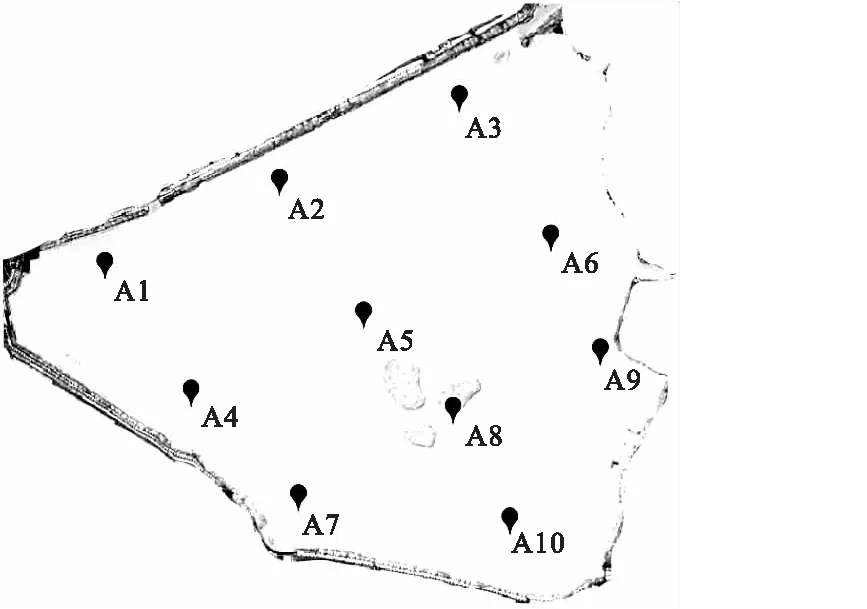

于2022年8月對大蓮湖生態系統進行采樣調查,共設置10處采樣點,采樣點見圖1。魚類采用流刺網(100 m×2 m)和地籠(10 m×31 cm×25 cm)進行采樣和統計,底棲動物取湖底1/16 m2面積進行采樣和統計。浮游動植物分別統計生物量密度(mg/L),再根據平均水深換算得到生物量。

圖1 大蓮湖采樣點分布

根據調查結果,大蓮湖生態系統包括翹嘴紅鲌、蒙古紅鲌等魚類共23種,包括大沼螺、河蜆、絨鋏長足搖蚊等底棲動物共16種,萼花臂尾輪蟲、裂足臂尾輪蟲、廣布近鄰水蚤等浮游動物共30種,彎曲柵藻、頂錐十字藻、小空星藻等藻類共30種。

2.2 模型構建

2.2.1 功能組設置

2.2.2 基本參數設置

(1)生物量B。 首先計算每個采樣點各功能組的生物量,然后取平均值得到全湖生物量。

碎屑的生物量參考經驗公式計算[15]:

lgD=-2.41+0.954lgPP+0.8631lgE

其中D是碎屑生物量(gC/m2),PP是年平均初級生產力((gC/m2a)),E是真光層平均深度(m)。年平均初級生產力和真光層深度取值參考元蕩湖的研究成果[16]。

(2)P/B和Q/B。 魚類的P/B和Q/B的取值結合fishbase.org和相關文獻,浮游動物、底棲動物的P/B和Q/B取值及浮游植物P/B的取值主要參考相關文獻[17~19]。

(3)DCs。 功能組的飲食結構DCs參考相關文獻[17~19]。對于文獻中難以查找到P/B和Q/B取值的功能組,通過查詢其生活習性,結合生態系統調查結果的生物種類和數量,估計其飲食結構,并在模型調試時進行調整。

(4)Landings。 魚類上岸量通過走訪調查進行估算。

2.2.3 模型調試

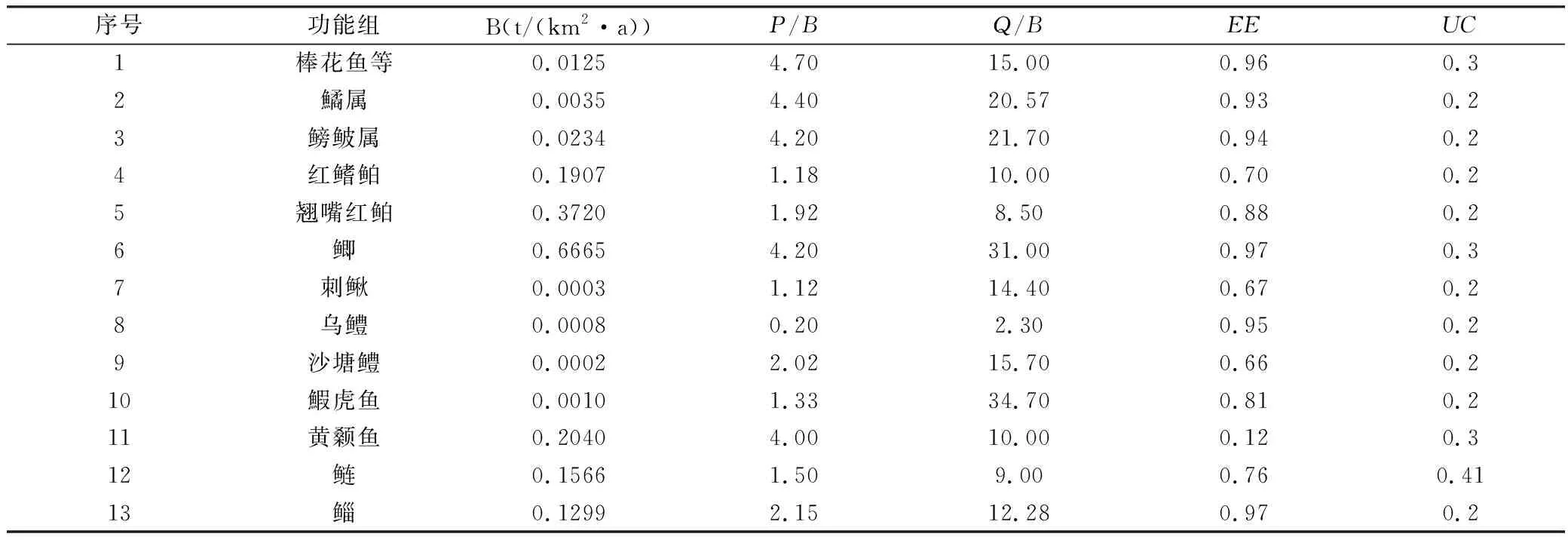

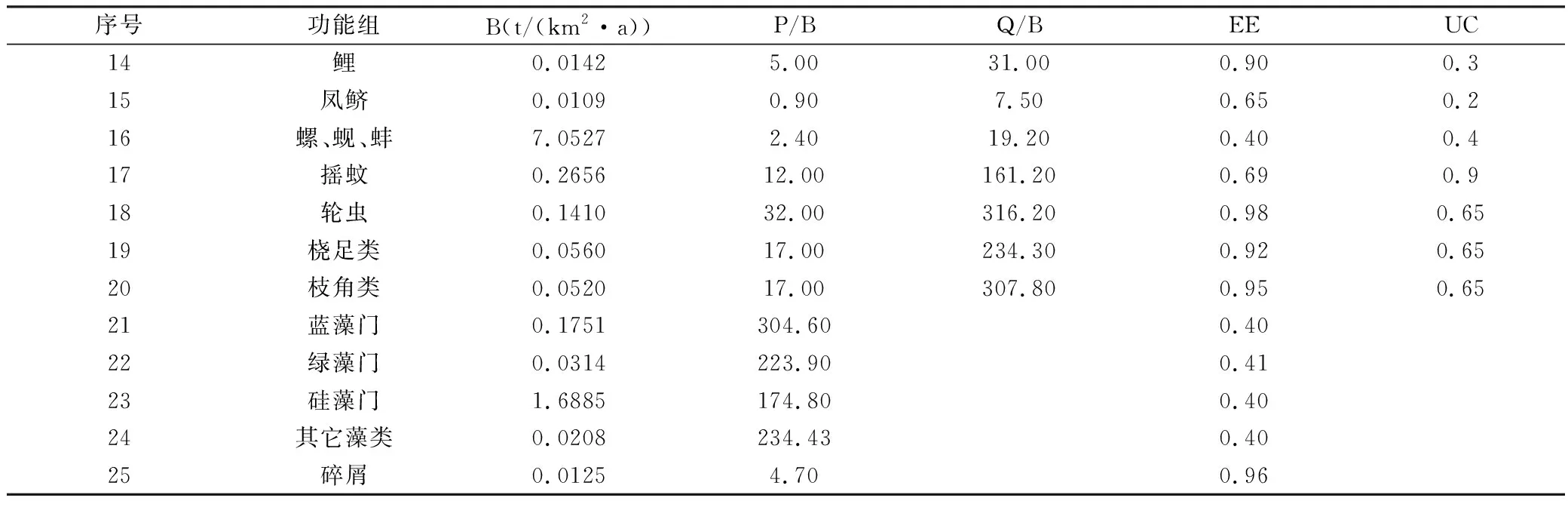

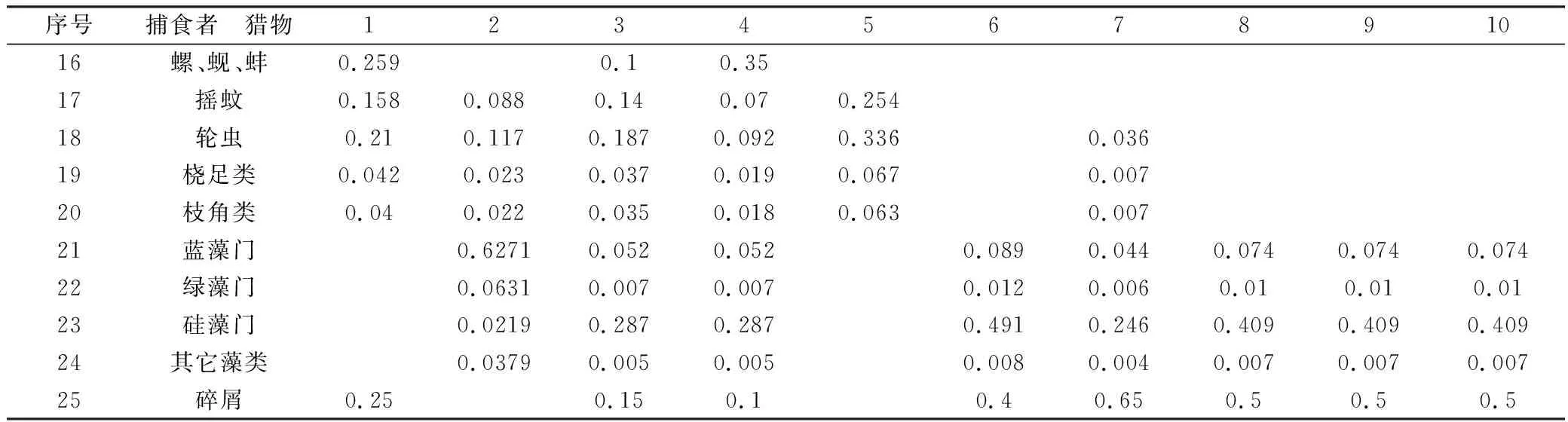

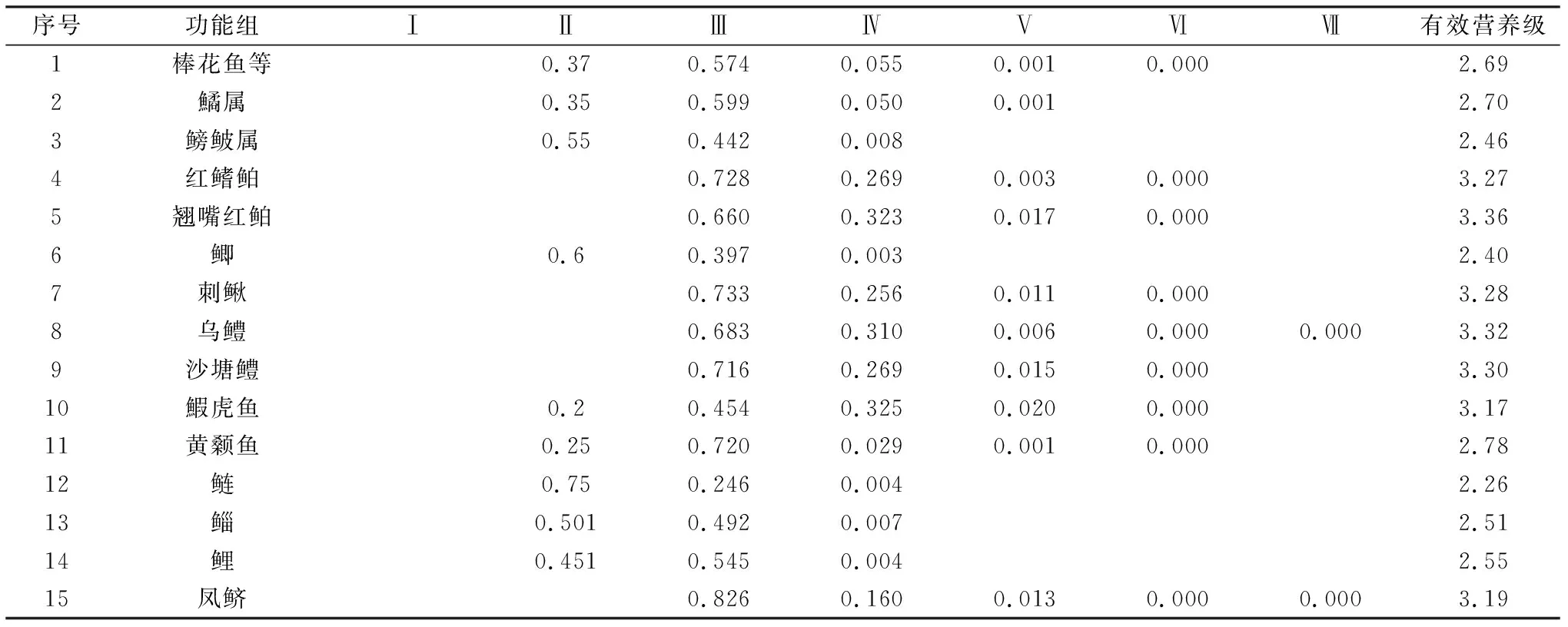

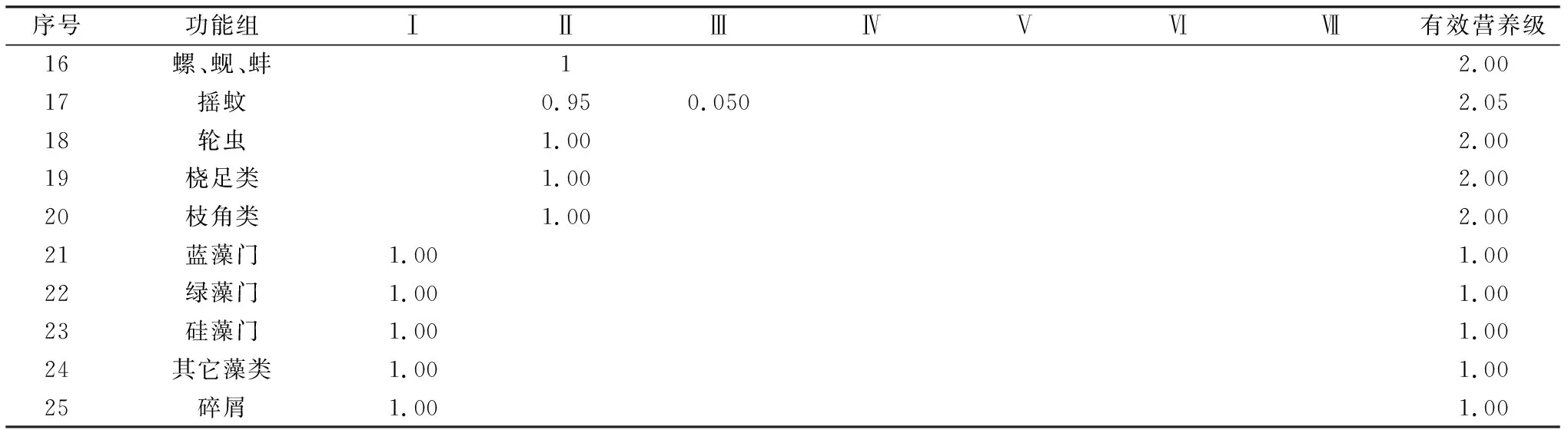

Ecopath模型建立在質量平衡的基礎上,所以每個功能組的物質和能量流動必須平衡。通過模型調試使得每個功能組0 表1 大蓮湖生態系統Ecopath模型基本參數 續表1 表2 大蓮湖生態系統飲食結構矩陣(一) 表3 大蓮湖生態系統飲食結構矩陣(二) 續表3 大蓮湖生態系統食物網結構見圖2。從圖中可以看出,大蓮湖生態系統生物種類較多,營養流動復雜。營養流動可以總結為2條主要途徑:一是藻類、碎屑-浮游動物、底棲動物-雜食性魚類-肉食性魚類,二是藻類、碎屑-雜食性魚類-肉食性魚類。 圖2 大蓮湖生態系統食物網結構 模型給出了7個營養級,但第Ⅵ、第Ⅶ營養級的生物量、生產量都很低,可以忽略不計。第Ⅰ級營養級主要是藻類和碎屑。第Ⅱ級營養級為浮游動物、底棲動物、草食性和雜食性魚類。第Ⅲ營養級主要是翹嘴紅鲌、紅鰭鲌等肉食性魚類。生態系統中營養級最高的功能組為翹嘴紅鲌,有效營養級3.36, 其攝取的食物處于第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ營養級的比例分別為 66%、32%、2%(表4)。 表4 大蓮湖生態系統食物網結構 續表4 營養級的流量是指單位時間內流經某個營養級的物質的量[20],一般使用Lindeman椎型圖表示(圖3)。初級生產者進入碎屑的的流量為215.2 t/(km2·a),被攝食的量為145.2 t/(km2·a)。從第Ⅱ至第Ⅴ營養級的傳輸效率分別為:4.26%、11.7%、13.4%和15.0%,其中來自初級生產者流到第Ⅱ至第Ⅴ營養級的轉換效率分別為4.3%、11.92%、13.45和15.12%,來自碎屑流到第Ⅱ至第Ⅴ營養級的轉換效率分別為4.21%、11.5%、13.23%和14.9%,系統的總能量轉換效率為8.74%(表5)。 表5 大蓮湖各營養級能量轉換效率 圖3 大蓮湖生態系統Lindeman椎型 EWE模型中,MTI(MixedImpactTrophic)模塊被用于研究各個功能組之間的營養關系。大蓮湖混合營養作用見圖4。烏鱧對所有功能組都沒有表現出正面或負面影響。藻類對大多數浮游動物、底棲動物、魚類表現出正向影響。浮游動物對藻類表現出明顯的負面影響,對大多數魚類表現出正面影響。軟體動物螺、蜆、蚌對大多數功能組表現出明顯的負面影響。肉食性魚類翹嘴紅鲌、紅鰭鲌對大多數魚類表現出負面影響。 圖4 大蓮湖生態系統MTI分析 大蓮湖生態系統總體特征如表6所示。表征模型可靠性的參數Pedigee指數值為0.43,能夠滿足精度要求。 表6 大蓮湖生態系統總體特征指標 系統總流量(T)為1146.86 t/(km2·a),其中系統總消耗量(TQ)為419.51 t/(km2·a),占系統總流量的36.58%;總呼吸(TR)消耗為166.92 t/(km2·a),占系統總流量的10.19%;流向碎屑總量(TDE)為366.95 t/(km2·a),占系統總流量的32.00%;總輸出為193.48 t/(km2·a)占系統總流量的16.87%。可見,系統總消耗量為系統總流量的最大組成部分。 大蓮湖生態系統總初級生產量/總呼吸量(TPP/TR)為2.16,說明大蓮湖生態系統尚未成熟。連接指數(CI)和系統雜食性指數(SOI)分別為0.33和0.13,系統雜食性指數較小,說明該生態系統各功能組之間的聯系不強,系統不夠穩定。大蓮湖生態系統的Finn's 循環指數(FCI)和Finn's循環平均能流路徑長度(FCL)分別為14.17% 和3.18,表明大蓮湖能量再循環利用率不高,平均路徑長度較短。 總體看來,大蓮湖湖泊面積小,高強度養殖翹嘴紅鲌、蒙古紅鲌使得一些雜食性小魚數量極少,大多數魚類EE已接近1,湖泊生態系統較脆弱。藻類的EE為0.40,且營養級傳遞效率低,同時總初級生產力/總生物量(TPP/TB)較高,說明生態系統初級生產力尚未被充分利用。因此,建議適當控制大蓮湖翹嘴紅鲌、蒙古紅鲌等肉食性魚類養殖強度,并持續關注其他魚類生物量的情況,以維護大蓮湖湖泊生態系統的穩定。

3 結果與分析

3.1 生態系統食物網結構

3.2 能量轉換效率分析

3.3 混合營養作用

3.4 生態系統的總體特征

4 結論