巷道圍巖松動圈測試技術現狀及發展趨勢研究

王 旭,李小萌

(河北工程大學 礦業與測繪工程學院,河北 邯鄲 056000)

0 引 言

改革開放以來,隨著國民經濟規模急劇擴大,各行業對礦產資源的需求量不斷上升,對礦產資源的開發也隨之向深部發展,我國的開采深度每年以8~20 m的速度延伸,目前平均采深已達700 m[1]。開挖巷道會對其周圍巖體產生破壞,圍巖破壞特征一直是地下空間開挖以及圍巖控制非常重要的研究內容[2]。在開挖巷道的過程中,會擾動原巖應力,巷道徑向應力逐漸消失,切向應力增加,應力方向由三向變成了近似兩向,在內部應力重新分配的過程中,當內部應力值超過了巷道圍巖強度就會損傷巷道附近的原巖塊,這種損傷從巷道周邊逐漸向深部擴展,從而產生了1條破碎帶,這個破碎帶就叫做松動圈。對松動圈的研究從最開始的理論分析,到通過儀器進行現場實測,到相似模擬材料實驗,再發展到通過計算機軟件進行數值模擬,對影響松動圈范圍的因素進行分析。測試松動圈范圍技術的更新很大程度上既提高了測試精度與效率,又節約了測試成本,為后續優化巷道支護方案提供了依據。由于松動圈存在于圍巖內部,不能直接觀測,需要一定的技術手段,且確定松動圈范圍對分析圍巖穩定性,指導開巷布置具有重要意義,所以如何確定松動圈范圍成為工程技術人員非常關心的一個問題,對目前現行的測試手段進行分析和探討十分必要[3]。

1 巷道圍巖松動圈理論的提出

國外學者最早開始對巖石進行了系統的研究。1926年,俄國普羅托齊雅科夫提出的自然平衡拱學說認為硐室開挖后,位于硐室頂部的圍巖逐漸崩落,崩落部位以上的巖體與硐室兩側的圍巖形成新的平衡,硐室的輪廓呈拱形,這是對圍巖松動破壞最早的認識;1946年,太沙基提出的楔形拱體理論,認為開挖的硐室兩側將形成楔形拱體;隨后拉巴斯提出了松動裂隙學理論,該理論認為松動裂隙區為兩端大小不相同的卵狀橢圓形體,其形狀與開挖時間、深度以及圍巖強度無關;魯賓涅特在松動裂隙學理論的基礎上提出了彈塑性介質學理論,該理論認為松動裂隙區的形狀是中間細兩頭粗的啞鈴型,以上這些理論因為缺乏實驗分析和實際的工程數據,所以無法確定圍巖松動圈的存在,但為松動圈的提出提供了理論基礎[4]。直到1979年,中國礦業大學教授董方庭[5]等人通過對開挖巷道圍巖的應力狀態進行分析,證明了圍巖松動圈的存在,從而正式提出了松動圈理論。隨后進行了相似模擬實驗,將工程實測數據,理論分析與模擬數據相結合,提出了松動圈支護理論,該理論在國內巷道中應用頗為廣泛。

2 巷道松動圈測試技術發展現狀

2.1 現場實測技術

2.1.1 超聲波法[6]測試圍巖松動圈

超聲波在不同的巖體中有不同的傳播規律,在質地均勻的巖體中信號衰減少,傳播速度快,而破碎的巖體由于其內裂隙較多,質地不均勻,因此在此類巖體中信號衰減快,傳播速度慢,根據超聲波的傳播速度預測圍巖破壞的情況,通過計算可以得到巷道圍巖的松動圈范圍。

超聲波法的優點是測試技術穩定可靠,儀器價格較低,可多次循環利用。缺點是在實際操作過程中需要頻繁通風和連接水管,任務量較大。因為水是超聲波探頭和孔壁的耦合劑,所以對水流量、水壓和水質要求較高。不適合在軟巖層或含煤巖層中使用。測試耗時較長,一個煤礦的測試時間需要一周左右。

2.1.2 地質雷達法[7-8]測試圍巖松動圈

該方法是利用能發射一定頻率的電磁波儀器的反射波來構成剖面,根據反射波的振動頻率、振動幅度和形狀特點即可推斷目標體的結構,明確其方位、巖性與形狀。依據高頻電磁波在介質中的時間、傳播速度和發射天線與接受天線的距離可求出松動圈范圍。

地質雷達測試法的優點是在松動圈測量過程中不會對圍巖產生破壞,是一種無損探測技術,而且測量精度、效率高,設備攜帶方便,現場即可得到裂隙位置圖,計算出松動圈范圍。缺點是儀器價格高昂。

2.1.3 鉆孔攝像法[9]測試圍巖松動圈

鉆孔攝像法就是在巷道的幫部、頂部、底板部打鉆孔,將連有電纜的攝像探頭放入鉆孔內,通過監控視頻直接觀察孔壁、孔底的情況。通過視頻回放或用軟件對圖像進行處理分析,判斷圍巖裂隙發育程度,確定松動圈范圍。

鉆孔攝像法的優點是測試時可以偵測到難以發現的裂隙,對各種裂隙的分析比較準確,探測所需時間也較短。缺點是儀器成本昂貴。

2.1.4 多點位移計法[10]測試圍巖松動圈

多點位移計法是在沿巷道縱深一些預先開鑿的測點內安裝多點位移計,記錄測點累積變形量隨測點深度增加的變化趨勢,確定松動圈的范圍。在實際的施工過程中,沿巷道縱深每隔一段距離鉆一個孔,將多點位移計放入孔內,通過安裝在不同位置的多點位移計可以測出不同測點的位移量,每天記錄一次,并將這些點的位移-時間關系繪制在圖紙上,從而得出不同層次的巖體位移與時間的變化量,松動圈的范圍可根據不同縱深測點位移變化量得出。由于監測點布置稀疏,這種方法測試誤差很大,所以通常作為其他測試方法的佐證。可通過增加監測點數量,例如使測點間距縮短,提高精度。

多點位移計測試方法的優點是可以實時監測位移變化。缺點是需要大量鉆孔布置測點,耗費時間較長,數據精度差,儀器不可重復利用,測試費用較高。

2.1.5 地震波法[11]測試圍巖松動圈

該方法是依據地震波在作用于不同性質的巖石傳播時,傳播速度不相同,從而能用儀器接收到的探測圍巖縱波的波速差異來確定松動范圍[12]。其波速測試原理是直接使用總波傳播時的擬合直線,進行巖層速度比較、確定。再通過不同直線斜率得到各破裂區域速度曲線圖,利用各介質波速差別和分布特點,根據巖性狀態變化規律,在破裂區域的各孔波速分布上,做出圍巖松動圈的界定。

地震波法的優點是測試快速,適用范圍廣、數據準確。缺點是儀器價格高昂,探頭安裝較困難。目前國內礦井隧道上應用較少。

2.1.6 電阻率法[13]測試圍巖松動圈

該方法以巖體體積與電阻率二者之間的關系為基礎。巖體通過其孔隙、裂隙的水和水中離子導電,因此,巖體含水量以及水中離子含量可改變巖體的電阻率。在實際操作中,用電極排列裝置為巖層通電,通過測量電流和電壓大小可計算出巖石電阻率,改變正負兩極的距離可得到不同大小巖石的電阻率,從而繪制出松動圈范圍。

電阻率法的優點是測點布置方便、測試范圍大、方法簡單、快捷、經濟,是一種無損的檢測技術,在巷道內不同位置同時布置幾組電極分段監測,還可以長期定時監測。缺點是對儀器的精度和電極布置技術要求較高。

2.1.7 滲透法[14]測試圍巖松動圈

當巖體破碎程度較大,有較多裂隙時,其滲透性便會增強。滲透效果越強,松動范圍越大,這樣找出滲透效果較強的地方,就能測量出圍巖松動圈的范圍。實際操作中,在巷道中鉆孔,將儀器探頭放入孔中,分別堵住兩頭,向兩頭中間注水,同時記錄水進入巖體的量。當進水量增加時,表明巖體滲透性較強,也表明圍巖中裂隙較多,稱該區域為破碎帶。通過測出滲透率隨深度的變化,可以得到松動圈的外邊界點,再連接各個鉆孔的邊界點就得到圍巖松動范圍。該方法的優點是原理簡單,可以直接測量松動圈范圍,得出的數據準確。缺點是不適合在軟巖和遇水膨脹的巖層中測量,因為測試困難,任務量大,得出的數據誤差大。

2.1.8 放射法[15]測試圍巖松動圈

放射法通過測量巖石破裂前后所釋放的放射性元素含量的多少來計算松動圈的范圍。如果巖石破裂了,檢測到的放射性元素含量會發生改變,并通過儀器顯示圖像反映出來。

這種方法可適用于多種巖體,不需要耦合劑,操作簡單易行。缺點是雖然儀器可以使放射性元素對人體的傷害降到最低,但由于人在觀念上很難接受放射性元素的有害性,所以使用有局限性。

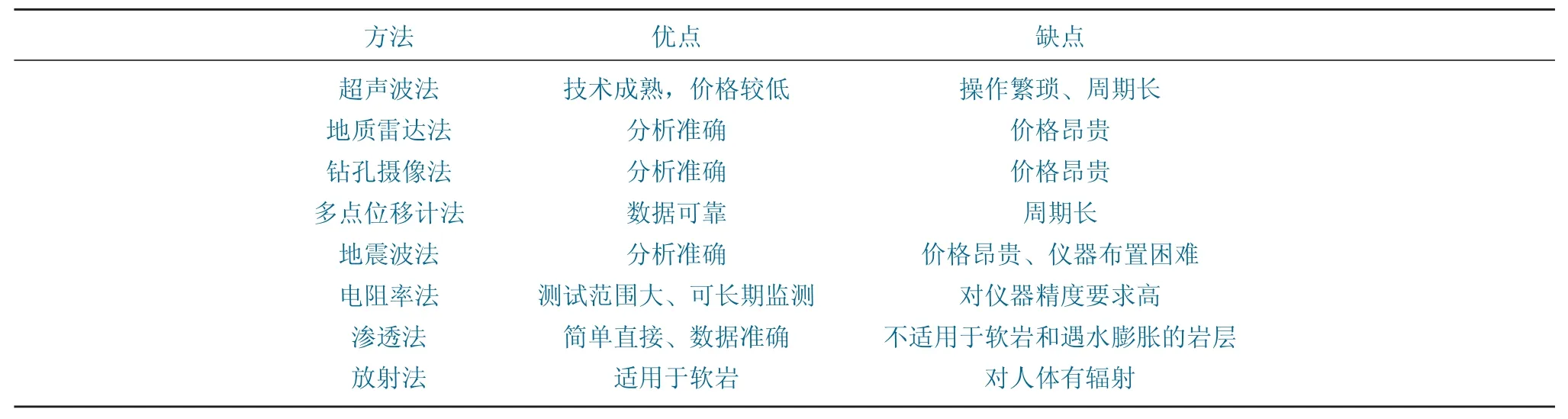

巷道圍巖松動圈范圍測試技術優缺點對比見表1。

表1 巷道圍巖松動圈范圍測試技術優缺點對比Table 1 Comparison of advantages and disadvantages of roadway surrounding rock loose circle range test technology

2.2 仿真模擬技術

2.2.1 室內相似模擬實驗法

針對地質條件復雜的圍巖松動圈測試試驗,室內相似模擬試驗作為一種重要的科學手段,可以以極小的成本解決高成本工程問題。該方法可通過單一變量控制原理,有針對性的對巖石松動圈影響因素進行研究。

2.2.2 數值模擬研究

利用ANSYS和FLAC3D等數值模擬軟件可模擬巷道開挖,分析不同水平應力、支護方式、護強度對松動圈的影響。文獻[16]利用ANSYS仿真軟件建立矩形巷道開挖模型,利用數學分析方法分析了圍巖松動圈與圍巖地應力及其強度的關系。文獻[17]利用FLAC3D軟件模擬巷道開挖,根據變形監測得到的數據,分析出松動圈的外形呈現為圓形。但這些軟件均未能計算開挖方式和地下水滲流對松動圈范圍的影響。

3 圍巖松動圈測試技術的未來發展趨勢

測試巷道松動圈范圍的技術存在測試周期長、設備價格昂貴、操作步驟繁瑣的缺點,使用時要因地制宜。隨著科學技術的不斷進步,未來松動圈測試技術將朝著無損化、高精確化、高效率化發展。

(1)基于現有的檢測技術進行更新迭代,不但有了一定的研發基礎,降低了相應的研究成本,而且可以使目前的儀器向小型化和多用途化過渡。

(2)開發可遠程實時監測圍巖松動圈的儀器也是一個很好的方向,這種監測系統不僅可以在煤礦中應用,而且也可以向民用地下工程擴展,比如地鐵隧道、城市地下綜合管廊。

(3)在計算機開發軟件用于數據處理上也有很大的研究空間,如根據巷道裂隙圖片和一些在巷道現場可簡單測出的數據,可判斷出松動圈范圍。