花草灘煤礦1102運輸順槽切頂卸壓護巷關鍵技術研究

李勤生

(張掖市宏能煤業有限公司,甘肅 張掖 734199)

1 概 況

花草灘煤礦設計生產能力為90萬t/a,井田由51個拐點組成,井田面積為22.446 3 km2,主要可采煤層為煤1、煤2,屬于低瓦斯礦井,礦井壓力較大,地面標高+2 050 m。1102工作面北側為1104工作面采空區,南側為煤2防水煤柱線,西側為煤1剝蝕邊界,東側為回風、膠帶、軌道3條暗斜井保護煤柱,工作面標高1 570—1 640 m,1102綜采工作面為刀把式工作面,主采石炭系上統太原組上段煤1,煤層煤厚2.1 m,傾角為19°,煤層頂、底板以粉砂巖為主,局部見砂巖、泥巖,直接頂為砂質泥巖,深灰色稍帶灰褐色,上部灰黑色巨厚層狀,粉砂狀結構,含菱鐵礦結核、云母,性脆、松軟,下部0.3 m泥質砂巖、直接頂0~1.7 m;直接底為泥巖、粉砂巖,性脆、與下層過渡接觸,呈水平微波狀層理,上部有0.3 m泥巖含鋁質。里切眼傾斜長度110 m,外切眼為92.6 m,可采走向長度355.2 m,傾向長度202.6 m,可采面積為0.377 635 km2。回風暗斜井在煤1,軌道暗斜井與膠帶暗斜井間距30 m,與回風暗斜井水平相距55 m,3條巷道標高為膠帶與軌道暗斜井同高且低于回風暗斜井,1102工作面位置如圖1所示。

圖1 1 1 02綜采工作面布置示意Fig.1 Arrangement of No.1102 fully mechanized mining face

2 切頂高度計算

在緩斜煤層綜放開采中,理論垮落帶巖層厚度Hk按式(1)確定:

式中:M為采煤高度,m;KK為垮落帶巖層平均碎脹系數;a為煤層傾角19°。

根據現場參數,M=2.1 m,碎脹系數按1.2計算,得出1102工作面各頂板分層碎脹高度,老頂上覆巖層的破斷高度HK=M/(KK-1)cosa=11.05 m。

經過理論計算與地質柱狀圖分析,將致裂地點選在老頂上部,使裂開后的老頂充分垮落,結合致裂影響的范圍理論分析,確定煤層上方5.5 m處6.5 m厚砂巖層為致裂層位,使圍巖在煤柱位置卸壓,爆破孔垂深為12 m。

3 FLAC3 D數值模型建立

以1102工作面實際地質與生產條件為背景建立300 m(X)×100 m(Y)×110 m(Z)數值模型,埋深450 m,煤層距模型頂部60 m,煤層上方約14 m處有22 m厚的中粒砂巖為關鍵層,模型頂部上覆巖層等效應力P為10 MPa,模擬采用摩爾-庫倫模型,如圖2所示。

圖2 數值模擬模型Fig.2 Numerical simulator

結合煤礦資料,數值模擬力學參數見表1。

表1 數值模擬物理力學參數Table 1 Physical mechanics parameters of numerical simulation

4 不同水平位置切頂卸壓分析

4.1 切頂卸壓模擬方案

模擬爆破卸壓區域距離工作面停采線水平距離10、20、30、40、50 m共5個方案,爆破區域垂直高度為自煤層頂向上共13 m。建模并進行原巖應力平衡計算,以25 m為1次回采循環,開挖4次共計100 m,求解并獲取停采線前方垂直應力與煤層垂直應力曲線,分析不同爆破距離對于煤巖體內垂直應力的影響。

4.2 不同水平位置切頂對煤巖體內垂直應力分布狀態的影響

在爆破切頂位置距工作面水平距離10、20、30、40、50 m不同的方案下,停采線前方煤巖體內的垂直應力分布情況如圖3所示。

圖3 不同爆破切頂方案下的垂直應力分布云圖Fig.3 Distribution nephogram of vertical stress under different blasting roof cutting schemes

由圖3可以看出,隨爆破卸壓位置距工作面水平距離的減小,工作面前方原有高應力區域范圍顯著降低,爆破位置距工作面水平距離為30~50 m時,應力峰值區域位于工作面前方水平距離14~16 m,拉近至20 m時,在卸壓區域兩側產生應力升高,卸壓區域兩側支承應力向卸壓區轉移,爆破卸壓切斷上覆巖層載荷傳遞。

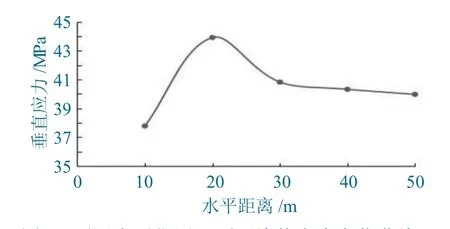

不同方案工作面前方煤柱內垂直應力演化規律曲線,如圖4所示。

圖4 距工作面停采線不同水平位置垂直應力曲線Fig.4 Vertical stress curves under different horizontal positions from stop line

5個爆破方案中,卸壓位置相較于其兩側,爆破點所受垂直應力劇烈下降至9~13 MPa,爆破卸壓破壞了爆孔周圍煤巖體,導致承載能力減弱,垂直應力降低,在切頂距離工作面水平距離20 m時超前支承應力峰值最高達到43.92 MPa,比未切頂狀態時應力峰值40.25 MPa大。

圖5 不同水平位置切頂下峰值應力變化曲線Fig.5 The curve of peak stress change under different horizontal position cutting top

5 不同高度切頂卸壓分析

5.1 切頂卸壓模擬方案

巖層的完整性是載荷傳遞的必要條件,因此,將某一巖層從上至下全部打斷與完整時的狀態進行對比,方便分析隨著爆破卸壓范圍擴大而造成應力演化規律。在實際中爆破孔均由工作面兩側順槽向斜上方打設,因此所有方案中爆破區域垂直跨度均以煤層頂面為下界,自此向上逐層切斷,爆破卸壓區域垂直高度分別為5.5、12、14.5、36.6、44.1 m。

5.2 不同切頂高度對煤巖體內垂直應力分布狀態的影響

在垂直高度不同的方案下,工作面前方垂直應力分布情況如圖6所示。

圖6 不同切頂高度下垂直應力分布Fig.6 Vertical stress distribution under different roof cutting heights

對比不同爆破高度方案下垂直應力分布圖,可以得出如下內容。

與未采用卸壓措施方案相比,原工作面煤壁前方應力峰值區消失,爆破卸壓高度方案中,大量載荷向爆破卸壓區域附近轉移,在爆破卸壓區兩側出現應力集中,爆破卸壓區遠離工作面側所受垂直應力下降,提高了回風巷的穩定性。不同的切頂方案工作面前方煤柱內垂直應力演化規律特性,如圖7所示。

圖7 不同切頂高度下垂直應力曲線Fig.7 Vertical stress curve under different roof cutting heights

對比爆破卸壓區域垂直高度分別為5.5、12、14.5、36.6、44.1 m以及未進行爆破卸壓共6個方案下的煤層內垂直應力分布曲線,在距工作面煤壁前方2~3 m均形成支承應力峰值,隨著爆破卸壓區域垂直高度加大,工作面應力峰值不斷下降,說明某一巖層完整性被破壞,大量載荷只能傳遞到卸壓區附近,當破斷巖層數量增加,每一層破斷巖層都存在載荷轉移并積聚的現象,在卸壓區附近疊加,且近工作面范圍內應力峰值降低。不同切頂高度下動壓峰值應力分布曲線如圖8所示。

圖8 不同切頂高度下動壓峰值應力分布曲線Fig.8 Dynamic pressure peak stress distribution curve under different roof cutting heights

6 切頂前后卸壓護巷效果對比分析

根據模擬結論,選取距停采線水平距離10 m、卸壓帶高度為12 m處為爆破卸壓位置。為分析爆破前后回風巷周邊的卸壓效果,根據之前的分析,本次模型留設護巷煤柱40 m,在停采線前方40 m處留設出西翼回風巷道,分析爆破卸壓前后對巷道周圍應力及圍巖變形的影響。爆破卸壓前后垂直應力如圖9所示。

由圖9可知,爆破卸壓后工作面煤壁前方應力峰值減小,載荷向卸壓區域附近轉移,在卸壓區兩側出現應力集中,超前支承應力影響范圍明顯下降,回風下山巷道得到穩定性控制。

圖9 爆破卸壓前后垂直應力云圖Fig.9 Vertical stress cloud before and after blasting pressure relief

爆破卸壓前后巷道位移變化如圖10所示。爆破前后回風下山變形情況見表2。

圖1 0爆破卸壓前后巷道位移變化Fig.10 Roadway displacement changes before and after blasting pressure relief

表2 爆破前后回風下山變形情況Table 2 Deformation of return air downhill before and after blasting

爆破卸壓前回風下山變形大。通過爆破前、后現場收集數據對比分析爆破卸壓對工作面前方巷道變形起到護巷作用,表明對巷道實施切頂卸壓后,可有效卸除頂板巖層應力集中,控制頂板下沉量。

7 結 論

(1)為達到最佳卸壓效果,運用了FLAC3D數值模擬方法模擬不同爆破角度、爆破高度切頂卸壓圍巖應力變化規律,分析不同切頂方案下采場超前應力分布和巷道變形規律,從理論上證實了切頂卸壓技術的可行性、可靠性,為煤礦解決堅硬頂板和動壓控制問題,維護巷道穩定性提供了依據。

(2)花草灘煤礦已開采的多個工作面采動影響造成鄰近的采區暗斜井巷道頂板下沉、幫部片幫,礦井多次組織暗斜井巷道維修,采取切頂卸壓技術減少工作面采動對暗斜井巷道的影響,降低了主要大巷的修護費用,實現安全效益。

(3)采用切頂卸壓技術,不僅可以保障巷道的安全穩定性,還為相類似地質條件下的巷道施工提供技術參考和借鑒。