孤高與自洽

和大多數(shù)書(shū)法家一樣,生活在豫西南小縣城的蘇國(guó)強(qiáng),并不是一個(gè)純粹的職業(yè)藝術(shù)家。他的書(shū)寫(xiě)生活呈現(xiàn)出一種破碎狀態(tài),在公務(wù)之外,不斷被挪移、被阻斷。在書(shū)寫(xiě)者之外,他還兼具其他身份:一個(gè)書(shū)畫(huà)院的管理者,一個(gè)街頭志愿者,一個(gè)扶貧工作者,一個(gè)父親或兒子,一個(gè)丈夫或戶主,一個(gè)隨時(shí)被安排其他工作的公職人員。因此,他時(shí)時(shí)處于身份的裂變和轉(zhuǎn)換中。他被迫游于藝術(shù)和現(xiàn)實(shí)之間,他是個(gè)邊緣化的書(shū)寫(xiě)者。這大概是當(dāng)代很多書(shū)法家的共同狀態(tài)。書(shū)法只是他們職業(yè)之外的愛(ài)好或一種寄托,書(shū)寫(xiě)成為他們繁雜社會(huì)事務(wù)之余的精神之旅,是靈魂的皈依和修行。

這種模糊的定位,當(dāng)然是我主觀地站在當(dāng)下立場(chǎng)對(duì)書(shū)法家的身份思考。其實(shí)從歷史角度來(lái)看,中國(guó)并沒(méi)有所謂的職業(yè)書(shū)法家,書(shū)法不過(guò)是文人士大夫的一種技能和偏好。孫過(guò)庭在《書(shū)譜》中就曾說(shuō):“然君子立身,務(wù)修其本。揚(yáng)雄謂:‘詩(shī)賦小道,壯夫不為。況復(fù)溺思毫厘,淪精翰墨者也。”唐太宗說(shuō)得就更直接了:“書(shū)學(xué)小道,初非急務(wù),時(shí)或留心,猶勝棄日。”(李世民《論書(shū)》)康有為也曾稱書(shū)法為“藝之至微下者”,其在《廣藝舟雙楫》中寫(xiě)道:“夫?qū)W者之于文藝,末事也。書(shū)之工拙,又藝之至微下者也。學(xué)者蓄德器,窮學(xué)問(wèn),其事至繁,安能以有用之歲月,耗之于無(wú)用之末藝乎?”即使是黃道周這樣的大儒,被徐霞客稱為“至人惟一石齋,其字畫(huà)為館閣第一,文章為國(guó)朝第一,人品為海宇第一。其學(xué)問(wèn)直接周孔,為古今第一”的大人,也自稱“作書(shū)是學(xué)問(wèn)中第七八乘事,切勿以此關(guān)心”。同時(shí),以儒家倫理學(xué)和美學(xué)為判斷的傳統(tǒng)書(shū)法,始終把社會(huì)身份和個(gè)體的情感消解于主流的文化場(chǎng)域中,過(guò)于強(qiáng)調(diào)社會(huì)屬性在書(shū)寫(xiě)中的價(jià)值定位。這似乎在淡化個(gè)體精神的存在,試圖在個(gè)體和社會(huì)之間建立妥協(xié),有意忽略書(shū)寫(xiě)者個(gè)體的存在,特立獨(dú)行是不被認(rèn)可的。這就使書(shū)寫(xiě)始終無(wú)法脫離字體的束縛。我們不回避書(shū)法在漢字書(shū)寫(xiě)史上的認(rèn)知和傳播功能,但剝落實(shí)用功能以后的漢字書(shū)寫(xiě),更傾向于作者審美精神和情感的表達(dá)。

但書(shū)法作為一種視覺(jué)藝術(shù),無(wú)論如何總能最為直接地表達(dá)個(gè)人的精神和情緒,因此廣為國(guó)人所喜愛(ài)。張懷瓘在《六體書(shū)論》中說(shuō),書(shū)法“其趣之幽深,情之比興,可以默識(shí),不可言宣。亦猶冥密鬼神有矣,不可見(jiàn)而以知,啟其元關(guān),會(huì)其至理,即與大道不殊”。清人翁方綱同樣指出:“書(shū)非小藝也,性情學(xué)問(wèn),鑒古宜今,豈一二說(shuō)所能盡乎?”(翁方綱《復(fù)初齋文集》卷三十二《跋董文敏論書(shū)帖》)類(lèi)似之論,項(xiàng)穆在《書(shū)法雅言》中寫(xiě)道:“法書(shū)仙手,致中極和,可以發(fā)天地之玄微,宣道義之蘊(yùn)奧,繼往圣之絕學(xué),開(kāi)后覺(jué)之良心,功將禮樂(lè)同休,名與日月并曜。豈惟明窗凈幾,神怡務(wù)閑,筆硯精良,人生清福而已哉!”

作為公職人員的蘇國(guó)強(qiáng),既不同于古代的士人書(shū)法家寄情于經(jīng)國(guó)之大事,也無(wú)須像今日之專(zhuān)業(yè)書(shū)法家以書(shū)法為工作。他更像項(xiàng)穆筆下的書(shū)法尋道者,不過(guò)是在謀事之余追求一點(diǎn)人生清福而已。這也是他內(nèi)心的堅(jiān)守,因此他始終把書(shū)寫(xiě)的精神訴求放在最重要的位置。我們無(wú)法從他的作品中看到溫潤(rùn)的、撫慰人心的東西。他不創(chuàng)造詩(shī)意和美好,他的作品遠(yuǎn)離世俗的喧囂和浮華。書(shū)法是他個(gè)人的精神家園,他在書(shū)寫(xiě)中尋求精神的皈依。這種充滿個(gè)人精神的書(shū)寫(xiě),在當(dāng)下流行江湖氣、市儈氣的藝術(shù)氛圍中,顯得很有個(gè)性。

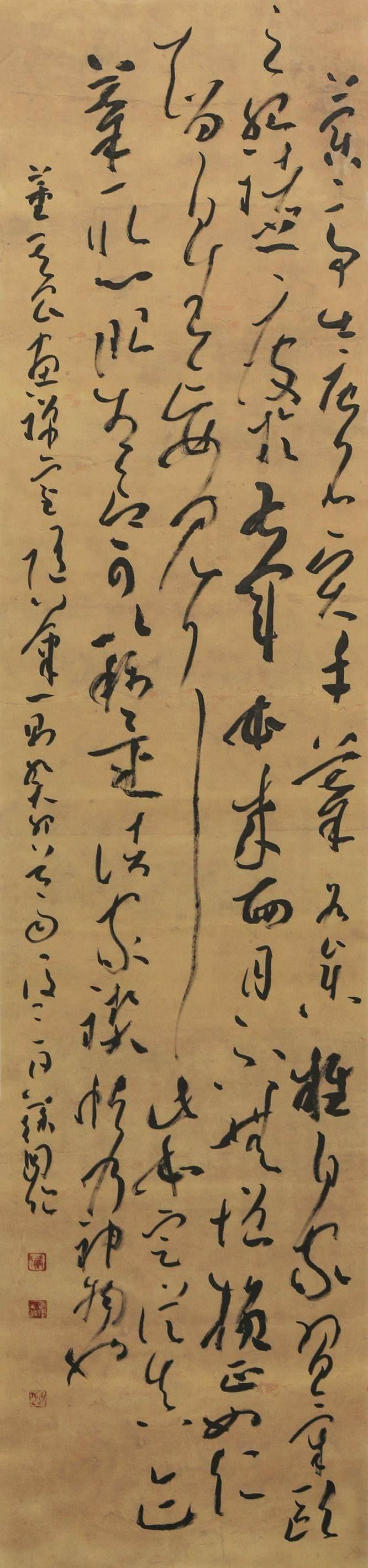

蘇國(guó)強(qiáng)的書(shū)法從陸機(jī)《平復(fù)帖》入手。《平復(fù)帖》風(fēng)格簡(jiǎn)遠(yuǎn)高古,意境蒼茫幽遠(yuǎn),有一種孤寂和蒼涼的人生體悟。《平復(fù)帖》在蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)之外,另具古樸稚拙之態(tài),尤顯寂寥、幽遠(yuǎn)、博大。因其是用禿筆寫(xiě)在草紙上的,純?nèi)巫匀唬诤?jiǎn)約、質(zhì)樸之外,又有蒼茫、厚重筆法的直率自然,空間簡(jiǎn)淡,顯得古穆、超逸。蘇國(guó)強(qiáng)深得《平復(fù)帖》的精髓,將其簡(jiǎn)約、恬淡的精神內(nèi)核承繼過(guò)來(lái)。從《王維〈山居秋暝〉》《陶淵明〈飲酒·其五〉》等作品中可以看到,蘇國(guó)強(qiáng)的簡(jiǎn)約用筆形成了參差錯(cuò)落的點(diǎn)線構(gòu)成:線與線自然鋪陳,沒(méi)有太多的尖銳圭角和疏密的沖突,但連線松弛有度,字字獨(dú)立又勢(shì)態(tài)連貫,相互生發(fā),爛漫自然。可以用“蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)”來(lái)概括這種意境。在中國(guó)古典文藝中,不太講究悲劇意識(shí),喜怒哀樂(lè)都不會(huì)過(guò)度宣泄,講究樂(lè)而不淫,哀而不傷,即對(duì)感情的表達(dá)要適度,自我情緒的表達(dá)要有所約束和克制。“蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)”的這種審美傾向,代表了中國(guó)文藝美學(xué)的一個(gè)極致,向來(lái)為中國(guó)藝術(shù)家所追求。蘇軾的枯木竹石題材繪畫(huà)及倪瓚的山水畫(huà),都在這一美學(xué)范疇中達(dá)到藝術(shù)的高度,徐渭和八大山人把這種悲劇意識(shí)和情緒更加深化。中國(guó)古代文人的心靈始終寄托于自然,這和他們的處境不無(wú)關(guān)系。“蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)”正是出于蘇軾論書(shū),他在《書(shū)黃子思詩(shī)集后》中說(shuō):“鐘、王之跡,蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn),妙在筆畫(huà)之外。”單從字面上理解,“蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)”應(yīng)當(dāng)屬于書(shū)法的精神層面。蘇軾在繪畫(huà)上提倡重神不重形,而在書(shū)法上則注重蕭散而不重法度。從這個(gè)角度說(shuō),頗具魏晉風(fēng)度的《平復(fù)帖》正是宋人“蕭散簡(jiǎn)遠(yuǎn)”美學(xué)的體現(xiàn)。蘇國(guó)強(qiáng)的書(shū)法承繼了這一審美特質(zhì)。

蘇國(guó)強(qiáng)并非一味追求這種強(qiáng)烈的生命感覺(jué),他在蕭散之外,更愿意尋求淡泊。這與其說(shuō)是一種藝術(shù)審美,毋寧說(shuō)是一種精神狀態(tài)。他的書(shū)法在蒼涼自然之外,也有平淡悠然的氣息洋溢其間。其草書(shū)《董其昌〈畫(huà)禪室隨筆〉一則》《白居易〈三游洞序〉》等作品,體現(xiàn)了一種簡(jiǎn)古超逸、簡(jiǎn)淡天成的審美基調(diào)。古人在論述書(shū)法時(shí),常常以形質(zhì)、神韻來(lái)表示書(shū)法中的形和神,書(shū)法中的最高境界不是形質(zhì),而是形質(zhì)以外的神韻,是一種自然天成的意蘊(yùn)。這與 “道”不謀而合。老子認(rèn)為,整個(gè)宇宙萬(wàn)物,都是從“道”那里化生出來(lái)的,“道”是先天地而生的宇宙本源。“道”在化生宇宙萬(wàn)物之后,便蘊(yùn)藏于萬(wàn)物之中。因此,符合自然就是道之所在,故凡是自然的才是最美的。古人認(rèn)為“平淡天真”是近乎自然天成的,雖然顏真卿、柳公權(quán)等人在書(shū)法藝術(shù)創(chuàng)作上有創(chuàng)制之功,但過(guò)于注重法度,而顯露出人工的痕跡。中國(guó)書(shū)畫(huà)的技法在宋代已經(jīng)接近完善,畫(huà)院作品技法之精對(duì)士大夫而言已經(jīng)習(xí)以為常,所以他們要在法度之外追求另一種更為高級(jí)的藝術(shù)境界。這種藝術(shù)境界是天真、活潑、疏散的。這既是一種審美境界,也是一種人格的體現(xiàn)。

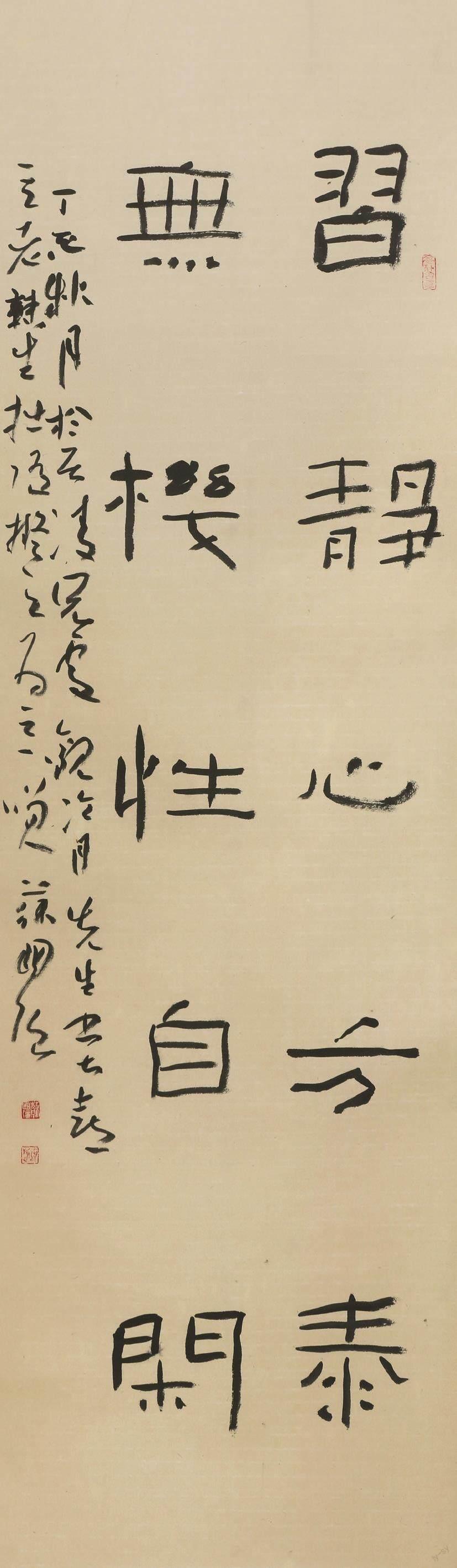

當(dāng)然,蘇國(guó)強(qiáng)在《平復(fù)帖》的基礎(chǔ)上又承繼了《書(shū)譜》的自然和暢達(dá)風(fēng)格,更注重線條的古質(zhì)、簡(jiǎn)淡,以及結(jié)體的散淡、開(kāi)合,使他的作品呈現(xiàn)出悠然、簡(jiǎn)約的精神氣質(zhì)。這種審美不只體現(xiàn)在他的草書(shū)作品中,在其楷書(shū)、隸書(shū)創(chuàng)作中也呈現(xiàn)出這種孤高之境。楷書(shū)《暢當(dāng)〈登鸛雀樓〉》、隸書(shū)《習(xí)靜無(wú)機(jī)五言聯(lián)》等,線條運(yùn)用極其克制,意境古淡至極,又不激不厲,風(fēng)規(guī)自遠(yuǎn)。

上述思考,正是基于蘇國(guó)強(qiáng)作為一名當(dāng)代書(shū)法家的生活處境和生活狀態(tài)的解讀。從身份、境遇和藝術(shù)等諸多方面審視,庶幾可以接近對(duì)書(shū)法家藝術(shù)追求、審美取向及精神人格的深度認(rèn)知。

約稿、責(zé)編:史春霖、金前文

蘇國(guó)強(qiáng)Su Guoqiang

蘇國(guó)強(qiáng),現(xiàn)為中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)會(huì)員,南陽(yáng)市書(shū)法家協(xié)會(huì)理事,社旗縣書(shū)法家協(xié)會(huì)主席。作品入展中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì)主辦的紀(jì)念紅軍長(zhǎng)征勝利70周年書(shū)法作品展、全國(guó)首屆草書(shū)展、第二屆全國(guó)蘭亭獎(jiǎng)、第四屆全國(guó)扇面展等,榮獲第四屆“顏真卿獎(jiǎng)”全國(guó)書(shū)法大賽一等獎(jiǎng)、第三屆“商鼎杯”全國(guó)書(shū)法大賽銀獎(jiǎng)、“福建土樓 故里南靖”全國(guó)書(shū)法大賽二等獎(jiǎng)、河南省“群星獎(jiǎng)”銀獎(jiǎng)、“墨舞中原”河南省首屆電視書(shū)法大賽三等獎(jiǎng)、第二屆“梁披云杯”全國(guó)書(shū)法大展優(yōu)秀獎(jiǎng)等。