周湘林《扎年》藏地原始音響的特性化建構(gòu)與拓展

●王瑞奇 杜子淼

(上海音樂學(xué)院,上海,200031)

序言:回歸聲音的起源

“中國民族樂器具有十分獨特的音響色彩和演奏技術(shù),它的語調(diào)、語氣、語境都呈現(xiàn)出獨樹一幟的存在價值,這也成為中國音樂區(qū)別于其他音樂(尤其是西方音樂)最有意義的天然標(biāo)識。將獨奏的中國民族樂器與交響樂隊結(jié)合,既有全球范圍的認(rèn)同感,又能體現(xiàn)中華文化的特征。”

——周湘林①

《扎年》是周湘林近十年創(chuàng)作的同類型作品中極有代表性的一個個案。其標(biāo)題得名于藏族民間彈撥樂器扎年。作為藏地歷史悠久且應(yīng)用極廣的主要彈撥樂器,扎年凝聚了西藏獨特的地域性色彩和氣質(zhì)。作曲家周湘林從它渾厚、響亮的音色中得到靈感,以其為核心素材創(chuàng)作了同名管弦作品。2017 年3 月26 日,古箏與交響樂隊版本的《扎年》首演于上海交響樂團(tuán)音樂廳;古箏與民族管弦樂隊版本也于2018 年11 月由上音民族管弦樂團(tuán)在穗港演出,收獲巨大反響。

作品中作為核心的“扎年”音響是藏地音樂的古老源頭,它與藏族文化和藝術(shù)密切相關(guān),也是作曲家進(jìn)行特性化音響建構(gòu)的基礎(chǔ)。針對這一關(guān)鍵音響材料的展開,作品一方面對(模擬扎年的)古箏的現(xiàn)代技法和新音色進(jìn)行了大膽開發(fā);另一方面在古箏和不同編制樂隊的融合中探索聲音結(jié)構(gòu)及表現(xiàn)意象的多維音響空間,從而進(jìn)一步完善開拓了基于地域性音樂創(chuàng)作的語言體系。

本文將通過對《扎年》(雙版本)的聚焦與解讀,以一種思維構(gòu)筑的過程性分析為基礎(chǔ),結(jié)合地域性文化和歷史語境,探求創(chuàng)作者獨特的音響建構(gòu)方式,并進(jìn)一步追索作曲家對此類地域性、民族性題材創(chuàng)作中個性化的語言表述和理念表達(dá)。

一、藏地原始聲音的特性化音響結(jié)構(gòu)布局

“音樂音響符號是人類在長期的社會實現(xiàn)活動中,尤其是在長期音樂實踐活動中,對自然以及社會現(xiàn)實生活的聲態(tài)、動態(tài)原型進(jìn)行不斷選擇、提煉和抽象的結(jié)果。”[1](P13)音樂是時間的藝術(shù),本身不具有空間靜止性的形體特征,也非同文字一般能夠直接對應(yīng)可指意的內(nèi)容符號。如何能將創(chuàng)作材料“精確”地對其進(jìn)行表達(dá),這是衡量藝術(shù)家技藝高超與否的一道金線。

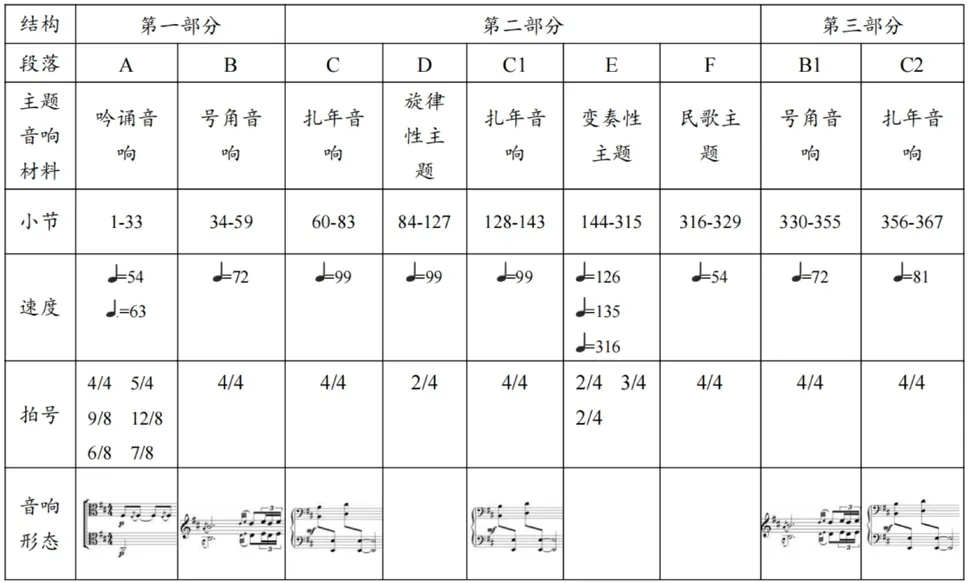

周湘林通過對西藏多種特性音樂音響符號的精準(zhǔn)把握和基于內(nèi)心生命情感而進(jìn)行的層層建構(gòu),將音樂塑造為具有多重立意的可認(rèn)知音響形態(tài)藝術(shù)。《扎年》通過相互浸染的多層性音響形成了以下結(jié)構(gòu)布局(見表格)。

?

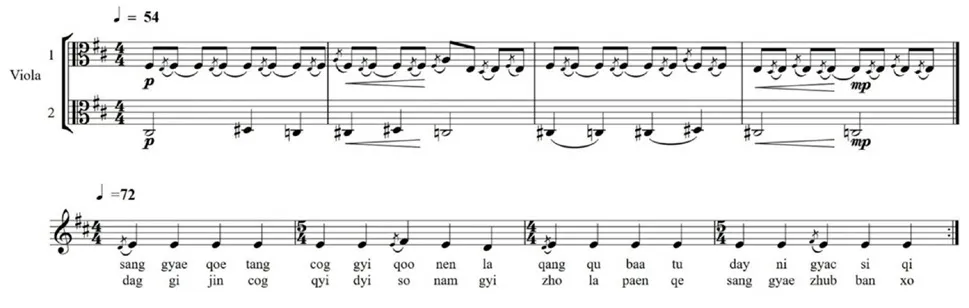

第一部分為引入部分(1—59 小節(jié)), 由A、B 兩個主題音響材料構(gòu)成,分別是“吟誦”音響和“號角”音響。段落A(1—33 小節(jié))“吟誦”音響,古箏、碰玲和中提琴率先亮相,營造出神秘縹緲的氛圍(見譜例1)。

譜例1:“吟誦”音響第1—3小節(jié)發(fā)聲樂器聲部

段落B(34—50 小節(jié))“號角”音響從四支嗩吶的強(qiáng)有力吶喊開始,樂隊各聲部以巧妙的復(fù)調(diào)式對位參與其中,材料精煉密集,為隨后主要音響的展衍提供充足空間(見譜例2)。

譜例2:“號角”音響第34—37小節(jié)嗩吶聲部

第二部分(60—329 小節(jié))包含C、D、E、F 四個主要主題音響及其衍變的發(fā)展脈絡(luò)。段落C(60—83 小節(jié))“扎年”音響,古箏主奏,樂隊伴奏強(qiáng)調(diào)后半拍重音。段落D(84—127 小節(jié))旋律性主題,分別由古箏、木管組、弦樂組共呈現(xiàn)3 次。段落E 內(nèi)容龐大,可分為5 個節(jié)點:節(jié)點1:144—167 小節(jié),弦樂組以強(qiáng)力度演奏由西藏民歌變形而來的旋律(見譜例3)。節(jié)點2:168—199 小節(jié),古箏繼續(xù)主奏變奏性旋律,將氣氛推進(jìn)到高點。節(jié)點3:200—233 小節(jié),速度變快,情緒持續(xù)激烈。節(jié)點4:234—267 小節(jié),古箏于高低音區(qū)來回游走,弦樂組以漸進(jìn)的長音為其伴奏,木管組吹奏“吟誦”背景音響。節(jié)點5:268—315 小節(jié),古箏以大段的炫技演奏呈現(xiàn),樂隊齊奏將音樂推至高潮部分。段落F(316—329 小節(jié))“原始民歌主題”,位于作品“黃金分割點”的位置。在這里,聽眾感受到,量的減少等于質(zhì)的增加。

譜例3:“民歌變形旋律”第148—157小節(jié)弦樂組

第三部分(330—367 小節(jié))全曲的尾聲,與先前部分相互呼應(yīng),總結(jié)全曲。引領(lǐng)聽眾從現(xiàn)代回到遠(yuǎn)古時期,形成傳承共同記憶的“記憶性時間”。

由此可見,“吟誦”音響、“號角”音響、“扎年”音響、旋律性主題、原生態(tài)民歌主題及民歌變形主題在整體音樂運動中不斷被強(qiáng)調(diào),從而不斷生發(fā)、衍化。作曲家挖掘出這些藝術(shù)元素的血緣關(guān)系,用高超的作曲技法重構(gòu)了一種健康、豐碩的屬于西藏地域性的嶄新音響。

二、主要音響材料的特性化建構(gòu)方式

(一)同音建構(gòu)的特性化“吟誦”音響

誦經(jīng)音樂又稱“俱聲樂”,藏傳佛教生活中運用最廣泛的藝術(shù)形式。基于音樂旋律性的強(qiáng)弱程度主要分為“頓”“達(dá)”“央”三種。其中“頓”是誦經(jīng)音樂的基礎(chǔ),以2/4 拍為主,其次是3/4 拍,常以固定規(guī)律的節(jié)奏和同音反復(fù)的音型形成無限重復(fù)的短句,構(gòu)成較長的音樂段落,“以一定規(guī)律的節(jié)奏和音高來誦念經(jīng)文……形成比說話略具音樂性、介乎于語言與音樂之間的形態(tài)。”[2](P20)而“央”則最具旋律性,音調(diào)變化鮮明。由譜例4 可看出,作曲家在作品的開頭所選用的這種吟誦音響與俱聲樂中的“頓”最為相像,這也為作曲家選擇“吟誦”音響作為作品第一個藏地音響符號的建構(gòu)提供了充足的例證。

譜例4:第1—2小節(jié)弦樂組與青海藏傳佛教寺院的誦經(jīng)音調(diào)“頓”②比對

從誦經(jīng)音樂“頓”中獲得靈感后,作曲家先是將節(jié)奏變?yōu)閹в羞B音線的切分節(jié)奏型,又將每個音都添加了以二度為主的前倚音裝飾音,最后在同音反復(fù)的基礎(chǔ)上偶加純四度的跳進(jìn),使音樂更具色彩性和動力感。

選用中提琴而非其他樂器,是作曲家考慮到中提琴除了本身帶有豐滿厚實、近似鼻音的音色特質(zhì)外,更重要的是它與西藏胡琴③的音色極其相像,而西藏胡琴喜用同音反復(fù)和在弱拍加上二度或三度倚音的演奏特點也正與“吟誦”音響的建構(gòu)手法異途同歸,或者說,正是作曲家博采藏族音樂文化之所長,并在精心設(shè)計和巧妙安排之下才將其種種元素糅合相匯,聚集衍生。碰鈴在藏族寺廟里作為法器而存在,法器之聲與民族箏音裊裊環(huán)繞,共同營造了一個帶著些許神秘的氛圍。此時,聽眾已進(jìn)入到作曲家設(shè)定的音響空間,并期待著后面更多不可預(yù)料的音響事件的發(fā)生。

(二)異質(zhì)音色建構(gòu)下特性化“藏號”音響

在經(jīng)過33 個小節(jié)“吟誦”音響鋪墊推勢后,由四支嗩吶齊奏發(fā)出第一句“號角式”呼喊,以中高音區(qū)B 音開始的長音與圍繞D 音的十六分、三十二分音符快速跑動的雙八度組合形成主要動機(jī),一路向上不斷推進(jìn)至最高點#F,再不慌不忙下落。振聾發(fā)聵,力量飽滿。

第34 小節(jié)開始,作曲家精心構(gòu)造的“藏號”音響首度出現(xiàn)。作曲家選擇以四支嗩吶“模擬”藏式嗩吶——“甲林”④的音響并予以“拓展”,考慮到甲林吹奏時需由弱吹漸變?yōu)閺?qiáng)吹,作曲家索性讓四支嗩吶參差錯落地進(jìn)入,并用多個層次給予嗩吶聲部強(qiáng)有力的依托,形成類似“甲林”的長線條厚亮音響。“藏號”音響材料1(34—35小節(jié))由嗩吶以八度長音的形式呈現(xiàn),樂隊主要分為三個層次:a.節(jié)奏聲部;b.旋律支撐聲部;c.色彩點綴聲部。接著,“藏號”音響轉(zhuǎn)變?yōu)椴灰?guī)則節(jié)奏(三連音—六連音—五連音)快速顫動形成材料2(35—37 小節(jié)),樂隊也迅速呈現(xiàn)出嶄新的音響形態(tài)空間:a.第一、第二復(fù)調(diào)聲部;b.“吟誦”背景聲部;c.低音/節(jié)奏聲部;d.色彩點綴聲部。其中a 組的節(jié)奏和音高材料均來自于嗩吶聲部材料,體現(xiàn)出樂隊聲部對“藏號”音響的全方位貼合。

第43、44 小節(jié),樂隊分組簡化,打擊樂組承擔(dān)主要角色:節(jié)奏不斷緊縮,連接大鈸的召喚式三連音音響,擊敲之間亂中有序,不斷擴(kuò)大張力,順利引出嗩吶最高音“#F”,至此到了“藏號”音響的最高點。短短不到一分鐘的時間內(nèi)樂隊織體與組合形式多達(dá)十幾種,如行云流水一般一氣呵成,酣暢淋漓。

樂隊在對嗩吶聲部奏出的“藏號”音響進(jìn)行特性化建構(gòu)時,作曲家偏愛對異質(zhì)混合音色的使用,力求在不同樂器組異質(zhì)樂器的組合和嘗試中尋求嶄新的、變化莫測的音響效果。即使是根據(jù)同組樂器分組,也在音響上形成了具有異質(zhì)音色效果的區(qū)分,使其可被歸類。此外,樂器使用上與藏族寺院樂隊中常演奏的一種合奏樂“銅號鼓鈸樂”⑤有許多相似之處。銅號鼓鈸樂強(qiáng)調(diào)銅欽(大號)、甲林、鈸、柄鼓這四件必不可少的樂器,在“藏號”音響段落內(nèi),大號與銅欽、嗩吶與甲林、大鈸與鈸、大鑼與柄二者之間形成貼合,這便從音色特質(zhì)的角度提供了第二層佐證。

(三)模擬延展建構(gòu)的特性化“扎年”音響

“扎年”又稱“扎聶琴”,是西藏堆諧⑥歌舞最早、最主要的伴奏樂器,沒有“扎年”就沒有堆諧⑦。在這部以扎年為名的協(xié)奏曲中,“扎年”音響顯然是全曲的靈魂。作曲家對這一最關(guān)鍵音響進(jìn)行了多層次的構(gòu)建:既有對六弦琴“扎年”的模仿,也有對堆諧藝術(shù)的擷采與加工,還有在不斷的模擬展衍中建構(gòu)出生動跳躍的“扎年”音響。

從音色表現(xiàn)層面考量,作曲家選用古箏來模擬伴奏樂器“扎年”。一方面利用了古箏與扎年琴相近的音色,以及同為彈撥樂的“點”狀音響;另一方面,21 弦古箏根據(jù)不同調(diào)式音階進(jìn)行調(diào)弦,音響轉(zhuǎn)變靈活自如,與交響樂隊的協(xié)作渾然天成。

第60 小節(jié),“扎年”主題首次陳述,在豎琴的先現(xiàn)預(yù)示和過渡下,古箏自然的轉(zhuǎn)接并率先在中強(qiáng)力度上以八分音符雙音,高、低音區(qū)之間的大跳進(jìn)入。打擊樂器組在此段落更換為:側(cè)鼓、邦戈鼓、鈴鼓和低音大鼓,一掃之前的金屬感,添增了木質(zhì)音色的靈巧性。邦戈鼓二八節(jié)奏型式的點綴在模仿堆諧中特殊的點子“雙打”——一拍的節(jié)奏中腳下打兩下響點的一種跺腳舞步。不止于此,作曲家又安排巴松+ 低音大鼓組成混合音色式“雙打”,與邦戈鼓一前一后形成音色對答,裝飾性的重音修飾演奏使音樂更具舞蹈性和趣味性。為了打破音樂反拍行進(jìn)的固化模式,低音提琴在暗中悄悄提醒著前半拍的位置,但不喧賓奪主,以間斷的同音組成持續(xù)的低音。這樣塑造的音響充滿張力,仿佛具有數(shù)千個低沉的聲音,充滿期待。

除了橫向的線性旋律在不同音色音響間游移伸展以外,為搭建立體化的音響空間,作曲家摒棄西方古典音樂中常以三度為基礎(chǔ)的和聲手法,從樂器的音色特性出發(fā),尋找更為復(fù)雜的縱向多層次建構(gòu)可能。在第84 小節(jié)“扎年”的旋律性主題第一次呈現(xiàn)時,樂隊使用的伴奏音型看似簡單樸實,卻暗藏玄機(jī):弦樂組各聲部音色質(zhì)地相同,各聲部的音高材料從下至上為E—B—E—G—A—B—#C;上方由巴松和圓號組成的混合音色渾厚溫暖,音高從下往上排序為E—B—#F—#G—A—B。從中可見,作曲家有意強(qiáng)調(diào)二度之間的碰撞,但為了使音響不至于太過刺耳,特地選擇同質(zhì)音色或質(zhì)地相近的混合音色進(jìn)行縱向上的多層組合。音響層次形態(tài)猶如建造“高樓”一般——以純四度、純五度為不可動搖的“地基”,以大、小二度為骨架疊置出一層又一層,共同形成了一個復(fù)雜的多聲部、多層次的音響統(tǒng)一體。各聲部的音高材料均來源于旋律主題的E 商清角調(diào)式,而這種縱橫互生化的和聲架構(gòu)手法卻將音響從傳統(tǒng)的民族六聲調(diào)式中抽離出來,在形成現(xiàn)代“音塊”式音響色彩的同時給予中國性主題旋律強(qiáng)有力的支撐,形成了獨特的嶄新音響。

作品是內(nèi)在的內(nèi)容與外在的形式相交融的結(jié)果,兩者不可分割。形式的選擇依據(jù)內(nèi)在的需要而定。作曲家對西藏特性音響符號的挖掘、辨認(rèn)、理解和再敘述,猶如音樂從“種子”的形態(tài)逐步生長為具有強(qiáng)大內(nèi)在生命力的音響統(tǒng)一體。這不僅是對民族民間藝術(shù)的再創(chuàng)造,也是作曲家內(nèi)心情感和審美品格的投射。他用自己特性化的構(gòu)建方式,綜合所有自發(fā)涌現(xiàn)的活力沖動,讓《扎年》自然生成包羅一切的總體音響。

三、古箏與樂隊的“扎年”音響拓展

為一件民樂與交響樂隊或與民族管弦樂隊編制創(chuàng)作時,作曲家需考慮如何將一件民樂獨特的音色發(fā)揮到最大化,同時又使樂隊與之相融且不會將民樂音色遮蓋。平面與平面之間的張力、平面與空間的張力、節(jié)奏和音樂的關(guān)系等是作曲家在《扎年》中必須要解決的問題。在古箏與樂隊共筑下的“扎年”應(yīng)是各種可能性的組合帶來豐富張力的音響,周湘林讓“扎年”音響色彩與此種(一件民樂與樂隊)形式的平面真正運動起來,并從聽覺上使之成為一種自然與必然。

(一)古箏現(xiàn)代技法拓展的“扎年”音響

傳統(tǒng)的古箏演奏技法以左手按弦、右手撥弦為主,形成箏曲“腔韻鮮明”的旋律特點,隨著近現(xiàn)代古箏新作品的層出不窮,無論在創(chuàng)作,還是演奏方面都進(jìn)一步突破了傳統(tǒng)古箏的音色和技法,如揪弦、琴碼左撥弦、捂弦、用指甲摩擦琴弦、用手掌拍擊琴板、用大提琴弓拉奏琴弦等,無一不體現(xiàn)了作曲家們對古箏新音響的創(chuàng)造性探索和追求。但新音色的出現(xiàn),也帶來了一些為了追求音色或炫技,忽略古箏最本質(zhì)和最具魅力的“以韻補聲”特點的問題。作曲家從文化根源與樂器本質(zhì)聲音出發(fā),通過古箏技法的現(xiàn)代化演繹、古箏技法在樂隊上的拓展性運用以及混合音色的鑲綴式運用等手法,既保留了古箏最具特色的音韻特點,又以最細(xì)膩的筆觸將古箏與樂隊融合成一個整體。

作曲家為了精確表達(dá)出心中“扎年”與西藏的地域性聲音,《扎年》保留了諸多古箏傳統(tǒng)演奏技法的同時,進(jìn)一步拓寬與開發(fā)了更多全新的古箏演奏法。如將多見于西方器樂化的多連音節(jié)奏型于古箏琴碼左側(cè)呈現(xiàn);在琴碼左側(cè)長達(dá)一分鐘的演奏中包含泛音、三連音、不規(guī)整的三連音、不規(guī)整的六連音、震音等多種技法集合。這使得音樂的節(jié)奏感不斷加強(qiáng),古箏的表現(xiàn)內(nèi)涵不斷豐厚。

為打破傳統(tǒng)單聲音樂的線性化旋律思維,作曲家將“扎年”特性音程貫穿于特定節(jié)奏之中,其中最為明顯的就是八度音程的運用。如作品第60 小節(jié),古箏的旋律以高低聲部來回八度大跳的方式展開,持續(xù)18 個小節(jié)的八度進(jìn)行成為這一段落的核心音程。此種音型在全曲多次重復(fù)出現(xiàn)。一個音響材料若使用得當(dāng),重復(fù)兩次、三次,甚至不斷重復(fù),不僅能強(qiáng)化音樂作品內(nèi)部結(jié)構(gòu),且音響材料本身還能生發(fā)意想不到的精神特性。這種將特性音程貫穿于特定節(jié)奏之中串聯(lián)全曲的手法本質(zhì)上也是對“單音”的發(fā)展和延續(xù)。運用此種手法塑造出更為多樣的古箏表現(xiàn)形態(tài),從而顯示其歷史永恒的衍生(見譜例5)。

譜例5:第8—14小節(jié)、第60—67小節(jié)、第94—103小節(jié)古箏聲部

作品中多次出現(xiàn)古箏演奏技法的復(fù)合使用。如作品第300 小節(jié),高聲部為快速指序不斷向上進(jìn)行的態(tài)勢。低聲部則用琴碼左搖指的技法增強(qiáng)對噪聲背景的渲染,聽覺效果十分具有氣勢,進(jìn)一步拓寬了古箏演奏技法的維度。第308—316 小節(jié),作曲家將兩種復(fù)合演奏技法結(jié)合在了一起,先以低聲部快速指序上行伴隨高聲部的長音搖指,持續(xù)的積攢終于以不可阻擋之勢向聽眾襲來,琴碼左刮奏與高聲部三和弦的強(qiáng)力度震音交織在一起,迸發(fā)出無限的力量(見譜例6)。

譜例6:第298—303小節(jié)、第308—313小節(jié)的復(fù)合式古箏演奏技法

如上所述,作品中的古箏技法在保留傳統(tǒng)古箏技法外,繼續(xù)拓展與開發(fā)古箏演奏法的更多可能。如在琴碼左側(cè)的演奏中迅速更替變換、多種特定音型搭配特定節(jié)奏在不同段落中似是而非的出現(xiàn)、多種方式復(fù)合疊加,助推音勢、渲染情緒的演奏技法等,使原本常規(guī)的音響在非常規(guī)的運用中生發(fā)出新的音響事件,促使古箏迸發(fā)出無限音響活力。

(二)古箏與交響樂隊構(gòu)建的多維音響空間

如何用樂隊將古箏音色進(jìn)一步的拓寬和延伸,同時又保持著自身的功能性和獨立性,這是作曲家持續(xù)思考且未曾變過的創(chuàng)作理念。

1.貼合、點綴的密集音響結(jié)構(gòu)

古箏的音色個性鮮明,西洋交響樂隊與中國古箏結(jié)合帶有音色跨維度的沖擊感。如何將二者編織相融是作曲家首要面對的問題。作曲家將“異”化“同”,如第28 小節(jié),古箏在琴碼左側(cè)演奏由低至高的音程大跳,古箏琴碼左側(cè)音色清冷單薄且無固定音高,因此,作曲家選用了豎琴與之相伴,形成音色上的高度貼合與古箏音響的延續(xù)。除了同為彈撥樂器的音色模擬外,還有非彈撥樂器對古箏音響的模仿與貼合。如打擊樂組,第104小節(jié)古箏以低高聲部的同音反復(fù)為主要織體快速撥挑演奏,使用馬林巴對其進(jìn)行間隙式的貼合。這種音色結(jié)合增添了打擊樂器獨有的色彩感。弦樂組成為貼合古箏音色的模擬者和延續(xù)者,凸顯了自身獨立個體的音色特質(zhì)。

樂隊作為協(xié)作者一員,常常以多層次、多樣化的音響織體給予古箏支撐,并形成空間上的拓張。如動靜結(jié)合的異質(zhì)音色組合(如第92 小節(jié));“微復(fù)調(diào)”⑧式的同質(zhì)音色組合(這種手法主要由樂器聲部多、密度大的弦樂組負(fù)責(zé)。若著眼于更細(xì)小的微觀層次,還可以分為“音色縮減”型/“音色擴(kuò)張”型音響組合);“音色縮減”型音響組合(指對比音色先出,內(nèi)部同音色音響進(jìn)而填充的形式,如第192 小節(jié))。

此外,作曲家偏愛使用打擊樂組和混合音色樂器組對古箏旋律化片段的陳述給予瞬時的點綴,各樂器聲部音高偏愛以二度排列的方式。這種手法與西方“點描化”手法有些相似,但不完全相同。“點描化”強(qiáng)調(diào)“組織化的形式推廣到各個音區(qū)的方法、采用把樂音或非音樂音源的音,精心地分布在空間中來達(dá)到”[3](P27),而作曲家則有效吸收了這種創(chuàng)作理念,并看重點狀音色于整體的效果,強(qiáng)調(diào)裝飾性的音色在旋律線的個別音的裝點,通過個人化的調(diào)配語言顯示出各樂器豐富且具有極強(qiáng)可聽性的點綴色彩,而這種兼可聽性與韻味性為一體的點綴音色的應(yīng)用又在一定程度上與中國傳統(tǒng)音樂的審美氣質(zhì)相契合。

2.相互浸染的整體音響層次

音樂中各聲部的層次越多,音響色彩性就越豐富。通過觀察作品中各聲部之間的音高關(guān)系可以發(fā)現(xiàn),作曲家在和弦結(jié)構(gòu)的組織上十分考究,通過層層疊置的和聲手法,建立起相互浸染的多層性音響結(jié)構(gòu),將樂曲融可聽性和創(chuàng)新性于一體。作品中的和聲組合方式呈現(xiàn)出以非三度音程依托二度音程關(guān)系為縱向布局的形態(tài),在具體的和弦構(gòu)建上,常采用二度和四度、五度作為和聲重要組成部分,同時,也會根據(jù)音樂作品的需要添加八度、三度等,以調(diào)配和弦的濃度,手法靈活多變。

在現(xiàn)代音樂中,二度由于其特殊的音響色彩被作曲家們廣泛使用,但周湘林卻不是拿來即用,而是以自己的中國審美為導(dǎo)向,運用純四度、純五度與二度音程疊合的手法,力求創(chuàng)作出具有鮮明民族風(fēng)格的管弦樂作品。這種手法所帶來的音響效果緊張但不刺耳,仿佛多層性的背景音響之感。

如第110 小節(jié),木管組除短笛外共分為八個聲部,從下至上形成純四度+ 二度的縱向和聲結(jié)構(gòu),作曲家用同樣的手法將巴松演奏的長音用四度關(guān)系作為低聲部的支撐,上方聲部以二度結(jié)構(gòu)依次排列開來,由于處在高音區(qū),上方五聲部“C—B—A—G—F”的二度密集排列少了不和諧感和刺耳感,更多的是“片”狀音響,成為一個音響整體。這種四度、五度與二度音程的疊合方式并不是一成不變的,作曲家在具體的和弦構(gòu)建中會根據(jù)音樂情緒的變化和音響緊張度的需要來不斷的改變音程搭建方式:增減四、五度的音程含量,提高或削弱二度音塊的統(tǒng)攝地位,以求音樂于穩(wěn)步進(jìn)行中的千變?nèi)f化,這種和諧與不和諧音程的變化莫測的組合方式呈現(xiàn)出一種相互浸染、不可分離的“片”狀音響。

一件民族樂器的強(qiáng)弱幅度對比有限,但樂隊多個樂器以不同音色、不同聲部以及不同音高層次進(jìn)入并輔以漸強(qiáng)或強(qiáng)力度的手法,將作品的織體形態(tài)不斷加厚,使音響源源不斷生發(fā)。它們不斷變化,多姿多彩,轉(zhuǎn)瞬即逝,又始終互有重合。這種將管弦樂隊進(jìn)行動態(tài)化的手段不僅增強(qiáng)與拓寬了古箏的特性化音響,并在一定程度上為整體音響音勢的增長、音樂動態(tài)的起伏提供了有效的助推作用。

(三)雙版本中古箏與樂隊的“扎年”音響對比

在《扎年——為古箏與交響樂隊而作》完成后,周湘林又進(jìn)行了《扎年——為古箏與民族管弦樂隊而作》另一個版本的創(chuàng)作。兩個版本音樂結(jié)構(gòu)相同,音響構(gòu)建思維卻有不同。民樂隊各樂器聲音特質(zhì)以及音域、音量都與交響樂隊有本質(zhì)的區(qū)別,因此,作曲家不能依照某種固定公式直接套用。如何將完全不同的兩個編制版本,發(fā)揮各自的音響效能,是作曲家不可逃脫的一個創(chuàng)作難題。解決問題的出路:回歸地域性與特殊性。在這個意義上,作曲家將不同編制中的各樂器視為某種統(tǒng)一模式中的基本要素,彼此牽連各有含義,將它們通過特性化組合,使其兩個版本都能成為西藏地域色彩與“扎年”音響各種可能性的征象。

1.同一和弦——重置聲音關(guān)系構(gòu)型

上文闡述了作曲家在創(chuàng)作《扎年——為古箏與交響樂隊而作》版本時用相互浸染的多層音高組織搭建縱向和聲,而之所以內(nèi)部結(jié)構(gòu)可以細(xì)分成多個層次,這與交響樂隊各樂器的“家族性質(zhì)”有關(guān)。如弦樂組的小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴都具有相似的音色特點,各樂器聲部十分融合,即使著重多層二度關(guān)系的和聲搭建也不會使聽眾感到刺耳或突兀。但民族管弦樂隊中的拉弦樂組卻并非如此:高胡、二胡、中胡以及后加入的西洋樂器大提琴、低音提琴,在本身音色性質(zhì)上就各有特點。因此,當(dāng)作曲家構(gòu)建同一個和弦時,聲音關(guān)系構(gòu)型完全不同。如第78 小節(jié),將交響樂隊中的弦樂組和民族管弦樂的拉弦樂組進(jìn)行比對,可發(fā)現(xiàn),當(dāng)前者以純四度、純五度為支撐,上方三聲部是連續(xù)的二度關(guān)系時,聽覺上形成了聲音運動中的一個定格瞬間,如同獨立的色塊在各個方向上以各種顏色擴(kuò)張;而后者同樣以純五度為支撐,但上方聲部使用了在兩個二度中夾一個三度的聲音關(guān)系構(gòu)型方式,這樣一來就減少了強(qiáng)調(diào)二度的緊張感和樂器各層次的分離感,增強(qiáng)了音響的和諧度。

2.同一音響形態(tài)——轉(zhuǎn)換音響色彩和音響亮度

民樂隊各組樂器音色鮮明,個性突出,力度范圍較交響樂隊來說更難把控。在需要音響濃度變化時,如何合理地調(diào)動樂器,不僅需要作曲家對中國民族樂器與西方樂器有扎實、全面的了解,更需要其具有一種高度專注的內(nèi)心聽覺。

首先,由于民樂隊各樂器性格突出,若為了增厚音響僅不斷疊加樂器數(shù)量并不能帶來良好的效果,作曲家會選擇用異質(zhì)音色強(qiáng)調(diào)線條旋律聲部的進(jìn)行來解決此問題。如第13 小節(jié),交響樂隊版本通過加入第二小提琴來加厚織體層,但民樂隊版本中已經(jīng)使用了二胡、中胡兩聲部,再加入高胡或提琴顯然在音色、音域方面都不合適。作曲家沒有再使用同組音色,而是在新笛吹奏雙音的基礎(chǔ)上加入了低音笙,二度關(guān)系行進(jìn)的線條旋律以mf 力度平緩敘述,在“吟誦”音響中潛進(jìn)流淌,新笛與低音笙混合而來的新元素與胡琴組形成了音響上急劇與緩慢的色彩變換的力量,音調(diào)共鳴就產(chǎn)生了。這使得整個空間呈現(xiàn)出一種升華的精神特性。

其次,由于民樂隊缺少交響樂隊銅管組的“金屬”音色,在需要音樂情緒飽滿、氣勢張揚的地方,作曲家使用兩個樂器組交替演奏,在增強(qiáng)音響亮度與音勢的同時,又巧妙地完成了音色轉(zhuǎn)接,調(diào)整音量平衡。樂器之間于不斷呼應(yīng)中環(huán)環(huán)相扣,形成一個緊密結(jié)合的音響共同體。將兩版本的第36、37 小節(jié)進(jìn)行比對,可以看出音量較大的吹管樂承擔(dān)了銅管組的角色,而彈撥樂接替木管組進(jìn)行演奏。吹管樂中的高音樂器梆笛、曲笛皆是音色明亮、穿透力強(qiáng)的樂器,代替銅管樂十分適合,新笛的加入中和了過于尖銳的音色,使之更貼近圓號;第37小節(jié)又由吹管樂中的高音笙、低音笙接替木管組的雙簧管,彈撥樂中的揚琴、中阮、大阮接替了銅管樂的小號、長號和大號,于無形無影間已然完成音色的交接,作曲家的獨具匠心和巧妙安排躍然紙上,在音色的貼合、音量的平衡、織體的層次處理上可謂之典范。

為了將聲音特質(zhì)各具個性的民族樂器更好地融合,作曲家改變同一和弦在不同編制下的組織形式,使之聲音關(guān)系構(gòu)型不同。如原本在交響樂隊編制中處于高聲部位置、極其張揚的二度音程,在民族管弦樂隊編制中的同一段落卻處于中聲部,上下以四五度音程疊置,降低了音響的緊張度,有效避免了民族樂器音色分離或打架的現(xiàn)象。為了進(jìn)一步擴(kuò)大音響張力、推進(jìn)音樂前進(jìn),同一音響形態(tài)、音響色彩和音響亮度也很不同。如在同一小節(jié)中,交響樂隊編制加入同質(zhì)音色以加厚織體,而民樂隊編制加入異質(zhì)音色演奏的線條旋律聲部來進(jìn)一步加厚織體;此外,在交響樂隊銅管組擔(dān)任演奏的一些段落里,民樂隊則使用兩個樂器組輪番交替演奏,用混合音色的對比和轉(zhuǎn)換達(dá)到增強(qiáng)音勢、平衡音響音量的效果。

結(jié) 語

兩版《扎年》中,“吟誦”音響、“藏號”音響和“扎年”音響的構(gòu)建,體現(xiàn)了作曲家對西藏地域文化與特性音響高度專注的內(nèi)心聽覺與準(zhǔn)確的形象表達(dá)。作曲家將古箏與樂隊賦予同等重要的地位,對古箏技法進(jìn)行現(xiàn)代化演繹,并進(jìn)一步拓展樂隊音色,使其成為古箏音色的貼合與延續(xù),也將古箏獨具氣質(zhì)的音響發(fā)揮到最大化。

每個民族的語言都內(nèi)含獨特的力量。簡單的復(fù)制、模仿永遠(yuǎn)無法通達(dá)其聲音的深層精神和內(nèi)在的生命表現(xiàn)。如何以創(chuàng)造性的視角重新發(fā)現(xiàn)素材,又如何憑借音響結(jié)構(gòu)的思維和技術(shù)拓展素材,使其在感性上同時包納熟悉和陌生、歷史與當(dāng)代,進(jìn)而真正展現(xiàn)民族文化特色及轉(zhuǎn)化構(gòu)建的潛能,這無疑是對作曲家的極大考驗,也是當(dāng)下中國作曲家共同探討的時代命題。正如康定斯基在《藝術(shù)與藝術(shù)家論》中表達(dá)的那樣,“任何藝術(shù)都根植于它所屬的時代,但高級的藝術(shù),不但是該時代的回響或反映,還具有預(yù)言未來的力量。”[4](P126)從這個意義上說,《扎年》運用獨具個性的音樂語言,從心而發(fā),在以“我們時代”的方式找尋歷史與文化起源,同時堅定不移地進(jìn)行“我們時代”的藝術(shù)構(gòu)建,并面向未來提供了一種可能的中國“預(yù)言”。