以“情”動人

——花卉系列創作有感*

文/包雙梅 [內蒙古藝術學院]

花卉作為繪畫史上重要的題材,自古希臘羅馬時期就已出現,描繪于公元前的植物插圖,利用簡單的平涂,給人以質樸且純粹的感覺,富有強烈的裝飾風格。而后從文藝復興至19 世紀,諸多畫家都通過筆下的綻放的花卉傳達生機與美麗,展現出人們對于美好生活的追求。近現代風格的花卉作品則承載了人們更多的情感與向往。一批優秀的藝術家以鮮明的特色、獨立的視角,通過專業的繪畫構圖方法賦予現實的花卉以藝術的面紗,展現在畫面之上、方格之間。花卉形象是賞心悅目的,同時也凝聚著中華民族優秀文化的精神,以獨特的魅力給人以愉悅享受的同時,傳遞著人類有關于美好的心愿與祝福,寄托著人的情感。結合當代繪畫創作語境,展現出當代中國花卉作品的特殊魅力。

《花卉靜物》是筆者這些年創作的系列作品,通過探尋花卉中的情感意蘊與審美意識,來表達筆者對生命的摯愛與美好的渴望。這一系列作品在不同的色調情緒之下呈現了不同的美感,在創作中,筆者嘗試給予花卉以自身情懷,將花卉所蘊含的情感寄托轉化為一種特有的精神力量展現在作品當中。在創作過程中,“花卉”這一意象反映了筆者的個人情感與態度表達。這種源于內心深處自發的情感反映同時加深了對藝術形式的深刻理解。

首先,筆者的創作初衷是源于對花卉的喜愛與細膩情感的找尋。最初筆下的花卉靜物多為寫生如《花卉靜物-1》(圖1),在不同環境效果下去發現花卉不同面的美好,成了我最初的向往。這如同德加筆下描繪的舞女,是對美最純質的表達。在后期,我不再滿足于通過寫生來表達這份美好,在我臆想的世界中,更多富有情緒的花卉將我腦海之中空白的畫卷慢慢填滿,也就是這段時間的創作經歷,讓我通過花卉感受到了更為細膩、飽滿的情感,我漸漸開始借用花卉形象來言喻女性的情感表達,通過結合具象與非具象的造型方式來展現我作品中花的形象。根據畫面的整體效果的需要再進行深入刻畫,以求“花”能傳情達意。在潘玉良的花卉作品中,可以看到中國畫傳統技法與印象派的融合,關紫蘭的花卉作品可以讓人感知到狂放的激情與明亮的色彩,而丘堤的花卉作品在保留溫婉嫻靜的同時也有奔放的感情表達。在我心中,這些花卉折射出的女性形象代表的是一個時代的縮影,亦是一個時代的進步。站在一個歷史的高度上,使我重新審視了中國油畫作品中蘊含的女性形象。中國藝術家立足于中華上下五千年的文化之上去粗取精、去偽存真,把中華民族的文化精神、民族特色與西方油畫的技法相結合,賦予作品更深層次的意蘊。筆者也希望將內心最真摯的情感投射在創作上,讓作品呈現出了多彩繽紛的面貌和獨特形式的繪畫語言以及強烈自身情感的表達,進而充分體現出了女性題材藝術作品的價值意義。

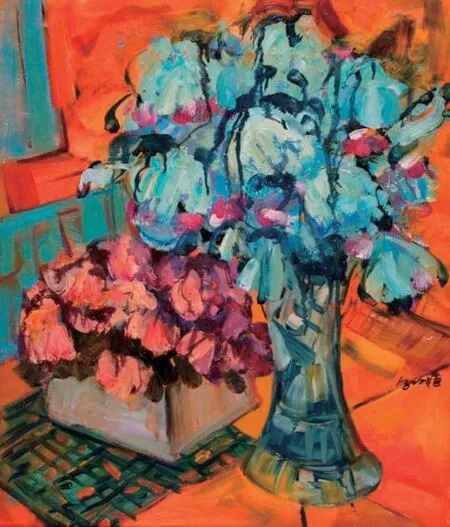

其次,從作品的造型結構而言,花卉系列作品以西方油畫的創作形式作為基礎,重點表現花瓶中含苞待放的花朵,畫面整體渲染出生機盎然的狀態,例如在作品《花卉-1》(圖2)中,并沒有太過刻意地描繪花卉的客觀形象,更多的是根據自己的理解去構成畫面。注重感性的直覺與率真的表達方式,將自身的生活體驗通過作品進行傳達,讓觀者能有主觀情感的延伸。在構圖方面,采用穩定的三角式構圖,將主體花卉置于不同形狀分割的空間之中,通過花瓶與底座的延展性使畫面更具分割式美感。在作品《花卉-2》(圖3)中,筆者嘗試通過展現花瓣葉子以及不同造型的花瓶在畫面中的組合效果。力求達到繁而不雜,簡而不空。而過度繁復的構圖會對畫面的表現力造成一定的損失。引領觀者視覺焦點集中在簡單的物象中,從而引起美好遐想,使得觀者從畫面延伸到現實生活,進而更好地與畫面美好的氛圍相融。在創作過程中,筆者盡力地想把對花卉的印象表達出來,同時也將作品的朦朧感注入當代藝術語言中,這份實踐運用也是對現實生活的反映和折射的過程,將作品投身于生活,將對生活的獨特感受與認識傾注于筆端,此時作品本身就附加了對生活、對人生的思考和表達。不再追求客觀機械化的塑造,在創作中探索中表達出自身對生活的情感和追求。

圖1 包雙梅/ 花卉靜物-1

圖2 包雙梅/ 花卉-1

圖3 包雙梅/ 花卉-2

圖4 包雙梅/ 花卉2021-9

圖5 包雙梅/ 花卉2021-6

圖6 包雙梅/ 花卉-3

圖7 包雙梅/ 花卉-4

再次,從色彩而言,在作品《花卉2021-9》(圖4)中,畫面整體色調偏冷,畫面的主要基調為大色塊白色、黃色以及綠色。在花朵的冷色處施以暖色進行點綴,試圖讓人感受到綻放帶來的生機,增添了畫面的層次感。同時讓邊上的黃色花朵與主體的白色花朵從色彩以及造型上產生呼應,畫面中的葉子、桌子、盤子、窗戶等則是以深色為主,通過色彩造型上的互補突出畫面主體。在背景處調以紅紫色,使得畫面的冷暖色調達到一種平衡。運用色相對比、色彩的明度純度對比豐富畫面效果。在用筆上,通過筆觸的大小,讓畫面產生松緊有致的對比感,富有肌理感,每一筆看似隨意的筆觸都張揚著創作者對生命的執著。在畫面中,筆者有意識地削弱主體的具象因素,力圖以簡單的造型突出視覺效果,以言簡意賅的形式突出主題。而在作品《花卉2021-6》(圖5)中,筆者則是通過更為強烈的色彩對比,來表達心中花卉的另一種美感與靈動感。通過更具個性與靈動性的形式,給予花卉更多樣性的表達。讓同色塊與不同的色塊之間產生聯系,通過對疏密的用筆方式、厚薄的色彩變化等方面進行調整,使色彩在布局上富有節奏韻律感。同時根據畫面的需要,在畫面色彩冷暖之間、明暗之間讓其產生出不同的變化。畫面中花朵的造型不一,形成了大小不一的面,這樣的變化不僅僅體現在視覺效果上,也體現在冷暖關系之中,從而形成更加生動有趣的畫面。高純度的色彩對比,也會增強畫面的視覺沖擊力。通過強調絢麗多姿的色彩,釋放架上繪畫原本的魅力。

在作品《花卉-3》(圖6)中,筆者根據花卉靜物以及其他物體的結構走向來安排筆觸,讓筆觸充分展現物體表面的結構特點。在繪畫的過程中通過充分運用色彩間的調和與對比實現色彩間多樣的融合,這個過程不單單是顏色的表達,更是繪畫作品載體的靈魂。如此富有魅力的色彩使得畫面更豐富、更富有張力,同時賦予畫面一定的平面裝飾性,色彩的運用反映著藝術家的情感與個性,通過對色彩的運用可以更好向觀賞者表達自己的內心感受。在作品中,筆者并不追求濃艷的視覺效果,而是更希望用簡單的純色概括,正是這種純粹,有力地表達出我內心深處的情感。在作品《花卉-4》(圖7)中,筆者嘗試在花卉創作中增添新的元素,多個元素結合在一起,產生了明顯的對比以及層級關系。這種關系的產生不僅可以促使畫面中的空間層次更加明顯,還能產生一種視覺上的美感,顏色的對比也更加明艷且激烈,形、色、線在畫面上組合排列,將筆者心中真摯熱忱的情感營造出來,同時也是對畫面深層次內涵質感的表現提升。

最后,從情感觀念而言,筆者并不單純注重作品色彩、構圖、筆觸等在理論上的和諧,更在乎的是繪畫語言的表達與情緒的渲染。希望可以通過借用花卉的樣式,實現更高情感境界的追求。蘇珊·朗格認為:“藝術活動中個人情感往往是把握普遍情感的一個媒介。藝術家可以通過對自身情感的體驗而對其有所感悟,甚至可以從自身情感材料之中實行‘移植’和‘借用’……實現其對情感概念的形象性表達。”隨心、隨性的表達使女性畫家在作品的形式上、材料上、創作技法上亦可達到多樣、豐富、自由的境界。情感真正成為了當代中國女性繪畫創作的驅動力,它讓當代中國女性繪畫煥發出無比靈動鮮活的生命氣息。“花卉”這一意象,寄以大部分女性對于生活的情感和生命感悟,將生活中每一件事物予以生命和情感,這與文藝角度上的象征表達正好達成一致。畫家重視每一個創作環節,使畫面的每一個部分都具有情感表現力。畫家在創作中展示真實的,與生活、自然、心靈緊密相連且毫無偽飾的真情,自覺地還原女性本真的氣質。歌德曾經表示,自然存在的相關元素,給藝術家提供了重要的靈感來源。花和女性有一定相關性,它為人類生活提供了大量樂趣和情懷,所以在藝術家的創作過程中,頻繁利用花卉作為主題。諸多女性畫家也認為自己和花存在一定聯系,以此作為主題,有利于表達情感,還可以實現對自我的關照。

在創作中,當代畫家在色彩、形體以及構圖等方面,注入了對于時空以及思想的詮釋,作品也從畫面的表現上升到了情感的交流之中。在繪畫中傾注對于生命的思考與認知,然后結合畫面,對作品進行深層次的完善,更好地借助于花卉來傳達內心情感。

綜上所述,花卉是人們對于美好的具象表現,是視覺層面、心靈層面的需求,筆者力圖通過花卉作品表現出更深層次的思考,進行感情的表達或者傳遞。花卉題材作品傳承至今,早已經擺脫對于花卉本身欣賞的局限性,更多的是將藝術家的經歷、性格、情感最終物化于花卉作品的精神之中。作者與觀者對于美好題材從審美上的追求正是體現了這一點。在創作中,筆者依托于這份美好傳達了對于“女性精神”的贊揚、對于生命的感悟、對于美好的堅持。而花卉在這其中,起到了托物言志的作用,它包含了筆者的理想與人格化思想,傳承著新時代下眾多藝術家的追求,傳承著人民心中的時代精神與愿望。讓觀賞者與畫家產生更多的共鳴,這也是為什么花卉題材經久不衰的原因。通過研究對花卉作品的元素和精神表現,豐富了創作的語言表現形式與手法,做到以“情”動人。

花卉系列創作是筆者對中國傳統文化情感表達的再認識與發現,在弘揚中華民族傳統文化的當下,我們要立足于當代中西方文化多元化發展和交融的背景下,探索具有當代中國鮮明時代特征的繪畫語言。在作品中逐漸找到與自身審美意向相融合之處,為創作出既有趣味性又富含當代性的中國花卉題材藝術作品貢獻自己的力量。