辛迪·謝爾曼:不必知道我是誰

艾佳

《無題電影劇照》的部分照片。《無題電影劇照》是一組創(chuàng)作于1977年至1980年間的黑白照片,被認(rèn)為是當(dāng)代最具獨創(chuàng)性和影響力的藝術(shù)作品之一。

在浩瀚的藝術(shù)史中,我們找不到可以和達(dá)·芬奇、畢加索、梵高這樣的世界級大師齊名的女性藝術(shù)家。但還好,現(xiàn)今世界的大部分地區(qū),女性和男性一樣擁有受教育和參與政治的權(quán)利。在兩次世界性的女性主義運動后,社會、政治、藝術(shù)、時尚、科技等領(lǐng)域都能看到女性的參與。

在2019年的數(shù)據(jù)中,整個美國的藝術(shù)家有52%為女性。可以說,女性參與藝術(shù)創(chuàng)作的比例已經(jīng)完全不輸于男性,甚至還多那么一點點。但是,在各種美術(shù)館、博物館、私人機(jī)構(gòu)的藝術(shù)品收藏中,數(shù)據(jù)顯示只有3%—5%的收藏品為女性藝術(shù)家的作品。

具體來看,在紐約大都會藝術(shù)博物館的現(xiàn)代藝術(shù)收藏中,只有4%為女性藝術(shù)家的作品,但是,博物館中有76%的裸體作品描繪女性。同時,在2017年,全美國各大藝術(shù)機(jī)構(gòu)總共舉辦了590場展覽,其中只有27%的展覽在展示女性藝術(shù)家的創(chuàng)作。這個不到三分之一的曝光度和討論度就與52%的女性藝術(shù)家人口比形成了一種巨大反差。

更大的懸殊來自藝術(shù)市場。2017年至2022年,全球拍賣價格前100名的藝術(shù)品的創(chuàng)作者中,只有2位為女性藝術(shù)家。

世界三大藝術(shù)博物館——1753年建立的大英博物館、1793年建立的巴黎盧浮宮和1870年建立的紐約大都會博物館,從成立到今天為止,少則100多年,長則260多年的歷史中,從未有過一任女性館長。

如此看來,任何一位成功的女性藝術(shù)家都是了不起的。而在當(dāng)今藝術(shù)圈,就有一名女性藝術(shù)家,她的成功顯得尤為突出。這位女性藝術(shù)家不僅受到了學(xué)術(shù)界的認(rèn)可,其作品更是受到藝術(shù)市場的寵愛。當(dāng)她還是一個二十出頭的年輕女孩兒時,就已在紐約打開了自己的事業(yè)窗口。她就是美國藝術(shù)家辛迪·謝爾曼。

2022年,紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館為謝爾曼舉辦了職業(yè)生涯50年的個人回顧展,一共展出170多件作品。

在所有美國藝術(shù)家中,辛迪·謝爾曼有一張最容易被辨別出的臉,因為她一直在作品中重復(fù)利用這一形象,但同時,謝爾曼本人又是一個讓人認(rèn)不出來的藝術(shù)家。

作為一個女性,她的真實面目總是躲藏在厚重的妝容、夸張的假發(fā)和各式各樣的服裝背后。在一件件作品里,你看到的永遠(yuǎn)都是謝爾曼本人,但是你卻永遠(yuǎn)看不清她原本的模樣。

2022年,紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館為謝爾曼舉辦了職業(yè)生涯50年的個人回顧展,一共展出170多件作品。當(dāng)時的謝爾曼還不到70歲,這對于一位還在世的女性藝術(shù)家來說,是非比尋常的榮耀。這場個展證明了她在當(dāng)代藝術(shù)界幾乎達(dá)到了登頂之勢。

謝爾曼1954年出生在新澤西州。她曾在紐約州立水牛城大學(xué)學(xué)習(xí)藝術(shù),最初選擇的是油畫專業(yè),但是沒過多久,她就對繪畫厭倦了。在她看來,繪畫非常死板且無趣,在當(dāng)時,以紐約為中心的當(dāng)代繪畫界已完全被男性占領(lǐng)了。新表現(xiàn)主義在那時占主導(dǎo)地位,代表人物有后來還拍攝了電影《潛水鐘和蝴蝶》的畫家朱利安·施納貝爾和善于采用拼貼語言的大衛(wèi)·薩利,以及寫實主義的畫家艾瑞克·費舍爾。這幾位以“壞男孩”形象著稱的男性在20世紀(jì)70年代成為紐約藝術(shù)圈的主流。

相較于繪畫,20世紀(jì)70年代的攝影界似乎是一塊還沒有被男性藝術(shù)家占領(lǐng)的高地,在創(chuàng)作的手段上也顯得更為主觀和自由。謝爾曼形容自己的油畫學(xué)習(xí)就是“一遍又一遍的模仿”,毫無新意。于是,她決定放棄繪畫,拿起相機(jī)。

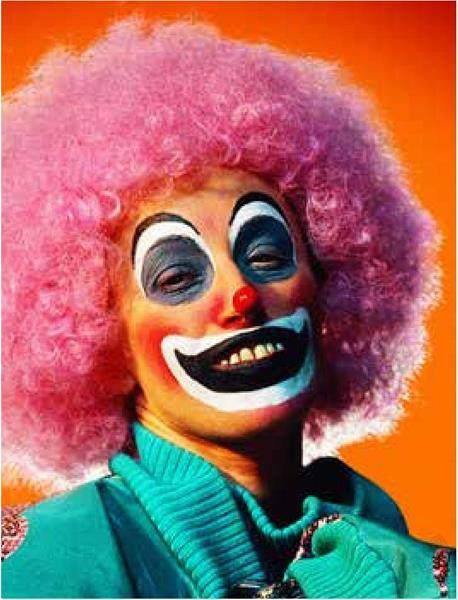

1975年,謝爾曼在學(xué)校完成了一套由5張照片組成的作品:《無題A—E》。通過化妝,謝爾曼把自己打扮成了5個不同的角色:其中有小丑、一個十多歲的小姑娘、一位美艷的少婦。

那時的謝爾曼對化妝和角色扮演產(chǎn)生了濃烈的興趣,不僅在創(chuàng)作中,在生活里她也這樣。謝爾曼常出入紐約的各種雜貨二手店和跳蚤市場,淘舊衣服和首飾。她認(rèn)為,這些被人用過的東西更有意思,能夠讓她從物件本身聯(lián)想出這些東西背后的主人形象。甚至有一次,她還裝扮成孕婦出席了一場畫展的開幕式。

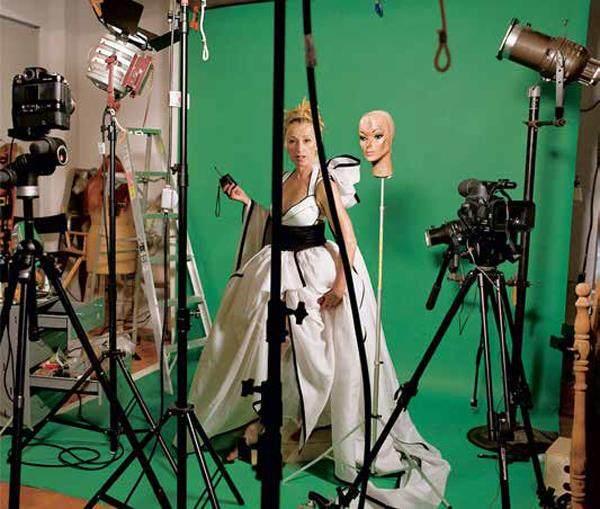

1977年大學(xué)畢業(yè)后,謝爾曼繼續(xù)在公寓里把自己扮成各類女性形象,然后自己拍下照片,它們就是其成名作《無題電影劇照》的前身。這個系列成為女性主義者們不斷討論女性形象的作品,共有69張黑白膠片攝影,視覺靈感來源于20世紀(jì)50年代后的美國流行文化。

照片中,謝爾曼把自己扮成人們熟悉的電影女主角的樣子。多數(shù)情況下,謝爾曼會采取自拍的形式,把相機(jī)固定在三腳架上,有時還故意把快門線露出來,讓人看出這是自拍,而有時候也會由朋友或家人幫她拍攝。

乍看之下,這些照片就像是某個好萊塢低成本影片中的劇照:女主角在做自己的事情,處于一個故事情節(jié)之中,她不直接與鏡頭外的我們對話,但身體的姿態(tài)卻在故意引起人們的注意。電影明星、雜志模特、時尚名媛、家庭主婦、辦公室秘書、圖書管理員……謝爾曼非常擅長化妝易容和角色扮演,她自導(dǎo)自演了一系列不同身份的女性形象。她們都有一種“無意識”的表情,或者說受到某種驚嚇、威脅,或者正在承受一種抑郁和痛苦。即便是沒有明顯的表情,我們也會根據(jù)她所處的環(huán)境,感受到即將到來的危險。潛意識告訴我們,眼前的這位女子是個悲劇人物,不幸的事件馬上就要發(fā)生。

這些戲劇性的氛圍,尤其是“畫外有畫”的構(gòu)圖,揭示出一個個“女受害者”的身份,讓不少觀眾想到了希區(qū)柯克的電影。希區(qū)柯克的鏡頭里充滿了各種美麗的女性,她們濃眉大眼,穿著貼身鉛筆裙,有著金色的卷發(fā),像是《群鳥》和《驚魂記》中的女主角。謝爾曼似乎就在收集這種美麗的女受害者的圖像,從不開心的家庭主婦、性感女秘書、迷茫的女青年,到在路邊搭便車的少女,她們都神秘而性感,且在觀看心理上暗示了一種無助、軟弱、容易受傷的特質(zhì)。

這組照片為黑白攝影,洗印成大約8寸大小。有的照片要么是對焦不準(zhǔn),要么是存在手動模糊,或者是曝光過度,總之,手法和質(zhì)量都讓人聯(lián)想到片場快照,或者是廉價的新聞宣傳照。這些女性照片,既不像雜志上的時尚大片,也不像高雅而專業(yè)的黑白人像攝影。

但謝爾曼根本就不在乎對其攝影技術(shù)的批評,在《無題電影劇照》中,她只想讓人們看到一種在生活里司空見慣的、幾乎熟悉到要被人忽略掉的女性形象。這種帶有悲劇色彩和色情意味的女性形象頻頻出現(xiàn)在好萊塢電影、電視廣告、雜志插圖中。這種女性形象的描繪,正暴露出主流媒體和普通大眾對這種不真實的女性形象的認(rèn)同。

《無題電影劇照》這套作品出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代,正處于美國女性主義第二次運動的高潮期。于是,很多女性主義者快速地關(guān)注到了這套作品。她們認(rèn)為,這套作品標(biāo)志性地體現(xiàn)了一種后現(xiàn)代主義的解構(gòu)思想下女權(quán)主義的崛起。學(xué)者們紛紛從各個角度去解讀謝爾曼的作品,說她是反思媒介文化,批判一種藝術(shù)和文化史中存在了幾千年的“男性目光”,討論她的攝影表現(xiàn)出社會心理學(xué)中所謂“偷窺欲”的壓抑與展示。

謝爾曼一直都對公眾說,“我從來都不是女權(quán)主義者,我在創(chuàng)作這套作品的時候,也沒有正兒八經(jīng)地讀過女性主義的書,而且我在拍攝這些照片時,腦子里也沒有刻意地去想所謂的男性的眼光”。

雖然,謝爾曼嘴上不承認(rèn),但是她扮演的女性給人這樣的解讀并不是空穴來風(fēng)。總體來看,《無題電影劇照》里的女性都是極富誘惑力的女人,危險而性感。在談到這種設(shè)計時,謝爾曼說:我用那種形象是為了表達(dá)我對性的曖昧態(tài)度。我和這類女性一起長大,而且電影里總是展示這些東西。我喜歡這些形象,她們危險而性感,然而在生活中,人們卻總在說,你應(yīng)該做一名好女孩。

謝爾曼在其蔚為壯觀的創(chuàng)作體系中還發(fā)展出了許多風(fēng)格迥異、面貌獨特的作品,比如在2003年前后創(chuàng)作的《小丑》系列。

謝爾曼將創(chuàng)作帶回了工作室內(nèi)的可控環(huán)境中,將相片中的地點投影到角色背后的大屏幕上,這種技法如今被稱為“背景投影”。

謝爾曼在2016年至2018年創(chuàng)作的《飛來波女郎》系列攝影作品。

這暴露出謝爾曼一個頗有意味的潛意識。事實是,她的作品完全處在女性主義的議題內(nèi),但她卻拒絕承認(rèn)自己女性主義者的身份。雖說,藝術(shù)家自古以來都不愿意被某一種主義、學(xué)說、主題所禁錮,但是,人們分明可以在謝爾曼的表述中看到女性主義正在批判的社會現(xiàn)象:一種女性在長久的道德和文化約束下的自我否定。

在兩次世界性的女性主義浪潮之間,1949年,法國女作家波伏娃完成了《第二性》這本書。書中,波伏娃提出了一個著名的觀點:一個人并非生下來就是女人,而是變成女人的。意思是說,生理性別并不是區(qū)分我們是男人還是女人的重要因素,后天接受的宗教、文化、教育、價值觀和道德倫理中對女性的定義,才是真正決定了區(qū)別女人和男人的東西。

從這個觀點來看,《無題電影劇照》就向觀眾暴露了一個事實,即謝爾曼作為一個女性,是如何去理解和詮釋女性角色的。這套作品創(chuàng)作于20世紀(jì)七八十年代,但我們可以發(fā)現(xiàn),她描繪的女性形象的細(xì)節(jié),如厚重的粉底、又粗又黑的眼線、子彈頭一樣的內(nèi)衣,這些元素都來自20世紀(jì)50年代。

但實際上,20世紀(jì)70年代之后,隨著女性運動的發(fā)展,美國女性在裝扮上發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)變。那時流行寬大的墊肩西服、自然的妝容,追求一種冷酷和強(qiáng)勢的女性氣質(zhì),而不是謝爾曼鏡頭里的模樣。所以,《無題電影劇照》實則展示的是謝爾曼腦海里的女性,側(cè)面反映出,她是如何在自己的成長環(huán)境里,通過電視、電影和雜志、報紙等媒介來接受和學(xué)習(xí)什么是女性形象的這一個過程。

謝爾曼在所謂的丑陋中找到了真正有趣的東西。后來,她這種對“假玩意兒”的興趣,延伸到了虛擬世界中,照片的風(fēng)格與她以往作品反差很大。

《無題電影劇照》成功背后的藝術(shù)家巧思、視覺語言的有效性、大眾的語法結(jié)構(gòu),正好暴露了謝爾曼是如何在社會中“變成一個女人”的心路歷程。這個心理演變不是生理的、自然的,并非自洽的,而是受到外界因素的影響,被媒體操控,最終在毫不自知的情況下被“產(chǎn)生”出來的。這種女性形象的“生產(chǎn)”過程,其實在人類歷史的長河中從未停止。

幾千年來,藝術(shù)家都以男性的眼光為主,描繪著人類的文化史。女人的身體成了繪畫藝術(shù)和雕塑作品里的一個主題、一種符號。當(dāng)我們用歷史的眼光去審視這種藝術(shù)史,就會發(fā)現(xiàn),我們從沒有一個正常而客觀的、不帶欲望的關(guān)于女性形象的表述方法。

男性藝術(shù)家為了潛在的男性觀眾,從各種角度、情景、風(fēng)格去描述女性的身體、形象及社會身份,以至于所有女性在成長過程中所接受到的女性形象都是透過男性眼光而產(chǎn)生的,就仿佛是女人一直在用男人制定的鏡子來檢查自己的容貌一樣。因此,在以謝爾曼為例的女性進(jìn)入藝術(shù)領(lǐng)域時,女性身體幾乎形成了一種不可描述且不能再現(xiàn)的狀態(tài)。因為,只要用視覺藝術(shù)來表達(dá),由于歷史的原因和潛意識的影響,這個主題的圖像和符號就不可避免地成為一種男性眼光的生產(chǎn)和蔓延。如果要正確而客觀,且不帶性別色彩地去描述女性的身體,那似乎也只能通過理論和語言來表達(dá),而不能最終輸出成圖像。

所以,在1991年,勞拉·穆爾維在她的文章《女性身體的幻景》中,就對比了謝爾曼的攝影和當(dāng)時流行的女性主義思想。她認(rèn)為,謝爾曼大膽面對了這一不可再現(xiàn)、不可描述的女性身體的形象問題。謝爾曼的鏡頭收集了刻板印象中的女性特質(zhì),因此《無題電影劇照》不僅記錄和詮釋了男性眼光對女性身份的塑造,更是向人們展示出了:女性身體是如何被我們的社會“女性化”的這個過程。

在《第二性》里,波伏娃用大篇幅談?wù)摿嗽谌祟愇拿髦校腥耸侨绾螌⒆约憾x為“自我”(Self),而將女性定義為“他者”(The Other)的過程。也就是說,在我們的社會文化中,存在一個隱形的“以男性為主體、女性為客體”的不平等結(jié)構(gòu)。波伏娃還犀利地指出,如果世上只存在一種人性,那就是男性,女性只不過是男性的偏離。所以,這是一個屬于男人的世界。語言中充滿了這樣的證據(jù)。英文中的Man可以指代整個人類,而歷史一詞“History”其實就是指“男人的故事”(His Story)。語言形成的背后都透露出一個訊息:在各種文明中都有一個約定俗成的認(rèn)識,女人只是人類的一部分,而男人可以是全部。

在這個意義上,謝爾曼的藝術(shù)誠實地描述了這種“第二性”的存在狀態(tài)。雖然我們在照片中看到一個個活靈活現(xiàn)的女性形象,但是,透露著一種男性對于女性身體的窺探欲和占有欲。在畫面的外部,有一個站在暗處的男人。女性的受害者形象和被觀看的角度,正是以低于男性觀眾的前提預(yù)設(shè)而存在的。這層觀看是將女性身體物化的欲望投影。

照片里的女人們,在電視里見過,在電影里看過,在童話里聽到過。有的只穿了內(nèi)衣睡在床上,有的濕漉漉地站在浴室——她們的姿態(tài)都在暗示,在同一間屋子里,還有另外一個人和她們在一起,那是一個男人,一個社會約定俗成的男性觀眾。我們作為觀眾,無論男女,也被放在了一個窺視的角度。更可怕的是,創(chuàng)作出這個畫面的藝術(shù)家本人,在攝影機(jī)背后的女藝術(shù)家也展現(xiàn)出一種男性主體的文化姿態(tài)。

因此,有女性主義者批評謝爾曼,說她的藝術(shù)是模仿了男性媒介對于女性形象的描繪,沒有批評男性眼光,反而是擴(kuò)散了它的能量。可以說,謝爾曼的作品十分顯著地打著流行文化的烙印再現(xiàn)了一種男權(quán)結(jié)構(gòu),而她的藝術(shù)成功地強(qiáng)迫我們再次思考女性藝術(shù)問題的真實性。

其實,媒介對于女性形象的描繪也不是一成不變的。

“二戰(zhàn)”中期,美國有大量男性參戰(zhàn),全國對重工業(yè)的依賴極大,政府曾一度鼓勵家庭婦女參與到戰(zhàn)爭和政治社會活動中。同時,雜志上的宣傳畫也開始用美麗活潑的女工人的形象呼吁婦女參加國家建設(shè)。如1943年的《我們能行》中,一個強(qiáng)壯有力的女電工的藝術(shù)形象就在美國家喻戶曉。

然而,戰(zhàn)爭一結(jié)束,婦女就應(yīng)該回歸家庭。20世紀(jì)50年代的美國書刊和電影電視把那些要外出工作的女性描繪為“不稱職的母親”或“精神不健康的婦女”。女性主義者認(rèn)為,這種不鼓勵職業(yè)女性的文化趨勢與電影中出現(xiàn)的悲劇女性有聯(lián)系。那些歇斯底里的家庭主婦,頗具心機(jī)的壞女人和設(shè)計圈套的誘人女郎,她們都是不滿足于家庭生活,對世界和金錢有欲望的女性,這也導(dǎo)致了她們最終走向毀滅。

這類女性形象充滿了謝爾曼的藝術(shù)作品。無論她的作品如何變化,她表現(xiàn)的主題幾乎是相同的,就是各種各樣的女性形象。但她扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)的描述方式——作為一個女性藝術(shù)家,謝爾曼扮演了一個男性的角色,偷窺充滿欲望的女人。她最獨特的地方就是她同時承擔(dān)了兩種角色:一個假設(shè)的男攝影師或男性觀眾和一個隨時可能被侵害的女主角。

自始至終,謝爾曼都說:我不是一個女權(quán)主義者。她也說,“盡管我從來都不承認(rèn)我的作品具有女權(quán)主義思想,或是女權(quán)政治宣言,但事實上,我的每一件作品都是以一個處在現(xiàn)實文化中的女性角度進(jìn)行觀察的結(jié)果”。

很多時候,藝術(shù)家對自己創(chuàng)作意圖的敘述往往與評論家相左,女權(quán)主義者們與謝爾曼,在對其攝影作品進(jìn)行功能上的解讀時產(chǎn)生矛盾。這種學(xué)術(shù)爭論在筆者看來,未嘗沒有價值。正如謝爾曼所說,“在我的照片里,有那么多層層疊疊的人造物,虛假和含糊不定的目光,而我很喜歡這種不清楚與混沌”。

(責(zé)編:馬南迪)