守信代表:信風

朱雪妍 梁萍

信風是海上的守護者。1519年,葡萄牙航海家麥哲倫率領船隊,從西班牙圣盧卡港出發時,就是借助東北信風和赤道海流橫渡大西洋,繼而完成環球航行。此圖為葡萄牙航海紀念碑(供圖/朱雪妍)

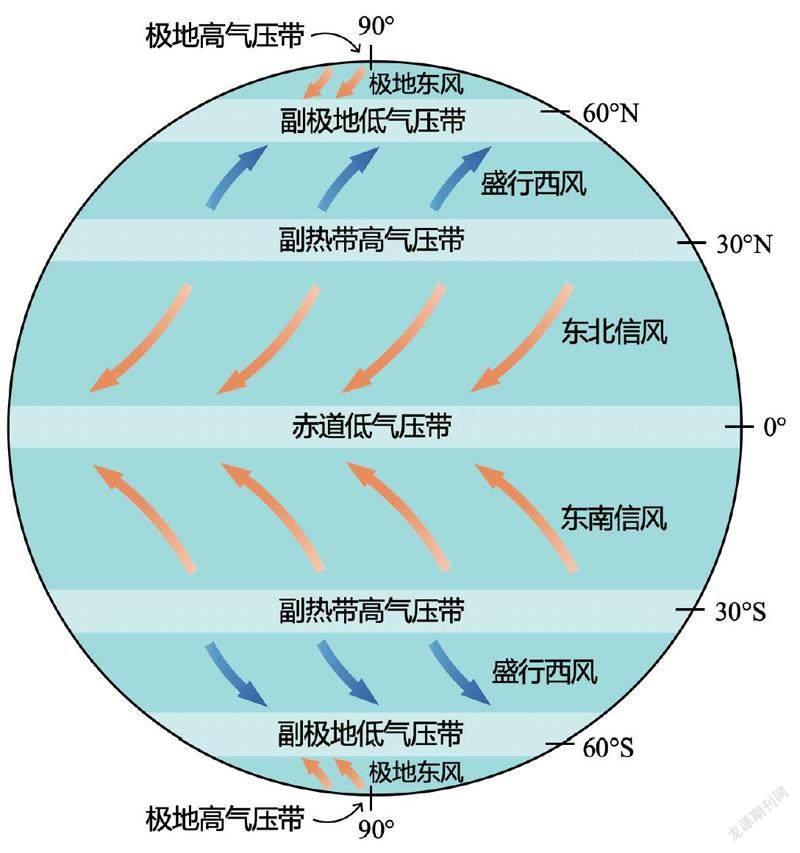

風,看似無情,凌草木、凋碧樹、吹花落;骨子里卻是有情有義,以誠為本、以信為天,每年堅持為副熱帶高氣壓帶向赤道低氣壓帶傳遞“書信”。車馬很慢,書信很遠,在地轉偏向力的干擾下,風“使者”不得不拉長行程,在北半球吹東北風,在南半球吹東南風。這樣堅守信用、常年保持穩定方向的風,被稱為“信風”。

地球上的氣壓帶和風帶分布示意圖(供圖/朱雪妍)

信風風向為何穩定不變?這要從其成因說起。

信風形成的根本原因是太陽輻射在不同緯度帶分布不均勻。具體而言,在太陽長期照射下,赤道地區受熱最多,氣流上升,空氣從地面向高空堆積,進而在近地面形成赤道低氣壓帶,高空產生高氣壓區。由于赤道高空的高氣壓與南北兩側同一高度的低氣壓形成了氣壓差,受水平氣壓梯度力(一種促使大氣由高氣壓區流向低氣壓區的力)的影響,空氣在高空從赤道向南北兩極移動,再加上地轉偏向力的作用,空氣運動至南北緯30度附近時堆積下沉,繼而在近地面又形成副熱帶高氣壓帶。

由此,在低空,風從副熱帶高氣壓帶吹向赤道低氣壓帶,并在地轉偏向力的影響下向右偏轉,最終在北半球形成東北信風、在南半球形成東南信風。

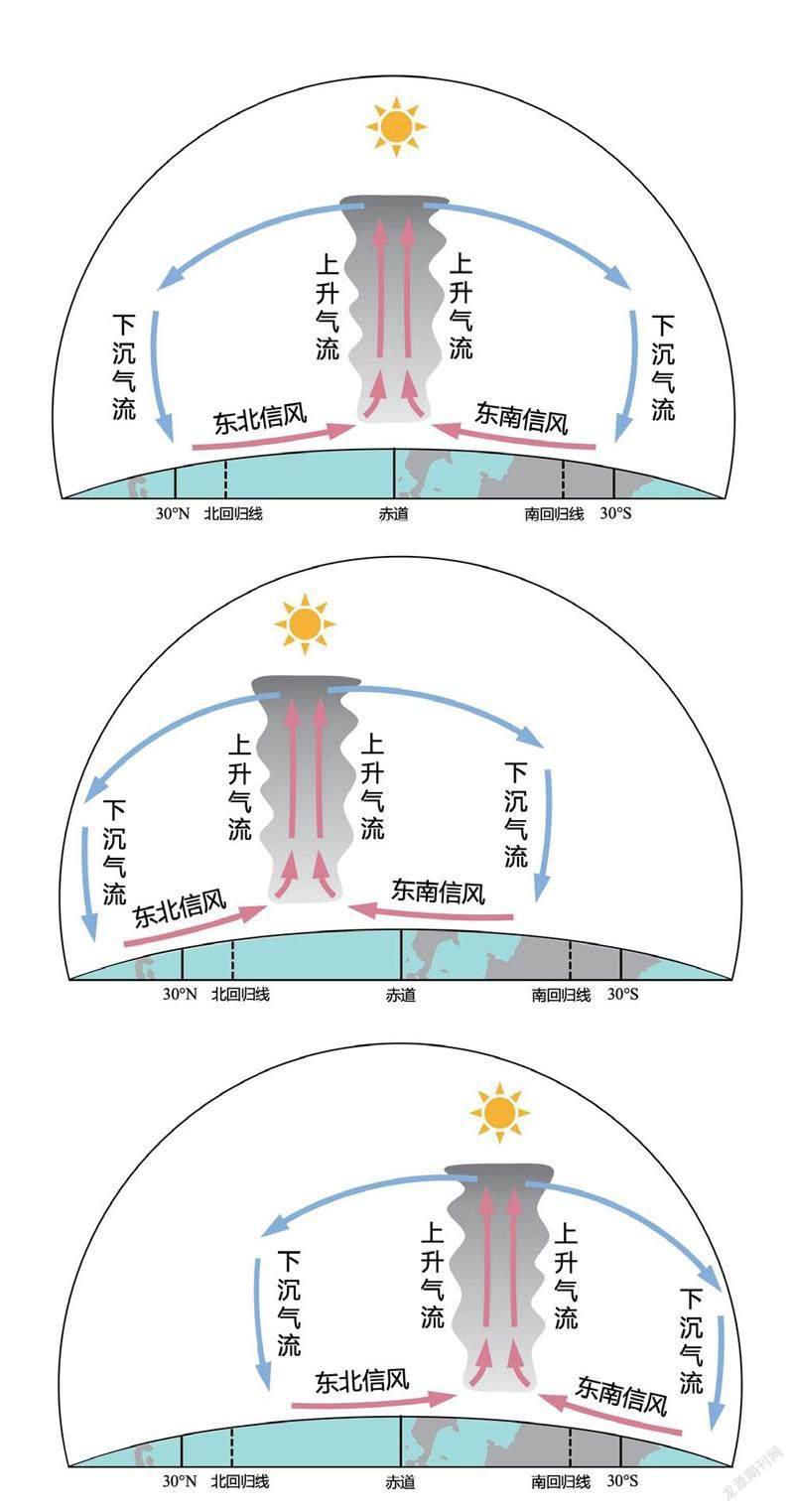

此外,太陽直射點并非一直在赤道,而是在地球南北回歸線之間來回搖擺,所以,信風位置也會隨之發生南北移動。

大航海時代,蒸汽機尚未被發明之前,信風如同恪盡職守的守護者,為遠洋活動的船只保駕護航,促進了文化、貿易的交流和繁榮發展。而全球化的今天,雖然信風驅動航船的動力作用已沒那么重要,但它對全球天氣氣候的影響仍不可小覷(qù)。

信風的形成機制示意圖(供圖/朱雪妍)

在非洲北部,東北信風從內陸吹來,所攜水汽甚少,聯合強大的副熱帶高壓控制的下沉氣流等因素,造就了氣候極度干旱的撒哈拉沙漠。

信風一定會導致干旱嗎?答案是否定的。例如,在大陸東岸,信風從海洋掠過陸地,帶來的充沛水汽有利于成云致雨,若是遇到山地或高原,地形的抬升作用將會導致大量降水。非洲馬達加斯加東部熱帶雨林的形成,就與此有關。

在中國,氣候雖多受季風影響,但當南半球的東南信風調皮地越過赤道轉為西南風,抑或是當東太平洋信風與厄爾尼諾(暖流,會造成極端天氣)嬉戲打鬧時,它們便有意無意地增加了氣溫和降水預測的困難。

(責任編輯/陳琛 美術編輯/周游)

中國明代航海家鄭和前后7次下西洋主要依靠風和洋流等自然動力航行,但與麥哲倫不同,鄭和借用的并非信風,而是季風。這一字之差的風,究竟有何區別?

如果說信風是守信代表,那季風便是當之無愧的守時代表,它們在區域范圍和季節性風向變化等方面有著顯著不同。

太陽輻射不均導致地球表面不同緯度帶之間存在高低氣壓差異,而海陸熱力性質(指海洋和陸地的比熱容,即吸收與存儲熱量的能力)差異又造成同一緯度地區也有著氣壓差。由于陸地的比熱容比海洋小,升溫快的同時降溫也迅速,所以夏季陸地的氣壓比海洋高,風從海洋吹向陸地,冬季則與此相反(例如中國東部,溫暖濕潤的東南風在夏季從太平洋向大陸吹來,寒冷干燥的西北風在冬季從俄羅斯西伯利亞向太平洋跑去)。

像這樣每年冬夏如期而至、徜徉于大陸與海洋之間、風向隨季節而發生變化的風被稱為季風。海陸熱力性質差異是形成夏季風和冬季風的根本原因。

亞洲季風環流示意圖