面向SysML的雷達系統模型通用框架構建與實踐

李源 趙媛媛 張然 魯揚

(北京無線電測量研究所, 北京, 100854)

引言

MBSE 是一種采用統一模型語言描述系統的要求和架構, 以支持產品生命周期系統工程跨多學科實現的技術方法[1]。 系統架構作為系統特性的描述維度, 定義一個待開發或已開發系統及其各組成部分的需求、 結構、 行為、 參數等特性及其相互靜態、 動態關系, 用于描述系統及其組成部分如何集成和相互影響, 共同實現系統任務, 闡明系統的要求、 使用方案和技術方案。

MBSE 技術主要通過SysML[2]實現, 它是基于統一建模語言 (Unified Modeling Language,UML) 擴展形成的一種面向對象的圖形化建模語言, 可通過視圖、 表格和矩陣及其語義元素構建模型。 通常描述的對象包括系統、 組成部分、 運行環境, 可以一直細分到所需要的層次。 例如, 可從雷達的使用場景開始, 逐級構建系統級、 分系統級、設備級產品乃至組件模塊的模型, 并將它們關聯集成在一起。 一般雷達系統模型的SysML 視圖總量可達到上千張, 模型元素總數高達幾十萬個。 面對如此龐大的建模工作量, 如何幫助不同建模人員在統一的范式和標準下, 對各層級系統的模型進行快速協同設計, 大幅度提高建模效率是系統建模過程中重要的一步, 也是規范建模成果的關鍵一環。

在MBSE 模式下, 雷達系統基于SysML 的各層級、 各類型系統需求定義與架構定義的過程主要包括: ①對模型重用庫的選用和導入。 ②在此基礎上通過對庫元素特征化和補充自建元素來建立雷達系統模型。 ③結合雷達系統MBSE 的實施推廣經驗, 不斷加以修正、 優化、 完善, 逐步形成面向SysML 的雷達系統模型通用框架。

1 SysML 模型

SysML 模型主要側重于描述雷達系統的需求維度和功能邏輯維度, 包括系統及其組成部分的要求、 使用方案以及運行環境等。 其主要作用是闡明、 模擬和追蹤復雜系統及其組成部分是如何聯合、 交互工作的, 以逐級滿足其頂層需求。SysML 模型按內容與用途分為需求、 行為、 架構、 仿真等4 類模型。

1.1 需求模型

需求模型是系統架構、 驗證與確認的基礎和依據。 需求一般可分為利益攸關者需求和系統需求,以表格的形式存儲在建模工具中, 用于增強設計師對復雜系統所需功能、 性能及結構的理解, 增進與利益攸關者之間的交流, 減少可能的誤解和理解偏差。 同時, 利益攸關者需求和系統需求以派生矩陣的形式進行關聯追溯, 一旦利益攸關者需求發生變化, 可以利用建模工具有效地進行變更影響域分析, 及時對系統需求和后續設計做出改變或調整,從而降低對項目成本和進度的影響。

1.2 行為模型

SysML 通過用例圖、 狀態機圖、 活動圖、 順序圖、 參數圖等來描述系統及其組成部分的靜態、動態行為, 它們的側重點各不相同, 但都用于表達系統的功能。 “用例圖” 通過描述利益攸關者和系統自身的相互作用, 定義系統的頂層服務;“狀態機圖” 主要描述系統在響應特定事件時狀態之間發生的轉換關系; “活動圖” 描述系統行為動作的控制流程, 關注事件、 能量和數據在這些動作中的流動, 類似于傳統的流程圖; “順序圖”主要描述系統是如何與其他系統進行交互操作和信號傳遞; “參數圖” 主要描述系統的技術指標,采用等式或不等式約束關系, 支持性能仿真分析。

1.3 架構模型

架構模型主要用于描述系統的邏輯架構、 物理架構及其內部結構的接口關系。 SysML 提供了2種圖 (模塊定義圖和內部模塊圖) 來描述系統的組成關系。 “模塊定義圖” 用來描述系統和系統基本結構元素之間的組成關系, 但不會顯示內部的連接關系; “內部模塊圖” 用來描述系統內部組成部分之間的關系和它們之間的接口。

1.4 仿真模型

建模工具可以將其他格式的模型、 數據和程序統一集成封裝到SysML 仿真模型中, 對系統進行動態仿真分析, 用于系統的測試、 分析、 優化和評估。 另外, 仿真模型中的虛擬交互界面可以讓利益攸關者模擬操作復雜裝備, 展現不同場景下系統的工作流程, 實現系統的早期驗證。 常用仿真模型包括三維結構模型、 定量分析模型、 故障樹分析模型等。

2 模型重用庫

面向SysML 的模型重用庫是針對具體專業領域的需要構建的、 用于共享重用的SysML 模型庫。 雷達系統及其組成部分通常具有已知或潛在的三化用途, 需求和架構在不同項目之間通常具有較大比例的繼承性, 因此構建的SysML 模型一般都有較大可能轉化到模型重用庫中使用。

模型重用庫的作用是將標準/規范、 貨架產品以及經一定范圍認可的知識和技術等通過構建為重用庫而加強推廣應用或貫標實施, 減少重復要素在不同模型中表達的差異性和可能出錯的概率, 統一具體專業領域內部或協作方之間模型表達的技術共識。

2.1 按內容用途分類

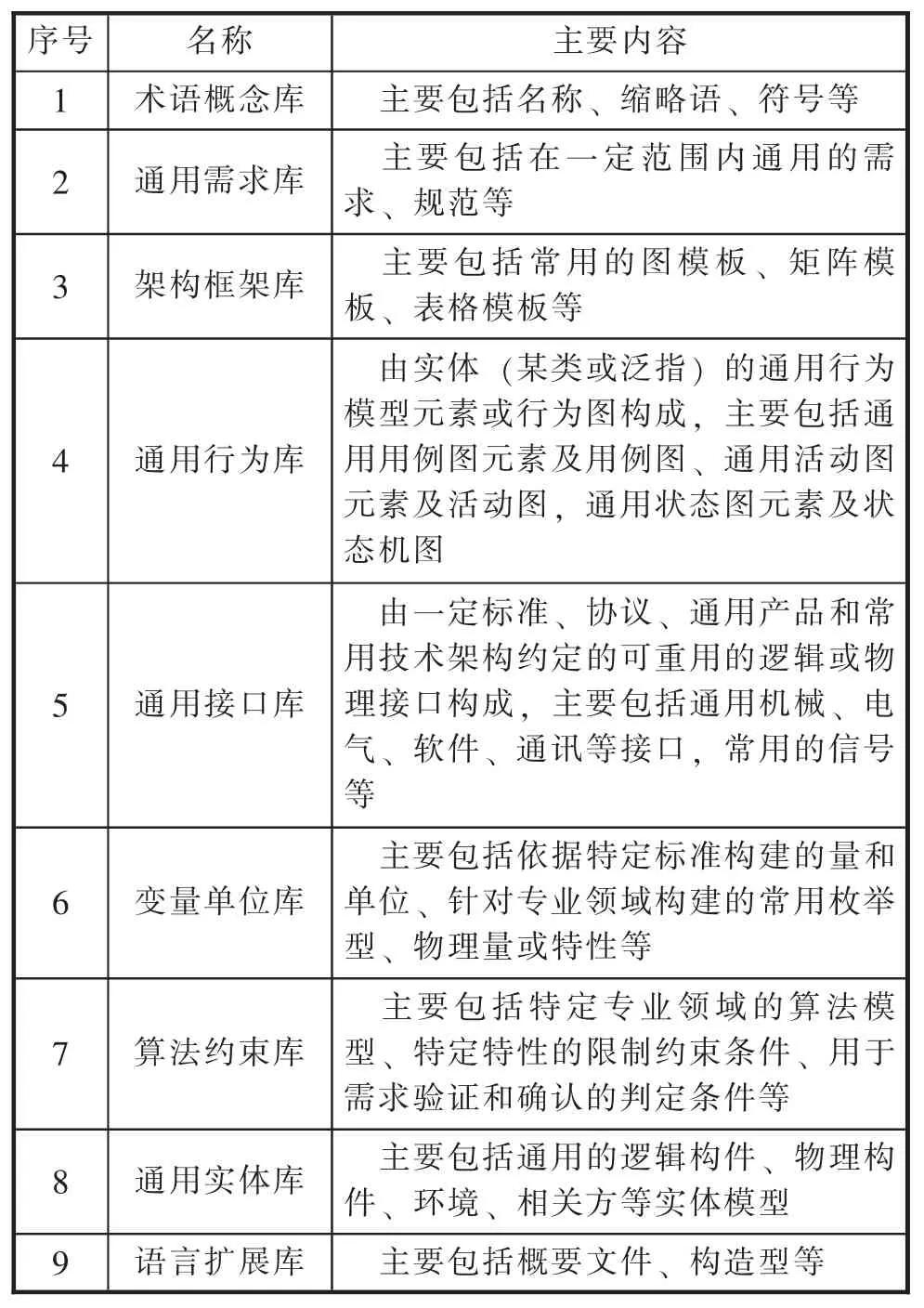

模型重用庫依據正交性、 實用性、 可拓展性等原則, 按內容用途劃分為術語概念庫、 通用行為庫、 變量單位庫、 算法約束庫、 通用實體庫等, 常見的模型重用庫見表1。

表1 常見的模型重用庫

2.2 構建方法

為了有效簡化建模工作、 復用概念知識、 加強三化設計, 按照模型重用庫的分類原則, 將專業領域內通用的和經常重復使用的模型元素封裝集成, 以雷達專業領域為例, 其模型重用庫如圖1所示。

圖1 雷達系統模型重用庫示意圖

圖1 中, 同一類型、 領域或主題的模型重用庫, 可采用并列或多級包的形式構建在一個庫文件中, 并通過構建多級庫文件使其集成在一起形成雷達系統模型重用庫。 為了避免單個庫文件過大, 重用庫的分支庫可按照模型元素的類型進行第一步劃分。 例如, 通用接口庫可劃分為3 個分支庫: 邏輯接口、 物理接口、 常用信號, 下一層級再按照模型元素的內容進行第二次劃分。 例如, 邏輯接口分支庫可劃分為用于供電、 通訊交互等的接口, 有助于建模人員進行快速查找和檢索, 也便于后續重用庫的擴展。 建模人員可根據新建模型元素的類型或內容依次對其進行擴充,該模型重用庫的構建方法同樣適用于其他專業領域。

3 模型通用框架

雷達系統模型一般按方法論中的需求分析、架構設計、 仿真驗證等流程進行逐級構建, 但由于模型種類較多, 涉及不同系統、 不同系統層級的人員協同構建, 因此, 在所有模型構建前應先形成一個標準/規范的模型通用框架, 在后續協同構建和迭代過程中, 可在模型重用庫的基礎上,按照統一的范式對模型的不同部分進行分別細化和創建, 實現多個模型向一個模型集成。

3.1 構建原則

模型通用框架應按照完整性、 協同性和最大化原則進行構建, 能夠覆蓋方法論中的需求分析、 架構設計、 仿真驗證等多個流程, 支持不同組織和建模人員對系統模型的快速協同設計, 同時兼容不同系統及系統層級人員的建模需求。

a) 完整性原則

模型按系統層級分類, 可分為系統級、 分系統級、 設備級等產品模型。 產品模型一般按照“利益攸關者需求分析—系統需求與功能分析—系統邏輯架構設計—系統需求與架構仿真驗證—系統物理架構設計” 的流程順序進行模型構建。模型通用框架應對系統所有層級產品執行各流程活動時所構建的模型進行全覆蓋, 確保模型的完整性。

b) 協同性原則

針對同一系統的模型元素一般應在該系統所屬的包中建模。 該系統所屬的分系統級、 設備級等產品模型應以多級包的形式存儲在系統模型所屬的包中, 而同一層級的產品模型因為由不同組織和建模人員負責, 應以并列包的形式區分存儲在系統模型所屬的包中, 便于不同建模人員協同構建。

c) 最大化原則

模型通用框架以最大化原則覆蓋系統需求分析和架構定義過程的全部模型成果, 不同系統層級人員可根據自身專業研制特點, 對系統流程活動所輸出的模型成果進行部分剪裁。

3.2 構建方法

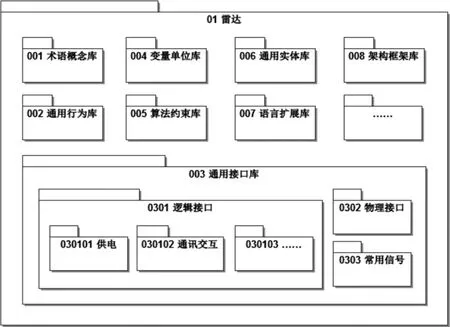

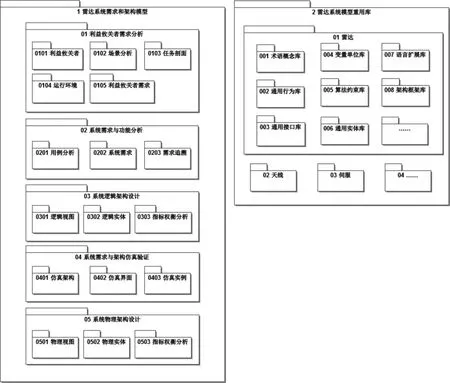

模型通用框架的構建有助于在模型重用庫的基礎上, 通過對庫元素特征化和補充自建元素進行協同構建, 著重于模型整體結構的形成, 規范每部分構成的模型成果。 面向SysML 的雷達系統模型通用框架主要分為兩大部分, 一部分為雷達系統模型重用庫, 另一部分為基于重用庫建設的雷達系統需求和架構模型, 如圖2 所示。

圖2 雷達系統模型通用框架示意圖

雷達系統模型重用庫依據不同專業領域可劃分為雷達、 天線、 伺服等專用的模型重用庫, 各專業領域模型庫可根據自身專業特點分別建立術語概念、 算法約束、 行為、 接口、 實體等通用模型庫, 有助于不同設計師在建模時采用一致的范式, 也便于模型元素的集中管理和分類檢索。

雷達系統需求和架構模型重點覆蓋的是產品生命周期中的系統立項論證階段和方案設計階段, 按流程活動劃分, 主要包括5 個部分的模型要素: 利益攸關者需求分析、 系統需求與功能分析、 系統邏輯架構設計、 系統需求與架構仿真驗證、 系統物理架構設計。 各層級產品模型可同樣按照這5 個流程依次構建, 內容較為簡單的產品模型可根據研制特點剪裁部分模型要素。

a) 利益攸關者需求分析

利益攸關者需求分析模型由 “利益攸關者”“場景分析” “任務剖面” “運行環境” 和 “利益攸關者需求” 組成。 其中, “利益攸關者” 中定義影響雷達活動或結果的系統、 人員或組織;“場景分析” 中定義雷達系統在正常/異常工況下的工作時序; “任務剖面” 中定義雷達系統的狀態轉換關系、 功能邏輯行為和關鍵技術指標;“運行環境” 中定義雷達系統與外部系統或人員的接口交互關系; “利益攸關者需求” 中定義雷達系統的條目化的利益攸關者需求。

b) 系統需求與功能分析

系統需求與功能分析模型由 “用例分析”“系統需求” “需求追溯” 組成。 其中, “用例分析” 中定義雷達系統提供的頂層服務, 采用活動圖細化用例, 定義系統功能; “系統需求” 中定義雷達系統的條目化系統需求; “需求追溯”中定義雷達系統用例與利益攸關者需求的滿足關系、 利益攸關者需求與系統需求的派生關系。

c) 系統邏輯架構設計

系統邏輯架構設計模型由“邏輯視圖” “邏輯實體” “指標權衡分析” 組成。 其中, “邏輯視圖” 中定義雷達系統的功能架構圖、 邏輯架構圖、內部邏輯接口關系圖和技術指標分解參數圖; “邏輯實體” 中定義雷達系統各邏輯組成部分的狀態轉換關系、 功能邏輯行為和技術指標; “指標權衡分析” 中通過實例表比較判斷不同方案之間的技術指標是否滿足要求, 并進行權衡分析獲得最佳方案。

d) 系統需求與架構仿真驗證

系統需求與架構仿真驗證模型由 “仿真架構” “仿真界面” “仿真實例” 組成。 其中,“仿真架構” 中根據雷達系統描述模型邏輯架構,融合專業領域模型, 再次定義雷達系統的仿真型邏輯架構, 實現對系統變量的查詢、 改變、 添加等操作, 用于需求與架構的仿真驗證; “仿真界面” 中定義雷達系統的仿真界面和仿真工作過程, 輔助仿真型邏輯架構實現面板顯示、 人機操控、 故障模擬等功能; “仿真實例” 中定義雷達系統及其邏輯組成部分的變量初值。

e) 系統物理架構設計

系統物理架構設計模型主要由 “物理視圖”“物理實體” “指標權衡分析” 組成。 其中, “物理視圖” 中定義雷達系統的物理架構圖、 內部物理接口關系圖, 并將邏輯架構映射到物理架構; “物理實體” 中包括雷達系統技術設計階段定義的新研產品以及所選用的三化產品、 通用件、 外購件等系列化的產品模型; “指標權衡分析” 中通過實例表比較不同技術方案之間的技術指標、 成本、 研制周期等因素是否滿足要求, 進行權衡分析獲得最佳技術方案。

4 結束語

隨著模型驅動的新型研發模式在越來越多雷達系統上的推廣應用, 航天標準化作為航天 “軟實力” 的重要組成部分, 是固化技術、 形成優勢、 降本增效的關鍵環節。 為提高雷達系統模型的完整性、 協同性和規范性, 減少重復要素在不同模型中表達的差異性和可能出錯的概率, 開展雷達系統模型重用庫的規劃和建設, 運用模型通用框架的構建原則和方法, 構建模型通用框架,在提高雷達系統的建模效率, 增強數字模型的完整性、 協同性和規范性, 減少重復要素在不同模型中表達的差異性和可能出錯的概率的同時, 為雷達系統MBSE 標準化的實施落地提供參考。