農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的研究進(jìn)展

徐重新,張江兆,胡曉丹,林曼曼,陳 蔚,張 霄,劉 媛,劉賢金

(1.江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與營(yíng)養(yǎng)研究所/省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地—江蘇省食品質(zhì)量安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京 210014;2.江蘇大學(xué)食品與生物工程學(xué)院,江蘇鎮(zhèn)江 212013; 3.南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院,江蘇南京 210095)

農(nóng)作物生產(chǎn)過(guò)程受到多種因素制約,而病蟲(chóng)害是公認(rèn)的威脅農(nóng)作物生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的最主要的風(fēng)險(xiǎn)因素。據(jù)世界糧農(nóng)組織調(diào)查報(bào)告可知,由于農(nóng)作物病蟲(chóng)害的發(fā)生,全球糧食每年減產(chǎn)10%~16%,其中我國(guó)每年因此造成的糧食損失就高達(dá) 4 000 萬(wàn)t[1]。對(duì)病蟲(chóng)害有效防治是確保農(nóng)作物穩(wěn)產(chǎn)乃至提質(zhì)增產(chǎn)的頭等大事,國(guó)際社會(huì)高度重視,我國(guó)已于2020年3月正式頒布《農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治條例》,明確將農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治提升到事關(guān)國(guó)家糧食安全和社會(huì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略高度。

農(nóng)藥是應(yīng)對(duì)農(nóng)作物病蟲(chóng)害的最主要手段,對(duì)助推農(nóng)作物持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)乃至提質(zhì)增產(chǎn)起到了極為關(guān)鍵的作用。然而長(zhǎng)期對(duì)農(nóng)藥的依賴以及不規(guī)范使用甚至是濫用,在世界范圍內(nèi)均已導(dǎo)致病蟲(chóng)害抗藥性加劇發(fā)生[2],同時(shí)農(nóng)藥殘留也給人類健康以及生態(tài)環(huán)境造成了極為不利的影響[3]。對(duì)農(nóng)藥的合理使用是農(nóng)作物病蟲(chóng)害持續(xù)有效防治研究的重點(diǎn),特別是探尋農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配更是對(duì)現(xiàn)有農(nóng)藥創(chuàng)新利用和發(fā)展的必然趨勢(shì)。通過(guò)不同農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配既可以實(shí)現(xiàn)對(duì)靶標(biāo)病蟲(chóng)害聯(lián)防聯(lián)控,達(dá)到提升防治效率乃至延緩其抗藥性發(fā)生頻率的目的[4],也能實(shí)現(xiàn)減少藥用量從而降低農(nóng)藥在農(nóng)產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境中的殘留和蓄積,達(dá)到提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和減少生態(tài)環(huán)境污染的目的[5]。

農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配的形式多種多樣,從傳統(tǒng)化學(xué)合成類農(nóng)藥復(fù)配[6]到新型生物農(nóng)藥復(fù)配[7]再到生物與化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配[8],相關(guān)研究緊隨農(nóng)藥創(chuàng)新的步伐,發(fā)展極為迅猛。張江兆等報(bào)道,腐霉利與咯菌腈按1 ∶1復(fù)配對(duì)黃瓜灰霉病菌絲的半最大效應(yīng)濃度(EC50)達(dá)到 0.016 mg/L,增效系數(shù)為5.0[9]。Yang等報(bào)道,BtCry與BtVip復(fù)配的生物農(nóng)藥組合藥劑對(duì)黏蟲(chóng)的毒力增效系數(shù)高達(dá)9.2[10]。而高小寬等報(bào)道三七提取物與戊唑醇復(fù)配的生物-化學(xué)農(nóng)藥組合藥劑對(duì)梨黑斑病病原菌的毒力增效系數(shù)也達(dá)到了4.29[11]。這些研究均具備極大的潛在應(yīng)用價(jià)值和生態(tài)環(huán)境效益。特別是在新型安全的生物農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配的創(chuàng)新運(yùn)用上,得益于日益成熟的分子生物技術(shù),使蛋白類生物農(nóng)藥(如Bt抗蟲(chóng)蛋白[12]以及具備抗病蟲(chóng)害功能的凝集素[13]、蜘蛛毒素[14]、蝎毒素[15]等)基因串聯(lián)融合表達(dá)[16]乃至構(gòu)建聯(lián)合增效的轉(zhuǎn)基因抗病、抗蟲(chóng)作物[17]成為可能,相關(guān)研究蓬勃發(fā)展。

本研究對(duì)近年來(lái)國(guó)內(nèi)外有關(guān)農(nóng)藥復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的最新研究進(jìn)行系統(tǒng)梳理,并按化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配、生物-生物農(nóng)藥復(fù)配和生物-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配3種常規(guī)形式匯總歸類,從中探尋農(nóng)藥復(fù)配經(jīng)驗(yàn)規(guī)律及其應(yīng)用前景、未來(lái)發(fā)展,特別是針對(duì)農(nóng)藥新的復(fù)配形式及實(shí)踐應(yīng)用中可能存在的問(wèn)題進(jìn)行探討并提出相應(yīng)對(duì)策,以期為推進(jìn)農(nóng)藥創(chuàng)新應(yīng)用提供全新的有價(jià)值的參考資料和潛在啟發(fā)思路。

1 化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的研究現(xiàn)狀

化學(xué)農(nóng)藥是目前種類最多、使用最為廣泛的農(nóng)藥類型,普遍具有瞬時(shí)藥效快、可量產(chǎn)、成本低的特點(diǎn),備受業(yè)界青睞。然而絕大多數(shù)化學(xué)農(nóng)藥對(duì)人類健康以及生態(tài)環(huán)境都存在或多或少的危害風(fēng)險(xiǎn),我國(guó)最新修訂版《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)所涵蓋的564種農(nóng)藥在376種(類)食品中多達(dá)10 092項(xiàng)最大殘留限量,其中化學(xué)農(nóng)藥占據(jù)著絕對(duì)的主角,是監(jiān)管的重中之重。正因?yàn)槿绱耍綄げ煌瘜W(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配從而對(duì)現(xiàn)有化學(xué)農(nóng)藥進(jìn)一步創(chuàng)新應(yīng)用,一直以來(lái)都是農(nóng)作物病蟲(chóng)害高效防治研究的重點(diǎn),也是目前乃至今后相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)最行之有效的捷徑。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外有關(guān)化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的研究很多,農(nóng)藥類型幾乎都是當(dāng)前使用較為頻繁的高效低毒農(nóng)藥且均為二元復(fù)配形式,防治對(duì)象則涉及黃瓜灰霉病、番茄枯萎病、蘋(píng)果落葉病、玉米大斑病、水稻紋枯病、花生網(wǎng)斑病以及溝金針蟲(chóng)、小地老虎、美洲大蠊和蛾類、蚜類、飛虱類、粉蚧類、螨類害蟲(chóng)等。按照對(duì)靶標(biāo)病蟲(chóng)害的共毒系數(shù)(co-toxicity coefficient,簡(jiǎn)稱CTC)高于120%[6]或增效系數(shù)(synergistic coefficient,簡(jiǎn)稱SR)大于1.5[18]即認(rèn)定復(fù)配農(nóng)藥具有聯(lián)合增效作用的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),張江兆等報(bào)道,腐霉利與咯菌腈按1 ∶1復(fù)配對(duì)黃瓜灰霉病病菌的增效系數(shù)為5.0[9]。金劍雪等報(bào)道,吡蟲(chóng)啉與異丙威按7 ∶400復(fù)配對(duì)白背飛虱的共毒系數(shù)達(dá)到638.1[19]。Narayanan等報(bào)道了高效氯氟氰菊酯與胡椒基丁醚復(fù)配對(duì)花生紅燈蛾的防治效果[20]。Malathi等報(bào)道了5.25%雙苯氟脲·2.5%茚蟲(chóng)威復(fù)配對(duì)棉鈴蟲(chóng)、豆野螟和木豆黑潛蠅的防治效果[21]。Kumar等報(bào)道,5%氟蟲(chóng)腈·20%噻嗪酮復(fù)配對(duì)辣椒螨的防治等均展示出了顯著的聯(lián)防增效作用[22]。這些制劑型復(fù)配形式的研究成果有望進(jìn)一步推廣應(yīng)用。化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的最新代表性研究實(shí)例見(jiàn)表1。

表1 化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的最新代表性研究實(shí)例

2 生物-生物農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的研究現(xiàn)狀

生物農(nóng)藥作為源于自然界的生物活體或生物代謝產(chǎn)物,相對(duì)于化學(xué)農(nóng)藥而言,其普遍對(duì)人類健康更安全、對(duì)生態(tài)環(huán)境更友好,是農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防治領(lǐng)域研究的主要探尋對(duì)象,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上扮演著越來(lái)越重要的角色。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外涉及生物-生物農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的研究非常活躍,農(nóng)藥類型涵蓋具備生防功能的活體生物(如哈茨木霉、白僵菌、綠僵菌、蘇云金芽孢桿菌、小卷蛾斯氏線蟲(chóng))、動(dòng)物毒素(如蜘蛛毒素、蝎毒素)、植物提取物或其代謝產(chǎn)物(如印楝素、苦參堿、除蟲(chóng)菊素、凝集素)、微生物代謝產(chǎn)物(如Bt抗蟲(chóng)蛋白、伊維菌素)、抗生素(農(nóng)用抗生素歸屬尚無(wú)定論,本研究將其納入生物農(nóng)藥)等,防治對(duì)象涉及花椒根腐病、葡萄灰霉病、茶樹(shù)輪斑病以及黏蟲(chóng)、根蟲(chóng)、米象、薊馬、甲蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)和蛾類、蚜類、粉虱類、螟類、螨類害蟲(chóng)等。其中Ali等將球孢白僵菌培養(yǎng)物與桉樹(shù)提取物復(fù)配對(duì)小麥蚜蟲(chóng)具有聯(lián)防增效作用,最高致死率達(dá)到87%[35]。Wang等將Bt殺蟲(chóng)蛋白Cry9Aa和Vip3Aa按1 ∶1復(fù)配藥劑對(duì)二化螟和玉米螟的毒力增效系數(shù)分別為10.6和4.5[36]。這些制劑型復(fù)配形式的研究均展示出了良好的應(yīng)用價(jià)值。Din等將BtVip3Aa和大蒜凝集素抗蟲(chóng)蛋白基因串聯(lián)復(fù)配構(gòu)建轉(zhuǎn)基因棉花對(duì)棉鈴蟲(chóng)和粉虱均具有聯(lián)防增效作用,致死率分別達(dá)到 100%和95%[37]。Javaid等將洋蔥凝集素與蜘蛛神經(jīng)毒素進(jìn)行串聯(lián)復(fù)配構(gòu)建轉(zhuǎn)基因煙草,對(duì)棉花粉蚧、桃蚜和煙粉虱都具有聯(lián)防增效作用,致死率均達(dá)到100%[38]。這些有別于制劑型農(nóng)藥復(fù)配的創(chuàng)新研究充分利用了蛋白類生物農(nóng)藥的蛋白質(zhì)屬性,借助分子生物技術(shù)直接將不同抗蟲(chóng)蛋白在基因水平上進(jìn)行串聯(lián),構(gòu)建具有聯(lián)防增效作用的轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)作物,將生物-生物農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配推向了新的高度,相關(guān)最新代表性研究實(shí)例見(jiàn)表2。

表2 生物-生物農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的最新代表性研究實(shí)例

3 生物-化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的研究現(xiàn)狀

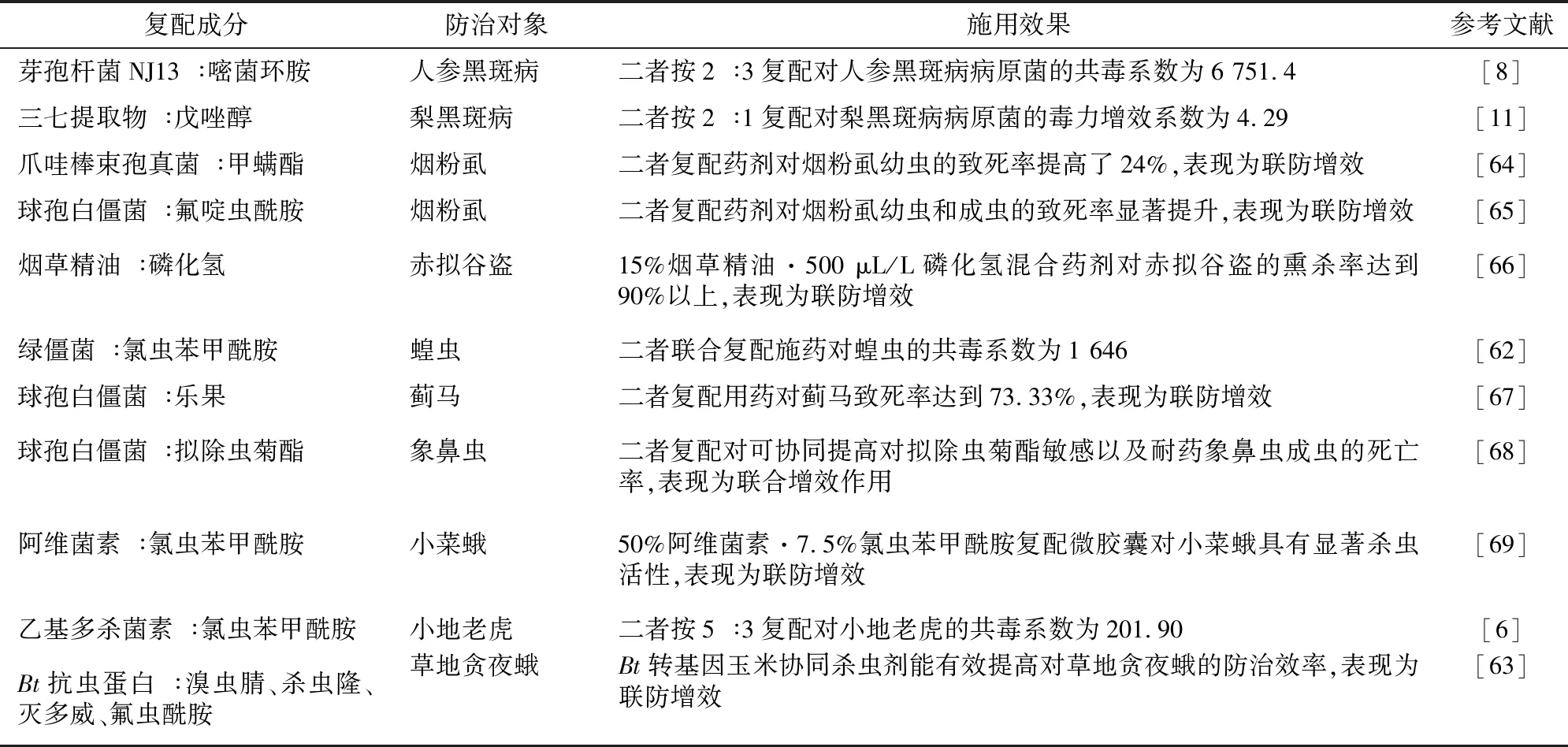

化學(xué)農(nóng)藥高效但危害風(fēng)險(xiǎn)大,生物農(nóng)藥綠色安全但藥效溫和,探尋生物農(nóng)藥與化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配是當(dāng)前農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治過(guò)程中短期內(nèi)既無(wú)法徹底擺脫化學(xué)農(nóng)藥依賴又無(wú)法全部依靠生物農(nóng)藥的情況下有望兼并二者農(nóng)藥優(yōu)勢(shì)的最佳選擇,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中往往能達(dá)到出其不意的效果。目前,復(fù)配類型涵蓋生防活體菌與化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配、植物提取物與化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配、農(nóng)用抗生素與化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配以及轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)作物與化學(xué)農(nóng)藥組配等形式,防治對(duì)象涉及農(nóng)作物青枯病、灰霉病、黑斑病、赤星病、枝枯病、桃流膠病以及赤擬谷盜、蝗蟲(chóng)、薊馬、小地老虎、象鼻蟲(chóng)和粉虱類、蛾類、螨類害蟲(chóng)等。陳長(zhǎng)卿等將芽孢桿菌NJ13與嘧菌環(huán)胺復(fù)配,對(duì)人參黑斑病的共毒系數(shù)高達(dá) 6 751.4[8]。高小寬等將三七提取物與戊唑醇按 2 ∶1 復(fù)配對(duì)梨黑斑病病原菌的毒力增效系數(shù)為4.29[11]。Jia等將綠僵菌與氯蟲(chóng)苯甲酰胺復(fù)配對(duì)蝗蟲(chóng)的共毒系數(shù)達(dá)到1 646[62]。Burtet等將Bt轉(zhuǎn)基因玉米分別與溴蟲(chóng)腈、殺蟲(chóng)隆、滅多威、氟蟲(chóng)酰胺等化學(xué)農(nóng)藥配合使用,發(fā)現(xiàn)均能有效提高對(duì)草地貪夜蛾的防治效率,表現(xiàn)為較強(qiáng)的聯(lián)防增效作用[63]。這些生物-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配的最新研究成果對(duì)相關(guān)農(nóng)作物病蟲(chóng)害有效防治的同時(shí),也對(duì)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平具有極其重要的意義,相關(guān)最新代表性研究實(shí)例見(jiàn)表3。

表3 生物-化學(xué)農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的最新代表性研究實(shí)例

4 結(jié)語(yǔ)與展望

農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配創(chuàng)新及應(yīng)用在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的重要性幾乎可與農(nóng)藥本身的創(chuàng)新研發(fā)相比肩;而復(fù)配形式上,在農(nóng)藥沒(méi)有質(zhì)的突破之前,短時(shí)間內(nèi)很難跨越化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配、生物-生物農(nóng)藥復(fù)配和生物-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配這3種傳統(tǒng)模式,它們?cè)谵r(nóng)作物病蟲(chóng)害防治和生態(tài)環(huán)境效益上各有所長(zhǎng),也都存在或多或少的局限性。

化學(xué)-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配是建立在高效的化學(xué)農(nóng)藥基礎(chǔ)上的更優(yōu)化組配,是應(yīng)對(duì)農(nóng)作物病蟲(chóng)害的“速效劑”,但化學(xué)農(nóng)藥對(duì)人類健康以及生態(tài)環(huán)境造成的直接或間接安全風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重束縛了其應(yīng)用潛力,這與全世界越來(lái)越倡導(dǎo)農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防治的總基調(diào)漸行漸遠(yuǎn)。近年來(lái)生物源性的仿生化學(xué)合成農(nóng)藥[70-71]因兼具化學(xué)農(nóng)藥高效、可量產(chǎn)的特性和生物農(nóng)藥的安全性而日益受到關(guān)注,或許能在一定程度上避免傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥及其復(fù)配藥劑在應(yīng)用過(guò)程中面臨的困境,有望為化學(xué)農(nóng)藥及其復(fù)配的創(chuàng)新研發(fā)與應(yīng)用開(kāi)辟一條新的出路。

生物-生物農(nóng)藥是農(nóng)作物病蟲(chóng)害綠色防治發(fā)展的必然需求,特別是在復(fù)配中引入具備生防功能的生物活體[45]或?qū)⒌鞍最惿镛r(nóng)藥基因直接導(dǎo)入生防活體[72]乃至相應(yīng)農(nóng)作物[59]中聯(lián)合并用,在提升對(duì)病蟲(chóng)害瞬時(shí)防治效率的同時(shí)也能對(duì)病蟲(chóng)害發(fā)揮持久性聯(lián)防聯(lián)控的功效,這種策略為生物農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配的創(chuàng)新應(yīng)用拓寬了思路,正成為多學(xué)科交叉競(jìng)先探索的熱點(diǎn)。

生物-化學(xué)農(nóng)藥復(fù)配是當(dāng)前農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治中既不可能完全依賴生物農(nóng)藥又無(wú)法徹底擺脫化學(xué)農(nóng)藥的狀況下的最佳選擇,兼具了化學(xué)農(nóng)藥的瞬時(shí)速效性和生物農(nóng)藥的持久性優(yōu)勢(shì),甚至有些組合復(fù)配對(duì)靶標(biāo)病蟲(chóng)害的毒力增效系數(shù)高達(dá)幾十倍[73]或共毒系數(shù)高達(dá)上千數(shù)量級(jí)[8,62],增效作用十分顯著,應(yīng)用潛力巨大。特別是整合了生物農(nóng)藥基因的抗病蟲(chóng)害農(nóng)作物搭配化學(xué)農(nóng)藥對(duì)靶標(biāo)病蟲(chóng)害的聯(lián)防聯(lián)控[63],不僅可以對(duì)靶標(biāo)害蟲(chóng)產(chǎn)生持久性防治效果,同時(shí)也能緩解對(duì)化學(xué)農(nóng)藥的依賴從而達(dá)到減藥用量的目的,是目前世界范圍內(nèi)較為成功的病蟲(chóng)害防治新模式,值得推廣示范。

農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配盡管具備極大的應(yīng)用潛力和生態(tài)環(huán)境效益,但不容忽視的是近幾年也有一些證據(jù)表明,其可能對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全存在較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患,特別是對(duì)環(huán)境中非靶標(biāo)生物(如蜜蜂[74]、蚯蚓[75]、水生生物[76])可能會(huì)造成更為不利的影響,從這個(gè)角度來(lái)看,農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配成了一柄雙刃劍,因此需要綜合評(píng)估才能慎重使用。但總的來(lái)說(shuō),農(nóng)藥聯(lián)合復(fù)配在農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治上的應(yīng)用對(duì)人類的生存和發(fā)展仍然是利大于弊。