土壤有機碳組分及微生物功能多樣性對耕作方式與秸稈覆蓋量的響應

胡月華

(商丘職業技術學院,河南商丘 476100)

活性有機碳是農田土壤生態系統中土壤結構與功能的重要組成部分,能夠敏感地指示評價土壤肥力及碳庫指數的變化[1-2]。農田土壤活性有機碳受人類活動影響較大,不同土地利用方式如耕作、秸稈還田等人為措施都能夠較大程度地影響土壤碳庫及組分的動態平衡[3-4]。研究表明,傳統的精耕細作不僅會使得土壤活性有機碳快速降低,還會導致土壤肥力及土地生產力下降,較大程度地制約了農業的可持續發展[5-8]。而為緩解人類活動對農田土壤生態系統帶來的壓力,近年來,我國大力推廣諸如免耕、秸稈覆蓋等保護性耕作制度[9-10]。大量研究表明,保護性耕作主要通過免耕或少耕,結合秸稈覆蓋等措施,盡可能地減少土壤擾動,減輕風蝕、水蝕,能夠有效地提高土壤上層有機質含量,改善土壤微生態環境,對土壤活性有機碳的形成、轉化和分解具有深遠的影響[11-14]。因此,通過本研究不同耕作制度下土壤有機碳及微生物功能多樣性的變化對于了解和提高土壤有機碳組分,改善土壤微生態環境具有重要意義。

翻耕、旋耕是華北平原主要的耕作方式,然而由于農田長期進行擾動性耕作,不僅破壞了土壤結構,減少有機碳的形成與轉化,還改變了土壤原有穩定的微生態環境,使得微生物群落結構失調,功能多樣性降低[9,15-17]。研究表明,保護性耕作是解決目前困境的方向之一[18-19]。目前,有關保護性耕作的研究主要集中在土壤有機碳或土壤微生物群落結構方面[20-21],而關于免耕和不同秸稈覆蓋量配套對土壤有機碳組分、微生物代謝功能及其相關性的研究并不多,且免耕覆蓋對土壤碳組分及微生物代謝功能的影響受多種環境因子如土壤類型、氣候條件以及試驗年份等共同制約[22],因此單個試驗點或特定區域的研究結果也許并不適用于其他地區。本試驗在前人研究的基礎上,通過研究不同耕作方式與秸稈覆蓋量配套對土壤碳組分、碳源利用能力及功能多樣性方面的影響,以期明確它們之間的關聯性,找到適宜的配套模式,為我國華北平原地區保護性耕作制度的推廣提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

商丘職業技術學院試驗示范基地(116°15′E,39°28′N)位于河南省東部,屬典型暖溫帶半濕潤季風氣候。年平均氣溫14.0 ℃,年平均日照時長 2 200 h,無霜期212 d,年積溫(≥0 ℃)4 500~ 5 500 ℃·d,年降水量600~700 mm。供試土壤為黃潮土黏土質,0~30 cm土層土壤基礎肥力:堿解氮含量48.34 mg/kg、有機質含量7.96 g/kg、速效磷含量55.16 mg/kg、速效鉀含量158.24 mg/kg、pH值8.12。試驗地點常年小麥與玉米輪作種植。

1.2 試驗設計

試驗于2019年6月至2021年9月進行。設免耕秸稈不覆蓋(T1)、免耕秸稈半量覆蓋(T2)、免耕秸稈全量覆蓋(T3)、旋耕秸稈不覆蓋(T4)、旋耕秸稈半量覆蓋(T5)、旋耕秸稈全量覆蓋(T6)等6個處理,每個處理3次重復,小區面積80 m2(8 m×10 m),隨機排列分布。免耕處理不進行土壤翻耕,旋耕處理先犁后旋,播種時均通過播種機進行播種。半量覆蓋指收獲時移走地上部50%秸稈,其余秸稈粉碎后撒勻,全量覆蓋指秸稈全部還田。小麥品種為濟麥22,由山東省農業科學院作物研究所提供;玉米品種為鄭單958,由河南省農業科學院糧食作物研究所提供。小麥種植密度為麥種120 kg/hm2,玉米種植密度為 52 500株/hm2。小麥季施肥量:純氮(N) 300 kg/hm2、P2O5150 kg/hm2、K2O 150 kg/hm2;玉米季施肥量:純N 300 kg/hm2、P2O5225 kg/hm2、K2O 225 kg/hm2。小麥全生育期為10月10日至6月8日,玉米全生育期為6月15日至9月30日。2021年9月30日采集 0~30 cm土層土壤樣品進行各項指標的測定。

1.3 指標測定與方法

1.3.1 土壤有機碳 土壤有機碳(SOC)含量測定采用重鉻酸鉀容量法[23];輕組有機碳(LOC)、重組有機碳(HOC)含量測定均采用相對密度法[24]。

1.3.2 土壤微生物功能多樣性測定 土壤微生物功能多樣性測定采用 Biolog-Eco微孔板法。按照費裕翀等的操作步驟[25],稱取10 g新鮮土樣,加入到100 mL滅菌的生理鹽水(0.9%)中,經過振蕩混勻后吸取1 mL稀釋1 000倍,靜置10~15 min后通過移液槍吸取150 μL接種到 Biolog-Eco板中,放入 28 ℃ 的恒溫培養箱中連續培養168 h,每隔24 h在 590 nm 波長處讀數1次,每個樣品重復3次。其中平均顏色變化率(AWCD)、香農指數(H)、多樣性指數(U)、辛普森指數(D)計算公式如下[26-27]:

AWCD=∑(Ci-C1)/31;

(1)

H=-∑Pi(lnPi);

(2)

U=H/(lnS);

(3)

(4)

式中:Ci為非對照孔的吸光度;C1為對照孔的吸光度;Pi為第i個孔的相對吸光度與總吸光度的比值;S為生態板中顏色變化孔的數量。

1.4 數據處理

數據采用 WPS軟件進行統計與計算,采用SPSS 19.0統計軟件進行單因素方差分析與多重比較,采用Canoco 5.0軟件進行冗余分析(RDA)與作圖。

2 結果與分析

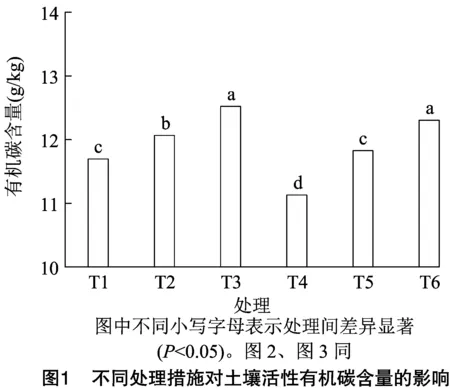

2.1 不同處理措施對土壤活性有機碳含量的影響

由圖1可知,不同耕作和秸稈覆蓋措施處理土壤活性有機碳含量表現出不同的變化。其中T3處理土壤有機碳含量最高,較T1、T2、T4、T5處理分別顯著提高7.10%、3.73%、12.46%、5.83%,與T6處理無顯著性差異,T4處理的有機碳含量最低,較其他處理顯著降低4.76%~11.08%,土壤有機碳含量總體表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理。從圖1還可以看出,耕作方式相同時,土壤有機碳含量表現為秸稈全量覆蓋處理>秸稈半量覆蓋處理>秸稈不覆蓋處理;秸稈覆蓋量相同時,土壤有機碳含量表現為免耕處理>旋耕處理,其中除秸稈全量覆蓋時無顯著性差異,秸稈不覆蓋或半量覆蓋時,免耕處理均顯著高于旋耕處理。

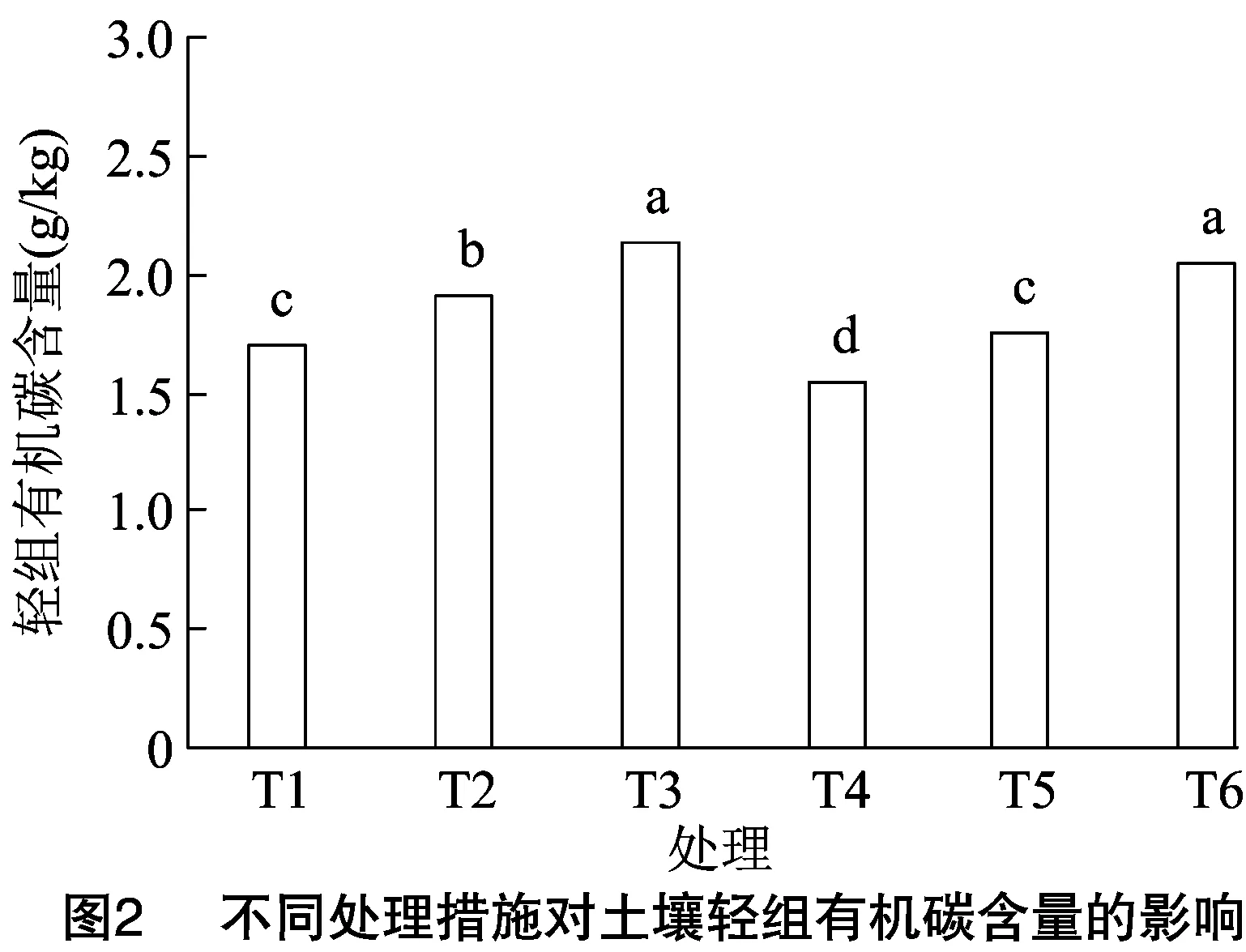

2.2 不同處理措施對土壤輕組有機碳含量的影響

由圖2可知,不同措施條件下土壤輕組有機碳含量存在顯著差異。相同耕作方式下,秸稈全量覆蓋處理的土壤輕組有機碳含量顯著高于秸稈半量覆蓋或不覆蓋處理,其中T3處理輕組有機碳含量較T1、T2處理分別顯著提高25.93%、 12.26%,T6處理輕組有機碳含量較T4、T5處理分別顯著提高32.90%、16.29%,土壤有機碳含量均表現為秸稈全量覆蓋處理>秸稈半量覆蓋處理>秸稈不覆蓋處理。秸稈覆蓋量相同時,免耕處理的輕組有機碳均高于旋耕處理,其中T1處理較T4處理顯著提高10.18%,T2處理較T5處理顯著提高8.14%,T3處理與T5處理差異顯著。土壤輕組有機碳含量總體表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理,與土壤總有機碳含量變化較一致。

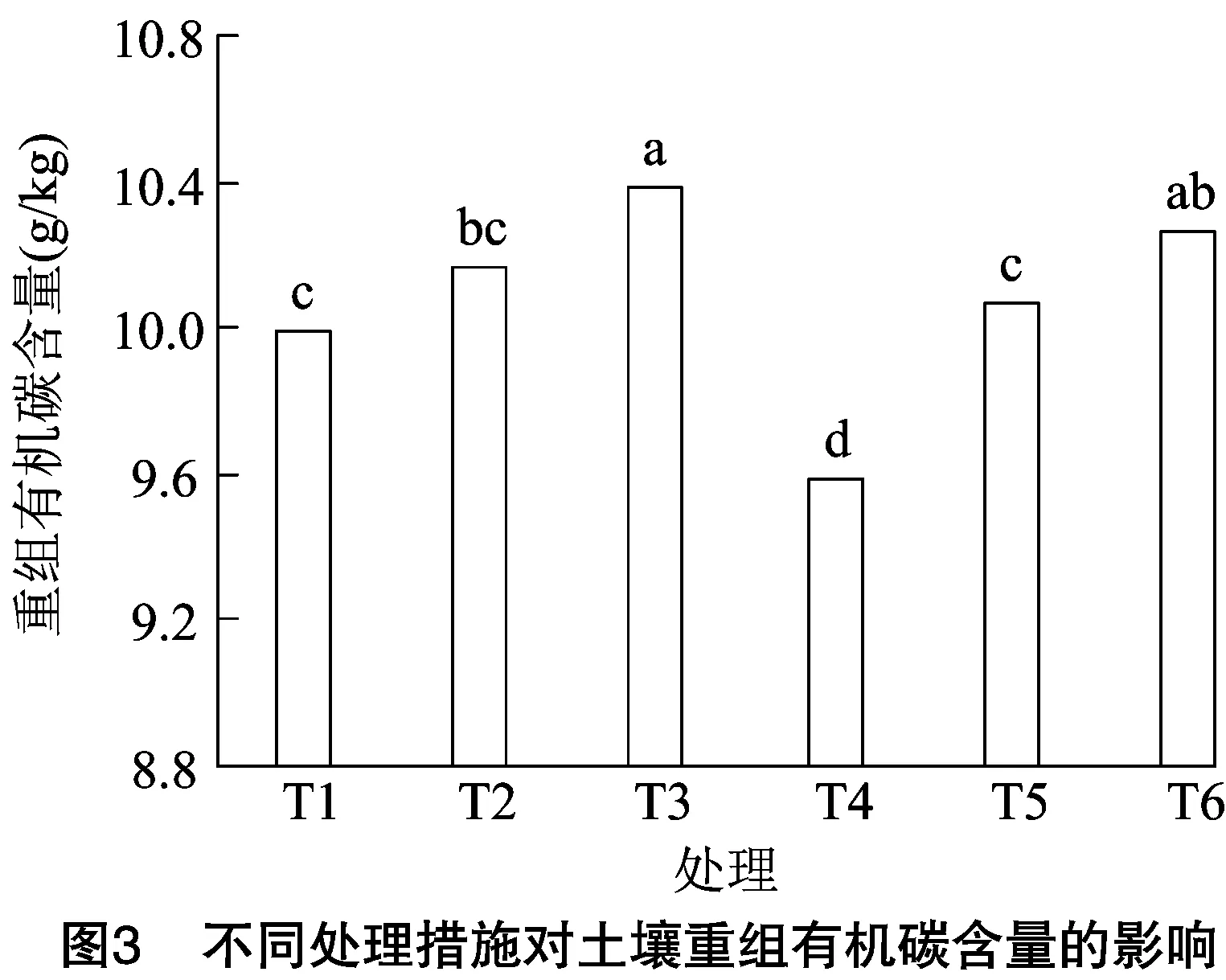

2.3 不同處理措施對土壤重組有機碳含量的影響

由圖3可知,不同措施條件下土壤重組有機碳含量呈現較大差異。相同耕作方式下,土壤重組有機碳含量表現為秸稈全量覆蓋處理>秸稈半量覆蓋處理>秸稈不覆蓋處理;秸稈覆蓋量相同時,土壤重組有機碳含量表現為免耕處理>旋耕處理。土壤重組有機碳含量總體表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理,其中T3處理的重組有機碳含量較T1、T2、T4、T5處理分別顯著提高3.90%、2.13%、8.24%、3.11%,與T6處理相比無顯著性差異。T6處理重組有機碳含量顯著高于T1、T4、T5處理,與T2處理相比無顯著性差異。T4處理重組有機碳含量最低,較其他處理顯著降低4.00%~7.61%。

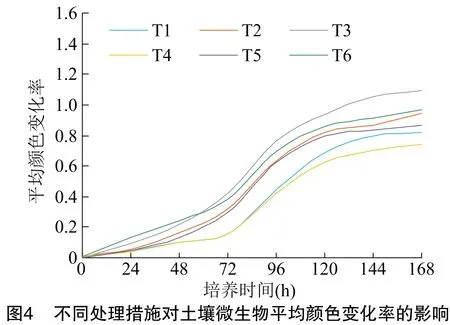

2.4 不同處理措施對土壤微生物碳源代謝活性的影響

由圖4可知,不同措施條件下土壤微生物平均顏色變化率(AWCD)均隨著培養時間的延長而逐漸提高。其中培養0~24 h,各處理AWCD變化不明顯,培養24~120 h,AWCD快速增長,此時期為微生物生長旺盛期,120~168 h,AWCD增長速度減緩,直至趨于平穩。培養0~48 h,T6處理的AWCD最大,但與T3處理差異不大,從培養72 h開始直至培養結束時,T3處理的AWCD均高于T6處理,其中培養120 h時,各處理的AWCD在0.625~0.935之間,AWCD表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理。不同措施條件下的AWCD表現為秸稈全量覆蓋處理>秸稈半量覆蓋處理>秸稈不覆蓋處理,免耕處理>旋耕處理。

2.5 不同處理措施對土壤微生物代謝碳源類型的影響

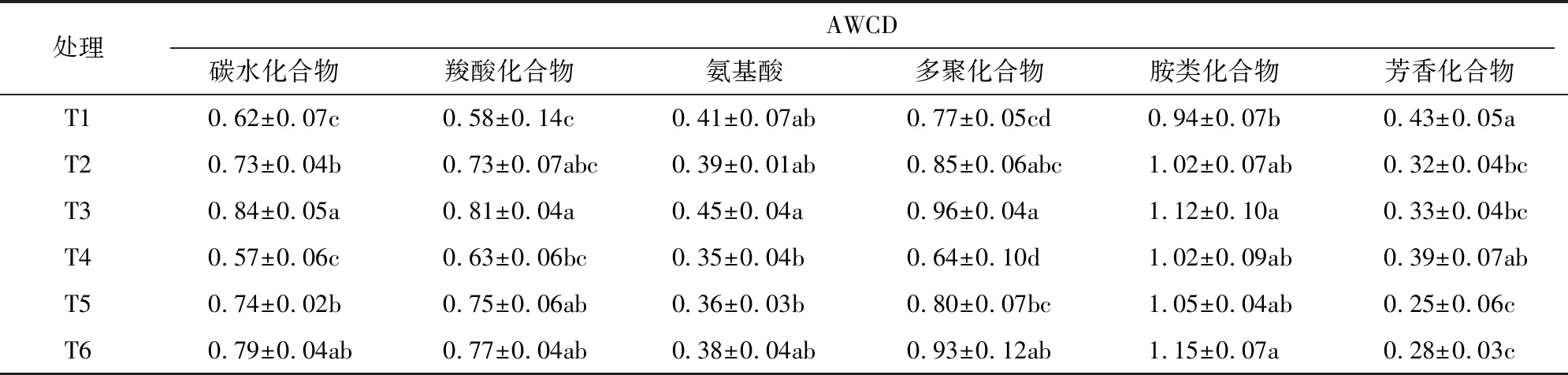

由表1可知,不同處理條件下土壤微生物對不同碳源的利用能力存在顯著差異。T3處理土壤微生物對碳水化合物、羧酸化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力最強,較其他處理分別提高6.33%~47.37%、5.19%~39.66%、9.76%~28.57%、3.23%~50.00%,其中除對氨基酸的利用能力與T1處理無顯著差異外,其余指標均與T1處理差異顯著,T1處理對羧酸化合物的利用能力以及T4處理對碳水化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力最弱。T6處理對胺類化合物的利用能力最強,較其他處理提高2.68%~22.34%,顯著高于T1處理,但與其他處理均無顯著性差異。T1處理對芳香化合物的利用能力最強,顯著高于T2、T3、T5、T6處理。就總體利用情況而言,不同措施條件下土壤微生物對多聚化合物、胺類化合物的利用能力最強,其次是碳水化合物、羧酸化合物,對氨基酸、芳香化合物的利用能力最弱。

表1 不同處理對土壤微生物代謝碳源類型的影響

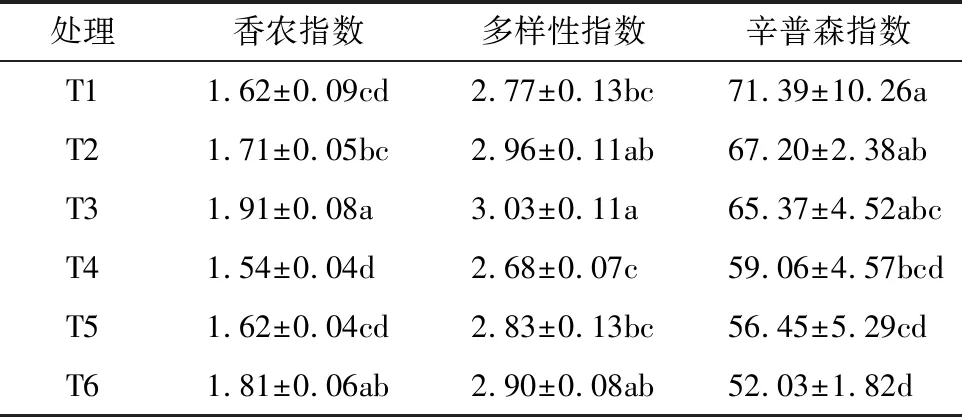

2.6 不同處理措施對土壤微生物功能多樣性的影響

由表2可知,T3處理的香農指數、多樣性指數最高,較其他處理分別提高5.52%~24.03%、2.36%~13.06%,香農指數顯著高于T1、T2、T4、T5處理,多樣性指數顯著高于T1、T4、T5處理,T4處理的香農指數、多樣性指數最低,均顯著低于T2、T3、T6處理,與其他處理無顯著性差異。T1處理的辛普森指數最高,較其他處理提高6.24%~37.21%,顯著高于T4、T5、T6處理,與其他處理無顯著性差異,T6處理的辛普森指數最低,顯著低于T1、T2、T3處理。

表2 不同處理對土壤微生物功能多樣性的影響

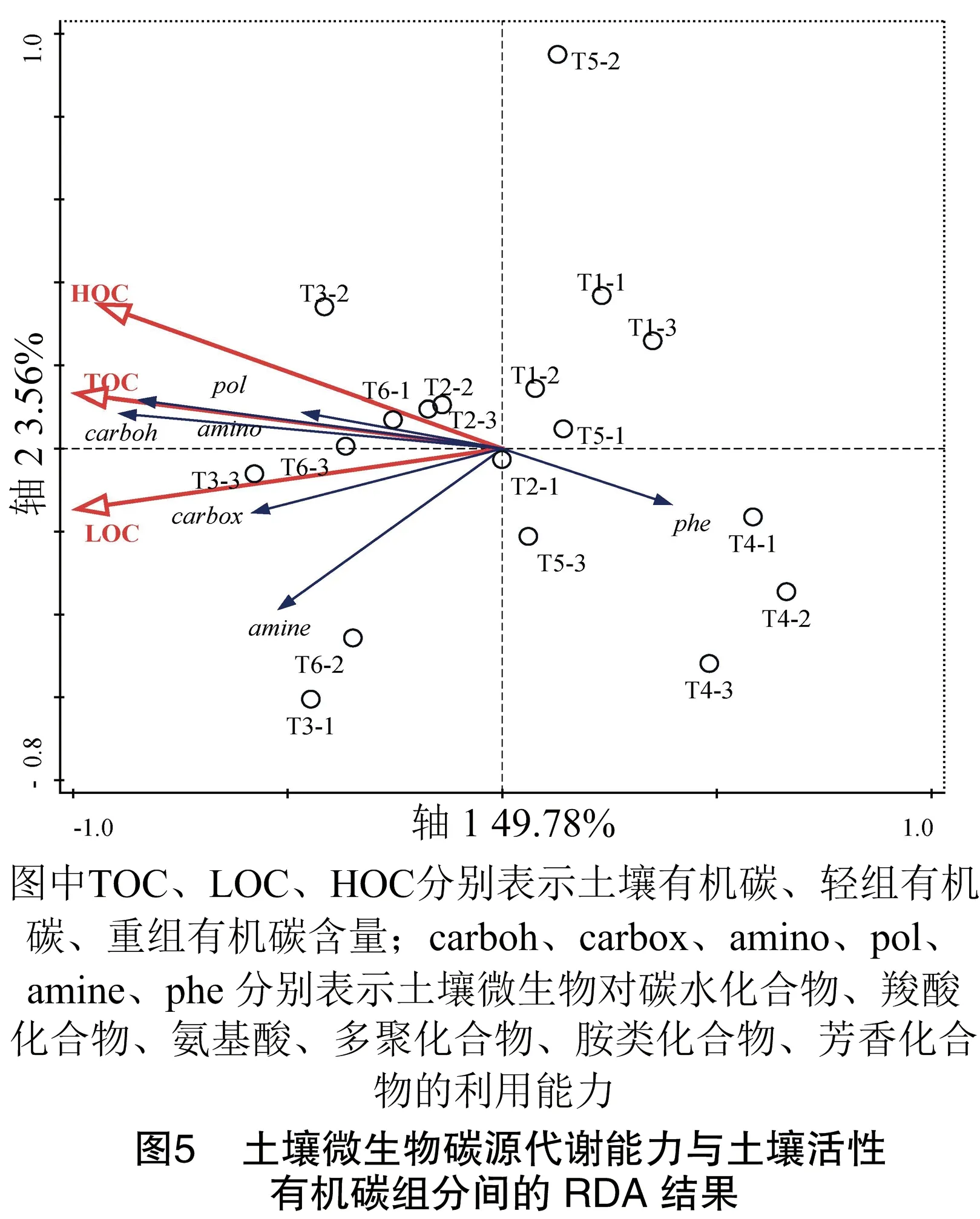

2.7 土壤微生物碳源代謝能力與土壤活性有機碳組分的多元分析

利用培養120 h時土壤微生物對31類碳源的AWCD與土壤有機碳組分進行RDA,結果(圖5)表明,排序軸1、2能夠在累計貢獻率53.34%上解釋不同處理條件下土壤微生物對各類碳源利用情況的差異。圖中各處理點較為分散,說明不同處理條件改變了土壤微生物對各類碳源的利用能力。土壤微生物對碳水化合物、羧酸化合物、氨基酸、胺類化合物、多聚化合物的利用能力與土壤有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量均呈正相關關系,對芳香化合物的利用能力與土壤有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量均呈負相關關系,且基于土壤微生物對各類碳源利用情況的排序軸與基于土壤有機碳組分的排序軸之間關聯性(pseudo-F=8.6,P=0.004)較好。由此可見,不同處理條件能夠通過影響土壤有機碳組分改變土壤微生物對各類碳源的利用情況。

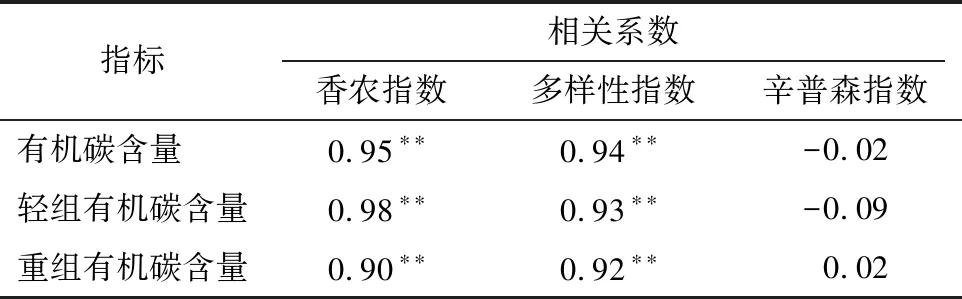

2.8 土壤微生物功能多樣性指數與土壤有機碳組分的相關性分析

為了進一步明確土壤微生物代謝功能與土壤有機碳組分的關系,本研究分析了土壤微生物功能多樣性指數與土壤有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量之間的相關性。其中土壤有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量與香農指數、多樣性指數呈極顯著(P<0.01)正相關,而土壤有機碳、輕組有機碳含量與辛普森指數呈負相關,重組有機碳含量與辛普森指數呈正相關,但均無顯著相關(表3)。說明土壤有機碳、輕組有機碳是土壤微生物功能多樣性的重要環境因子,而不同措施條件下土壤有機碳組分含量發生較大變化,會影響土壤微生物功能多樣性。

表3 多樣性指數與有機碳組分的相關性分析

3 討論

輕組有機碳是土壤碳庫的活性部分,易被土壤微生物轉化分解與利用,對人類活動諸如耕作、秸稈還田等措施響應敏感,是衡量土壤碳庫質量的重要指標[28]。重組有機碳是輕組有機碳分解后聚合形成的,其結構復雜、分解緩慢,不易被土壤微生物轉化分解與利用,是土壤有機碳的穩定部分,可用于指示評價土壤有機碳的固存性能[29]。相關研究表明,合理的保護性耕作措施能夠提高土壤微生物的活性,改善土壤輕組、重組有機碳組分之間動態轉化[30-32]。本研究結果表明,土壤有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量均表現為耕作方式相同時,秸稈全量覆蓋處理>秸稈半量覆蓋處理>秸稈不覆蓋處理;秸稈覆蓋量相同時,免耕處理>旋耕處理;整體表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理,可知免耕秸稈全量覆蓋處理表現最優,旋耕秸稈不覆蓋處理表現最差,這與田慎重等的研究結果[33]較為一致。分析認為,與旋耕措施相比,免耕能夠減少水分流失,增加有機質的累積[15],能夠減少土壤擾動,增強土壤微生物的穩定性,進而減少微生物群落對土壤有機碳的分解,更有利于土壤有機碳的穩定。秸稈還田能夠為土壤微生物代謝活動提供充足的碳源[34],從而加速土壤有機碳的礦化,不僅可以提高土壤微生物代謝活性,還能夠明顯提高土壤有機碳含量,改善土壤輕組、重組有機碳組分之間的比例。

平均顏色變化率通常用來表征土壤微生物對各類碳源的利用能力,是指示評價土壤微生物活性的重要指標[35-36]。研究表明,合理的耕作措施與秸稈還田方式能夠提高土壤微生物碳源代謝利用能力以及微生物功能的多樣性[37-38]。本研究結果表明,AWCD整體表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理。不同措施條件下AWCD表現為秸稈全量覆蓋處理>秸稈半量覆蓋處理>秸稈不覆蓋處理,免耕處理>旋耕處理。免耕秸稈全量覆蓋處理土壤微生物對碳水化合物、羧酸化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力最強,較其他處理分別提高6.33%~47.37%、5.19%~39.66%、9.76%~28.57%、3.23%~50.00%,其中除對氨基酸的利用能力與T1處理無顯著差異外,其余指標均與T1處理差異顯著。免耕與秸稈全量覆蓋處理的香農指數、多樣性指數最高,較其他處理分別提高5.52%~24.03%、2.36%~13.06%,T1處理的辛普森指數最高,較其他處理提高6.24%~37.21%,顯著高于T4、T5、T6處理,與T2、T3處理均無顯著性差異。分析認為,與免耕不覆蓋或旋耕不覆蓋處理相比,秸稈還田能夠為土壤微生物代謝活動提供充足的底物,使其代謝功能高于秸稈不覆蓋處理,其中秸稈全量覆蓋處理土壤微生物代謝活性高于秸稈半量覆蓋處理,與免耕處理相比,旋耕處理改變了土壤結構以及土壤空隙的透氣性、透水能力等,改變了土壤原有的基質環境,使得微生物群落結構與功能多樣性發生改變,且不同耕作與還田措施改變了土壤微生物對各類碳源的利用程度,土壤微生物加強了對多聚化合物、胺類化合物的利用能力,減弱了對氨基酸、芳香化合物的利用能力。

冗余分析結果表明,土壤微生物對碳水化合物、羧酸化合物、氨基酸、胺類化合物、多聚化合物的利用能力與土壤有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量均呈正相關關系,且基于土壤微生物對各類碳源利用情況的排序軸與基于土壤有機碳組分含量的排序軸之間關聯性(pseudo-F=8.6,P=0.004)較好。說明土壤微生物碳源利用能力與土壤有機碳組分之間保持緊密相關的聯系,且在進一步了解土壤微生物代謝功能多樣性與土壤有機碳組分的相關分析中發現,土壤有機碳、輕組有機碳是土壤微生物功能多樣性變化的的重要驅動因子。由此可知,不同耕作方式與秸稈覆蓋量對土壤有機碳組分、微生物功能多樣性產生了不同的影響。

4 結論

不同耕作方式與秸稈覆蓋量能夠顯著改變土壤有機碳組分含量,其中免耕與秸稈全量覆蓋處理的有機碳、輕組有機碳、重組有機碳含量均最高。

不同耕作方式與秸稈覆蓋量能夠改變土壤微生物群落功能多樣性,其中免耕與秸稈全量覆蓋處理土壤微生物對碳水化合物、羧酸化合物、氨基酸、多聚化合物的利用能力最強,AWCD表現為T3>T6>T2>T5>T1>T4處理。免耕與秸稈全量覆蓋處理香農指數、多樣性指數最高,較其他處理分別提高5.52%~24.03%、2.36%~13.06%。

土壤微生物碳源代謝能力、功能多樣性指數與土壤有機碳組分變化之間具有緊密相關的聯系。