民營經濟發展首先是恢復信心

潘向東

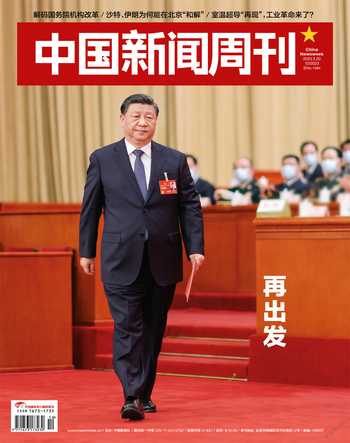

在剛剛結束的全國兩會上,促進民營經濟發展的話題是一大焦點。習近平總書記在參加全國政協民建、工商聯界委員聯組會時強調,黨中央始終堅持“兩個毫不動搖”“三個沒有變”,始終把民營企業和民營企業家當作自己人。他說,要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策,增強信心、輕裝上陣、大膽發展,實現民營經濟健康發展、高質量發展。

民營經濟在中國的重要性毋庸諱言,民營經濟的“56789”也是中央主管經濟的官員們在講到民營經濟的重要性時常提及的論述。在“56789”涉及的稅收、GDP、技術創新成果、城鎮勞動就業、企業數量之外,民營企業還是中國投資、進出口的主力軍。

但近幾年,新冠疫情因素疊加前幾年政府出臺的部分收縮性政策,以及網絡上炒作民營經濟“退場”的種種不實言論,讓一些民營企業家的信心有所下滑。從近兩年民間固定資產投資增速的快速下滑,可以窺見民營企業家信心不足的程度已經不容忽視:新冠疫情前的2019年中國的民間固定資產投資增速為4.7%,到2022年已經下降到0.9%。與此同時,銀行的企業儲蓄不斷增長,2022年末中國的非金融企業存款余額高達74.6萬億元,而這一指標在2020年為66萬億元。

這說明,當前階段,民營經濟要發展關鍵是要恢復民營企業家的信心。

恢復民營企業家的信心,首先要加強民營經濟發展的法律保障,法治是最好的營商環境。中國現有法律目前還是缺乏完善統一的民營經濟保護法律規范體系。國家對民營經濟發展保護的相關規定,大部分仍然停留在政策層面,相比法律條文,政策規定存在法治保障剛性不強、權威性不夠的問題。在立法環節的缺失,就會導致在司法環節出現對民營企業重“禁止”、輕“維護”,同時產生對民營企業的不平等歧視,讓民營企業面臨著“玻璃門”“彈簧門”“旋轉門”的無形障礙。此外,一些地方在處理民營企業家涉嫌犯罪案件時,特別是處理刑民交叉案件時,沒有嚴格區分企業與個人財產、合法與非法財產,這就導致民營經濟和民營企業家的合法權益得不到有效的保障。

制定出臺國家層面“民營經濟發展促進法”已經迫在眉睫。需要在法律層面對民營經濟和民營企業家的產權保護、市場準入、公平競爭、投融資等方面作出規定和保障,保護好民營經濟和民營企業家的物權、股權、債權、知識產權等各種類型的財產權,保障民營經濟平等、公平的獲取市場準入資格,從而從制度上完善民營經濟健康發展的法治環境。

其次,民營企業發展需要解決與國有企業身份不平等、被歧視的問題。一是,在涉及民營的經營、發展等方面,一些地方政府官員躲得遠遠的,生怕讓人覺得他們與民營經濟有瓜葛,讓人懷疑他們的廉潔性。這就導致,民營經濟與國有經濟在參與地方發展建設的時候,無形之中就存在身份不平等的問題,很多時候民營企業就會被排除在外。習近平總書記在全國兩會期間強調,“要優化民營企業發展環境,破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙”“要把構建親清政商關系落到實處,為民營企業和民營企業家排憂解難”,可謂切中要害。二是,當前的一些金融機構對民營企業的融資存在歧視,“融資貴、融資難”問題仍然客觀存在。由于民營企業普遍存在的規模小、底子薄、資質差等原因,一些金融機構為了避免承擔風險責任,對民營企業的融資條件都相對苛刻,手續也相對繁瑣。

再有是要創造好有利民營經濟發展的社會環境。中國經歷了解放初期的公私合營以及后來的計劃經濟時代,盡管改革開放之后民營經濟得到快速發展,但民營企業家對涉及企業所有制的任何輿論變化都特別敏感。過去幾年,國家在規范市場秩序的過程中,對過去一些民營企業涉及礦產資源、土地拍賣、準入牌照和國企改制等方面涉嫌違規違法的情形進行了調查,輿論場上有人夸大其實地解讀為國家對民營企業進行清算,“民營經濟退場論”甚囂塵上。一有風吹草動,民營企業家就感覺沒有底氣,這說明我們整個社會沒有形成尊重民營企業、尊重企業家精神的氛圍,說明中國營商環境仍需下大力氣來改善。

中國式現代化道路上,民營經濟和企業家精神如何強調都不為過。經濟轉型、高質量發展和技術創新更多是市場選擇的結果,國家在“卡脖子”技術方面可以重點攻關,但在更多的創新升級領域,更需要民營企業的貢獻。靈活的市場機制更能把握市場的脈搏,而民營企業總是耕耘在市場的前沿,從專利申請數即可見一斑。只有真正增強民營企業家信心,才會加快中國經濟的轉型、促進經濟的高質量發展。