說長道短話用人

2023-04-06 06:35:37陳思炳

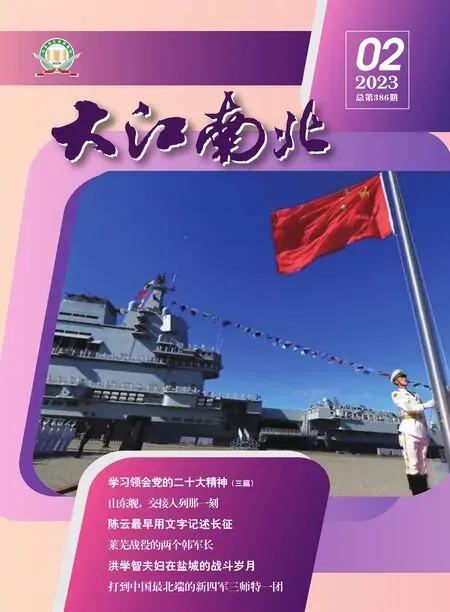

大江南北 2023年2期

□ 陳思炳

習近平總書記指出:“實現中華民族的偉大復興,人才越多越好,本事越大越好。知識就是力量,人才就是未來。”國家興亡,事業盛衰,關鍵在人。人皆有才,如何發揮,在于管理者如何使用。

首先,要善于用人所長。漢高祖劉邦可謂是用人所長的典范。張良足智多謀,但缺少帶兵打仗的實踐;蕭何善于鎮守后方,安撫百姓;韓信善于統率大軍,攻必克,戰必勝。正如劉邦自詡:“朕之所取天下者,皆善用此三人也。”。也有反例。三國時,馬謖精通兵書,曾向諸葛亮獻計“攻心為上,攻城為下;心戰為上,兵戰為下”,使諸葛亮取得了七擒孟獲、“南人不復反矣”的戰果。可諸葛亮在街亭之戰中卻用其短,讓馬謖這個智謀型的人才帶兵打仗,結果街亭失守。

用人也要善于“短”中見“長”,使人的潛能得到充分發揮,避免人才的浪費。《涇野子內篇》中有個故事:西鄰家有五個兒子,一個老實,一個調皮,另外三個一瞎、一駝、一跛。按說,這種家庭日子一般不好過。但西鄰讓老實的務農,調皮的經商,失明的占卜,背駝的搓繩,腳跛的紡線,結果全家安居樂業,衣食無憂,和和睦睦。不難看出,西鄰成功的奧妙,在于用人之“短”。

金無足赤,人無完人。百人百性,百人百才。按照辯證唯物主義的觀點,世上沒有絕對的事物,有長處就有短處,有缺點就有優點,問題在于我們從什么樣的角度、以什么樣的方法來認識。正如巨木高聳入天,即使有幾尺朽爛,優秀的木匠也不會棄它而去。

能否最大限度發揮人的才能,還在于給人才創造合適的環境和崗位。如果環境、崗位能最大限度地發揮人的潛能,既揚長避短,又變“短”為長,因能授職,就沒有不可用之人。人盡其才,人才濟濟,社會主義現代化建設事業就會蒸蒸日上。※