尋美石坎村

□楊 叢

老家石坎村,是滇東南群山間的一個小彝村,因為風光秀美、民風淳樸、民俗濃郁,有“世外桃源”之譽。盛夏的一天,我們前往石坎村探親訪友。

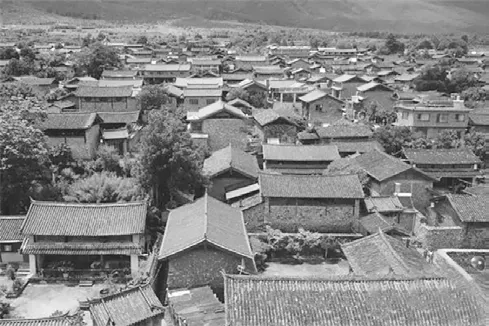

從彌勒城駕車至大栗村委會,往南一拐,村道狹窄曲折,松枝和長草不時拍打著車窗,似乎山里人般熱情相迎。不過七八里路便到石坎村。遠望去,小村圍著一座青饅頭狀小山順勢而下,房屋高高低低、參差不齊。更遠處,左中右三面,也各有一座青饅頭狀小山,山色蒼翠,遙遙相對,頗有幾分“青山抱小村,庭前聽風吟”的山野之趣。

下了車,山風颯颯,滿懷清涼。等候多時的表哥迎了上來。我們抑制不住興奮,請他先帶我們到村中走一走。于是,一行人緩緩走下斜坡進了村。普通紅磚房、時尚水泥樓、老式青石墻房、瘦高烤煙棚,參差散布,高高低低。屋前院中,梨樹、蘋果樹、花紅樹、石榴樹,挺著一蘢蘢青綠,清爽干凈。因為地勢起伏,幾乎每戶人家都一樣,屋舍建在斜坡切面處,壘砌著青石臺階,或多或少,或上或下,直通庭院。被時光磨蝕去的村名,因為建屋條件所限,似乎又被村民賦予新的意蘊。

隨便走進村民的庭院,大多寬闊平坦,水泥地面光滑干凈,墻角的花臺、花地,種著好多太陽花、虎皮蘭草、方向花,都吐著青蔥、頂著艷麗,生機勃勃。然而,最引人注目的,或許當是每家每戶移栽的野生草藥,有重樓,有天麻,有一把傘,有熟地黃,還有好多不知名的草藥。我知道,這定然是草藥中的珍品,否則村民們哪會移栽來,哪會精心地侍弄。見一戶院門垂下幾抹藤蔓,我好奇地走近看,是山珍“節節高”。這些本該生長在山野中的精靈,移植到屋前院中,居然也長得青綠茁壯,與野外的一般無二,實在令人驚嘆。

見我們為眼前景驚嘆不已,表哥不禁侃侃而談。石坎村土地肥沃,衣食無憂,在當地也屬富庶村子,但因為地處深山,遠離縣城和鎮政府,經濟文化、交通運輸非常落后。一擔米、一袋麥,都得馬馱肩扛運出去賣,一袋化肥、一件電器,也得馬馱肩挑運進來。村里的學校招不到好老師,也留不住人。為了尋求發展,村中有志青年紛紛離開家鄉求發展。現在,他們有的成了權重一方的干部,有的成了身價不菲的老板,有的成了知名藝術家。功成名就后,他們又以不同的方式反哺家鄉。而隨著“村村通”公路建設,精準扶貧政策落實,鄉村振興計劃推進,村里經濟文化、居住環境大有改觀。

那一夜,我們就住在石坎村,品著味道純正的彝家羊湯、黃燜山雞、山茅野菜,村里樂隊演唱的《彝家酒歌》《彝家古樂》《彝山迎來好日子》漸次響起,樂曲亦古亦今、熱情質樸,我仿佛走進了彝山前世今生,與先祖們一起感受遠古的韻味,與鄉親們一起享受發展的歡欣……