黑人老中醫,不只會“雙手號脈”

如果你掛了一個中醫號,推開門看到一位穿著大褂的非洲友人,或許會陷入深深地自我懷疑:別是走錯了吧。

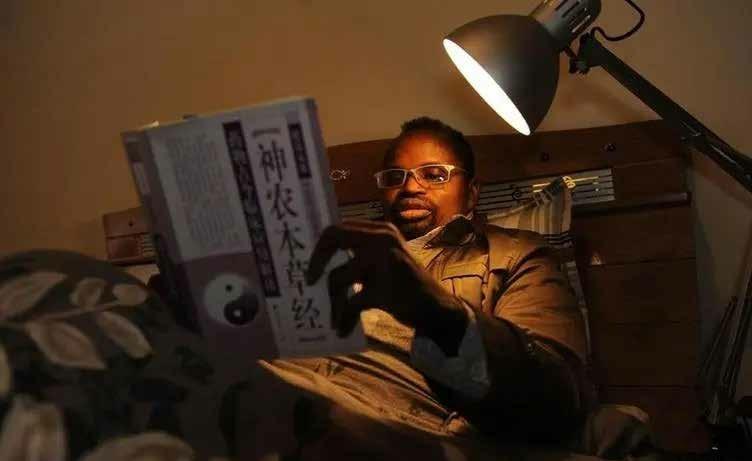

中國首位外籍中醫博士后迪亞拉,便是一位雙手號脈的黑人老中醫,針灸、火罐、推拿樣樣都行。有趣的是,曾有媒體報道,1997年,迪亞拉剛在成都坐診時,一連好幾天都沒一個病人。好不容易來了一個,開門一看是個黑人,“哐”地一聲關門就跑了:“什么情況?我是來找中醫的。”更有網友回憶自己父親去迪亞拉那兒看病時的場景:“別的中醫號脈一般都看一只手,黑人中醫卻兩只手抓住一塊把,總感覺是怕我爸跑了。”

擱以前,“黑人”和“中醫”這倆詞或許壓根不搭邊兒。然而,這位來自馬里的黑人老中醫,不僅在廣州學了中醫的“嶺南派”,又來四川拜在“神針楊”楊介賓門下學習“峨眉派”,還能背《黃帝內經》,對中國傳承千年的針灸之術毫不陌生。

在中非文化的頻繁交流中,不僅有像迪亞拉這樣被公派來中國進修的非洲人,還有一批批遠赴異鄉、走在非洲大地上的援非醫療隊員。從針灸診療在非洲遍地開花的態勢,便能窺見充滿智慧的古老醫術已然在遙遠的非洲生根發芽。中國醫療隊幾十余載的文化傳播,使越來越多的非洲人“路轉粉”。除了號脈,非洲人還接受了針灸治療,更因此愛上了中醫文化。

中醫文化第一次在非洲著陸,可以追溯到鄭和下西洋。當時,鄭和的船只經過肯尼亞,海醫根據當地醫學發展水平、民眾對中醫技術可接受程度傳授了一些中醫的傳統醫術,比如推拿、拔火罐、姜片泡茶治療腹瀉等。迄今為止,帕泰島上的中國村、上加村仍一定程度上保留著這種醫術。

但在現代,我國系統的、有組織、有計劃的援非醫療計劃是在1963年。中國政府應阿爾及利亞政府的邀請,派遣出第一支援非醫療隊。當時的醫療隊員那可是相當優秀,通常都是國內醫院的技術骨干、“一專多能”的佼佼者,就連外語水平也是沒得挑。有人可能納悶:這么好的醫生為啥要派去非洲?

這一舉動,與當時的國際形勢息息相關。

新中國成立之初,世界格局分為東西方兩大陣營。美國拒絕承認中華人民共和國政府,以其為首的西方陣營對中國采取敵視態度。蘇聯是為數不多的與中國保持著良好關系的強國。不曾想,20世紀50年代末,中蘇矛盾使兩國關系開始惡化。面對美蘇兩個大國的軍事威脅與經濟封鎖,中國急需拓展新的外交空間,尋找更多的盟友來支持自己的政治立場和革命理念。

此時,非洲掀起了民族解放與國家獨立浪潮,之前一些被西方殖民的國家紛紛擺脫統治,走上民族獨立道路。但殖民國家哐啷一下撤走時,也帶走了大量醫生以及醫療技術人員,導致非洲國家面臨著醫療衛生資源稀缺、醫療環境惡劣、人民整體健康水平低下的困境。這讓非洲國家有點措手不及,只能向國際社會發出呼吁,請求給予醫療援助。

飽受殖民者奴役的相似背景,風云變幻的國際環境,中國援非醫療隊也便應運而生。

當時非洲缺醫少藥的現象嚴重到什么程度?很多病人都沒有機會得到治療,毫不夸張地說,可能很多病人壓根兒連見醫生一面的機會都沒有。根據坦桑尼亞政府報告,1966年,桑給巴爾地區只有4所醫院29名醫生。其中本地醫生只有5個人,剩下24個都是中國、東德、保加利亞和古巴等其他國家派來支援的外國醫生。1972年,坦桑尼亞全國只有556名從業醫師,醫生與患者的比例大約為1/25000。

經過這些年中國援非醫療隊的薪火相傳,到2021年時,中國已經累計向非洲派出2.3萬人次的醫療隊員,診治患者2.3億人次。這2.3萬人可謂人才濟濟,專家分布的領域從常見病、多發病到專科疾病、疑難雜癥;從普通專科到腦外科等高端專業;從西醫到中醫。據統計,在2018年8月之前,我國向非洲先后輸出中醫醫生已超過2000余人。

隨著中國醫療隊進入非洲,中醫文化也被介紹到非洲,針灸、中草藥開始進入非洲人民的視線。以莫桑比克為例,自1976年中國向其提供醫療援助以來,針灸在當地非常受歡迎,除少數幾隊沒有針灸醫生外,其他每隊都有針灸醫生,常年有5-10名針灸醫生在莫桑比克各省級以上的醫院工作。

不過,問題來了。中國醫療隊援助非洲之前,非洲醫學在西方殖民下一直由西醫占據主導權,不論是非洲民眾還是當地醫院的管理人員都對中醫不甚了解。尤其是針灸,病人來看病,發現還得被扎幾針,難免覺得有點兒匪夷所思。曾有外國友人對針灸之術表示很疑惑:“扎血管血不流出來嗎?扎骨頭針能扎進去嗎?如果不扎血管不扎骨頭,那扎肉又有什么意思呢?”

《武林外傳》里有一招功夫叫“葵花點穴手”,白展堂用手指頭一點,對方就瞬間無法動彈,這夸張的情節所表現的穴位,這也是針灸的作用點。

通過長期的醫療實踐,針灸的功能被總結:調和陰陽、扶正祛邪、疏通經絡。“夫十二經脈者,內屬于腑臟,外絡于肢節。”(《靈樞·海論》)經絡理論在中醫發揮著重要作用,其運行全身氣血,聯絡臟腑肢節,溝通內外上下,調節體內各部分的通路。比如,周星馳電影《功夫》中,阿星打通任督二脈,一躍成為武林高手。任脈和督脈,便是人體經脈的總督,有總協調全身陽經與陰經的作用。

不同于藥物治療以物質作用于機體,針灸主要是通過調動人體固有的自我修復能力,來減輕病情。有援非醫生曾梳理針灸在非洲的應用范圍,認為針灸既可以用于鎮痛,有效治療偏頭痛、消化道痙攣、鼻竇炎、風濕病疼痛、帶狀皰疹疼痛等,還能治療失眠、痙攣性結腸炎、濕疹等功能紊亂。

但對于不太了解經絡的人,一時半會兒很難理解這其中“頭痛醫腳”的邏輯。相聲大師侯寶林曾說過這樣一段相聲:一天有位患牙痛的患者,找到針灸大夫,這位大夫呢,用針扎了一下“虎口”(合谷穴),牙就很快不痛了。侯寶林先生滿臉迷惑的感嘆道:“這手上的虎口離牙齒二尺多遠,扎一下虎口怎么就能管住牙疼呢?”

不過,隨著時間的推移,針灸所具有的見效快、療效好、無副作用、價格低廉親民等特點逐漸得到非洲人民的青睞。坦桑尼亞地區有人稱針灸為“chuku”,即“神奇的針”,報道中關于針灸治病救人的故事不在少數。

在阿斯馬拉,因為這兒的早晚溫差大,容易著涼受寒,所以這一地區面癱的發病率很高。曾經有一位交警在婚期臨近時,不幸患上面癱。如果不能及時解決,就不得不推遲婚期。他懷著焦急地心情來到理療中心,在中國援非醫生的悉心治療下,兩周內便完全康復,婚禮得以如期舉行。

此外,針灸在一些疑難雜癥上也有奇效。比勒陀利亞有一位南非人叫阿奈特,在她二十多歲時中風,左半身麻痹。當時給她看病的西醫告訴她沒有辦法,但阿奈特不甘心就這樣活著。她想起自己小時候看到過一篇關于針灸的文章,她認為,或許針灸可以幫助她。于是,她找到了一位針灸專家。在中醫的治療下,阿奈特被治好了,她也從此走上了傳播中醫文化的道路。

“神奇”,是不少非洲患者在體驗針灸后發出的感嘆。

阿奈特在被針灸治好后,對針灸產生了濃厚的興趣。后來,經過學習,她不僅成為一名中醫針灸師,還曾擔任了南非聯合健康衛生署中醫針灸聯合委員會主席。在她家墻上,掛著各種各樣與中醫、針灸相關的證書。她在南非已經小有名氣,預約本上每天都是滿滿的預約信息,還有人從幾小時車程以外的地方專門過來找她看病。

無獨有偶,從前幾內亞的一個神經內科醫生,在看到中國醫生用針灸施救病患后,佩服得五體投地,堅持要拜中國醫生為師。待到那批援非醫療隊回國時,黑人醫生已經可以用針灸處理一些常見病癥。

塞拉利昂的阿齊茲,是中國(湖南)第19批援塞拉利昂醫療隊隊員謝偉彬在援非期間收的徒弟。在謝偉彬走訪偏遠村落時,阿齊茲就成了他的向導和翻譯,成為連接醫生與當地人的橋梁。謝偉彬回國時,最放心不下的,就是徒弟的醫術。2021年,第23批援塞拉利昂醫療隊踏上非洲土地時,醫療隊隊員任珍接過這一接力棒,阿齊茲再次學起了中醫。

中國(云南)第22批援烏干達醫療隊李曉斌也認為,“授人以魚不如授人以漁”。他在工作中致力于培訓當地醫護工作人員,時不時向當地醫護人員傳授一些中醫針灸理論和操作方法,漸漸地,當地醫護人員已能獨立完成一些簡單的中醫治療技術操作方法。

“給當地人民留下一支永遠帶不走的醫療隊。”曾經周恩來總理給出的指示正一步步照進現實。中國援非醫療隊在非洲傳遞的,不僅是醫療技術,更是中醫文化與醫療教育。在南非約翰內斯堡大學,針灸專業正成為受歡迎、難申請的“香餑餑”專業之一。2022年,南非約翰內斯堡針灸專業的招收名額是58個,申請人數達7102人。

2000年10月,南非政府確立了包括中醫針灸在內補充醫療的合法地位;2004年,南非完成了首批中醫針灸醫師注冊,分為中醫師與針灸師兩個層次;2005年,南非舉辦了歷史上首次中醫師永久注冊考試......在莫桑比克,針灸也已逐漸被納入醫院臨床科室之一,該國衛生部副部長還希望能增加中國針灸醫生的派遣數量,并為當地培養針灸技師。這些政策都為中醫在非洲的診療與教育便利條件,同時也體現出中醫文化在非洲越來越具有影響力。

中國針灸憑借自身魅力與中非的深厚友誼,實現了“走出去”“走進去”“住下來”。細小的銀針,帶著廣闊的文化,在遙遠的非洲扎下了根。

(來源:國家人文歷史)

責任編輯/張元奕