象牙淺刻:“牙”淺情深 風雅入骨

青年匠人不是一種身份或標簽,而是意味著肩負傳承非遺的重任,不忘初心,數十年如一日千錘百煉、精益求精。

象牙淺刻是江蘇常州武進區的傳統手工技藝、省級非物質文化遺產之一。此技藝是在象牙上雕刻細微之書畫,也稱象牙細刻或象牙微刻,簡稱牙刻。用于牙刻的材料猛犸牙屬于史前生物遺存,材質軟硬適中,特別適合雕刻。雕刻時,雕刻者通過控制手腕力度、刀桿的旋轉以及行刀節奏的快慢來增加表現力,刻后著墨,融合象牙材質的肌理,墨色會因為行刀的變化自然呈現出濃淡深淺的效果,猶如毛筆作畫,墨分五色,層次豐富且不失金石雕刻之韻味。

牙刻記憶

常州象牙淺刻最早出現在清代,當時一些留青竹刻藝人從事象牙淺刻及其制品的營生,張楫如便是其中的代表性人物。清末,常州人馬志洪繼承祖上基業,先后在全國各地興辦8家象牙店,雇傭和培養了一大批常州籍牙刻技師,其中秦雪泥、閔雅興、王清源三代傳承,均為牙刻名家,名噪一時,常州象牙淺刻技藝由此發展興盛。

相對于北京、廣州的象牙雕刻之精華在于“雕”,常州的象牙淺刻之精髓則在于“刻”。與江南地域人文相融合,結合書畫藝術的表現形式,是常州象牙淺刻獨特的藝術特征。作品以人文歷史、山水花鳥、名家書畫為主要題材,并伴有賦詩題款。牙刻載體多為象牙筆筒、書鎮、印章、掛件、鼻煙壺、臺屏等文房珍玩。牙刻風格早期著重以線條刻畫表現作品的語境,清氣高古。20世紀七八十年代,常州象牙淺刻作品曾作為國禮贈予國際政要,亦成為出口換匯的主要行業。自1980年以來,常州象牙淺刻先后獲得省級、國家級專業獎項150余次,部分精品被多處工藝美術館收藏。

一直以來,常州市武進區牛塘鎮都是象牙淺刻的藝術中心,但在2016年底,國家有關部門一紙“象牙禁令”,讓牛塘鎮的象牙淺刻微雕行業遭遇了有史以來最嚴峻的危機,常州象牙淺刻慘遭無原料可供雕刻的境遇,技藝傳承也一度面臨絕境。然而,牛塘鎮的工藝大師們并沒有放棄保護和傳承這項傳統文化藝術,而是積極尋找替代材料——猛犸象牙,并建立牙雕展館,窮盡一生技藝、資源,讓象牙雕刻煥發新的光彩。

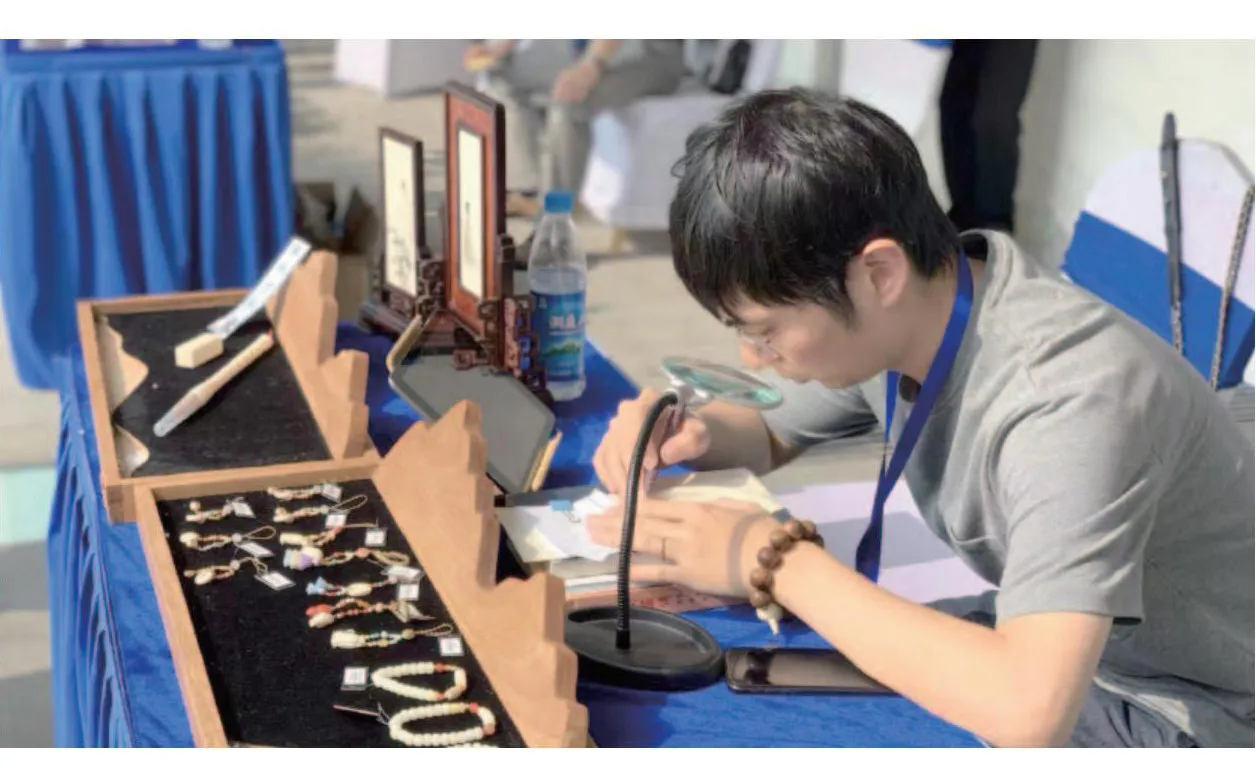

開料、描圖、雕刻、上色、封蠟……象牙淺刻的每一步都無不考驗著匠人們的耐心與韌性,唯有心靜才能下“刀”如有神。

父與子" 守與傳

20世紀70年代初,牛塘鎮張橋村以張洪坤為首、青云村以王志華為首,各自成立紅木工藝廠。到1975年,兩廠合并為鄉鎮企業——牛塘工藝雕刻廠,此后涌現出一批以蕭劍波、陳桂芳、倪久晉為代表的新一代象牙淺刻大家,并形成了一個新的流派——延陵派。此后,牙刻大家又傳授了一批徒弟。其中,1991年出生的蕭恒凱是目前從事象牙藝術淺刻具有代表性的青年匠人之一。

上述的名家們與牙刻結緣都有著各自不同的傳奇故事,32歲的蕭恒凱從事雕刻手藝僅十年有余,相比之下,他與牙刻結緣更像是順其自然,但這絲毫不影響他與象牙淺刻的“情深義重”。

“從記事起,我就記得父親每晚都會在他的辦公桌上專注雕刻。后來,工作室規模逐漸擴大,我們搬到街上,形成了前店后作坊的模式。那時候,父親帶著他的徒弟在工作室里干活,門口兩間門廳陳列各種各樣的猛犸牙刻工藝產品。我小時候經常在工作室里,聽著刀在猛犸牙上琢刻的聲音做作業、看書。”蕭恒凱說。

蕭恒凱的父親蕭劍波曾獲評第五屆中國工藝美術大師,是象牙淺刻門類第一位中國工藝美術大師。由于父親時常需要外出展覽、學習等,蕭恒凱得以有機會跟著父親走出小鎮,看一看外面的世界。

蕭恒凱回憶,他們去的最多的地方便是各類博物館、民俗文化館、名山大川。這些最初的旅游經歷,在無形中讓年幼的他感受到了中華民俗工藝美術之美。提到父親,蕭恒凱用“開明”二字形容。“父親從來沒有強制我一定要傳承這門手藝,相反,他總是會支持我去做自己喜歡的事情。但他在牙刻上的那股子韌勁潛移默化影響了我,所以我覺得自己也應該是會走這條路的。”

從小的耳濡目染加之父親的悉心教導,蕭恒凱自然而然走上了非遺傳承之路。10歲起,蕭恒凱便開始學習書法和國畫,這也為他后來正式學習牙刻打下了基礎。直至2012年,蕭恒凱才正式開始學習牙刻手藝,彼時的他還在南京師范大學學習廣告學。為了不耽誤學業,蕭恒凱將每一分每一秒都利用到極致,每逢假期,當同學都開始計劃著游玩與出行時,他卻踏上回家的路,堅持學習牙刻技藝。

初學之時,因為原材料昂貴,蕭恒凱只能在有機玻璃上進行練習,看著一旁的師兄們熟練地操作,再看看自己的笨拙手法,蕭恒凱非常焦慮,生怕讓父親失望。功夫不負有心人。在高強度的練習下,蕭恒凱僅花三年時間便收獲了牙刻比賽中的第一個大獎:2015年,他的原創作品《禪思》便斬獲業內最高獎項——“百花杯”中國工藝美術精品獎金獎。

初出茅廬便獲此殊榮,蕭恒凱并沒有被榮譽沖昏頭腦,相反,他很清醒自己該做些什么。一如從前,蕭恒凱繼續靜下心來,拿起刻刀練習。他深知,對牙刻人來說,能夠按照圖樣完成作品只是入門,能為每一塊象牙量身定制作品才是自己的終極目標。

心中有形,下刀方能神聚。平日里,除了苦心鉆研牙刻技藝,蕭恒凱還熱衷于看書、參展。“每年我都會盡量多參加一些展覽,通過比賽來尋找更多的靈感,也借此機會去和同行交流,得到不同的反饋,再來調整自己、提升自己。”

一塊猛犸象牙拿到手,蕭恒凱每次最先做的不是下手,而是思考,既要考量它的材質,又要構思創作的內容,有時候一個月都想不出來刻什么。對于蕭恒凱來說,每一塊猛犸象牙都彌足珍貴,下“筆”前都該深思熟慮。對于這項傳統技藝,蕭恒凱和父親一樣,始終秉承著一顆敬畏之心。

2020年3月,蕭恒凱被正式評為常州市工藝美術大師。如今的他更多了一份自信,手起刀落間,胸中自有丘壑。原先創作時,蕭恒凱更多的是遵從畫面原稿,而如今的他總是邊刻邊思考,在傳承中加入自己的想法。

這些年,蕭恒凱除了專注于牙刻作品的創作,還積極參與、推動象牙淺刻的申遺工作。一段時間里,蕭恒凱為了搜集資料、尋訪老一輩的手藝人,實地探訪了許多博物館,幾乎走遍了北京、南京的各個相關場館。“這個過程還挺有意義的,像是幾代猛犸牙刻從業者記憶的追尋和再現。”

蕭恒凱說,青年匠人不是一種身份或標簽,而是意味著自己肩負傳承非遺的重任,不忘初心,數十年如一日千錘百煉、精益求精。

(編輯 謝云鳳 2861126366@qq.com)