關(guān)中地區(qū)木輪大車(chē)系駕構(gòu)件制作技藝研究

關(guān)鍵詞:關(guān)中木輪大車(chē);系駕構(gòu)件;傳統(tǒng)制車(chē)技藝

中圖分類(lèi)號(hào): TS959.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-8462(2023)04-0058-10

0 引言

陜西關(guān)中地區(qū)的木輪大車(chē)是一種雙轅、雙輪、大車(chē)廂的車(chē)輛,具有2000 多年的悠久歷史,因其作為農(nóng)耕文明代表的先進(jìn)技術(shù)而占有極高的地位。木輪大車(chē)用途廣泛,既可載人,也可運(yùn)貨,是陜西關(guān)中地區(qū)和河南、山西等地的十多個(gè)縣使用較普遍的運(yùn)輸工具,其制作材料仍以傳統(tǒng)皮革為主,技藝傳承較完整,受現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的沖擊和工業(yè)化影響較小。我國(guó)系駕法大致可以分為軛靷式系駕法、胸帶式系駕法和鞍套式系駕法三個(gè)階段[1],軛靷式系駕法和胸帶式系駕法多是通過(guò)考古資料、古代圖像分析,而木輪大車(chē)所采用的鞍套式系駕法仍在民間廣泛使用。木輪大車(chē)不僅蘊(yùn)含工匠長(zhǎng)期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)傳統(tǒng),而且是研究古代系駕法寶貴的活態(tài)資料。因其重要的價(jià)值,木輪大車(chē)制作技藝分別于2014 年和2016 年入選西安市第四批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄和陜西省第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。

隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)和交通工具的更新迭代,木輪大車(chē)失去了原來(lái)的使用場(chǎng)景和存續(xù)環(huán)境,相關(guān)技藝也瀕臨失傳。為了記錄和保護(hù)這一傳統(tǒng)工藝,有不少學(xué)者對(duì)木輪大車(chē)制作技藝進(jìn)行了調(diào)查研究,以馮立昇等的《中國(guó)手工藝:工具器械》[2]和李兵的《北方傳統(tǒng)制車(chē)技藝研究與傳承》[3]為代表,但綜合來(lái)看,已有研究成果忽視了對(duì)系駕構(gòu)件制作技藝的探討。系駕構(gòu)件是解決車(chē)輛行進(jìn)中馬與車(chē)之間的動(dòng)力問(wèn)題,以及馬與人(御者)之間操縱控制問(wèn)題的關(guān)鍵。目前僅見(jiàn)王振鐸對(duì)此問(wèn)題有一些簡(jiǎn)單性提及,而對(duì)其中使用較多的皮質(zhì)構(gòu)件也“因其惡臭,故未視其全部工藝流程”[4]64。以此來(lái)看,學(xué)界對(duì)系駕構(gòu)件制作工藝的關(guān)注度與其重要性并不相稱(chēng)。

鑒于此,圍繞系駕構(gòu)件的制作工藝,構(gòu)件與車(chē)輛的連接過(guò)程,以及車(chē)輛與馬匹的裝卸過(guò)程,筆者于2020 年9 月和2021 年5 月兩次拜訪(fǎng)許五吉師傅以調(diào)查相關(guān)技藝,兩次拜訪(fǎng)雷警惕師傅以調(diào)查關(guān)中地區(qū)馬車(chē)系駕構(gòu)件的連接過(guò)程以及駕馬時(shí)的操作技巧。許五吉,生于1951年,西安市高陵區(qū)車(chē)張村人,關(guān)中地區(qū)木輪大車(chē)?yán)K索轡具手工制作技藝的傳承人。許五吉自8 歲起便跟隨父親學(xué)習(xí)皮匠和繩匠的相關(guān)技術(shù),能做出結(jié)實(shí)耐用的系駕構(gòu)件一直是他引以為傲的成就。雷警惕,生于1954 年,咸陽(yáng)市渭城區(qū)周陵鎮(zhèn)大石頭村人,自15 歲起開(kāi)始套車(chē)、趕車(chē),有著幾十年的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),對(duì)關(guān)中地區(qū)馬車(chē)系駕構(gòu)件頗為熟悉。在此基礎(chǔ)上,筆者橫向比較了河北廊坊、張家口等地系駕構(gòu)件的制作、連接、裝配過(guò)程,縱向比較了不同歷史時(shí)期的系駕法的發(fā)展情況,以期為深入發(fā)掘傳統(tǒng)系駕構(gòu)件制作技藝中的學(xué)術(shù)價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義有所助益。

1 系駕構(gòu)件制作準(zhǔn)備

許五吉師傅制作系駕構(gòu)件主要采用傳統(tǒng)的麻繩和皮革作為材料,除此之外,還會(huì)使用部分木質(zhì)材料和金屬材料,因此許師傅兼具繩匠、皮匠、木匠、鐵匠等多重身份。在制作系駕構(gòu)件之前,除了需要準(zhǔn)備好制作工具,還要鞣制熟皮并絞合麻繩以備用。

1.1 制作工具

(1)刮刀:用于刮下生皮上的肉的工具。刮刀兩端為木質(zhì)柄,中間為刀刃略呈弧形的刀身。工匠在使用時(shí),會(huì)用雙手分別握住兩端的刀柄,刀刃向外用力,將生皮上粘連的肉刮干凈。

(2)鏟刀:用于鏟下皮毛的工具,由扇形的金屬刀身和木質(zhì)刀柄組成。使用時(shí),需要將分開(kāi)放置的刀柄和刀身進(jìn)行組裝,即把刀柄插入刀身末端的銎口之中,用完再將二者拆開(kāi)存放。刀柄整體呈弧形,弧度能與工匠的胸部完全貼合。工匠在鏟毛時(shí),通常用胸部抵住刀柄,然后向前用力,進(jìn)行鏟毛。金屬刀身和木質(zhì)刀柄雖然套在一起,但并非固定不動(dòng),因此工匠可以轉(zhuǎn)動(dòng)木柄,靈活調(diào)節(jié)鏟除皮毛的方向。

(3)鐵鍋:將生牛皮鞣制為熟牛皮時(shí)所使用的容器。

(4)泥刀:本為泥瓦工所用的工具,許師傅用其為擁脖整形。泥刀整體為金屬質(zhì),刀身近似長(zhǎng)方形,刀柄略長(zhǎng)于刀身,截面為圓形。

(5)割皮刀:用于切割皮革的工具。其整體為彎月?tīng)睿渡砗偷侗鶠榻饘儋|(zhì)。

(6)長(zhǎng)釘:用于固定卷起后的棕皮的工具。使用方法是將其插入棕皮,使作為擁脖填充物的棕皮逐層卷緊。長(zhǎng)釘一端呈尖頭狀,另一端彎曲成一個(gè)小圓環(huán)。

(7)扁頭錐:用于在擁脖外層堅(jiān)硬的熟皮和帆布上扎出孔洞,方便后期縫合的工具。前端為短小的金屬尖頭,手柄為木質(zhì)。

(8)彎形針:用于縫合擁脖外層的熟皮和帆布的工具。整體略呈弧形,前端為尖頭,末端可穿細(xì)皮條。

(9)絞繩架:用于合繩(又名絞繩,即將多股繩絞合為一股)的工具。絞繩架為木質(zhì),底座呈梯子狀,其上裝有垂直于底座的架子,架子上插有橫桿。橫桿上有多個(gè)圓孔,可穿過(guò)圓孔安裝把手。合繩時(shí),需要將兩個(gè)絞繩架和一個(gè)裂子(又名分繩器)搭配使用。裂子為木質(zhì),形狀接近圓柱體,但一頭略大,另一頭略小。圓柱的側(cè)面刻有三條垂直貫穿兩個(gè)底面的凹槽,三條凹槽在較小的底面交會(huì)。

(10)楦子:又稱(chēng)楦木,類(lèi)似做鞋的鞋楦,是將擁脖成型的模具。楦子由多塊木板組成,截面呈瓜子型,形狀與馬擁脖內(nèi)圈的形狀相同。其側(cè)面呈梯形,自底部向頂部逐漸收窄,有時(shí)會(huì)在頂部做出開(kāi)口用于儲(chǔ)物。許師傅使用的是自己打制的楦子,使用時(shí)間已超過(guò)50年。由于近年國(guó)外大型馬匹被頻繁引入中國(guó),許師傅又制作了更大的楦子,以適應(yīng)大型馬匹的體形。

1.2 備用材料的制作工藝

(1)熟皮工藝:將動(dòng)物皮毛進(jìn)行加工處理,鞣制成為熟皮的工藝。制作系駕構(gòu)件時(shí)多使用牛皮,熟皮工藝流程為:先將生牛皮用水泡軟后,用刮刀刮肉,用鏟刀鏟毛。然后將去除干凈的皮子放入鐵鍋,向鍋中加入棉油和硝,沒(méi)過(guò)皮子。再生火加熱,反復(fù)翻攪鍋中的皮子,使油和硝完全浸入牛皮內(nèi)。熟皮完成后,還需要在皮子上刷食用油,防止皮革開(kāi)裂。在熟皮未干時(shí),可以將其割成皮條,較細(xì)的可再次進(jìn)行切割,寬度與皮子厚度相同(五六毫米)即可,然后用手搓為圓形,較寬的皮條可切割為幾十厘米不等以備用。許師傅早年會(huì)將較寬的未干熟皮條切割成四等份,再將外側(cè)兩部分向中間折疊,用重物壓住即可使其定型,由此就能做出更加結(jié)實(shí)的雙層皮條備用。

(2)合繩工藝:將多根單股繩合為一根多股繩的工藝。合繩時(shí),將兩個(gè)絞繩架相對(duì)而立,在其中一側(cè)的絞繩架上設(shè)置與所需股數(shù)相同數(shù)量的把手。然后在每個(gè)把手上各拴一個(gè)繩頭,繩頭上系待絞的麻繩或皮繩,這個(gè)絞繩架即為待絞絞繩架。對(duì)側(cè)絞繩架僅設(shè)一個(gè)把手并系一個(gè)繩頭,這個(gè)絞繩架即為已絞絞繩架。將待絞絞繩架上拴住的多條繩子都與已絞絞繩架上的繩頭相連。開(kāi)始合繩前,需有一人將裂子置于已絞繩的絞繩架繩頭處,即多根繩的交界處。然后在兩側(cè)的絞繩架處,各需一人以相反的方向轉(zhuǎn)動(dòng)把手。裂子隨合繩的進(jìn)度逐漸由已絞絞繩架向待絞絞繩架移動(dòng),直至多根繩合為一根,則合繩完成。

2 系駕構(gòu)件制作工藝

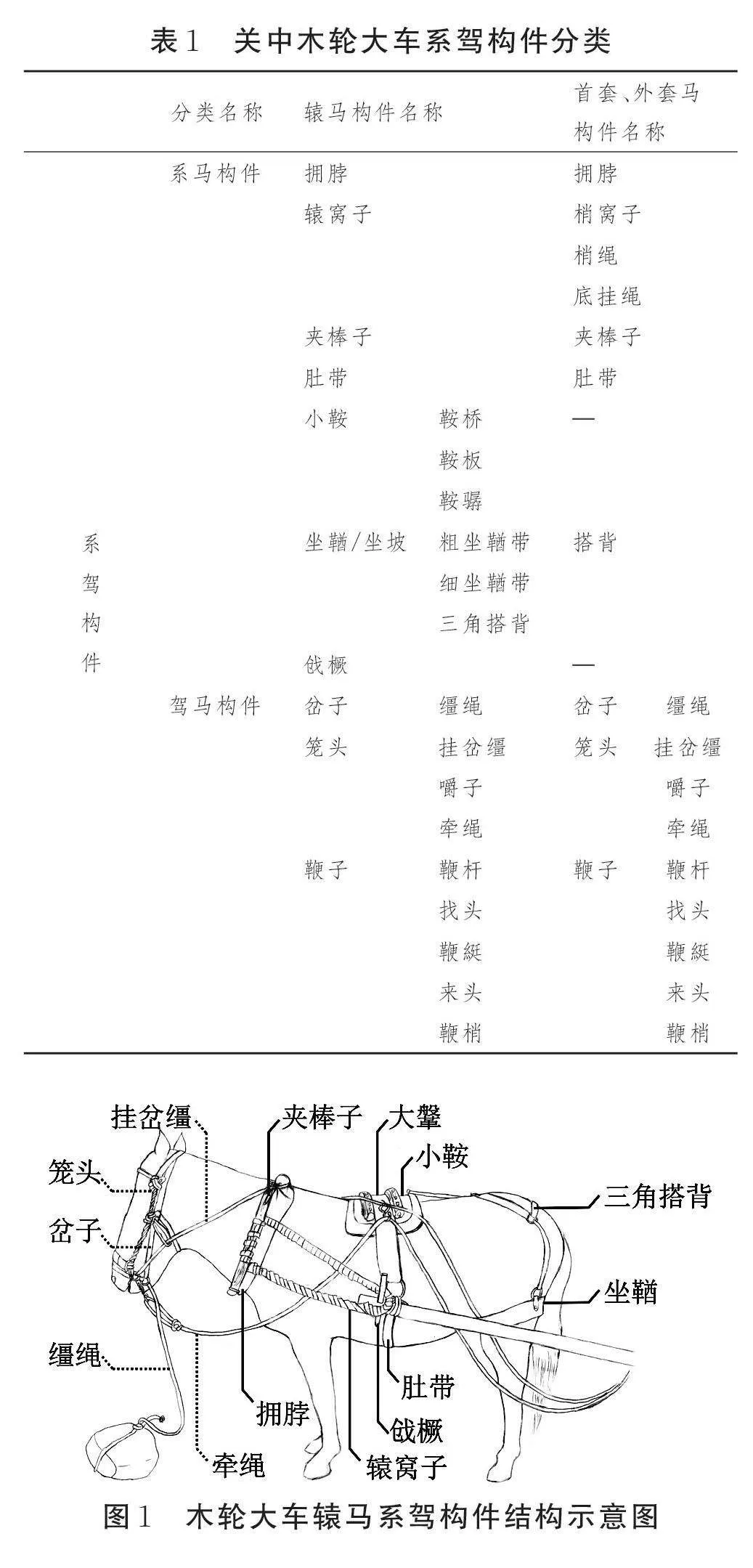

據(jù)調(diào)研可知,木輪大車(chē)系駕馬匹的數(shù)量,會(huì)根據(jù)車(chē)輛的用途以及貨物的重量進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)牲畜匹數(shù)的不同,木輪大車(chē)的形制可分為單套車(chē)、雙套車(chē)、三套車(chē)和四套車(chē)等。在實(shí)際使用時(shí),牲畜多為1~3 匹。不同位置的馬匹有不同的名稱(chēng):兩轅中間的馬稱(chēng)為“轅馬”,連于轅馬之前的馬稱(chēng)為“首套馬”,連于車(chē)右側(cè)的馬稱(chēng)為“外套馬”,同時(shí),不同位置的馬匹的系駕構(gòu)件也有所區(qū)別。目前,學(xué)界對(duì)古今系駕構(gòu)件的分類(lèi)研究不甚充分。在古代系駕構(gòu)件的分類(lèi)問(wèn)題上,學(xué)界多根據(jù)構(gòu)件的不同功能對(duì)其進(jìn)行區(qū)分,但這樣的分類(lèi)原則會(huì)導(dǎo)致某一構(gòu)件因承擔(dān)多種功能而被重復(fù)分類(lèi)。

筆者按照系駕構(gòu)件不同的連接位置,將傳統(tǒng)馬車(chē)系駕構(gòu)件分為兩類(lèi):一類(lèi)是與車(chē)連接的系馬構(gòu)件,另一類(lèi)是與人連接的駕馬構(gòu)件(表1)。圖1 以轅馬為例,掛岔韁、籠頭、岔子、嚼子、韁繩、牽繩為系馬構(gòu)件,其余為駕馬構(gòu)件。筆者以此為框架,對(duì)系駕構(gòu)件的制作技藝進(jìn)行了記錄。

2.1 系馬構(gòu)件

系馬構(gòu)件連接馬與車(chē),起到約束馬匹、承力前行、制動(dòng)后退等功能,共同組成了整體環(huán)繞馬匹、防止脫車(chē)的結(jié)構(gòu)。

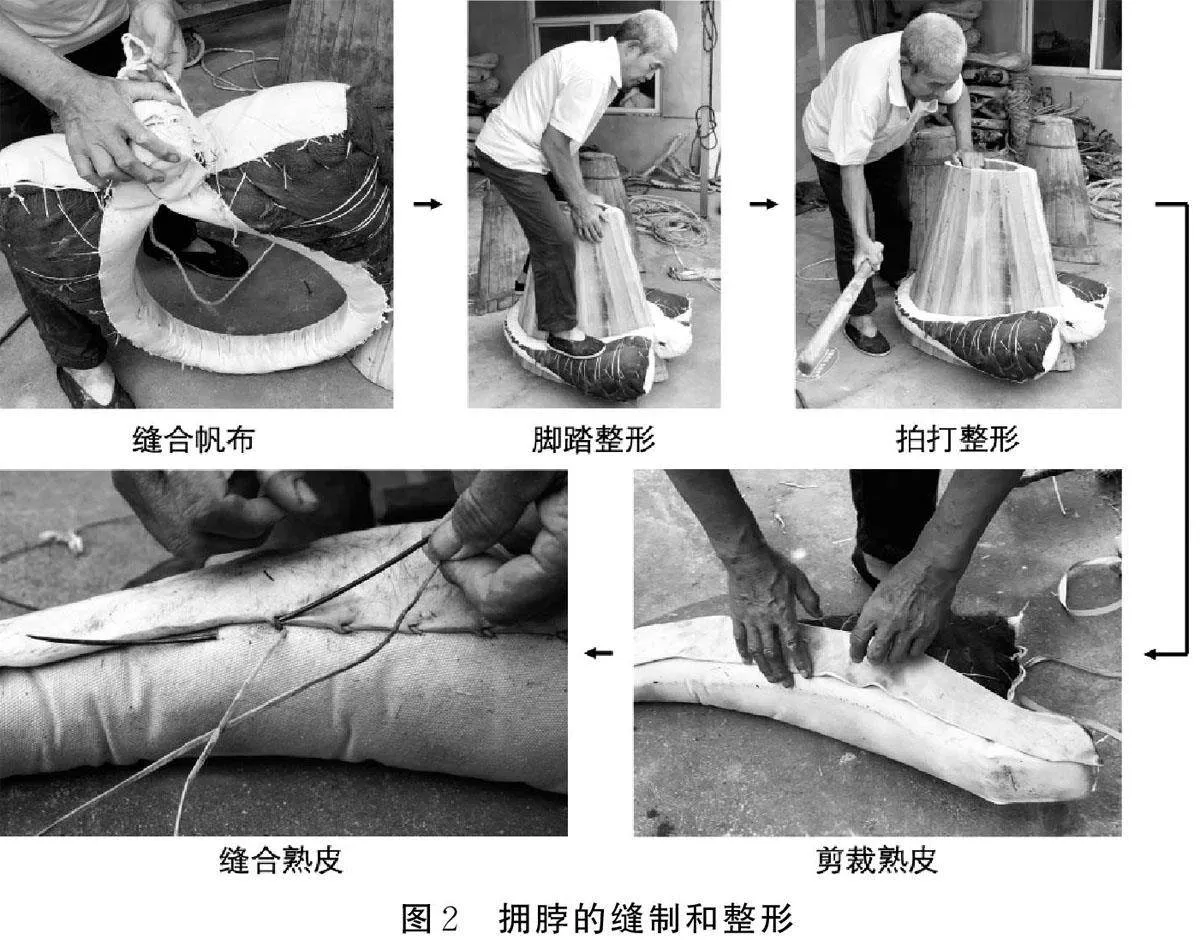

(1)擁脖:擁脖是馬駕車(chē)時(shí)馬頸上重要的承力構(gòu)件。擁脖整體為一個(gè)圓套,內(nèi)部填充棕樹(shù)皮,外部用熟皮和帆布包裹。擁脖中間厚實(shí)的填棕結(jié)構(gòu)更利于馬發(fā)揮頸肩部的力量。無(wú)論是轅馬、首套馬,還是外套馬,都需要馬擁脖。制作擁脖可分為以下三個(gè)步驟。

一是制作填充物。首先,按照兩端多、中間少的方式將棕樹(shù)皮大致鋪開(kāi)。然后,將棕樹(shù)皮向內(nèi)卷緊,卷到緊實(shí)后并排插入長(zhǎng)釘,將多層棕樹(shù)皮固定住。之后,在裹好的棕樹(shù)皮外層再加新的棕樹(shù)皮,繼續(xù)向內(nèi)裹緊。重復(fù)以上步驟,直至擁脖呈現(xiàn)兩端粗、中間細(xì)的形狀,至此便可以對(duì)其進(jìn)行縫制固定。擁脖填充完畢后將兩端連接在一起,固定好,然后套在楦子上。工匠會(huì)通過(guò)腳踩以及用木棒、泥刀拍打的方法,對(duì)擁脖填充物進(jìn)一步進(jìn)行整形。

二是固定帆布。當(dāng)擁脖填充物定型后,需要在馬頸部與擁脖接觸的一側(cè)和擁脖的內(nèi)側(cè)一圈縫合固定帆布(圖2)。由于后續(xù)步驟在外層縫制熟皮后,擁脖的形狀就很難再改變,因此這時(shí)需要將縫好帆布的擁脖進(jìn)行二次整形。

三是固定熟皮:先縫制圍繞擁脖外側(cè)一圈的長(zhǎng)條形熟皮;然后將這塊熟皮與帆布在貼近馬頸的一周固定;再縫制位于擁脖上端隆起部分的另外兩塊熟皮,并使外側(cè)的長(zhǎng)條形皮塊壓縫在另外兩個(gè)皮塊之上。縫制時(shí),先用扁頭錐在熟皮和帆布上打孔,然后用末端穿皮條的彎形針進(jìn)行縫合。將皮和帆布縫好后,再將擁脖的兩端用皮繩固定,擁脖便制作完成。

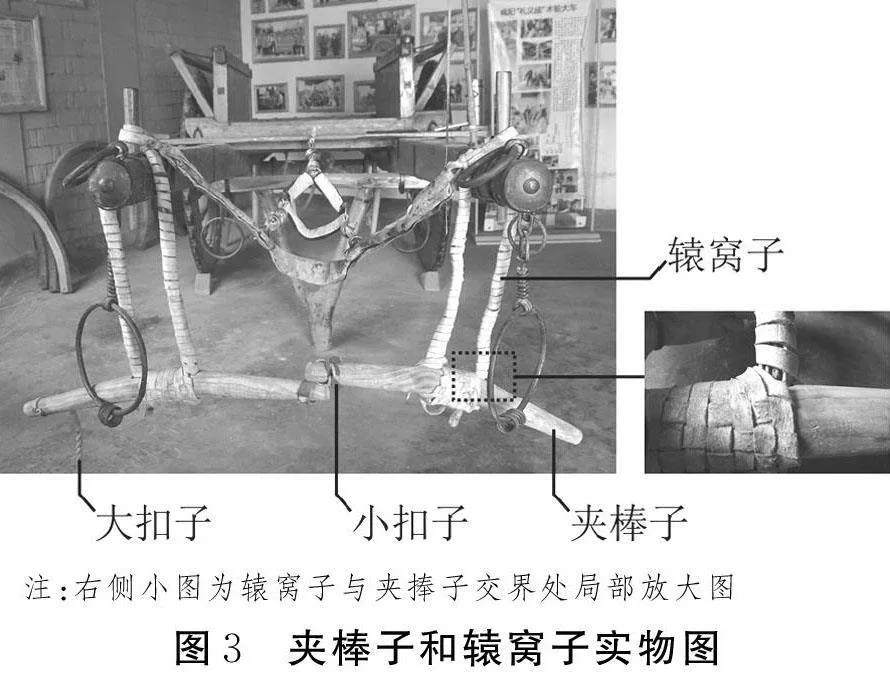

(2)夾棒子:為兩根架在馬擁脖前的木棍,一端用小扣子綁死,另一端用更長(zhǎng)的大扣子固定馬頸(圖3)。寬厚的擁脖可以限制夾棒子向后移動(dòng),并在馬車(chē)前行時(shí)為夾棒子提供穩(wěn)定的裝配環(huán)境。夾棒子與擁脖接觸傳力,能增加馬頸的受力面積,降低單位面積載荷。這樣的設(shè)計(jì)不僅能延長(zhǎng)構(gòu)件的使用壽命,分散馬頸部的壓力,還方便各構(gòu)件的拆裝。

(3)轅窩子:位于轅馬擁脖前,是將馬的力傳給車(chē)輛的構(gòu)件。轅窩子由四層細(xì)熟皮條相互疊制而成,兩端分別連于夾棒子的左右約三分之一處,在穿過(guò)夾棒子后進(jìn)行固定。另外,也有在這四層細(xì)皮條外再纏一層粗皮條的情況,起到進(jìn)一步固定的作用,防止構(gòu)件散亂。

(4)梢窩子:位于首套馬和外套馬的擁脖前,是將馬的力傳給車(chē)輛的構(gòu)件。梢窩子和轅窩子用途類(lèi)似,但形制略有區(qū)別。梢窩子中間為多股細(xì)熟皮條扭結(jié)而成的繩子,而非多層疊起的皮條,而且在夾棒子的左右約三分之一處各向后引兩條雙股皮條,至中部?jī)蓷l會(huì)合在一起,變?yōu)樗臈l并行,至后端再分為每側(cè)兩條,成為圓環(huán)形。通過(guò)寬皮條的編結(jié)實(shí)現(xiàn)兩條雙條分股或四條并行的變化,并進(jìn)一步固定梢窩子,防止散亂。

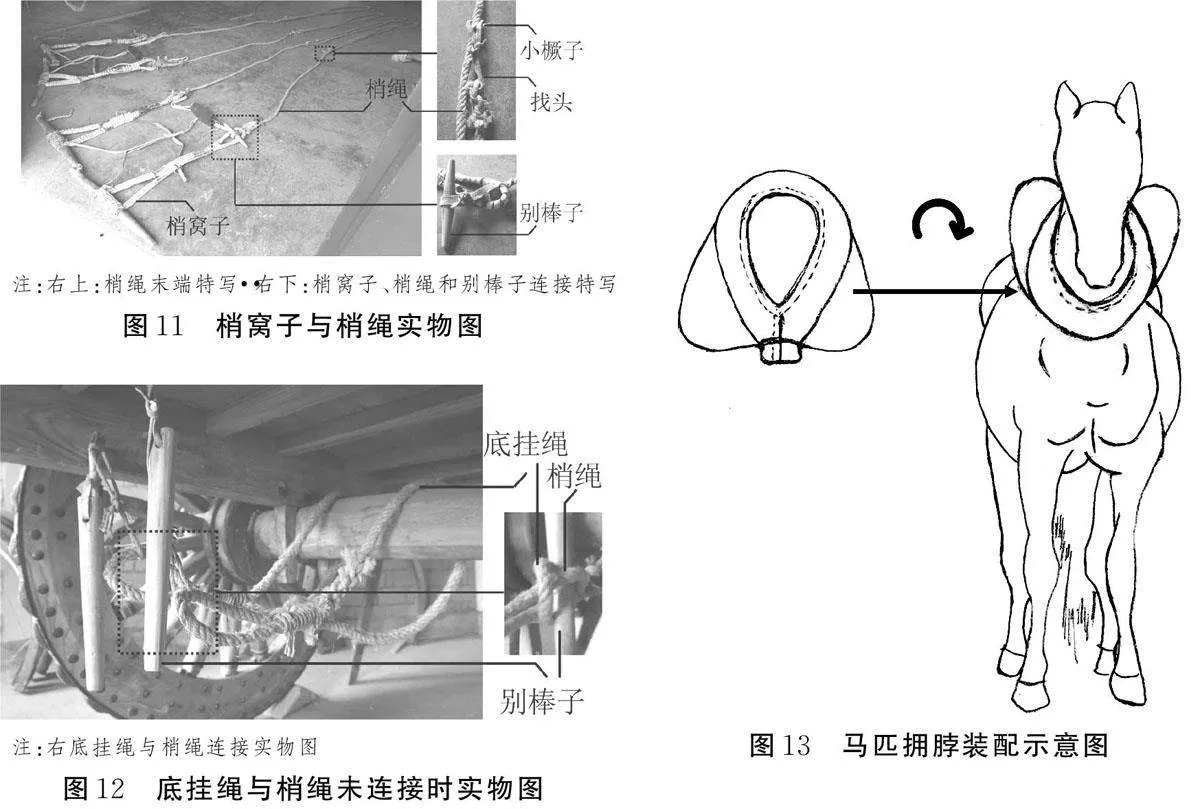

(5)梢繩:是連接梢窩子和車(chē)輛的連接構(gòu)件。梢繩由多股麻繩合繩而成,前端連接梢窩子后端的圓環(huán),在穿過(guò)車(chē)上的撩環(huán)后,末尾與連在車(chē)軸上的底掛繩相連(圖4)。馬車(chē)的撩環(huán)有四個(gè),兩個(gè)前撩環(huán)分別掛在兩個(gè)戧橛(又稱(chēng)轅橛、戧頭橛,每車(chē)兩個(gè),分別位于車(chē)轅前端,垂直插入車(chē)轅)上,兩個(gè)后撩環(huán)分別掛在近車(chē)撐處的車(chē)轅外側(cè)。三條連于車(chē)軸的底掛繩分別對(duì)應(yīng)地固定在三個(gè)別棒子上,左右兩邊的別棒子分別掛在車(chē)廂前轅下部的兩轅內(nèi)側(cè)。中間的別棒子掛在車(chē)廂底板上,位于另外兩根別棒子連線(xiàn)的中間。

不同位置的馬,梢繩穿過(guò)的、連接的位置也并不相同。首套馬兩側(cè)的梢繩分別穿過(guò)兩側(cè)的前撩環(huán)、后撩環(huán)、別棒子,最后分別拴在兩側(cè)的底掛繩上。而外套馬雖然位于車(chē)的右側(cè),但是左右兩根梢繩都穿過(guò)右側(cè)的前撩環(huán)、后撩環(huán),再通過(guò)中間的別棒子拴在中間的底掛繩上。因此在三馬駕車(chē)時(shí),即便是馬不對(duì)稱(chēng)分布在兩側(cè)的情況下,力卻可以通過(guò)梢繩的穿系關(guān)系平均地傳遞到車(chē)上。

(6)小鞍:由鞍板、鞍梁(鞍橋)和馬鞍驏三部分組成的構(gòu)件(圖5),墊在轅馬背部。馬鞍驏有三層:下層與馬身接觸的部分由棉布縫制而成,可以吸汗且更換方便;中層填充蕎麥皮,由棉布縫制成枕頭狀,會(huì)在馬鞍受力下壓時(shí)保護(hù)馬背;上層與鞍板接觸,由多層棉布或絨布縫合而成。每層中部貫穿皮條,使馬鞍驏與鞍板、鞍橋固定在一起。馬車(chē)在行進(jìn)時(shí),馬匹需要克服兩方面的力:一是向后的滾動(dòng)摩擦力;二是向下的重力。小鞍是承受重力的主要構(gòu)件,因此其耐磨性和舒適性是最重要的。

(7)大鞶:一種在馬背上用于固定馬匹的構(gòu)件。制作方法為:將寬約33 厘米、長(zhǎng)約2 米的熟牛皮沿寬邊折成三折,呈帶狀;再沿長(zhǎng)邊折疊,折疊處穿環(huán)后用小皮條捆綁起來(lái),固定在戧橛后的車(chē)轅上。大鞶繞過(guò)馬背,中部搭在鞍橋中間,起到固定小鞍的作用。

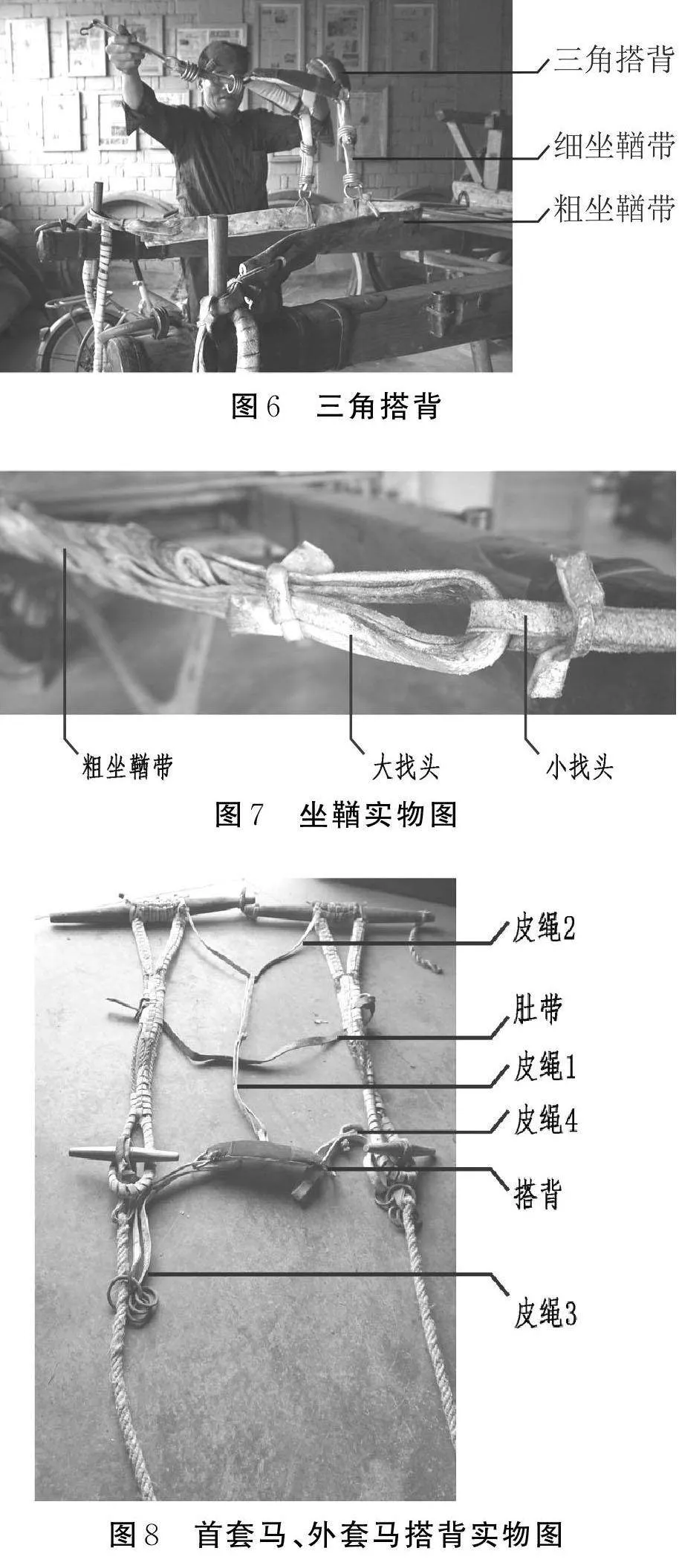

(8)坐鞧:又稱(chēng)坐坡,是一種兜住馬臀股部的繩帶結(jié)構(gòu),由一個(gè)三角搭背(圖6)、一條粗坐鞧帶和三條細(xì)坐鞧帶(圖7)組成,能利用馬臀股部的力量進(jìn)行制動(dòng)和后退。

三角形搭背位于馬薦臀部,近似等邊三角形,由內(nèi)至外分為三層:內(nèi)層由一層熟皮折疊而成,折疊處穿有銅環(huán)。中層填棕,使搭背不僅更加柔軟,還可以防水,以保護(hù)內(nèi)層的熟皮。外層分上下兩部分,下側(cè)接觸馬體,由棉布制成;上側(cè)外露,由紅絨布和黑布縫制而成,增加裝飾性。

粗坐鞧帶在套馬后基本與地面平行,環(huán)繞于馬股與小腿的交界處。粗坐鞧帶與大鞶形制相同,但需要在兩端割口穿入大找頭,有時(shí)還會(huì)再加小找頭。找頭的作用是依據(jù)馬匹的體型調(diào)整坐鞧長(zhǎng)度,還可將粗坐鞧固定于戧橛上。

細(xì)坐鞧帶連在三角形搭背的各角上。其中,連接搭背頂角的繩子,另一端裝有金屬掛鉤,向前引與小鞍鞍橋上的環(huán)相連。另外兩根連接搭背底角的繩子,另一端分別連于馬后腿髖關(guān)節(jié)上側(cè)的粗坐鞧帶上方。

(9)搭背:位于首套馬和外套馬背部,用于固定的結(jié)構(gòu)。搭背是轅馬坐鞧三角形搭背的簡(jiǎn)化版(圖8)。搭背的制作方法和材料相似,但首套馬和外套馬背部的搭背僅由三角形的一邊構(gòu)成,兩端穿環(huán)。搭背中間連接皮繩1,向前引后再連接皮繩2。皮繩2 兩端各連接于左右?jiàn)A棒子與上轅窩子的交界處。搭背兩端連接皮繩3 和皮繩4,皮繩3 和皮繩4 的另一端都連接于梢繩的金屬環(huán)上。搭背與配套使用的四條皮繩形成了網(wǎng)兜狀結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)罩于馬背之上,可以防止馬匹脫車(chē)。

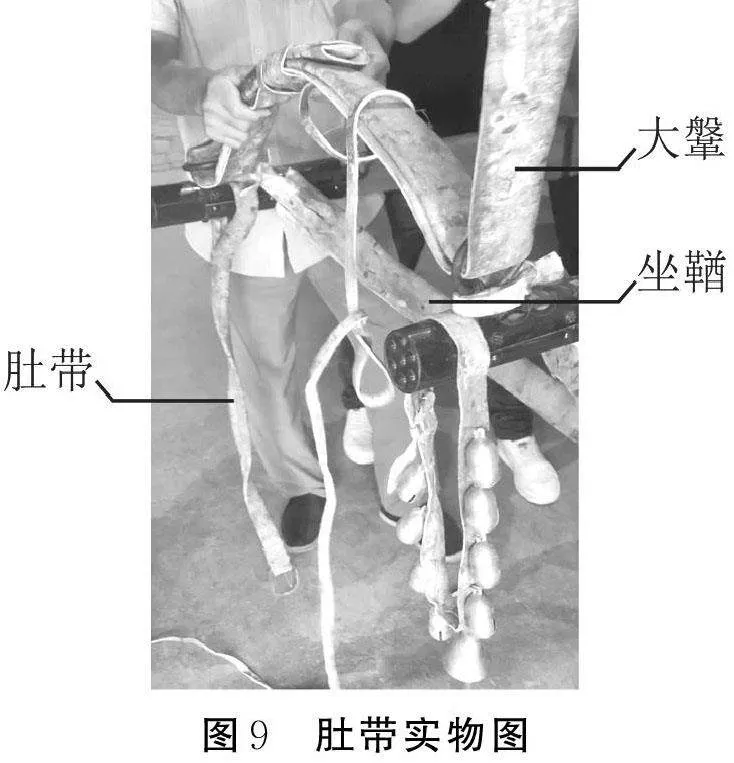

(10)肚帶:一種環(huán)繞在馬肚下用于固定馬匹的構(gòu)件。轅馬的肚帶為多層熟皮疊合而成,兩端連于車(chē)轅(圖9),套馬后環(huán)繞于馬腹部,與馬背上的小鞍和大鞶共同形成環(huán)套,防止馬匹脫車(chē)。首套馬和外套馬的肚帶比較簡(jiǎn)單,類(lèi)似現(xiàn)代有搭扣的寬皮帶。

2.2 駕馬構(gòu)件

駕馬構(gòu)件將馬與人相連,主要起到將御者的意圖傳達(dá)給馬的作用。不同位置的馬的駕馬構(gòu)件差別不大,包括駕車(chē)時(shí)控御馬匹的鞭子、籠頭和牽繩,以及脫車(chē)時(shí)牽引馬的岔子和韁繩。

(1)鞭子:鞭子與牽繩配合操縱、駕馭馬匹。制作一個(gè)鞭子大概需要半天的時(shí)間。鞭子由鞭桿、找頭、鞭綎、來(lái)頭和鞭梢五部分組成。鞭桿為握在手中的部分,多為竹質(zhì),末端握手處纏皮革,既防滑又方便御者抓握。鞭桿的長(zhǎng)度與馬的身長(zhǎng)和駕馬數(shù)無(wú)關(guān),通常依據(jù)御者的身高而定,多高于人身高20 厘米左右。鞭桿以外的部分長(zhǎng)1.2~1.3 米,揮動(dòng)鞭子時(shí)可以打到首套馬的腰臀部。找頭、鞭綎、來(lái)頭均為牛皮制成,找頭部分主要用于調(diào)節(jié)長(zhǎng)短。最末端的鞭梢常用狗皮制成,揮動(dòng)時(shí)發(fā)出的聲音清脆響亮。通常駕一馬時(shí)會(huì)使用短鞭;駕馭多匹馬時(shí),長(zhǎng)鞭、短鞭和牽繩配合使用,左轉(zhuǎn)時(shí)向左拉拽牽繩,右轉(zhuǎn)時(shí)將鞭子外撩示意轉(zhuǎn)向。

(2)籠頭:套在馬頭上控御馬匹的構(gòu)件。馬在套車(chē)后會(huì)戴上籠頭,籠頭由掛岔韁、額帶、項(xiàng)帶、鼻帶、喉帶、頰帶等多根皮條組成。籠頭的掛岔韁套在擁脖的頂端。帶有嚼子的籠頭可以更好地控制馬的行進(jìn)方向,籠頭鼻梁部鼻帶的材質(zhì)和制作方法類(lèi)似首套馬和外套馬的搭背。

(3)牽繩:與籠頭連接,套車(chē)后控御馬匹的繩帶。嚼子(位于馬口中的金屬御馬器)的兩端各有一條牽繩,牽繩穿過(guò)鞍板上的銅環(huán),向后引至御者手中。

(4)岔子:無(wú)論套車(chē)與否都會(huì)一直戴在馬首上的控御工具。在馬脫車(chē)后,御者會(huì)取下籠頭,留下岔子。岔子與籠頭的結(jié)構(gòu)類(lèi)似,區(qū)別是岔子沒(méi)有嚼子,對(duì)馬匹而言更加舒適。

(5)韁繩:與岔子連接,脫車(chē)后控御馬匹的繩帶。一般在馬頭左側(cè)的頰帶與鼻帶的交界處連有韁繩。與牽繩相比,韁繩控御方向的能力較差,類(lèi)似遛狗時(shí)用的牽引繩,在馬匹脫車(chē)時(shí)起到最基礎(chǔ)的牽引作用。韁繩多由兩股皮條合繩而成,有時(shí)也會(huì)用麻繩、布條制作,但皮質(zhì)的最結(jié)實(shí)耐用。

在上述系駕構(gòu)件中,大部分構(gòu)件都有固定的尺寸,僅有兩處會(huì)有所調(diào)整:一是鞭桿的長(zhǎng)度會(huì)根據(jù)御者的身高而定;二是擁脖的大小會(huì)根據(jù)馬匹的體形而定。在制作擁脖前,許五吉會(huì)收集拉車(chē)馬匹的身高、身長(zhǎng)、胸圍等數(shù)據(jù),據(jù)此制作相應(yīng)大小的擁脖。擁脖的內(nèi)徑尺寸決定了其在馬頸處的位置和角度,而擁脖的位置和角度則決定著馬匹的拉車(chē)效率。

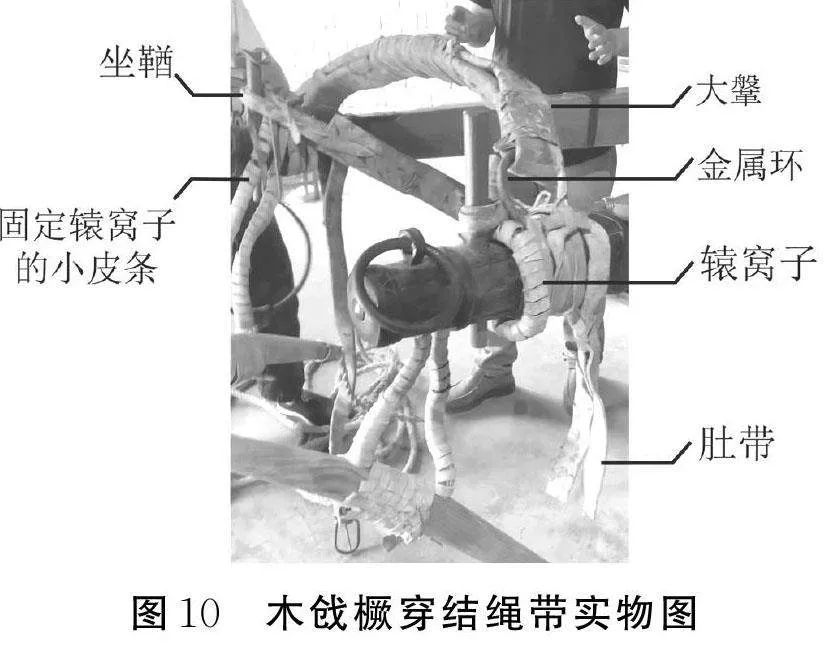

3 系駕構(gòu)件與車(chē)輛的連接

馬車(chē)中的部分系駕構(gòu)件在馬脫車(chē)時(shí)與馬、車(chē)分離,可單獨(dú)放置一旁,如擁脖、籠頭和鞭子,而其余構(gòu)件仍與車(chē)輛相連,這些構(gòu)件遵循一定的組裝順序(圖10)。

3.1 轅馬系駕構(gòu)件與車(chē)輛的連接

轅馬系駕構(gòu)件裝備的基本方法是,利用縱向插入轅的戧橛以達(dá)到限位及固定系駕構(gòu)件的目的。轅馬的系駕構(gòu)件與車(chē)輛的裝備順序如下:

(1)將肚帶末端系結(jié)套在戧橛后的轅上。

(2)將大鞶穿過(guò)金屬環(huán),并在金屬環(huán)處折疊。

(3)用小皮條將金屬環(huán)和轅纏緊,令二者固定在肚帶和戧橛之間。

(4)將大鞶穿過(guò)金屬環(huán)后在環(huán)處折疊,折疊后扎鞶,即用細(xì)皮條重新將大鞶纏繞編結(jié),用以固定大鞶。

(5)將轅窩子套入轅上后插入戧橛。

(6)在戧橛上掛坐鞧的找頭。

(7)在轅窩子上另掛一條小皮條,將皮條上端繞過(guò)戧橛,用來(lái)進(jìn)一步固定轅窩子。

3.2 首套馬和外套馬系駕構(gòu)件與車(chē)輛的連接

首套馬和外套馬的系駕構(gòu)件與繩帶間的連接方式都相同(圖11)。別棒子為中間大、兩端小,且中部有凹槽的圓棒,梢窩子末端形成的圓環(huán)通過(guò)別棒子與梢繩連接,梢繩前端可卡在別棒子的凹槽處。梢繩末端連接找頭,將找頭掛在小橛子上(小橛子插入梢繩適當(dāng)位置),使梢繩后半部形成回環(huán)。將梢繩的回環(huán)套入底掛繩的圓環(huán)中,再將車(chē)廂下的別棒子插入兩環(huán)(梢繩的回環(huán)和底掛繩的圓環(huán))間,拉緊后即可形成固定連接(圖12)。

4 裝套與脫車(chē)

在系駕構(gòu)件與車(chē)輛連接完成之后,便可以套馬拉車(chē)。將馬與車(chē)連接的裝套過(guò)程主要分為以下9 個(gè)步驟:

(1)將擁脖內(nèi)側(cè)的窄口向下,穿過(guò)馬頭和連接岔子的韁繩,這樣可以保證擁脖穿過(guò)馬頭后韁繩的位置仍然在擁脖前,不影響韁繩的使用。

(2)將擁脖套過(guò)馬頭后,旋轉(zhuǎn)180 度使擁脖內(nèi)側(cè)窄口處向上(圖13)。內(nèi)圈呈瓜子形的擁脖無(wú)法在窄口朝上時(shí)穿過(guò)馬頭,穿頭后再調(diào)轉(zhuǎn)方向利于固定擁脖,并能更好地貼合馬頸形狀。

(3)將馬牽到車(chē)前,通過(guò)口令讓馬匹向后倒入車(chē)的兩轅之中,保證大鞶和夾棒子位于馬的背部,坐鞧在馬的后方。

(4)將夾棒子拽至擁脖前,并用大扣子將夾棒子固定。同時(shí)將小鞍固定在大鞶之下,馬背之上。

(5)將坐鞧的三角搭背最前端與小鞍上的金屬環(huán)相連,使坐鞧套在馬臀股部。

(6)將左右肚帶繞過(guò)馬腹后連接固定。

(7)將支撐車(chē)轅的車(chē)撐收起。

(8)在馬頸上套入馬鈴鐺等進(jìn)行裝飾。

(9)套上帶有嚼子的轡頭與牽繩。

在馬車(chē)裝套的過(guò)程中,一些構(gòu)件可以根據(jù)馬的體形的大小進(jìn)行調(diào)節(jié)。轅馬可調(diào)節(jié)之處有二:一是夾棒子的大扣子會(huì)根據(jù)馬頸粗細(xì)略有調(diào)整,即將皮條端處的圓環(huán)向后再套于繩子上,這樣形成的雙重環(huán)套會(huì)使大扣子變短。二是坐鞧可利用小找頭調(diào)節(jié)長(zhǎng)短。找頭可以起到連接、固定及調(diào)整長(zhǎng)短的雙重作用。若馬身較長(zhǎng),則可在坐鞧端處再另加小找頭,但是需要在兩端同時(shí)加裝以保證平均受力。調(diào)節(jié)找頭長(zhǎng)短的方法分為兩種:一種可以在制作找頭時(shí)調(diào)整找頭的尺寸,另一種是通過(guò)將找頭多次纏繞在戧橛來(lái)調(diào)整其長(zhǎng)短。

對(duì)首套馬和外套馬來(lái)說(shuō),可調(diào)節(jié)之處同樣有兩處:一是夾棒子中大扣子的長(zhǎng)短,調(diào)節(jié)方式與轅馬的調(diào)節(jié)方式相同。二是梢繩的長(zhǎng)短,即通過(guò)調(diào)整插入梢繩的小橛子的前后位置來(lái)調(diào)整梢繩長(zhǎng)度。

雷警惕說(shuō),在有生產(chǎn)隊(duì)之前,擁有馬車(chē)的人家通常是富裕人家,他們的馬車(chē)配有一個(gè)固定的轅馬,基本沒(méi)有需要根據(jù)馬體形進(jìn)行調(diào)整的構(gòu)件。20 世紀(jì)50 年代之后,車(chē)輛為生產(chǎn)隊(duì)所有,牲畜為個(gè)人所有,因此同一輛車(chē)會(huì)配合不同尺寸的牲畜使用。轅馬位置通常都會(huì)選用較大的牲畜,因此身長(zhǎng)差距不大,不超過(guò)10 厘米。相比之下,首套和外套兩處位置的牲畜體形差異更大,需要調(diào)整的更多。

脫車(chē)順序與裝套順序基本相反:

(1)摘下馬籠頭。

(2)將肚帶解開(kāi)。

(3)放下車(chē)撐后,大鞶向上放松,不再勒束小鞍,這時(shí)便可將馬鞍撤出,將坐鞧取下。

(4)將夾棒子的大扣子松開(kāi)。

(5)以上步驟完成后,馬已經(jīng)可以離開(kāi)車(chē)輛,之后再取下馬擁脖,同樣需要將其先調(diào)轉(zhuǎn)180 度后再取下。

5 結(jié)語(yǔ)

筆者通過(guò)田野調(diào)查詳細(xì)探討了關(guān)中地區(qū)的馬車(chē)系駕法,木輪大車(chē)蘊(yùn)含著十分重要的民俗文化內(nèi)涵,是許多人共同的歷史記憶。至今民間仍流傳著許多關(guān)于駕車(chē)技巧和習(xí)慣的順口溜①。但目前掌握木輪大車(chē)制作和駕車(chē)技藝的人越來(lái)越少,仍舊采用傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)和技藝傳承方式,存在瀕危風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)現(xiàn)狀不容樂(lè)觀。與其他地區(qū)在系駕法相比較,二者在構(gòu)件與車(chē)的連接順序和與馬的裝套脫車(chē)方式上基本一致,但在構(gòu)件的材料、形狀和結(jié)構(gòu)上存在些許差異。在構(gòu)件的材料上,關(guān)中木輪大車(chē)系駕構(gòu)件多采用皮條、麻繩、棕皮等傳統(tǒng)天然材料,制作周期更長(zhǎng)且過(guò)程更復(fù)雜,構(gòu)件也更加堅(jiān)固耐用。在系駕構(gòu)件形狀方面,關(guān)中地區(qū)的擁脖上端兩側(cè)凸出,整體略呈愛(ài)心狀,而其他地區(qū)的擁脖則更接近規(guī)整的圓環(huán)狀。在系駕構(gòu)件結(jié)構(gòu)上,關(guān)中地區(qū)系駕構(gòu)件中的肚帶是必要的,但河北張家口的一帶的會(huì)省略肚帶。

研究可為比較不同年代系駕法的差異、探究系駕法的演變過(guò)程提供新的參考和啟示。一是為推斷古代系駕構(gòu)件的功能和材料提供更多依據(jù)。如通過(guò)關(guān)中木輪大車(chē)中四等分皮條折疊為雙層的形式,推斷出已出土的秦始皇陵銅馬車(chē)中相似形態(tài)的銅條的位置及功能,這就使不同材質(zhì)的構(gòu)件產(chǎn)生了對(duì)應(yīng)和聯(lián)系。二是有助于對(duì)古車(chē)駕馬方式進(jìn)行進(jìn)一步探究。無(wú)論馬匹分布是否對(duì)稱(chēng),均可通過(guò)調(diào)整梢繩與車(chē)的連接位置使力平均傳遞至車(chē)上。這意味著單數(shù)馬匹的駕車(chē)方式和馬匹不對(duì)稱(chēng)分布的駕車(chē)方式都有存在的可能性。這一發(fā)現(xiàn)為深入研究駕馬方式提供了新的思考方向。三是可以幫助研究系駕構(gòu)件與馬、車(chē)的連接方式。系駕構(gòu)件連接時(shí)需遵循便捷連接和安全駕駛的原則,這為推斷古代馬車(chē)的連接過(guò)程提供了依據(jù)。

致 謝:本文的寫(xiě)作得到了導(dǎo)師關(guān)曉武研究員的指導(dǎo),感謝陜西的雷警惕、許五吉師傅,河北的姚賀明師傅、冀占維、李志強(qiáng)、王樹(shù)花、劉琪師傅在田野調(diào)查中的幫助。底盤(pán)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師羅謝盼在力學(xué)相關(guān)問(wèn)題上給予了大力幫助。謹(jǐn)此向他們表示衷心的感謝!

[責(zé)任編輯 黃祖賓 楊小平]