藝術:專訪張曉剛我的創作,與生活有宿命般的聯結

阿栩

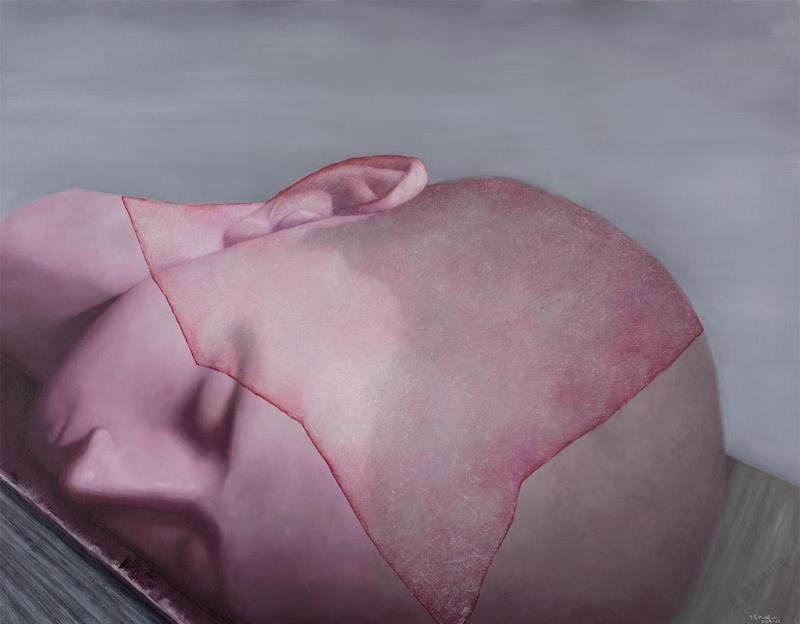

《光7號》,布面油畫,200x260cm,2022

“蜉蝣”展覽現場

張曉剛的展覽“蜉蝣”于3月4日在龍美術館(西岸館)開展,集中展出了藝術家近三年來的最新作品。本次展覽以藝術家全新創作的“蜉蝣日記”為敘事主線,張曉剛畫筆間特有的細膩表達,為觀者精準描繪出了過去三年里,藝術家內心的惶恐、荒誕與魔幻之感;展現了渺小個體在摧枯拉朽的時代洪流中,如何贏回脆弱而動人的尊嚴。

展覽“蜉蝣”以張曉剛的16幅鉛筆素描《黑白之間的幽靈》作為開篇。這系列作品創作于1984年,因為胃出血住院的張曉剛在纏綿病榻之際,開始重新思考生存與死亡的終極問題。他將住院期間的所見所聞所想畫成了紙上的幻影,描摹下了內心最深處的恐懼。

近四十年后,這種熟悉的、對于疾病的恐懼感卷土重來,再次降臨在張曉剛的生命里。2020年,新冠疫情開始后,張曉剛獨自隔離在家,他產生了用繪畫來寫一份“虛構的日記”,以記錄下自己心路歷程的想法。之后的三年里,無論是被動的隔離還是長時間的居家獨處,創作“蜉蝣日記”成為了張曉剛身處封閉空間時的一種發泄與慰藉。

面對疾病時,生理和心理雙重的恐懼;社交媒體上種種魔幻的故事;現實中充滿矛盾感的經歷;日常生活變成了一個又一個荒誕的賭注。創作這系列作品時,張曉剛時常想起自己1984年住院的經歷與2003年非典期間的所見所聞,一種奇妙的、熟悉的、戲劇感的、宿命般的輪回感一次又一次地擊中他。

“經過這三年,潛意識里會覺得人生苦短,生命如蜉蝣。面對災難,人如螻蟻,什么也算不上,所以把這系列作品取名為‘蜉蝣日記’。”

在“蜉蝣日記”中,張曉剛畫過一個漂浮在空中的人,以營造一種“懸浮感”。這幅畫的靈感來源于他的一次夢境,夢中的他漂浮在空中,觀察房間里所有東西的角度都發生了變化。這種狀態讓他想到了如今生活中人的狀態:所有的人其實都生活在一種荒謬的失重感之中,現實很殘酷,但又有一種無處不在的不真實感。

這正是張曉剛希望通過“蜉蝣日記”這系列作品傳達出的:源于日常生活又高于日常生活,似夢境又似劇場,充滿現實中的細節又特意營造出了一種懸浮感。這就是過去三年的生活,帶給他心理上最直觀的感受。

個體與時代的關系,是張曉剛一貫以來的創作母題。從《大家庭》到《失憶與記憶》再到《蜉蝣日記》,張曉剛始終將手中的畫筆對準巨變中的中國。面對風云變幻的時代,張曉剛偶爾會有一種無力感,“什么也做不了,只能適應它”。

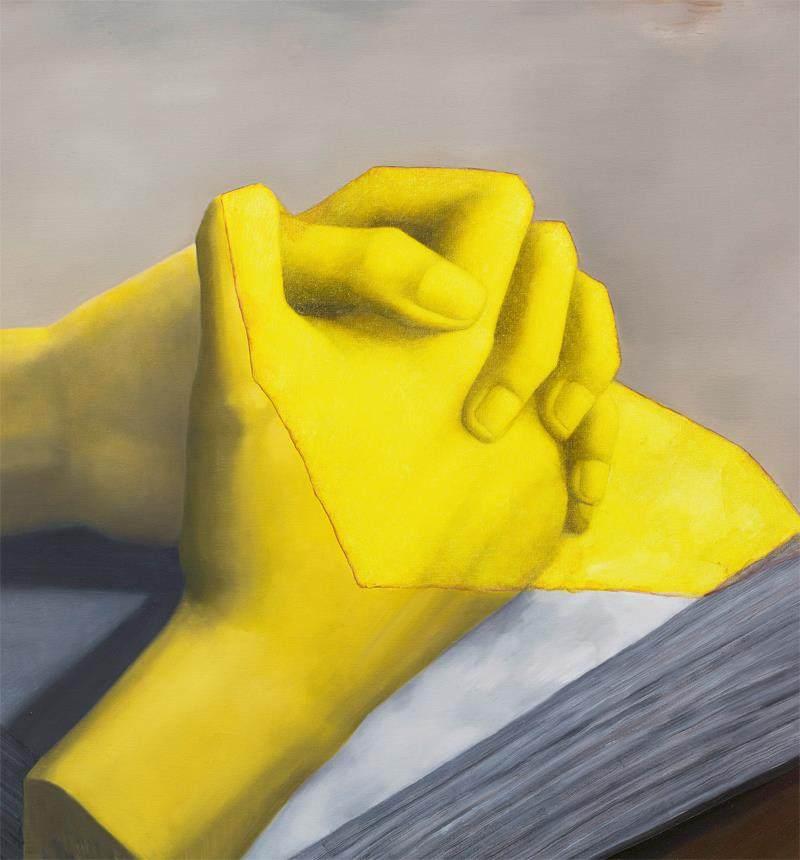

《光6號》,布面油畫,200x260cm,2022

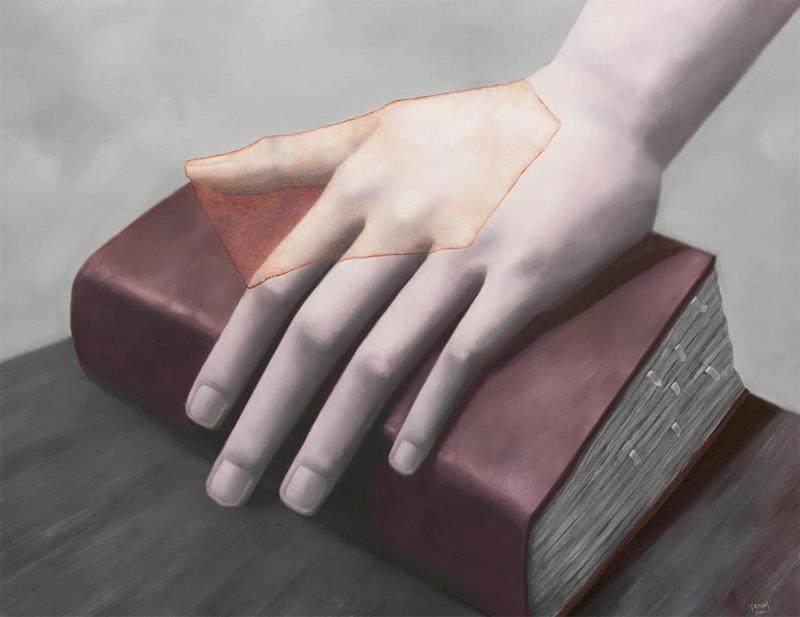

《關于睡眠6號》,布面油畫,200x260cm,2022

“創作《失憶與記憶》,就是因為當時中國的變化太大了。一個月以前你還很熟悉的街道,一夜之間可能就消失了,這種失憶的感覺是很恐慌的。如此摧毀性的改變讓我想要去創作《失憶與記憶》這組作品,我其實不是要去還原一段記憶,只是借助記憶的方式,去呈現我對于生活的切膚感受。”

大家談論張曉剛,總是無法避免要聊起他在國際市場上的輝煌戰績。

2006那年,紐約蘇富比“亞洲當代藝術”拍賣現場,張曉剛在1988年創作的《血緣:同志第120號》以97.92萬美元賣出,讓他坐上了當時中國當代藝術市場的頭把交椅。這一年是張曉剛的作品在藝術市場騰飛的一年,共有29件作品在各大拍賣會上成交,年度成交總額突破億元人民幣。

在很長一段時間里,張曉剛聽到自己畫作在市場上賣出的價格,只覺得那個數字“很虛幻”,“顯得很不真實”。他并不明白,自己為什么成為被選中的那個人,大家又為什么要近乎瘋狂地花上幾百萬元去買自己的畫。

“后來我知道了,市場這個東西跟藝術有一定的關系,但更多是跟金融系統的關系。這是另一個游戲規則,我不懂,也玩不起。”

慢慢地,那些虛無縹緲的數字變成了一個標簽,貼在了張曉剛和他的作品上,這有時讓他感到困擾。“別人用這個標簽來判斷你,這時候你的藝術怎么樣已經不重要了,這是讓我覺得有點悲哀的,但是又沒辦法。”

從2006年到現在,張曉剛的作品在二級市場上經歷了幾起幾落,但這從未影響過他當下的創作。在他看來,藝術市場接受的永遠是一個藝術家過去的作品,因此你正在創作的東西永遠是為未來市場服務的。

“如果你想要迎合市場,只有一個辦法,就是回到過去去創作,那是不可能的。市場就和股票一樣,總是起起伏伏,你過于沉浸其中,就會迷失自己,把自己的根賣掉了,這是很致命的。一件作品、一種風格的形成可能要花十年,但一個市場要毀掉一個人有時就在一夜之間。”

火熱的拍賣市場一度將張曉剛推向了更廣闊的藝術世界,但在紐約生活過一段時間后,張曉剛反而更感到自己與中國這片土地宿命般的聯結。技術上,他可以去不斷向西方藝術家借鑒學習,但一到下筆創作時,腦子里的素材全是記憶中的故土,“好像是靈魂里的東西已經被塑造成這樣了”。

“雖然平時我盡量做到開放,保持好奇心,去了解、學習不同的東西,但一到創作的時候,我就變成了一個比較保守的人。我做不了一個前衛的藝術家,甚至都談不上是一個試驗性的藝術家。”

對張曉剛而言,藝術創作的本源和材料、語言都沒有關系,只關乎一種直覺般的表達。“就像今天我在用砂紙去打磨那塊鏡面不銹鋼,慢慢發現我希望用它呈現出一種舞臺的感覺。對我來說,藝術創作就是一種偶然,一個偶然接著一個偶然,最后形成了一種必然。生活也是一樣的,我更相信直覺。”

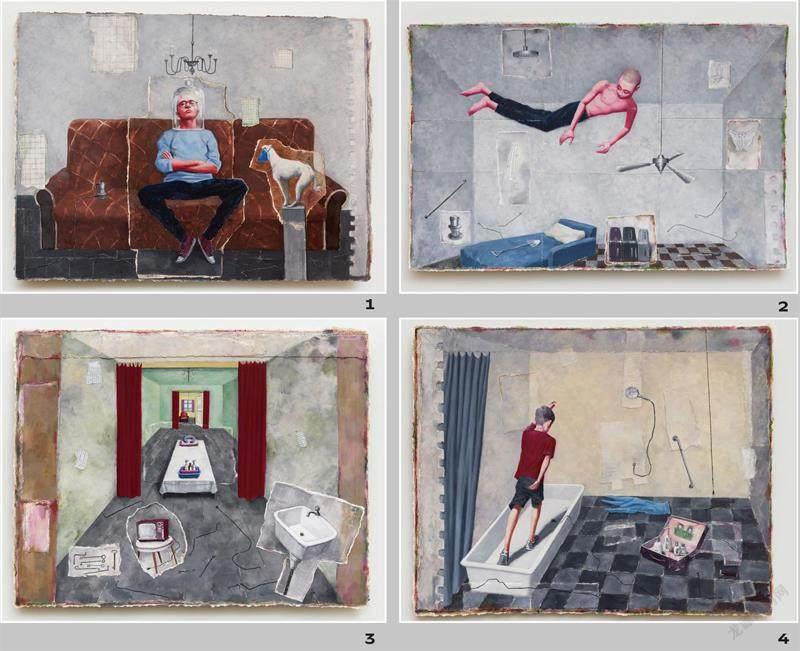

1.《蜉蝣日記:2020年2月22日》,紙上油畫、紙張拼貼,54x73cm,20202.《蜉蝣日記:2022年5月8日》,紙上油畫、紙張拼貼,97x150.5cm,20223.《蜉蝣日記:2022年5月7日》,紙上油畫、紙張、雜志拼貼,76x96.5cm,20224.《蜉蝣日記:2022年4月30日》,紙上油畫、紙張拼貼,77x96.5cm,2022

我喜歡繪畫,很大程度上是因為紙張和人的關系比較親密。2018年的時候,我覺得紙僅僅作為繪畫的載體實在太局限了,想要把它也作為創作的一部分。當時在紐約做了一個展覽,就是把紙和一些其他材料結合,做了一批作品,效果還不錯,對我也很有啟發。在一來一回的過程中,我發現自己很享受用紙張進行再創造,用手撕,一會兒貼一會兒改,就像小時候玩游戲一樣。你整個人會跟著紙張的形態走,你和材料在發生一種非常密切的關系。

它有一層特殊意義:在今天,藝術應該和我們保持一種最親密的關系。所以我要去強調繪畫的手工性。在網絡和科技越來越發達的當下,我特別珍惜這種有溫度的創作。“蜉蝣日記”這系列作品本來也是想要表達我的某種情緒,我覺得和這種創作理念非常貼合。在畫布上作畫時,我會覺得自己是一名很專業的油畫家,更多是去考慮油畫的語言、技術;但在紙上作畫,有一種天然的隨意性、破壞性和不安全感,這恰恰和“蜉蝣日記”這組作品想表達的東西是一致的。

對,在創作“蜉蝣日記”時,我有意識地讓這批作品更保守、更古典。希望觀眾看到這批畫的時候,能有一種親密感,能更直接地投入進去。

畫的尺幅、你創作時的距離發生改變,你看到的世界都會是不一樣的。畫小尺幅的作品,你會特別在意細節;畫比較大的作品,你畫的其實就是一個形狀、一種色彩,要站到很遠的地方才能看到具體效果。更具體地說,大尺幅的作品要想達到一個效果,可能需要疊加非常多層;紙上的小尺幅作品可能一次性就可以達到。

簡單來說,復雜的作品,適合小尺幅;簡單的圖形,適合大的。這次我在“蜉蝣”里,也有意做了這樣一個對應,也讓展覽看起來多一個層次。

我創作的動力來自于一種生命感受,這是一種切膚的東西,而不是知識性和文本化的,所以我對于研究一種材料、一種藝術語言沒有那么感興趣。我并不認為自己是一個畫家,用繪畫的方式來表達,只是因為繪畫是一種更直接、和人更親密的藝術形式。從藝術理論的角度來講,繪畫肯定已經過時了,但它對于我這個生命個體來講,還有意義,那我就會繼續畫下去。如果有一天,我覺得繪畫離我越來越遠了,那我就會換一種方式來表達。我覺得當代藝術的核心就是追求自由,所以不要把自己限制在某種媒介里。

肯定有的。我的作品里有一種對于神秘性的向往,還有一些色彩偏好,這些和我早年在云南的經歷有關。成都和重慶的人文氛圍很濃郁,尤其是成都的詩歌和音樂很發達,這給我的繪畫注入了一種詩意。北京就更明顯了,你能在這里接觸到完全不一樣的藝術形式、藝術風格,激發你對于當代文化的想象,這種生動的、有力量的東西,是很吸引創作者的。

這涉及一個身份認同的問題。1992年,我有機會去了一次德國,這次經歷喚醒了我的身份意識。在此之前,我對于西方的了解主要是依靠閱讀和模仿,是很不接地氣的。到了歐洲以后,我才發現自己的文化本源和西方人在根上真的不一樣。我這樣說不是為了強調地域性的差別,而是一種人脈、文脈上的東西。在全球化的時代,地區之間的差異性在減少,但很多人性上的東西,一旦形成就很難改變。我覺得自己靈魂里那些關于人性的部分,還真是這片土地給我的。這個土地指的不是鄉土化的土地,而是你每天的所見所聞,你受到的教育,中華文化和世界文化的關聯,指的是這些。