基于群文閱讀的小學語文大單元整體教學新思維

張紅梅

群文閱讀和大單元整體教學是小學語文課程教學中的熱議話題,承載了新課標的教育理念和思想,對培養學生的閱讀能力、綜合素質等具有重要作用。在明確群文閱讀、大單元整體教學概念的基礎上,本文將以統編版四年級下冊第三單元為例,從主題明確、線索明晰和次序分明等視角簡要總結大單元整體教學中群文閱讀的原則,圍繞“合理重組教學內容”和“組織單元教學活動”等層面,探究群文閱讀背景下小學語文大單元整體教學的策略,旨在促進學生的深度感知,提升其語言能力和核心素養。

大單元整體教學是以教材的單元編排體例為依據,在明確學生真實需求、準確理解教材內容的基礎上,通過重組單元教學內容,擴充教學資源的一種教學思維,總體上呈現出重組和擴容兩個主要特征。而基于群文閱讀的大單元整體教學,要牢牢地把握單元內的人文主題和語文要素,將具有相同主題、相同題材或相同結構的文章,依照一定的線索進行重新組合,并引導學生展開對比閱讀,培養其批判性思考能力。鑒于群文閱讀和大單元整體教學的融合價值,教師要從求同存異的視角出發,科學合理地重組教材內容,為學生的群文閱讀活動提供資源和平臺,讓其在明確主題、了解議題的基礎上,展開高質量、深層次的群文閱讀活動,以達到增強感知能力、提升綜合素養的目的。

一、大單元整體教學中群文閱讀的原則

從字面意義上理解,“群文”即為“一群文章”,也就是多篇文本,但是群文視域下的多篇文本并不是簡單層面上的組合和堆砌,而是擁有“特定的主題”“穩定的閱讀周期”“適度的篇幅”等要素的“一組文章”,這些文章應具備“融通”“整合”“內部關聯”等特征。在大單元整體教學中展開群文閱讀教學活動,教師要把握好以下原則,由此方可推動群文閱讀與大單元整體教學的有機融合。

(一)主題明確

群文閱讀最主要的特征是“同一主題”,組建和運用“群文”的前提和基礎即是“同一主題”,換言之,只有主題相同的文章才能形成一個健全和完善的群文系統。在教學時,教師要把握好主題明確這一原則,以特定的主題為中心和載體,在同一主題視域下,組建以多篇文章為對象的閱讀系統,引領學生體會和感悟不同文章中的“同”與“不同”。比如,統編版四年級下冊第三單元中,同樣是現代詩歌,冰心、艾青、葉賽寧、戴望舒筆下的詩歌,在表達手法、語言風格、情感基調上略有不同。教師要做的便是讓學生明白同中有異,發掘同一主題下群文之間的不同點,由此達成“群”而不散的閱讀效果。

(二)線索明晰

線索明晰是大單元整體教學中展開群文閱讀的基本原則之一,這一點對教師的教學能力和語文素養具有較高要求。在語文教學實踐中,教師要依據教材的編排體例、大單元教學主題、教學目標等多種因素,有選擇、有目的地甄別課內和課外的多篇文章。以第三單元的群文閱讀教學為例,當教師將群文閱讀教學目標定位于現代詩的寫作手法時,不僅要帶領學生解析和研讀單元內的現代詩歌,還要有針對性地引入課外現代詩資源,提前摸索不同詩歌的寫作手法,從整體上明確它們之間的差異,有了明晰的教學線索后,群文閱讀才能更精準、更有效。

(三)次序分明

群文閱讀的“群”在于量、質和本的統一,既要保證豐富的數量、相同的質量,又要堅守“本”,這里的本指的是教材。在大單元整體教學中的群文閱讀,教師不能忽視教材的作用和價值,要深度鉆研教材編寫者的意圖,將教材單元中的文章作為根本,根據教學需求和目標,針對性地補充和拓展課外閱讀資料,精準把握主次關系,遵循次序分明的原則,體現出教材資源在小學語文教學中的重要作用。

為提升大單元整體教學質量,教師在教學實踐中,只有充分認識到群文閱讀的概念、特點和作用,并以上述三個原則為指導理念,才能真正凸顯大單元教學的價值,讓學生在群文閱讀中把握大單元主題、實現大單元目標,并不斷拓展和延伸自身的閱讀體系,達到高質量閱讀、高效率學習的目的。

二、基于群文閱讀的小學語文大單元整體教學策略——以四下第三單元為例

為了培養學生閱讀理解、深度思考和自主探究的能力,教師要革新傳統的語文教學理念,立足群文閱讀教學視域,在把握主題明確、線索明晰、次序分明三項原則的基礎上,開展大單元整體教學活動,凸顯語文教材的單元體例特征,讓學生在主題的引領下有序地組織文本,進而拓展閱讀范圍、積累閱讀素材,推動核心素養理念有效落實。從實踐的角度來說,教師可以圍繞教材中的單元體系設計驅動性的學習任務,以促進群文閱讀與大單元整體教學的融合。

(一)圍繞教材體系,合理重組教學內容

大單元整體教學以教材中的單元系統為依據,并以特定的主題為中心對單元系統中的教學內容進行合理建構和重組,從一定意義上來說,只有明確教材單元體系中的編排結構和主要內容,才能科學地組建大單元教學系統。為此,創設基于群文閱讀的大單元整體教學,教師要圍繞教材中單元體系的實際內容合理地重組語文課程中的教學內容,讓學生將大單元視為一個有機整體,以培養其整合性和邏輯性思維。

統編版小學語文教材以人文主題和語文要素為雙主線,形成了一套“雙線組元”的編排體系,一個單元內通常含有精讀和略讀課文、口語交際、習作等板塊,內在結構緊密、主線鮮明,每個單元都自成體系,是開展大單元整體教學、群文閱讀教學活動的有力支撐。以四下第三單元為例,從單元導語中可知,本單元以“詩歌,讓我們用美麗的眼睛看世界”為人文主題,并以“初步了解現代詩的一些特點,體會詩歌表達的情感”“根據需要收集資料,初步學習整理資料的方法”和“合作編小詩集,舉辦詩歌朗誦會”為語文要素,概述了本單元的主要內容,指出了學生的主要學習方向。在此基礎上,圍繞教材中固有的單元體系,教師可以適當地調整教學內容的順序,增添課外材料,重組教學內容,讓學生在閱讀群文、辨析群文的過程中形成分析、綜合等高階思維。

從教材體系出發,以第三單元為載體,教師在重組教學內容時,可細致劃分為以下幾種情況。

1.以整個單元為主,梳理學習內容。

教學初期,教師以整個單元為主,融合單元人文主題和語文要素,著重引領學生識記、解析單元內的內容,使其認清不同學習內容之間的關聯,掌握基礎的學習技能,從整體上感知單元體系的內在規律,初步把握大單元整體學習內容。具體而言,教師可借助預學單引領學生自主建構和梳理學習內容。

立足于單元整體,教師將第三單元的四篇現代詩歌作為主要教學內容,以預學單為主要形式,讓學生全面梳理和解析現代詩的內容,從語言素材、表達手法等多角度地了解本單元詩歌的體裁特征和文學特色。

2.以單篇課文為主,遷移學習經驗。

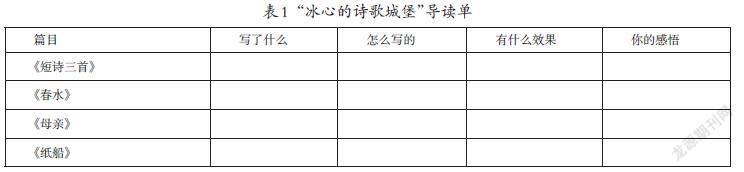

以單篇課文為主的群文閱讀指的是選取教材單元內的某一篇經典文章,并從課外引入與其具有相同主題的其他文章,共同組成“1+X”的閱讀體系,有助于將課內學習經驗遷移到課外閱讀中。以第三單元為例,教師可以將《短詩三首》作為“1”,圍繞“冰心的詩歌城堡”這一主題,引入冰心的詩歌代表作《春水》《母親》《紙船》等,以導讀單為載體(如表1所示),引領學生遷移和運用閱讀經驗。

借助表1中的導讀單,學生對單元內外的閱讀文本進行統整和解析,從“寫了什么”“怎么寫的”“有什么效果”“你的感悟”等不同角度出發,引領學生挖掘冰心詩歌中的內容、思想和情感,讓其在對比閱讀的過程中深入領會詩歌作品的深意。

3.以多篇課文為主,創新閱讀形式。

一般情況下,群文閱讀都是以一篇帶多篇為主要形式,或直接以一個單元內的文本為閱讀對象,抑或選擇單元內某一篇文本,并串聯其他課內或課外文本。為了創新學生的群文閱讀形式,帶給他們別樣的體驗,教師要勇于打破常規,以多篇課文為主探尋多篇文本的共同之處,由此擴充閱讀內容,引領學生從多個角度重組群文閱讀的內容和資源。在第三單元的群文閱讀中,教師可將《綠》和《白樺》共同作為主體課文,抓住它們之間的共同點,即“顏色”,選取聞一多先生的《色彩》作為“X”,組建“多+X”的閱讀模式,并圍繞學習單展開探究式閱讀。

“多+X”的群文閱讀模式有助于創新語文教學形式,讓學生從多個角度探尋文本之間的關聯,由此擴充大單元整體教學內容,延伸其范圍,不斷增加大單元教學的素材和資源,為學生展開深度分析、精準歸納、全面概括等學習活動提供豐富的資源和素材。

從重組教學內容的角度入手,學生既能習得和理解教材單元內的閱讀文本,又能在擴容和整合的過程中接觸到不同類型的閱讀素材,不斷提升閱讀效率和思維能力。

(二)設計驅動任務,組織單元教學活動

在明確多元化議題、重組教學內容的基礎上,為了真正將群文閱讀融入大單元整體教學,教師可以設計驅動性的學習任務,以任務為載體,組織多種類型的單元教學活動,讓學生在完成任務、參與活動的過程中深度解析不同文本之間的關聯,探究群文閱讀視域下單元教學內容之間的邏輯關聯,由此加強學生的閱讀深度、鍛煉其學習技能。

教師設計的驅動性閱讀任務既要具有明確的主題,也要考慮教材中的單元體系,讓學生能夠利用單元內的多樣化素材完成驅動性任務,并在群文閱讀進程中同步提升聽說讀寫等各項能力。在第三單元教學中,以“絢爛的色彩”這一議題為例,教師可以結合學習單的內容和教材中的不同板塊,設計閱讀和學習任務群,讓學生在群文閱讀、習作練習和綜合性學習活動中自主建構起完善的大單元知識系統。具體來說,閱讀和學習任務群可具體劃分為三個層次。

第一,群文閱讀,比較文本異同。教師以學習單為載體,指導學生閱讀《綠》《白樺》《色彩》等以顏色為主題的現代詩歌,從描寫對象、寫作手法、象征意義和主觀情感等多個層面展開縱向對比,要求學生運用圈畫、批注等閱讀方法,于同中求異,了解不同作家在寫“顏色”上的異同,結合他們的個人經歷和時代背景,品味詩歌中反映出來的主題和情感。

第二,編寫詩集,叩響詩歌大門。在自主閱讀的基礎上,教師進一步引入編寫詩集的實踐任務,要求學生以“絢爛的色彩”為題目,將名家撰寫的現代詩歌《綠》《白樺》等作品,以及小組內各個成員創作的現代短詩,整合到一本詩集中,為之配上插圖、泡泡語、作者簡介等多個助讀板塊,并利用線繩、刻刀、彩紙等材料,制作詩集的封面、目錄等,讓學生在創作、整合、歸納的過程中完成閱讀、寫作、動手操作等多種類型的任務,在群文閱讀中建構起完善的認知結構。

第三,詩歌朗誦,抒發深厚情感。群文閱讀自然離不開“讀”,為了考察和檢驗學生的群文閱讀成果,教師可以組織詩歌朗讀會,要求學生以個人、小組、群體等不同的形式參與朗讀活動,在選擇朗讀對象、搜集朗讀配樂、安排朗讀順序等不同的過程中進一步對比和解析群文文本,理解詩歌中富含的深厚情感,并通過誦讀的形式傳達情感。

教師以群文閱讀、編寫詩集和詩歌朗誦作為學習任務,引導學生在閱讀和實踐的過程中完成學習任務,不僅能夠體現群文閱讀教學的價值,而且有助于建構大單元整體教學模式,讓學生充分利用單元內的不同學習資源,進而增強其綜合能力和語文素養。

三、結語

綜上所述,筆者在準確理解群文閱讀、大單元整體教學概念和作用的基礎上,整理和歸納出大單元整體教學中群文閱讀應遵循的原則,為后續的教學奠定理論基礎。通過合理重組教學內容和組織單元教學活動等方式,確定群文閱讀下大單元整體教學策略,既能將群文閱讀和大單元整體教學融為一體,推動語文課程教學模式革新,又有助于落實培養核心素養的目標,從根本上扭轉小學語文教學的頹勢,強化其可持續發展潛力。

注:本文系甘肅省教育科學“十三五”規劃一般課題“小學低段學科課程與實踐課程整合的探索與研究”的研究成果之一(項目編號:GS[2020]GHB4113)。

(宋行軍)