極地裝備環境試驗的思考

孫 偉 傅學慶 孟大禹

(海軍大連艦艇學院 大連 116018)

0 引 言

北極地區是指北緯66°34′北極圈以內的區域,中心是浮冰覆蓋的北冰洋,周圍的歐亞大陸、北美大陸與格陵蘭島將北冰洋圍成“地中海”。北極地區氣候惡劣、終年嚴寒且多暴雪烈風,但油氣資源豐富。北極原油儲量達900 億桶,占全球13%;天然氣儲量超過47 萬億m3,占全球30%[1]。隨著全球氣候變暖, 北冰洋海冰融化的速度不斷加快,經由北冰洋的北極航道可通航窗口期不斷延長,將大幅節省跨洲航行的時間和成本。這不僅會改變世界航運格局,還可能大幅提升北極地區的戰略地位,并引起全球地緣政治格局的變化。

我國在地理位置上雖不屬于北極國家的范疇,但仍是北極事務的重要利益攸關方。2018年1月,國務院新聞辦公室發布的《中國的北極政策》白皮書中指出:中國在地緣上是近北極國家,北極的自然狀況及其變化對中國的氣候系統和生態環境有著直接影響,進而關系到中國在農業、林業、漁業和海洋等領域的經濟利益[2]。北極航道的開通和利用將大大縮短我國與歐洲、北美等國的貿易航運距離,未來北極地區將會對我國的地緣安全和海外利益產生重大影響。

要參與北極地區的資源開發,更好地利用北極航道,保護我國在北極地區的利益,需大力發展極地裝備與技術。目前,以美俄為代表的北極圈國家正積極發展極地裝備,主要以船舶、監視和通信裝備為主[3]。極地船舶是專門在極區海域內進行海洋科考活動的專業海洋調查船,擁有結構強度大、破冰能力強、極區適航性突出以及續航時間長等特點[4]。極地監視、通信等裝備環境適應性強,具備高耐寒性、防風性能好等優勢。在極地環境中,服役裝備要經受低溫、積冰、氯離子和微生物等多種因素影響,失效情況非常嚴重。我國在建造新一代極地裝備時,必須注重環境試驗,確保極地裝備的可靠性。

1 各國極地裝備發展情況

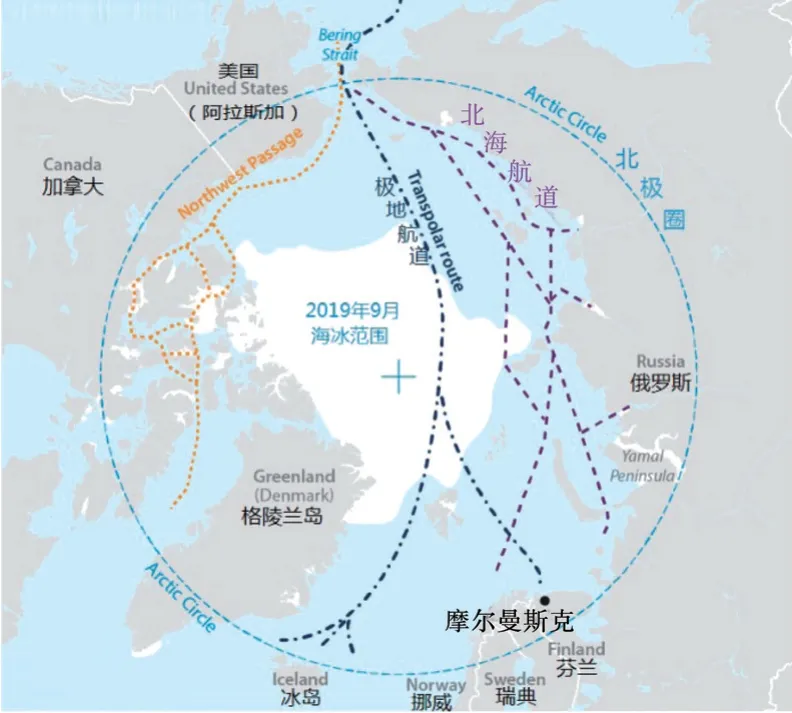

北極地區的油氣、航道資源具備重大開發價值。俄羅斯是北極油氣開發的主要推動者,其國家戰略視北極為能源戰略基地[5],挪威、加拿大等國也已在北極建立油田[6]。北極航道是連接東亞地區與歐洲國家的最短海上運輸通道(如圖1 所示),對于貿易安全和供應鏈穩定的價值在不斷上升。

圖1 北極航線示意圖

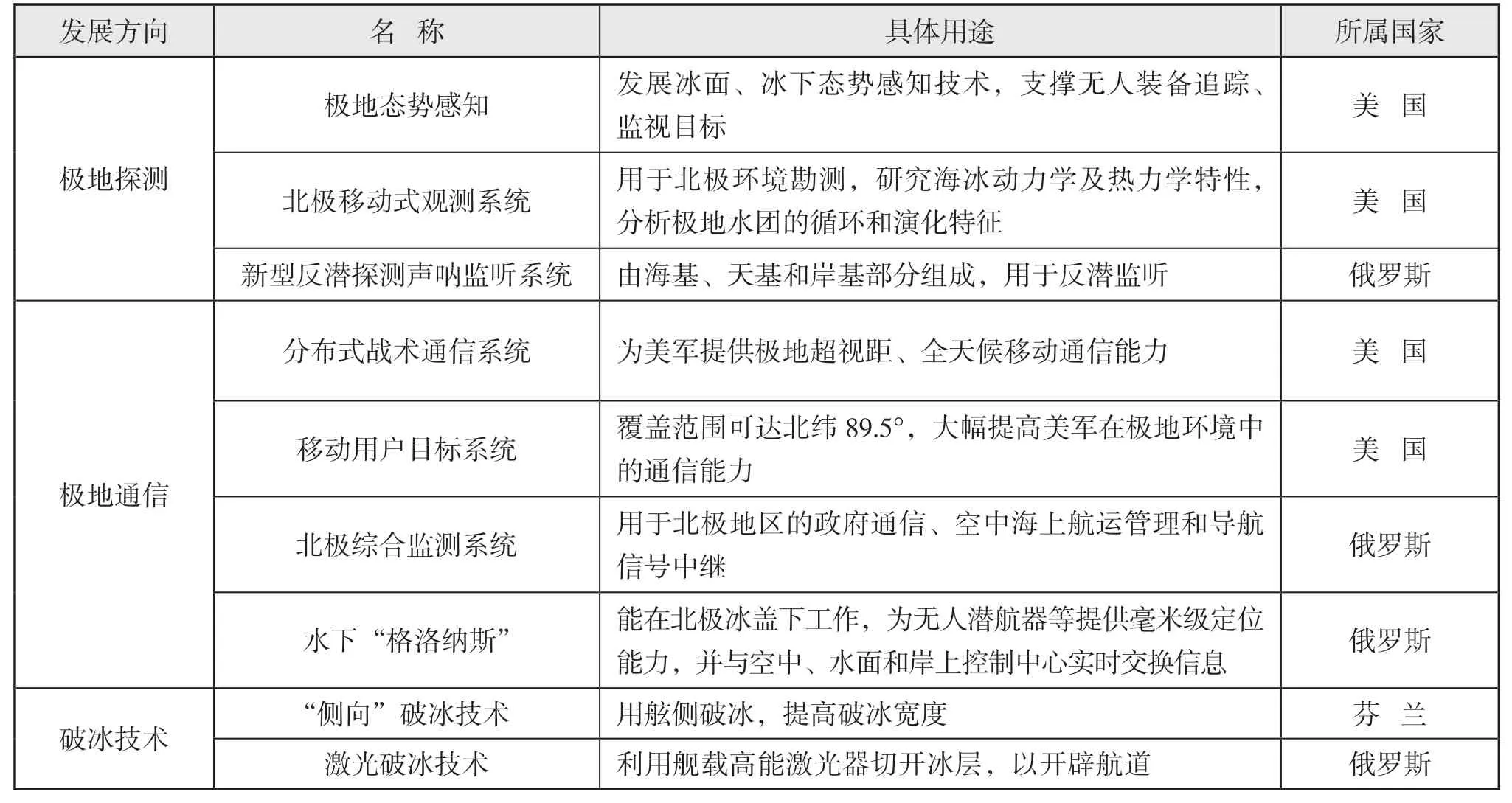

美國、俄羅斯和歐洲等近北極國家和地區,正積極布局極地裝備,全面構建極地監視、通信及破冰航行能力,提升極地科學考察、商業航運及資源開發能力,保障其未來在北極地區的資源開發活動[7]。各國極地裝備具體發展情況如表1 所示。

表1 各國極地裝備發展情況

目前,我國極地觀測/勘測、通信裝備匱乏,并且能力不足,對極地的認識尚不能滿足極地開發利用與保護的需求。因此,亟需研發極區海洋環境觀測、航行與資源勘探裝備,提升認識極地的能力,為極地的可持續開發利用提供保障[2]。

2 極地環境對裝備的影響

極地環境惡劣且復雜多變,服役的極地裝備要經受低溫、積冰/凍雨、氯離子和微生物等自然環境因素影響,裝備失效情況非常嚴重。

低溫幾乎對所有的基體材料都有一定影響,低溫條件導致極地裝備產生的常見問題包括:

(1)材料的硬化和脆化;

(2)異種材料制成的零件因溫度降低時收縮率不同,導致零件咬死、干涉;

(3)潤滑油之類的流體在低溫下流動性降低、黏度增加,潤滑作用有所降低;

(4)減震系統剛性增加,影響減震效果;

(5)密閉空間內壓力降低,導致某些部件受壓不均或承受負壓,密閉空間內的相對濕度會大幅上升等。

積冰/凍雨環境可能導致裝備產生以下影響:

(1)運動部件凍結在一起;

(2)增加雷達天線、氣動控制表面和直升機旋翼的質量;

(3)引起結構故障;

(4)降低冷卻系統或過濾器中的氣流效率;

(5)因使用機械、人工或化學除冰方法,對裝備帶來可能的損害來源;

(6)降低氣動提升和控制表面效率;

(7)影響電磁輻射傳輸。

極地地區鹽霧分布廣泛,大氣、海水中含有大量的鈉離子、氯離子,當濃度和溫度達到一定值時,會對金屬材料造成嚴重腐蝕。腐蝕一般有3 種形式:

(1)電化學反應引起的腐蝕;

(2)加速應力腐蝕;

(3)鹽在水中電離后形成的酸/堿溶液,造成腐蝕。

此外,裝備的電氣、物理特性也會受鹽霧影響:

(1)鹽的沉積使電氣功能失常;

(2)產生導電層;

(3)降低絕緣材料的絕緣電阻和增大電接觸元件的壓降;

(4)鹽的沉積使機械部件及組合件活動部分阻塞或卡死;

(5)由于電解作用導致漆層起泡。

極地低溫微生物腐蝕的機理十分復雜,具有獨特的影響因素,如抗凍蛋白、胞外多糖和細菌色素的參與,或與極地外部條件的耦合等,都會使材料的腐蝕機理更加復雜。焊縫是裝備最薄弱環節,尤其是微生物對焊縫的腐蝕可導致腐蝕速率最高增加1 000 倍[8]。微生物環境對裝備的影響主要有:

(1)降低絕緣材料的電性能;

(2)造成電子或電氣產品失靈;

(3)破壞密封,尤其焊縫更易被腐蝕;

(4)使金屬件腐蝕;

(5)破壞有機涂層。

3 極地裝備環境試驗

環境試驗是為了保證極地裝備在規定的壽命期內,在預期的使用、運輸和貯存等所有環境下保持功能可靠性而進行的活動。在環境試驗中,可將極地裝備暴露在自然的或人工的環境條件下經受其作用,以評價極地裝備在實際使用、運輸和貯存等環境條件下的性能,并分析研究環境因素對極地裝備的影響程度及作用機制。極地裝備應當根據GJB 4239-2001《裝備環境工程通用要求》、GJB 150A-2009《軍用裝備實驗室環境試驗方法》等標準的相關要求,并結合裝備在使用、運輸和貯存期間環境剖面開展環境試驗。

3.1 低溫試驗

低溫試驗對極地裝備而言必不可少。開展低溫試驗的目的是考核極地裝備在低溫條件下貯存、工作及拆裝操作的適應性,深入了解低溫條件對極地裝備工作性能、安全性及完整性的影響。

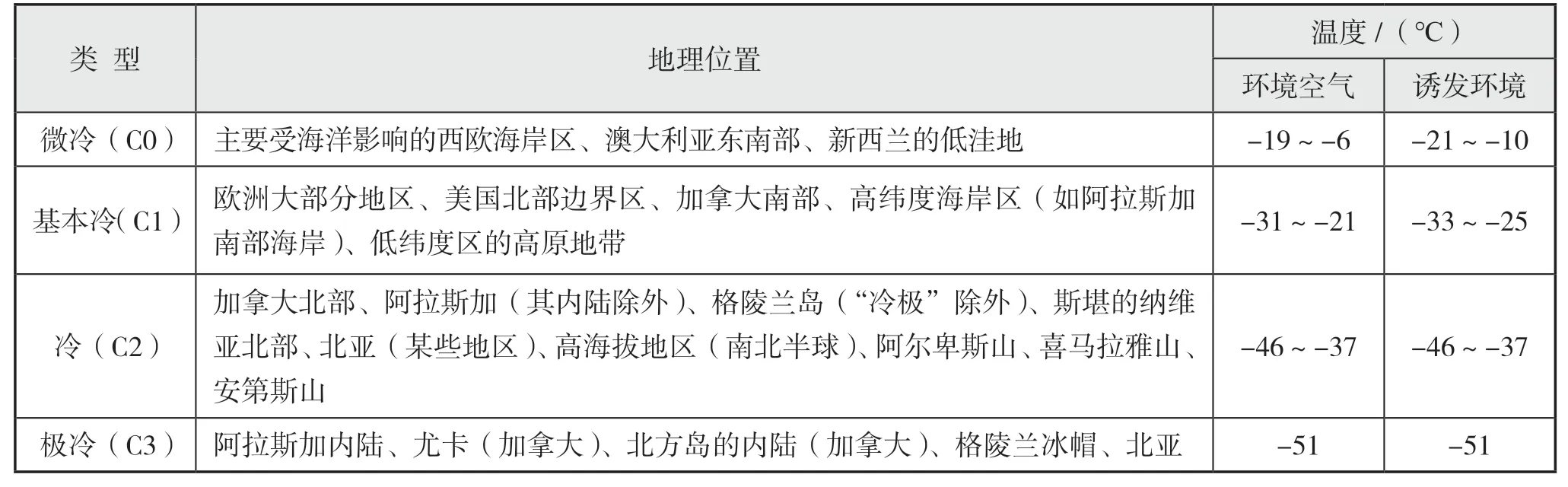

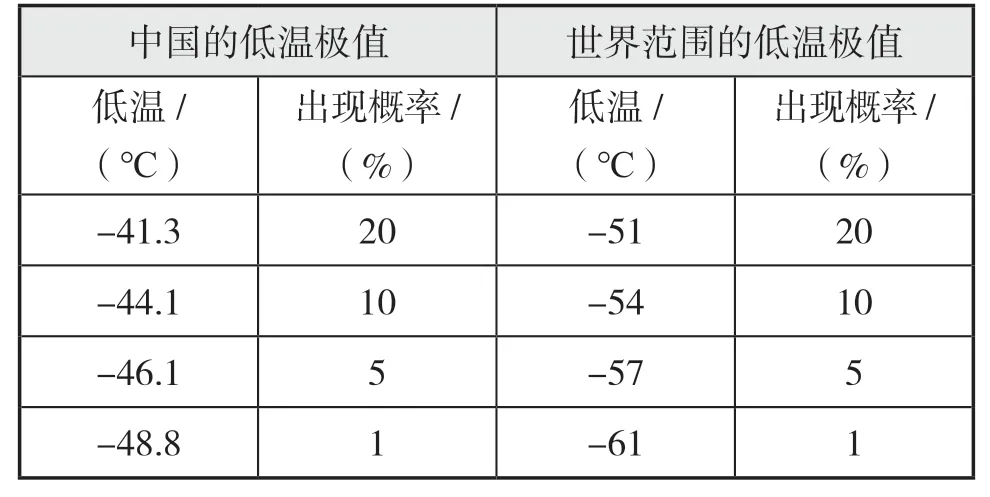

試驗溫度的確定,由裝備使用地域的氣候條件和暴露條件決定。表2 列出了世界范圍內的低溫循環范圍摘要,表3 列出了低溫極值出現的概率。

表2 低溫循環范圍摘要

表3 低溫極值出現概率

雖然低溫環境通常是周期變化的,但多數情況下只進行恒定低溫試驗。除非在設計評估時認為裝備暴露于低溫變化環境下的性能非常關鍵,才選用循環低溫試驗。由于極地裝備常用于極地地區貯存和工作,需要同時參考表1 和表2,因為僅僅考慮低溫極值而不考慮概率,可能會造成過試驗條件。溫度還與產品貯存與工作狀態下的暴露條件有關,完全暴露、有遮擋、密封艙內等環境直接影響其環境條件,這些因素也要詳加考慮。試驗時間與裝備實際使用的環境條件相關,也與裝備自身特點相關。如無特殊要求,極地裝備的低溫貯存試驗持續時間為24 h,低溫工作試驗持續時間為2 h。

3.2 積冰/凍雨試驗

積冰/凍雨試驗主要適用于地面或艦船裝備受到積冰/凍雨(主要是雨冰)的影響。對于暴露在由凍雨或細雨產生的積冰條件下的裝備,以及由海水濺沫或霧狀物而引起冰積聚的裝備,必須進行積冰/凍雨試驗,以考核裝備能否耐受積冰/凍雨環境并在該環境下工作,或者驗證裝備自身消除積冰和預防凍雨措施的有效性。

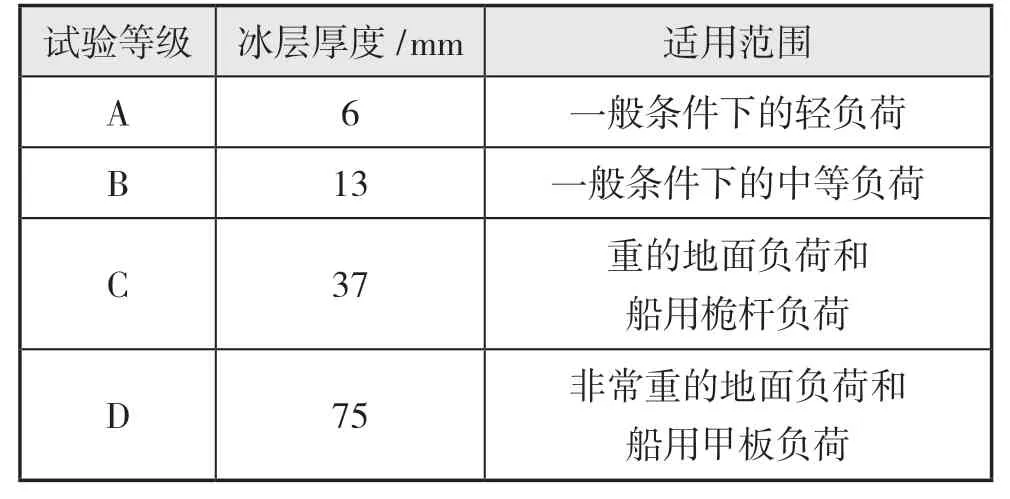

積冰/凍雨試驗在試驗箱內進行,采用輔助儀器來控制試驗條件,例如試驗溫度、降水速率、水滴尺寸和積冰厚度等。試驗溫度用于產生所要求的環境條件,包括試驗箱的溫度、水溫和試件溫度。試驗箱和水的溫度應按不同尺寸的試件進行調整,以防水滴在與試件接觸前過早地結冰;為了允許水在結冰前滲入裂口、接縫等,不應采用0 ℃以下的初始試件溫度。GJB 150.22A 中推薦的試驗箱溫度為 -10 ℃,水溫為0 ~ 3℃,試件初始溫度不應低于 0 ℃。可采用能產生純凈、均勻雨冰層的任何降水速率,GJB 150.22A 中建議采用25 mm/h 的降水速率。對于不同試件,可以使水滴直徑在1.0 ~ 1.5 mm 范圍內進行調節,這樣會產生需要的結冰。積冰厚度在GJB 150.22A-2009 中的推薦值見表4。

表4 GJB 150.22A-2009 積冰厚度

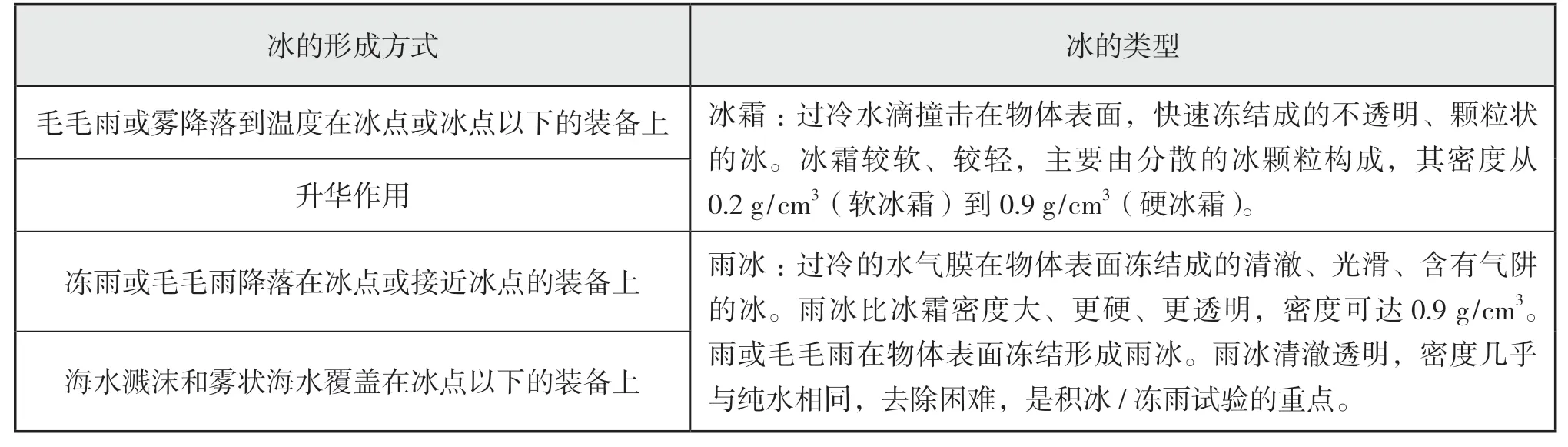

積冰/凍雨試驗應考慮裝備用途和壽命周期環境來確定試驗條件。GJB 150.22A 中根據裝備的工作目的和壽命周期選擇程序的可變部分(冰的形成方式和冰的類型)。

標準中提供了4 種冰的形成方式和2 種冰的類型,見表5。

表5 GJB 150.22A 中提供的冰的形成方式和類型

試驗前后對裝備的功能、性能要仔細檢查。如果裝備確定必須在不除冰環境中工作,則必須在不除冰條件下檢查裝備工作性能,否則可以除冰后再檢查,并注意除冰過程中是否對裝備造成了傷害。

3.3 鹽霧試驗

鹽霧試驗主要是為考核裝備耐鹽霧環境的能力。通過試驗來確定產品保護層或裝飾層材料選擇的正確性,檢測評估鹽沉積物對裝備物理和電氣性能的影響,定位潛在問題區域,發現質量控制缺陷和設計缺陷等。

鹽溶液的濃度一般取5%±1%,務必注意用水質量。鹽霧試驗采用噴霧和干燥循環的方式進行,噴鹽霧24 h、干燥24 h,2 種狀態交替進行,共進行96 h(2 個噴霧階段和2 個干燥階段),如果有特殊要求或需要加嚴考核,可以適當延長。噴霧階段的試驗溫度為35 ℃±2 ℃,如有特殊要求,則可使用其他適合的溫度。鹽霧沉降率可通過試驗箱(室)進行調節,每個收集器在80 cm2的水平收集區內(直徑10 cm)的收集溶液量為1 ~ 3 mL/h。

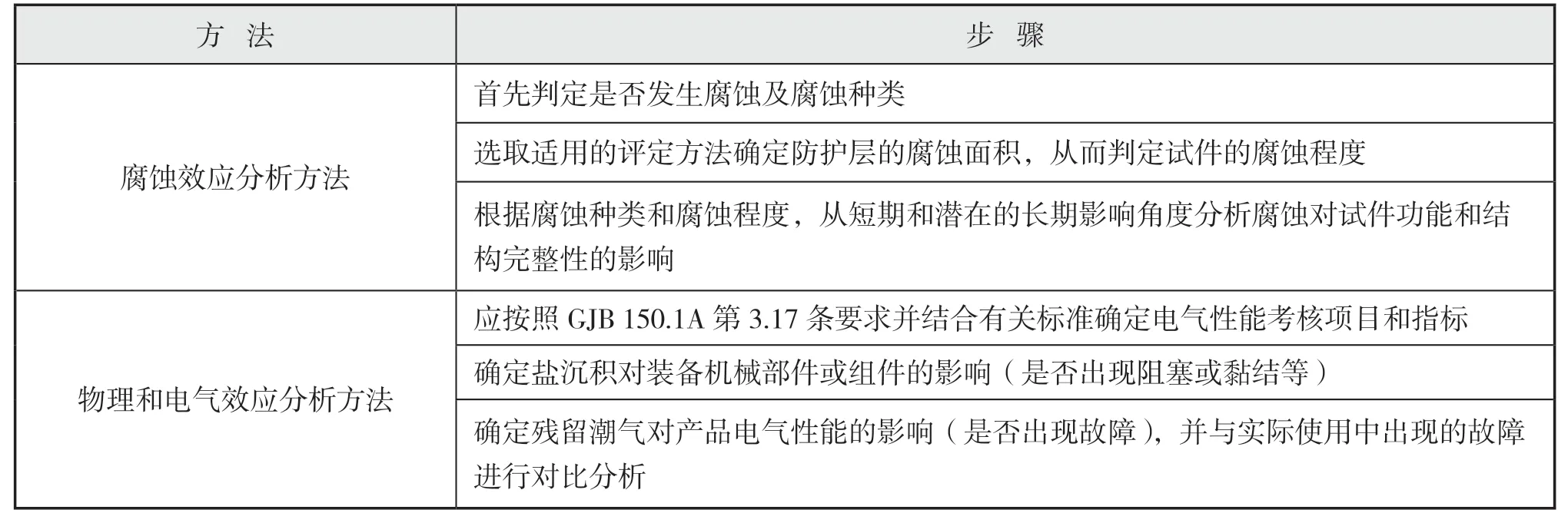

試驗后應分別從腐蝕、電氣和物理檢查結果3個方面進行鹽霧試驗結果綜合分析,最終確定裝備耐鹽霧環境的能力,具體如表6 所示。

表6 鹽霧試驗結果分析方法

3.4 微生物腐蝕試驗

微生物腐蝕試驗的目的是考核裝備耐微生物環境的能力,包括裝備材料是否會腐蝕。如果腐蝕,速度如何、裝備性能是否會受到影響、腐蝕以后有沒有簡單的處理辦法等,這些問題的確定有助于在裝備設計時選擇合適的材料或者合適的耐微生物環境防腐方法。

試驗條件有2 個重要因素:試件在微生物腐蝕環境中的暴露時間以及微生物的菌種類別。前者應以裝備實際使用條件來確定,但由于腐蝕過程比較漫長,不適合在試驗室開展試驗。根據GJB 150A-2009 規定,最短持續時間28 d,根據要求和需要可以延長至84 d。菌種類別的選擇與裝備材料直接相關,不同的菌種對同一材料的侵蝕能力不同。因此,菌種的選擇要考慮產品材料特性,選擇影響最為惡劣的菌種來進行試驗。嗜冷菌在極地地區分布廣泛,對各種材料的降解顯著,極地裝備微生物腐蝕試驗一般選用此菌種。

試驗時,測試溫度應在4 ℃±1 ℃范圍內;腐蝕試驗試劑選用3.5%NaCl(70%)+2216E 含菌培養液(30%);含菌培養液推薦養料嗜冷桿菌,25 ℃搖床 (120 r/min)培養24 h,細菌含量1×106cfu/mL, 也可以根據實際海域選用其他典型腐蝕性細菌; pH 為7.4 ~ 7.6。紫外線滅菌后的試樣放入400 mL 溶液中,連續浸泡(7 d 為1 個周期),也可根據特殊條件要求延長浸泡時間,將容器用0.22 μm 微孔封口膜密封。當試樣浸泡時間超出14 d,建議更換新鮮的含菌溶液(整個換液過程在生物安全柜中完成)。對試驗結果的分析包括:失重分析、點蝕分布表征和腐蝕速率計算等。

4 結 語

極地裝備是完成極地科考與開發,維護我國在北極地區利益的依托和保障。本文闡述了我國發展極地裝備的緊迫性,梳理了北極地區低溫、積冰/凍雨、鹽霧和微生物等惡劣環境對裝備的影響,論述了極地裝備開展相關環境試驗的條件、要求及注意事項。極地地區的環境復雜多變,各種環境因素對裝備具有耦合作用,環境試驗應盡量達到多因素同時作用的情況。本文僅從極地自然環境角度思考了裝備環境試驗,然而,裝備及材料在低溫、冰載荷等因素作用下的硬度、強度、抗沖擊韌性、疲勞性能和冰載荷摩擦等力學環境試驗也要重點關注,并按照環境試驗的標準開展試驗。因此,后續應進一步開展極地地區環境條件研究,更新極地裝備環境試驗標準,加強極地裝備環境試驗測試研究,為突破極地裝備研制關鍵點和技術瓶頸服務。