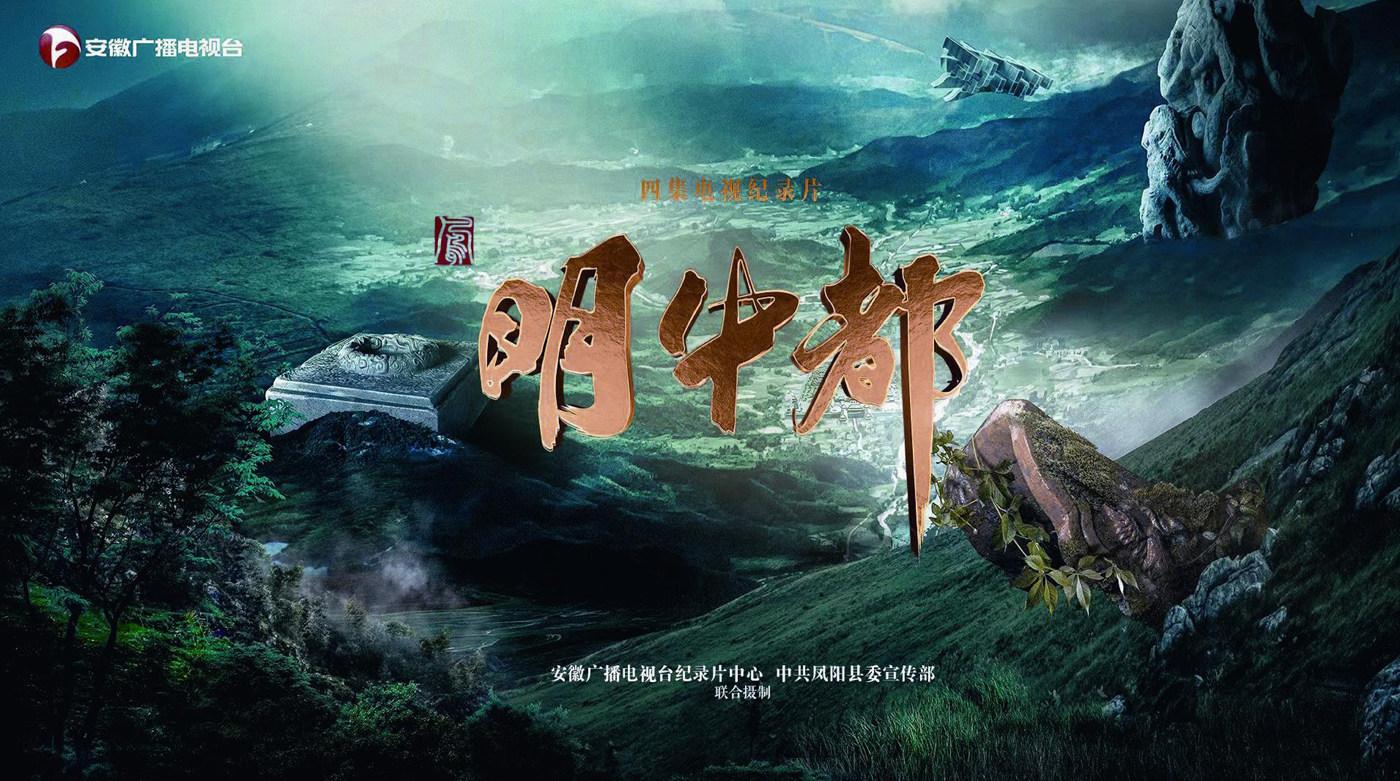

從一片磚瓦、一層黃土、一根木頭出發,發現明中都

吳卓

鳳陽明中都是明太祖朱元璋即位之初在家鄉營建的都城,與南京、北京并稱為“明初三都”。歷史學家、建筑史專家認為,營建明中都為改建南京宮殿和修建北京紫禁城繪制了藍本,制作了樣板模式。

可是這座耗時六年營建的中都城,突然在“功將完成”之際被罷建,終結了它的不凡命運。如此龐大的建筑群是如何營建的?令世人更為不解的是,它緣何在一夕之間消失在歷史的視野中?今天將以何種方式再打開這歷史的一頁?

四集紀錄片《明中都》圍繞由安徽省文物考古研究所和故宮博物院考古研究所聯合組成的明中都考古隊,穿越歷史的重重迷霧,層層探索這座恢宏都城營建背后的秘密,比較明代三都鳳陽、南京、北京的皇家建筑特征,講述中國古代都城建筑背后不為人知的故事。

鳳陽明中都遺址考古入選“2021年度全國十大考古新發現”。紀錄片《明中都》以“中國故事,國際表達”為出發點, 見證偉大時代下的考古事業,“立足中國大地,講好中華文明故事”。

日出明中都

紀錄片《明中都》拍攝歷程長達六年,攝制組用靜謐的心態,在日起日落的城墻光影和龐大廢墟中,感受著無盡的時光交替。通過影像傳遞,觀眾從視覺呈現中,走入了歷史時光長廊。

明中都考古是一項規模浩大、縱貫宋元明清歷史的國家級重大文化工程。雖然攝制組在相當長的時期里記錄了明中都考古的重要發現,但它并非一部“考古進行時”的紀錄片,而是立足考古學,追溯中華文明。

“言古必及今”“言今必自古”。在宏大事件的再現過程中,歷史和考古、當下多學科兩條線索并進,記錄考古隊發掘、文物修復、數字技術的運用,以及文化遺產保護過程;探索充滿奧秘的明初三都宮殿地下結構、皇家建筑工藝演進,運用現代科技手段復原600年前原貌,以通俗易懂的方式講述皇家建筑背后實現的原理,在今天與明朝之間不斷穿越,呈現我國考古最新理念、方法和技術,以新角度展現我國古代都城建筑的恢宏。

如何解讀歷史的真相

明中都給了人們巨大的想象空間,然而明中都究竟是怎么營建的?《明太祖實錄》上記載寥寥,只留下只言片語。攝制組在明中都的重現者、歷史地理學家王劍英研究的文獻基礎上,花了數年時間,像偵探大海撈針似地去尋找,從《明實錄》等幾十種文獻、文人筆記到當代學者研究成果,拼貼復原了更有價值的信息。

然而,對攝制組而言,除了浩如煙海的史料,更有價值的是從現代考古、最新的地理信息系統角度解讀歷史的真相,在無言的建筑和文物中感悟隱含在歷史中的思想和情感,在可掌控的范圍內有創意地展示。

本片聚焦明中都發掘、修復、保護、研究,從遠去的文明對現代社會的啟示、與當下世界的互動幾個維度出發。

《明中都》用講故事的方法,將營建都城的細節放大,追根溯源,探尋一片磚瓦、一層黃土、一根木頭的來歷,600年前巨石的來歷,珍稀楠木如何獲取與運輸的過程;在一覽無余的夯土中探求皇家建筑不凡的地下世界。

在考古學家、歷史學家、建筑史學家的指導下進行藝術創作

明中都跨越600年的歷史,歷史的景象早已不復存在,遺址上除了午門及城墻,幾乎只剩大面積的廢墟。情景再現,是紀錄片特別是再現歷史題材內容慣常運用的手法。

《明中都》歷史影像部分使用了手繪動畫,在歷史學家的指導下,把人物、歷史場景還原,達到歷史人物在歷史場景中若隱若現或從歷史到現實相互交替的景象。除了手繪動畫,三維制作團隊耗費一年多的時間,在考古隊的發掘基礎上,在考古專家、建筑史學家、歷史學家的指導下,采取電腦動畫復原恢宏的明中都都城、宮城,還原如何運輸巨石、從云南鹽津運輸楠木的場景。在紛雜繁復的歷史碎片中,以上手法的運用,拼湊出經史之外的文明歷程,直觀而真實地展現文明發展的規律。

《明中都》從畫面拍攝到特技動畫使用,從明代三都時空跳躍到古今關聯,在大事件背景下,將觀眾推至600年前的那個現場,展開一幅歷史與藝術共舞、宏愿與文明閃耀的畫卷。W