境外項目環境管理重點問題研究

朱源 李盼文 張敏 周意林 姚榮

摘要:加強境外項目環境管理是落實環境風險防范,提高項目環境可持續性的要求。文章以境外項目環境管理體系為對象,研究境外項目環境管理涉及的境外企業、項目股東、金融機構和母國政府等相關主體,分析項目壘過程環境管理的趨勢,梳理管理部門在行業引導、項目批準、環境監管等環節的管理要求。通過對比境外項目環境管理與ESG(環境、社會和治理)體系和國際標準之間的差異,識別了境外項目環境管理體系存在的制度不健全、ESC體系主流化不夠、環境標準適用不高等問題,提出了加強制度建設、強化全過程管理、健全ESC體系、融合多元環境標準等建議。

關鍵詞:境外項目;環境管理體系;全過程;國際標準

中圖分類號:X32 文獻標志碼:A

1研究背景

隨著中國企業在境外投資建設項目的數量和規模不斷增長,從2010年到2022年,中國對外直接投資流量從688.1億美元增長到1 168.5億美元,連續多年排名全球前列。境外項目能給東道國帶來投資、就業和稅收等收益,但如果造成不良環境影響,不僅將對項目投資造成損失,還可能影響到母國的環境聲譽。因此,加強境外項目環境管理十分必要。從政策層面看,2021年,中央第三次“一帶一路”建設座談會上提出建立境外項目風險的預警、評估和防控制度體系;《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》中提出“提高境外項目環境可持續性”,在政策層面分別強調了風險防范的底線和提高環境可持續性的要求。從理論層面看,由于中國境外投資的行業類型和所在國生態環境敏感等原因,境外項目面臨著較大的生態環境風險。例如韓秀麗(2013)和劉援等(2014)研究認為,中國海外投資產業集中在污染較重行業,地理分布在環境脆弱地區,加之制度建設不完善,容易形成風險。從實踐層面看,中企在境外項目發生環境風險的案例并不鮮見。李福勝(2014、Jelena M.Andric等(2019)分別研究了中國在水電、基礎設施等境外項目中存在的生態環境風險,識別了污染物和溫室氣體排放、生態破壞、公眾參與不規范等問題。

項目的全生命周期包括建設前(如規劃、可行性研究、設計等)、建設期、運行、退役封場等環節,但境外項目環境管理尚未建立起全流程的制度框架,在管理主體、流程、內容和標準等方面還存在爭議。例如境外項目涉及到所在國、母國、股東、金融機構等多個主體,各主體在項目環境管理中的職責尚未厘清。從項目適用的環境標準來看,存在母國、東道國和國際通行標準之間的爭議。從母國的角度來看,既要防范境外項目可能給母國帶來的環境聲譽風險及經濟損失,還要避免對所在國環境管理權限的不恰當干預。因此,文章以中國對境外項目的環境管理制度體系為對象,研究境外項目管理涉及的主體、過程、內容、標準等問題,結合國際經驗,識別當前境外項目環境管理存在的不足,并提出政策建議。

2境外項目環境管理重點問題研究

境外項目環境管理體系包括主體、過程、制度框架、內容和標準等方面,即由誰管、管什么、涉及的階段、制度體系、管理內容、適用標準等內容。

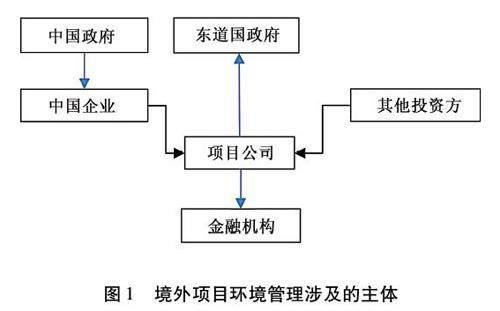

2.1境外項目環境管理涉及的主體

境外項目環境管理的責任主體,是按照所在國法律設立的項目公司,但其他主體也發揮著重要作用。其中,項目股東對項目承擔著與股份占比相應的環境管理權責。一些具有全球化戰略的跨國公司,其制定的企業政策中包括全球通用的項目環境管理要求,需要在境外項目上適用。如果境外項目還有其他股東,股東在環境管理方面需要協商一致。項目如果到金融機構融資,還要遵守金融機構對項目的環境管理要求(如圖1所示)。許多金融機構出臺了生態環境保護和應對氣候變化的機構政策,包括融資項目分類目錄、環境社會風險評估、環境信息披露等,這些環保條款納入貸款協議等文件后,將對項目形成合同約束。例如中國銀保監會印發《銀行業保險業綠色金融指引》(銀保監發[2022]15號),要求中資銀行對擬授信和投資的境外項目,加強環境、社會和治理風險管理。

母國政府對境外項目沒有直接的管理權,卻容易受到“污染轉移”等方面的指責,因此要在加強境外項目環境管理和促進海外投資中取得平衡。目前,中國尚未對境外項目環境管理立法,現行有效的規定包括發展改革委和商務部的部門規章,其中《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)和《企業境外投資管理辦法》(國家發展和改革委員會令2017年第11號)都對環境管理做出原則性規定,即“企業應當……,做好環境、勞工保護……等工作”,“倡導投資主體……履行必要社會責任、注重生態環境保護……”。此外,中國發布了《對外投資合作建設項目生態環境保護指南》(環辦環評[2022]2號)、《民營企業境外投資經營行為規范》(發改外資[2017]2050號)、《對外承包工程管理條例》(國務院令2017年第676號修訂)等法規和政策,對境外項目環境管理和可持續發展提出要求。2.2境外項目環境管理涉及的階段

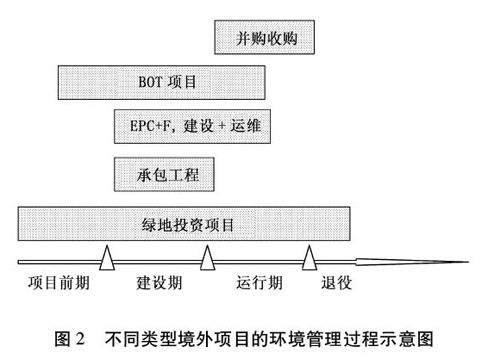

項目投資建設一般可分為投資決策前期、建設期、運行期和退出期,而中企參與境外項目的形式,又有綠地投資、收購并購、承包工程、建設-運營-轉讓(BOT)等類型(如圖2所示)。從項目管理流程來看,綠地投資涉及項目的設計、建設、運營乃至退出的全過程;承包工程項目一般只涉及建設期;BOT項目一般在前期介入,主要涉及建設期和轉讓之前的運行期。收購并購項目則需要根據投資決策以及股份退出的節點而定,可能不涉及建設過程,也可能涉及建設、運行等過程。在實踐中,有些項目通過形式變異,延伸了管理階段,例如承包工程項目通過EPC+F(工程總承包+融資)、“項目建設+運維管理”等形式,延伸到了運營階段;“收購并購+升級改造”類項目包括了建設和運營管理等階段。總的來看,境外項目的全過程管理,逐漸成為趨勢。以海外風電項目為例,筆者統計近年來中國在海外投資建設的67個風電項目,其中中企參與投資建設的40個,而實施工程承包的27個項目中有6個參與了運營維護。共有46個項目,中企實際參與了項目投資、建設和運行的全過程,占比近70%。

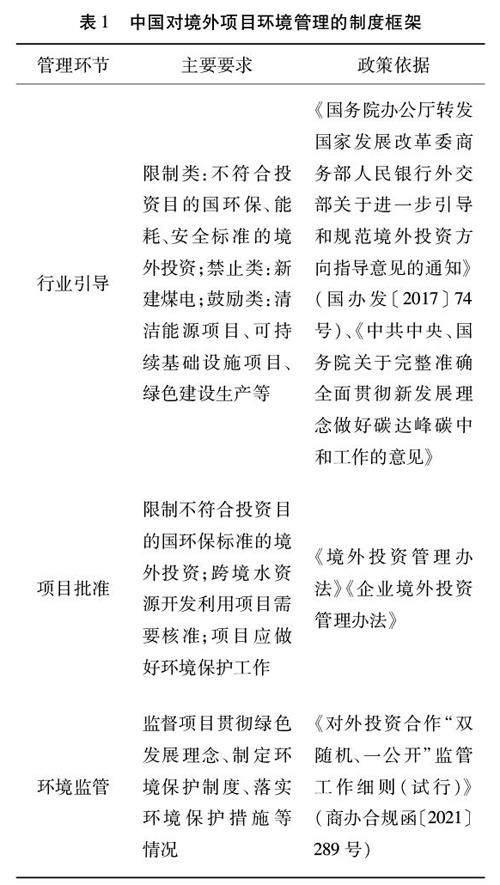

2.3境外項目環境管理制度框架

從中國政府對境外項目的管理制度來看,主要涉及行業引導、項目批準、環境監管等環節(如表1所示)。在行業引導上,中國于2021年宣布禁止新建境外煤電項目,鼓勵清潔能源等項目“走出去”。在項目批準環節,發展改革部門限制“不符合投資目的國環保、能耗、安全標準的境外投資”,并將“跨境水資源開發利用”項目作為敏感行業進行核準管理。在項目建設運營階段,商務部門要求企業將境外項目制定環境保護制度、落實環境保護措施等情況納入監管檢查。

從國際經驗來看,聯合國環境規劃署發布《可持續基礎設施的國際良好實踐原則》(2021年),提出了“可持續基礎設施”的概念。其中,可持續性包括經濟、財政、社會、環境和制度等方面的可持續性。要達到“可持續性”的目標,項目管理要覆蓋規劃、設計、建造、運營和報廢的全過程,并需要考慮未來的變化和不確定性,以提高適應氣候變化的能力。

2.4境外項目環境管理涉及的議題

境外項目的環境影響包括污染物排放和生態影響等。而對于具有區域性、累積性和關聯性影響的項目,還需要考慮區域環境影響,例如水電項目涉及的流域生態環境影響,能源項目排放的溫室氣體等。有些項目還會因為環境問題,引發與之相關的社會、政治、人權等問題,例如與土地占用和生態破壞相關的征地拆遷問題;由項目環境影響引發的土著居民、社區關系、負面輿情等問題。近年來,項目涉及的局地環境問題、區域環境問題以及環境相關問題,都被整合到環境、社會和治理(Environmental,Social and Governance,簡稱ESG)的體系中。

不同國家對ESG體系的認識存在差別(如表2所示),例如發達國家重視人權、性別等議題,而發展中國家認為發展、減貧應該占據更大比重。從中國對境外項目的管理實踐來看,《對外投資合作建設項目生態環境保護指南》在生態環境(E方面)方面較為完整。《企業環境信息依法披露管理辦法》(生態環境部令2021年第24號)和《企業環境信息依法披露格式準則》(環辦綜合[2021]32號)規定了企業需要依法披露的環境信息,包括生態環境行政許可、污染物排放、碳排放、相關投融資的生態環保信息等,也集中在生態環境議題。《民營企業境外投資經營行為規范》包括了境外項目經營管理體系、合規經營、社會責任、資源環境保護等內容,基本與ESG體系一致,但在社區參與、土著居民、性別等議題上較少涉及。從ESG的發展趨勢來看,ESG信息披露是ESG評價評級和投資的基礎。2022年11月,歐盟通過《企業可持續發展報告指令》(Corporate Sustainability Reporting Directive),要求歐盟境內約5萬家企業按照規定的格式、內容和要求披露ESG相關信息,ESG信息披露可能成為境外項目投資建設的前提條件。

2.5境外項目適用的環境標準

企業在境外開展項目投資建設,首先要遵守當地的環境標準,即東道國標準。但是,如果東道國生態環境標準較低,可能被認為是“污染轉移”或“生態破壞”。2013年,中國商務部和原環境保護部印發《對外投資合作環境保護指南》(商合函[2013174號),提出“企業應當按照東道國環境保護法律法規和標準的要求……”。到2022年,《對外投資合作建設項目生態環境保護指南》提出,“在生態環境保護許可的基礎上,鼓勵項目采用國際通行規則或中國更嚴格標準”,開始倡導應用國際標準或母國更嚴標準。

境外項目適用的國際環境標準,主要來自多邊金融機構,其中以世界銀行的環境管理體系最為完整,應用最為廣泛。2018年,世行更新其《環境和社會框架》(The World Bank Environmental and SocialFranework),包括“可持續發展展望”“世界銀行對投資項目融資的環境和社會政策”以及環境社會評估、資源效率、生物多樣性等10個方面的“環境和社會標準”。與此同時,國際金融公司(Intemational Finance Corporation,IFC)作為世界銀行集團的成員,于2012年修訂其《社會和環境可持續政策》(Policy on Social and Environmental Sustainability)和8個“環境和社會可持續性操作標準”,并制定了幾十個重點行業的環境、健康和安全導則。其中重點行業的環境、健康和安全導則是目前國際上唯一的行業性環境管理導則。許多金融機構和企業都將世界銀行的環境規則和標準作為參照。例如美國國際發展金融公司、日本國際協力銀行等都在其機構環境政策中,將符合世界銀行和國際金融公司的環境標準作為項目支持的基本要求。一些中國對外投資項目也開始應用世行標準,例如中國企業參與的巴基斯坦卡洛特水電站項目,采用國際金融公司的環境社會標準,獲得了良好的國際認可。

3境外項目環境管理存在的問題

通過文章分析可知,中國境外項目環境管理主要存在以下問題。

3.1制度不健全

從項目審批來看,僅對煤電等個別項目有環境準人要求,缺乏系統的分類管理目錄。對項目環境影響的把關,主要依據東道國的環評審批許可,較少開展實質性的環境評估。在建設運營階段,商務部門主要依靠企業信息報送,且報送的環境信息較簡略。從部門協作來看,審批以發展改革部門為主,事中事后監管以商務部門為主,生態環境等相關部門并未發揮作用,境外項目的全過程環境管理體系尚未形成。

3.2ESG體系主流化不夠

雖然中國發布的境外項目環境管理指引,已經與ESG體系趨近。但在實踐中,境外項目在處理區域流域生態環境累積影響,應對氣候變化,以及與環境相關的社會、人權、土著居民、性別等議題方面,還存在短板。

3.3環境標準適用仍以東道國標準為主

由于中國企業實施的境外項目主要位于發展中國家,如果僅滿足所在國標準,項目可能面臨環境標準低的質疑,不利于企業贏得良好的長期發展環境。雖然中國倡導應用國際通行標準或中國更嚴標準,但其應用成效有待觀察。

4加強境外項目環境管理的對策建議

文章探討了境外項目環境管理涉及的主體、項目階段、制度框架、議題以及標準適用等問題,結合國際趨勢和中國的實踐,提出如下建議:

4.1完善境外項目環境管理的制度建設

要完善發展改革部門管準人、商務部門管監管的模式,即一方面加強部門間協作,交流項目信息,形成齊抓共管的局面;另一方面要發揮生態環境等部門的專業優勢,為境外項目環境管理提供咨詢和服務。對于具有重大生態環境風險的項目,要在前期加強環境影響評估,在實施階段加強環境影響監控。要充分發揮金融機構的作用。中國的金融機構主體是國資國有,因此,通過銀行、保險、基金等金融機構,加強對其支持境外項目環境管理的督促、指導和管理,既能落實相關部門的要求,也符合市場化的原則,可避免造成母國政府直接干預的印象。

4.2強化全過程管理的思維

越來越多中企參與的境外項目,涉及投資、建設、運行的全過程。從環境影響的角度來看,許多項目的生態環境影響也具有長期性,例如石油化工項目存在累積性污染問題、煤電等項目存在長期的溫室氣體排放影響等。這些都要求境外項目強化全過程管理思維,將未來發展和不確定性納入到項目的設計、建設和運行中,積極實踐可持續基礎設施等國際新要求。

4.3健全項目ESG管理體系

ESG已成為統籌境外項目環境管理的抓手,其內容包括污染防治、生態保護、溫室氣體減排、環境社會、環境治理等方面。其中,ESG評價及信息披露等要求,可能成為約束境外項目投資建設的條件。從企業來看,將ESG納入項目投資建設過程中,積極適應國際規則,也是完善企業自身治理,建設全球性企業的必然要求。

4.4融合多元環境規則和標準

遵守當地環境標準,是企業的法定責任。但是,從與國際接軌、提高環境可持續性的角度看,境外項目還應考慮金融機構標準、國際通行標準和母國標準之間的融合。當東道國標準較低時,應考慮適用更符合國際通行要求的標準。從目前中國的發展水平來看,一些行業的環境標準已不低于國際通行標準,參考世行等國際標準實施境外項目有著較好的基礎。

5結束語

境外項目環境管理與境外企業、項目股東、金融機構和母國政府等主體相關,而中企參與境外項目有綠地投資、收購并購、承包工程、BOT等多種形式,其中,全過程環境管理逐漸成為趨勢。在行業引導、項目批準、環境監管等環節,中國對境外項目有環境管理要求。境外項目環境管理涉及局地環境、區域環境以及環境相關問題等議題,逐漸被整合到ESG的體系中。從標準適用來看,中國在要求境外項目遵守東道國環境標準的基礎上,倡導應用國際標準。本研究識別了境外項目環境管理體系存在的制度不健全、ESG體系主流化不夠、環境標準適用不高等問題,提出了加強制度建設、強化全過程管理、健全ESG體系、融合多元環境標準等建議。