仰之彌高

——論孫其峰老人

□梁 江

真實的孫其峰先生,只是一個平和敦厚的長者。熟悉他的人都知道,他的座右銘是:“知足,知不足,不知足”。何謂“知足”?他曾解釋說,對待生活已經很知足,要求不高,能吃飽就行,也不想穿什么好衣裳、坐什么車;“知不足”,即審視自己是不足的,不管是繪畫技法、思想認識,還是待人接物,都有不足;而“不知足”,說的則是治學,“對好多書像欠了賬似的,看過的還想再看看”。這樣的言語平淡無奇,一如他的畫作,平和率真,溫雅內斂。從中,我們不難看到先生淡泊名利、勤于追求、寬容厚道的天性。

“書乃心畫”“畫如其人”,這是中國傳統美學的經典之論。孫其峰先生葆有一顆寧靜致遠的心,藝術只是天機流淌。他的為人行事和書畫風格,只是稟賦精神的外化。其之所以讓人敬重,首要的便是這一內在的品格。

1944年,孫其峰先生考入北平國立藝專國畫科,先后受教于徐悲鴻、黃賓虹、李苦禪、秦仲文、王友石、汪慎生等,同時得益于壽石工、羅復戡、金禹民等金石書畫家。他后來的藝術取向,與王友石、汪慎生等傳統型畫家及徐悲鴻的藝術變革都有著直接的邏輯關聯,并逐漸明確了以文人畫傳統為主干,尊重自然、抒發心性的藝術道路。平和自然、秀雅清新,成為他主要的創作趨向。這種不偏激、不守舊,尊重中國書畫藝術特征和歷史邏輯的藝術態度,與中國文化的中庸之道、中和之美相吻合。

《鴛鴦圖》孫其峰

孫先生的花鳥畫多屬小寫意,清麗秀雅、活潑靈動。小寫意的要旨在“形神兼備”,且便于闡發文人畫的筆情墨趣。先生向來重視寫生,注重造型,努力從面對自然、深入生活的寫生中獲得創造鮮活藝術形象的動力。他認為,唯有通過寫生才能了解大自然的千態萬狀,才可熟識花鳥的自然規律及結構特征,才可進一步談論藝術的概括和提煉。另一方面,他一直結合書法的探求,重視發揮筆墨技法的表現力。對此,中央美術學院李樹聲教授的評論比較中肯:“孫其峰的繪畫特色,一是以墨線造型,特別是畫鳥,線條的表現力極強。數筆之后,形體、結構、質感、動勢表現得十分準確,不露筆墨痕跡,而能把形象表現得栩栩如生。這種造詣和功力是孫其峰花鳥畫藝術的基礎。二是畫面構成樸素自然,在平凡中贏得觀眾喜愛。”

他的花鳥畫題材多與生活情景相關,長于捕捉大自然中鮮活生動的瞬間。他繼承了中國繪畫重“文”的傳統,但避開了程式化的筆墨游戲和類型化的閑情逸致。他的作品中不乏傳統文人畫常見的鷹、竹、梅等題材,但無論筆墨還是情調都已迥然有別。誠如郎紹君先生所言,“孫老的花鳥畫生機盎然、樂觀進取,而不是冷逸荒寒、多愁善感,以樂觀進取作為人的生命需要和精神特征”。孫先生把自己多年的追求概括為十六個字:“不求形似、不離形似,貌離神合、似非而是。”顯然,這樣的不即不離、不似之似、以形取神,是在藝術創造的層面把握了更高的真實。先生的十六字訣,既是對自己創作經驗的概括,也是對小寫意這一命題的最好詮釋。

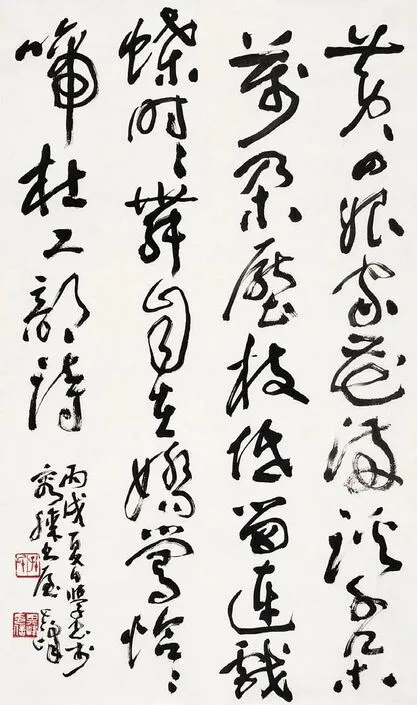

在花鳥畫之外,孫先生也作山水和書法。尤其值得一提的是,先生書法功力深厚,曾遍臨鐘鼎文、石鼓文及秦篆、漢隸,尤其對漢代《張遷碑》、唐代孫過庭《書譜》著力。他于金文、小篆、隸書、草書、行書無所不擅,而論者以其草書、隸書造詣為高。孫先生強調,作書應融匯眾妙,但不能沒有自己,不能“忘我”,書貴“有我”。正是在植根于前人傳統的基礎上,他通過行草書展現出自己的個性與風貌。幾十年來,他書法與繪畫并行不悖,形成相得益彰的互動效應。

《杜甫〈江畔獨步尋花·其六〉》孫其峰

《白梅斑鳩》孫其峰

對于孫其峰老人的藝術人生,2013年“中國美術獎·終身成就獎”有一頒獎評語,茲轉引如下:“孫其峰先生從藝80多年來,充分地繼承了中國文人畫重‘文’的優良傳統,他修養全面,在繪畫、書法、篆刻和畫論諸方面都取得了突出成就。他教書育人,甘于奉獻,淡泊名利,勤儉樸素,彰顯出一名優秀導師的寬廣胸懷。孫其峰先生德高望重,桃李滿天下,為中國當代書畫藝術培養了大量人才,為中國當代美術事業的建設和發展做出了重要貢獻。”這一評語,簡括而全面。孫其峰先生攀越了藝術的高峰,其峰仰之彌高,植根于我們這個時代,屬于民族的藝術,將永遠蔥郁青翠。