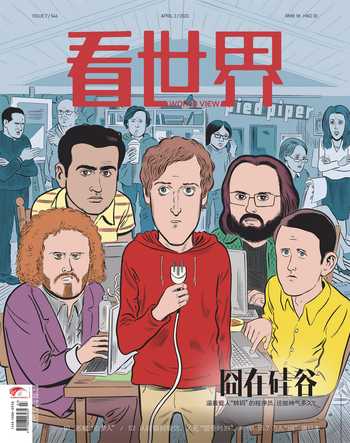

畫家桑貝:他是漫畫界的“卷王”

白莉莉

2015年10月26日,法國巴黎,讓·雅克·桑貝在家中的畫室

1978年,紐約迎來了一個“最愛加班”的法國人。在《紐約客》總部大樓的辦公室里,一個名叫讓·雅克·桑貝的法國人,總是“來得最早,走得最晚”的那一個。

在不少美國人的刻板印象里,桑貝的祖國法國,向來都和“散漫不羈”這樣的字眼聯系在一起。但當桑貝這個法國人以“卷王”的姿態,出現在《紐約客》的編輯部時,美國人還是吃了一驚。

桑貝卻對所有人擺擺手:“你們該幾點下班,就幾點下班,不要受我影響。我只是太興奮了,先熟悉熟悉新環境。”

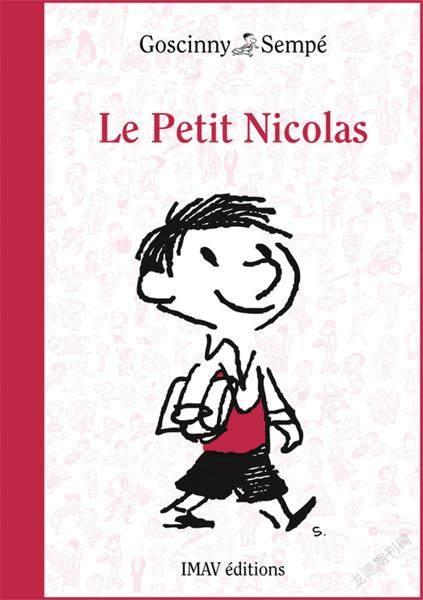

看到此處,可能很多人會覺得,桑貝只是一個剛進入社會的愣頭青,但其實,當時年滿46歲的他,已經畫過一本風靡全法的作品:1959年,當時只有27歲的桑貝,就畫出了后來成為法國兒童“童年記憶”的神奇故事畫冊—《小淘氣尼古拉》。

但早年的這段經歷,并沒有讓桑貝暴得大名。《小淘氣尼古拉》在當年的反響并不大,所以桑貝一直靠給不同報社畫插畫維持生計,生活不能說是一貧如洗,但也過得并不寬裕。

在靠畫筆賺取生活費之前,他當過兵,送過快遞,賣過紅酒,還推銷過并不那么好賣的牙膏粉。但直到入職《紐約客》之前,他都是法國社會里打過不少零工、干過不少副業的“平庸的一個”。

用法國媒體的話來說,桑貝是一個沒有經歷過幸福時刻,但一直在用畫筆描繪幸福瞬間的職業插畫家。一如他自己當年親口說過的那樣,“當我開始畫畫的時候,我想畫那些幸福的人兒”。

去年,桑貝在法國的一家度假屋里去世,享年89歲。有法國媒體這樣總結桑貝的一生:一個掙扎的人,一個有作品的人,一個憧憬幸福的人,一個愿意用筆畫出美好的人。

法國人在紐約

“我走的時候要把鑰匙留給門房,這就意味著這棟又舊又大的辦公樓里,只有我一個人在。晚上的時候,就只有一個窗子會透射出燈光,那是我的屋子。只有我一個人!想想就激動!接著,我干完活兒要走的時候,就會把鑰匙還回去。”

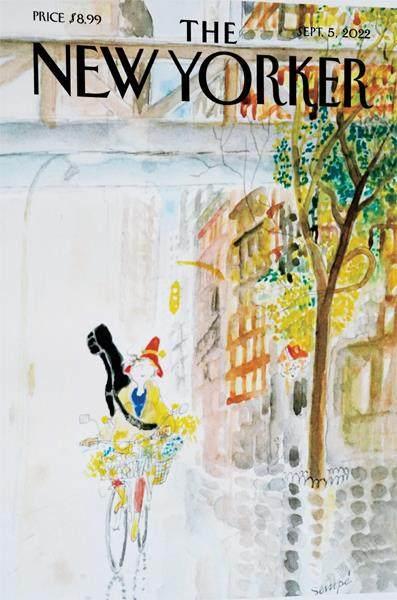

這是剛入職《紐約客》雜志不久的桑貝,在筆記本里記下的一段話。對他來說,來紐約上班是夢想成真,而為《紐約客》這本雜志畫封面插畫,是自己職業生涯的高光時刻。

其實早在上世紀60年代,桑貝就去過紐約,但站在第五大道那些鱗次櫛比的高樓下,桑貝覺得自己異常渺小。“尤其是(站在)《紐約客》的大廈面前,我當時特別害怕。”

“害怕”預示著一種不安定的狀態,這種不穩定且隨處飄搖的狀態,其實貫穿于桑貝早年的生活和工作之中。早年他經歷了并不幸福的家庭,14歲就被開除出校,隨后開始了自己“混社會”的慘淡經歷。

故事畫冊《小淘氣尼古拉》

讓·雅克·桑貝為《紐約客》雜志畫的封面插畫

但在桑貝心中,一直有一個執念,那就是用最簡單的畫筆,描摹出自己心里既現實、又理想的世界—那些現實的元素,都被他融入了象征效率卻毫無美感的汽車和都市街景、下班后去便利店買根法棍果腹的普通職員,甚至那個總是闖禍、因為不尊重師長而被學校開除的小尼古拉……

在桑貝內心天平的另一端,則盛放著各種不曾經歷的美好:中年禿頂男放工后獨自漫步于樹林的愜意、獨居老人在泳池邊上拍打水花后的層層漣漪、高層寫字樓里普通管理層推窗望月的壯志雄心,以及在一葉知秋的午后排隊放學的頑皮兒童。這些是隱藏于日常生活里的小美好,桑貝在用畫筆捕捉這些瞬間的過程中,也不自覺地攤開了另一張張白紙,在上面記錄下自己從未經歷過、但其他人卻無時無刻不在經歷的那些微弱而又瑣碎的美好。

早年他經歷了并不幸福的家庭,14歲就被開除出校。

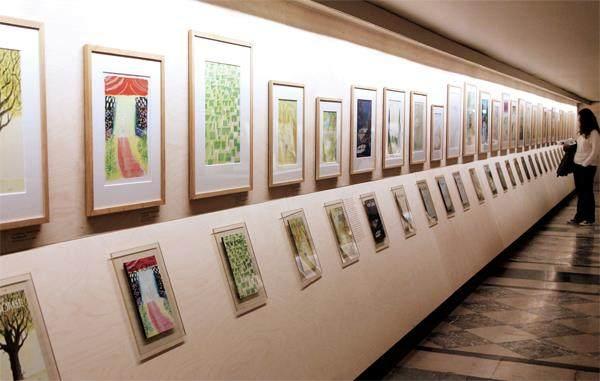

2011年10月20日,法國巴黎,《一點巴黎》繪本畫作品展

2014年5月27日,巴黎鑄幣廠展示了由讓·雅克·桑貝設計的收藏幣

從本質上看,桑貝依然是不安定的、對未來擔心的。作為一個日常收入并不豐厚的漫畫家,桑貝曾經坦言,自己過的是“看天吃飯”的日子—約稿的多少、稿酬的高低,都不是自己說了算,而是與自己發生“業務聯系”的媒體、機構和出版社按勞計件的一個結果。而從小就在法國過著拮據生活的桑貝,一直處在一種“一邊自學繪畫,一邊尋找穩定”的狀態之中。

十多年前,作家馬克·勒卡爾龐蒂耶和桑貝進行過一次深度訪談,這次訪談后來收錄進了桑貝的系列訪談叢書《真摯的友誼》中。在談話中,桑貝告訴勒卡爾龐蒂耶,別看自己畫筆下的世界氣象萬千,但其實,生活中的自己連打電話時都有不安定的感覺。

身軀小得像鳥,卻無法自由翱翔,是受到日常瑣事牽絆的理想主義者。

“如果我找到電話,打過去結果卻是留言錄音,這會讓我很抓狂、很生氣。對我來說,如果電話打不通,那簡直就是一場災難!”

所以我們完全可以理解,當他走進《紐約客》雜志的總部辦公大樓,當他為《紐約客》畫出第一個封面插畫時,他的感覺是:我終于可以收獲一份安定了。

一點巴黎

從小就出生在南法的桑貝,對大城市,或者說國際大都市的感覺,當然和其他人也不同。1988年,桑貝出版了一本名叫《一點巴黎》的繪本畫,以一個外省人的眼光,觀察和還原巴黎這座世界大都市。

盡管和一般人對于巴黎的暢想一樣—甫一開篇,桑貝就把巴黎甚至是法國的象征,也就是埃菲爾鐵塔,放在最顯眼的位置,但他為這幅畫進行了大量的日常留白,所以我們可以在“高大威猛”的鐵塔下,看見一個牽著狗遛彎的婦人,以及一個扛著爬梯的中年男子。

這種宏大背景下迥異而又紛紜的眾生相,是桑貝用畫筆進行隨性白描的一大特色,也難怪有法國媒體這樣評價桑貝筆下的那些“典型人物”:“身軀小得像鳥,卻無法自由翱翔,是受到日常瑣事牽絆的理想主義者—夢想著自由開闊的空間,卻被牢牢地綁死在地上。”

所以桑貝畫路人,畫那些街上行走的各色人。他們抽煙,他們交談,他們彼此扶持,他們互相調情,這些都是構成海明威所謂“流動的盛宴”里不可缺少的日常元素。比如在花神咖啡館里,畢加索坐過的位置,雷蒙·阿隆待過的角落,薩特看過日落的座位,波伏娃邊喝咖啡邊工作的臺位……這些曾經被大眾媒體和粉絲頂禮膜拜的意象,被桑貝在不經意間用看似幼稚、實則老道的畫筆徹底打散,在融合了法式慵懶、愜意的生活方式之后,打包扔給了每一個閱讀或者欣賞其畫作的讀者。不少人看完后驚呼:原來那個神秘莫測的花神咖啡館,還可以被這樣畫出來!

只畫幸福的人兒

用中國臺灣繪本畫家幾米的話來說,桑貝的畫有一種一看就讓人感受得到的力量。“我會仔細欣賞(他的)每一張作品,研究每一筆輕松熟練的線條,如何勾勒出人物喜怒哀樂的神情。比如說,畫出眼睛位置的那兩個小黑點的高低位置,和嘴巴那一條上揚或下墜的曲線,簡單兩點一豎的線條,就可以排列組合出各種微妙的情緒。

我會仔細研究桑貝是如何經營龐大繁復的構圖的,看他如何利用線條疏密的接合、明暗變化、空間留白,鋪陳出清晰的視覺焦點;如何以寥寥幾筆,干凈利落地帶出緊湊的張力;以及如何利用色彩醞釀出不同的氣氛,并形成動線的流轉和變幻。同時我還可以藉由圖畫中的場景小道具,感受到繪者的個性氣質與生活的痕跡。”

那么,從繪本看個性氣質,從畫作追蹤生活痕跡,桑貝的個性和生活痕跡,是如何通過他筆下的作品體現的呢?

以我最喜歡的桑貝的一幅畫作為例:毗鄰大海的一棟公寓,正在接受午夜暴雨的洗禮。在這棟一共四層的公寓里,一樓的幾戶男女在家里四目相對,或者彼此愛搭不理;二樓的人們或抽煙,或在為日常瑣事溝通;三樓充滿著已經熟睡或者正在看報紙的普通人;四樓依舊延續著男與女在日常生活里的主旋律,一如其中正在下國際象棋的一對夫婦,這是夫與妻的對子競賽,也是男與女的暗中博弈。

中國臺灣繪本畫家幾米

但這幅漫畫的最高潮,出現在最頂樓:在一個開闊的露天平臺上,一群兒童正在放肆玩耍。天還在下雨,樓下的家家戶戶各有各的煩惱,但只有屋頂的這群孩子們無憂無慮。創作出這個意象和場景的桑貝,甚至精準畫出了每個在頂樓撒歡孩子的面部表情:那是真正的肆無忌憚,那是真正的無憂無慮。

這種“我只覺得他們吵鬧”的創作心態,桑貝在生前的最后一次采訪中也提到過。不過那一次采訪的過程中,他顯得更加溫情脈脈。

“我的童年很不幸福,我感受不到那種撒開膀子玩耍的快樂。我后來自學繪畫,我想用筆畫出那些我最向往的事,畫那些我內心最喜歡做的人。所以回看一下我的職業生涯,我的筆下,只畫幸福的人兒。”

責任編輯何任遠 hry@nfcmag.com