基于運動處方系統的訓練指導聯合IQ智能脈動儀對改善掌指關節活動受限的效果觀察

朱雪怡,俞 君,周 園

(無錫市第九人民醫院康復醫學科,江蘇 無錫 214062)

手外傷是一種高發性損傷,占所有外傷的6.6% ~28.6%。手外傷可導致肌腱粘連、肌肉萎縮、瘢痕增生等問題,因此手外傷術后患者的康復周期較長[1],日常生活能力受到嚴重影響。掌指關節僵硬造成患手不能完成抓捏、握持等動作,嚴重影響手功能,相較其他手部關節而言,掌指關節對于維持日常生活能力更為重要[2]。臨床上,掌指關節結構復雜,在關節松動時,固定困難,施力方向也難以掌握。此外,患者在自我訓練過程中,難以掌握準確的方法,經常遺忘宣教內容。近年來已有文獻證明IQ 智能脈動儀適用于大關節僵硬的治療,并已在脊柱疾病的治療中取得了較好療效,但IQ 智能脈動儀對小關節活動受限的療效仍缺乏臨床證據[3-4]。運動處方于20 世紀50 年代提出,現已廣泛應用于內科疾病或精神疾病的治療中,如糖尿病、抑郁和關節炎等[5-8]。但運動處方用于手部功能訓練的臨床研究仍有待進一步完善。本研究旨在觀察基于運動處方系統的訓練指導聯合IQ智能脈動儀對改善掌指關節活動受限的效果。

1 資料與方法

1.1 基線資料

研究對象為2019 年1 月至2022 年5 月在無錫市第九人民醫院康復醫學科住院的66 例掌指關節活動受限患者。納入標準:(1)年齡18 ~60 歲;(2)損傷部位:肘關節以遠損傷造成的掌指關節活動范圍受限;(3)無神經肌肉骨骼缺損;(4)病程3 個月~1 年。(5)獲得患者及(或)家屬知情同意,且本研究已通過無錫市第九人民醫院倫理委員會的審批,審查編號為LW20220034。排除標準:(1)損傷部位存在解剖結構異常;(2)無法堅持完成為期20 d 的治療;(3)合并精神疾病,無法配合治療;(4)手部存在金屬固定物或傷口未愈合,無法進行統一治療。采用隨機數表法將患者分為對照組(n=33)和觀察組(n=33)。對照組中排除1 例不配合治療、2 例轉院醫治的患者,觀察組中排除2 例無法堅持完成治療、1 例轉院醫治的患者,最終納入對照組30 例、觀察組30 例。對照組30 例患者中,男性16 例、女性14 例,平均年齡(32.33±9.29)歲;其中,示指損傷15 例,中指損傷26 例,環指損傷27 例,小指損傷8 例,共76 指損傷。觀察組30 例患者中,男性19 例、女性11 例,平均年齡(36.07±9.74)歲;其中,示指損傷14 例,中指損傷20 例,環指損傷24 例,小指損傷10 例,共68 指損傷。兩組患者在性別、年齡、損傷部位等方面相比,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

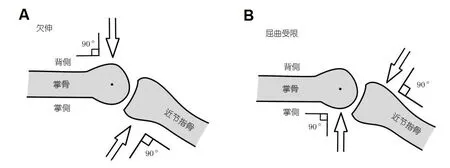

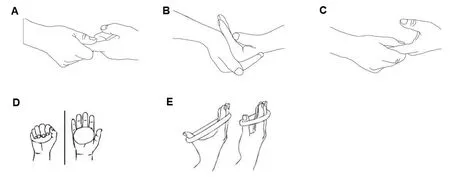

兩組患者均給予超聲波治療、中頻脈沖電治療、蠟療、關節松動術及自我訓練。超聲波治療劑量為1.4 ~1.6 W/cm2,以連續波、移動法對每個掌指關節的掌背側均治療3 min,每天治療1 次。中頻脈沖電治療使用的儀器為北京益康來科技有限公司生產的YKL-C-I 型電腦中頻治療儀,將6 cm×8 cm 的電極片置于掌指關節處,治療劑量依據患者的耐受程度設定(多介于5 ~25 mA 之間),每天治療2 次,每次治療20 min。蠟療采用蠟餅法,將蠟餅敷貼放置于手部,并用毛巾和塑料膜包裹,每次治療20 min,每天治療2 次。關節松動術包括掌指關節的附屬運動手法、關節牽拉擠壓手法和軟組織牽伸手法,每個掌指關節手法治療的時間均為10 min,每天治療1 次。患者自我訓練項目包括牽伸擠壓關節、軟組織牽伸和抗阻訓練。屈曲位牽伸和伸直位牽伸訓練每2 h 做1 組,每組牽伸10 次,每次維持10 s ;牽拉擠壓關節訓練每2 h 做3 組,每組牽拉擠壓10 次,每次維持1 s;根據患者的實際情況,使用不同阻力的治療泥進行屈伸抗阻訓練,每2 h 做3 組,每組屈伸抗阻各10 次,每次維持1 s。觀察組在以上治療方案的基礎上,增加IQ智能脈動儀(國械注進20162262285)治療,并使用運動處方系統進行訓練指導。IQ 智能脈動儀治療:(1)掌指關節欠伸治療方案(圖1 A):請一助手將患者的掌指關節放置于最大伸直位,并做長軸牽引,將治療儀的槍頭放置于掌骨頭背側,方向與掌骨垂直,劑量200 N,做后前向沖擊,30 次脈沖;然后將槍頭放置于近節指骨基底部掌側,方向與近節指骨垂直,劑量200 N,做前后向沖擊,30 次脈沖,每天治療2 次。(2)掌指關節屈曲受限治療方案(圖1 B):請一助手將患者的掌指關節放置于最大屈曲位,并做長軸牽引,將治療儀的槍頭放置于掌骨頭掌側,方向與掌骨垂直,劑量200 N,做前后向沖擊,30 次脈沖;然后將槍頭放置于近節指骨基底部背側,方向與近節指骨垂直,劑量200 N,做后前向沖擊,30 次脈沖,每天治療2 次。借助運動處方系統,開具運動處方,監督并記錄患者的完成程度。動作一,掌指關節牽拉擠壓:健手抵住患手背側,向掌側推壓(圖2 A);動作二,掌指關節屈曲牽伸:健手抓握住患手,向背側伸直位牽伸(圖2 B);動作一、二每次保持10 s,重復10 次,組間不休息,鍛煉1 組,每日6 組。動作三,掌指關節伸直牽伸:健手抓握住患手,水平牽拉擠壓關節(圖2 C);動作四,手部屈曲抗阻:將治療泥揉成球狀,置于手心,用力抓握(圖2 D);動作五,手部伸直抗阻:將治療泥揉成環狀,將手指圍繞,手指用力展開(圖2 E);動作三、四、五每次保持1 s,重復10 次,組間休息1 min,鍛煉3 組,每日6 組。兩組均持續治療20 d。

圖1 掌指關節治療方案

圖2 運動處方

1.3 觀察指標

分別于治療前、治療10 d 后和治療20 d 后對兩組患者進行評估,評估內容包括:(1)握力:患者端坐于無扶手的座椅上,保持肩關節呈中立位,肘關節屈曲90°,前臂呈中立位,使用Jamar 握力計(Sammons Preston,USA)評估握力,患者將手掌與Jamar 握力計手柄調至合適位置,治療師發出指令后,患者開始進行握力測試,測試3 次,每次測試休息間隔為1 min,記錄三次測試結果,取平均值。(2)掌指關節主動活動范圍(active range of motion,AROM):患者端坐于無扶手的座椅上,前臂呈中立位,腕關節呈0°位,將前臂和手的尺側置于桌面,囑患者掌指關節屈曲和伸展,使用關節活動度測量器(Baseline,USA)測量最大屈曲角度和最大伸直角度,掌指關節AROM=最大屈曲角度-最大伸直角度。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 統計軟件分析數據。計量資料以均數± 標準差(±s)表示,計數資料以頻數表示;兩組患者基本信息的計量資料比較使用獨立樣本t檢驗,計數資料比較使用χ2 檢驗;兩組患者握力和掌指關節AROM 治療前后組內比較使用單因素方差分析,組間比較使用獨立樣本t檢驗。使用雙側檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

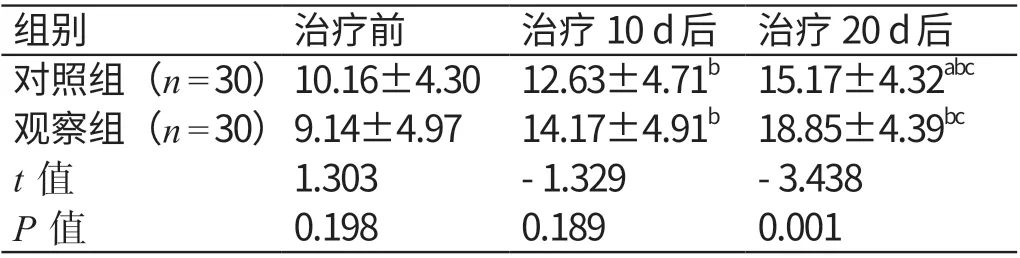

2.1 兩組患者治療前后握力的比較

治療前,兩組患者的握力比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療10 d 后及20 d 后,兩組患者的握力均大于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。治療20 d 后,觀察組患者的握力大于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。治療10 d 后,兩組患者的握力比較,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者治療前后握力的比較(kg,± s)

表1 兩組患者治療前后握力的比較(kg,± s)

注:a 與對照組比較,P <0.05 ;b 與本組治療前比較,P <0.05 ;c 與本組治療10 d 后比較,P <0.05。

組別 治療前 治療10 d后 治療20 d后對照組(n=30)10.16±4.30 12.63±4.71b 15.17±4.32abc觀察組(n=30)9.14±4.97 14.17±4.91b 18.85±4.39bc t 值 1.303 -1.329 -3.438 P 值 0.198 0.189 0.001

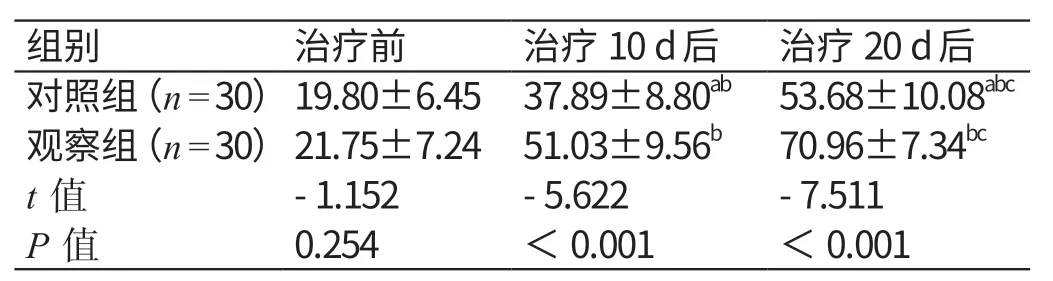

2.2 兩組患者治療前后掌指關節AROM 的比較

治療前,兩組患者的掌指關節AROM 比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療10 d 后及20 d 后,兩組患者的掌指關節AROM 均大于治療前,且觀察組患者的掌指關節AROM 均大于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者治療前后掌指關節AROM 的比較(°,± s)

表2 兩組患者治療前后掌指關節AROM 的比較(°,± s)

注:a 與對照組比較,P <0.05 ;b 與本組治療前比較,P <0.05 ;c 與本組治療10 d 后比較,P <0.05。

組別 治療前 治療10 d后 治療20 d后對照組(n=30)19.80±6.45 37.89±8.80ab 53.68±10.08abc觀察組(n=30)21.75±7.24 51.03±9.56b 70.96±7.34bc t 值 -1.152 -5.622 -7.511 P 值 0.254 <0.001 <0.001

3 討論

掌指關節松動技術的臨床研究報道較少。在臨床操作中,治療師通過拇示指側捏完成關節的固定和活動,在此過程中內在肌和拇長屈肌發揮作用。因為內在肌是小肌群,其耐力和肌力有限,故易疲勞,同時拇長屈肌的過度使用容易引發腱鞘炎。現階段,國內外已有較多的臨床研究[9-11]證明:智能脈沖儀有助于治療大關節和顳下頜關節紊亂,但未見其治療手部關節病變的研究。本研究中根據掌指關節的結構特征和凹凸定律,請一助手,將患者的掌指關節沿長軸方向做牽伸,將智能脈動儀的槍頭直接作用于掌骨頭和近節指骨基底,既保證了關節松動的方向和力度,也能預防治療師手部關節的過度勞損。治療中,一定要將關節牽拉分離,否則在進行附屬運動時關節面的摩擦容易造成關節軟骨損傷。患者康復的主動性是取得良好治療效果的關鍵因素。臨床上,對患者的宣教往往是以口頭的方式或讓患者簡單的模仿,沒有有效的監督機制。在回訪中發現,患者經常會遺忘醫生宣教的訓練方案,不知道練什么、怎么練。借助運動處方系統,給予患者圖文并茂的運動處方報告,包括運動的部位、目的、方式、頻率、時間、注意事項和監督措施,患者能夠根據運動處方的要求和圖示,每天完成訓練,并在運動處方上打鉤,醫生和治療師可根據其打鉤狀態,評估其依從性。這一方式在很大程度上提高了患者自我訓練的有效性。運動處方是康復治療中常用的治療手段和方法[12-13]。該項目中設計的運動處方軟件涉及各種運動康復的2000 余套圖和配套文字,康復治療師的醫囑形式由以往的口頭化、紙質化、圖形化等向數字化、系統化轉變[14]。該運動處方系統可以根據患者的康復評定,由醫生或康復治療師進行組合,從而有目的地教育、指導患者,為其提供個性化的綜合康復治療方案[15],便于對患者信息及治療過程進行管理。同時,又能減輕臨床工作人員的負荷,節省人力資源,降低醫療成本,提升工作效率。本研究中,觀察組患者治療后掌指關節活動范圍和手部力量均得到改善,掌指關節活動范圍增加表明肌肉收縮能力增加,可能與握力增加有關,其相關性有待進一步研究。

綜上所述,IQ 智能脈動儀可以解放治療師雙手,有效改善掌指關節活動受限。使用運動處方系統有利于提高患者的自我訓練依從性,減少訓練的枯燥性。但本研究中樣本數量較少,且僅開展初步探索,今后需要進一步擴大樣本量,以進一步證實運動處方聯合IQ 智能脈動儀治療掌指關節活動受限的臨床優勢。