再次確認“經典”

劉淼

秩序是由一系列的操作決斷而發生的:照相機放哪兒、對哪兒取景、以及何時按下快門。這一系列同時發生的決斷定義著照片的內容,并決定著影像的結構。我使用結構(structure)這個詞,而不是構圖(composition)這個詞,因為構圖這個詞往往用于人工構造的過程(a synthetic process),比如像繪畫一樣。一位畫家面對的是一張空白的畫布。畫家每添一筆都是在增加畫作的復雜性。而一位攝影師呢,面對的則是整個世界。攝影師的決斷帶來的是秩序。

——斯蒂芬·肖爾(Stephen Shore)

十月,當斯蒂芬·肖爾的攝影個展將在麗水攝影節舉辦期間開展的消息傳出后,其一瞬之間就成為了2023年中國攝影文化領域中的“大事件”。作為攝影發展過程的一個重要節點,斯蒂芬·肖爾也順理成章地成為了2023麗水攝影節的代言人,由此,無數的攝影師、攝影評論者和攝影愛好者從世界各地涌到了浙江的麗水。

在11月7日——麗水攝影節開幕的第二天,《永久的當下:斯蒂芬·肖爾回顧展》在麗水市美術館正式開展。作為斯蒂芬·肖爾在中國的首次個展,這個展覽系統地展現了他的《美國表象》(American Surfaces )《不尋常之地》(Uncommon Places )《要素》(Elements )和《地形》(Topographies )四個系列的335幅作品。據說,肖爾對于此次的展覽非常重視,他親自參與了作品的挑選和輸出,除了經典的《美國表象》和《不尋常之地》兩個系列之外,他還特意增添了自己在2020年以來的攝影新專題——《地形》系列作品。和許多依靠“直覺”進行創作的攝影藝術家不同,斯蒂芬·肖爾似乎是一個“研究型”的攝影藝術家——“提出問題,解決問題”是其重要的工作模式,從《天鵝絨歲月》(The Velvet Years )到《觀念系列》(Conceptual Sequences ),從《美國表象》到《不尋常之地》,從《景觀》(Landscapes )到《埃塞克斯縣》(Essex County ),從《考古學》(Archeology )到《紐約市》(New YorkCity )……在60多年的攝影實踐中,他不斷地重塑著自己的攝影方式與攝影風格,作為一位世界知名的攝影藝術家,這尤為難得。

展覽位于麗水市美術館2號展廳的A廳,這是一個地下空間,所以,射燈就成為展覽的唯一光源。整個展覽由6個連續的空間構成,其中,《美國表象》系列作品是整個展覽的起始,其單獨地被呈現于展廳的第1個空間內,而展陳則依然延續了其最初的呈現方法——將所有的照片輸出成明信片的大小,然后再把它們分成3排,以環繞展覽空間的形式粘貼在三面展墻的中間位置。唯一不同的地方是,空間的入口被警示帶封鎖了,所以觀者只能站在警示帶處引頸翹望——但是,因為照片的尺寸比較小,大多數的觀者都很難看清照片的具體內容。

1965年,高中輟學后的斯蒂芬·肖爾來到了安迪·沃霍爾(Andy Warhol)的“工廠”里擔任攝影記錄的工作。作為當時最成功的藝術家,安迪·沃霍爾的許多藝術理念自然對當時還年輕的斯蒂芬·肖爾產生了深刻的影響——“我看到安迪做出了美學的決定——雖然他并沒有對我說過什么。我看到這些決定一次又一次地發生,這喚醒了我的美學思想。其更多地是與作品所處的框架有關,比如說圖像的本質。……在‘工廠的工作結束后,我發現僅僅是與安迪的接觸和對他的觀察,就讓我對自己作為藝術家的職能有了不同的思考,我更加清楚自己在做什么。”

在20世紀60年代,在“經典”的攝影文化體系中,黑白影像才是其主流的存在——攝影師保羅·斯特蘭德(PaulStrand)就曾對肖爾說——“用彩色無法表達出更高級的情感”。但是,在“工廠”工作的經歷讓斯蒂芬·肖爾擁有了“挑戰既有規則”的理念。而且,色彩濃郁的明信片在當時也恰好吸引了他的注意力——首先,“它們傳遞著文化信息,卻沒有藝術的偽裝。它們似乎是對我們文化的非常直接和不加修飾的看法”;其次,明信片的內容一般都是美麗的風景、經典的建筑物,那些日常中的普通景觀不可能成為明信片生產商的選擇——這就隱含了一種規則的強權性質。于是,斯蒂芬·肖爾便開始嘗試將彩色明信片作為了自己彩色攝影實驗的突破口——肖爾的同事、歷史學家呂克·桑特(Luc Sante)也曾這樣評論過那段歷史:“五六十年代,最俗氣的明信片攝影在很大程度上讓人們對色彩的價值失去了興趣。作為沃霍爾的學生,肖爾自然會通過明信片將色彩引入自己的作品。在大都會攝影展的同一年(1971年),他將自己在德克薩斯州阿馬里洛拍攝的建筑物照片制作成了一系列明信片。”

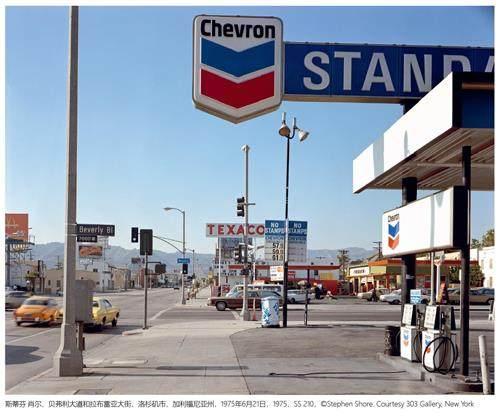

從邏輯上講, “ 明信片攝影” 是《美國表象》系列作品的起始——或者說,《美國表象》系列作品是“明信片照片”的一種延展。1972年3月,年少成名的斯蒂芬·肖爾想去看看自己未知世界的樣子,于是,他便和朋友一同開啟了自己的首次公路之旅——“在我23歲之前,我大部分的時間都住在曼哈頓幾平方英里內的地方。1972年,我和一個朋友出發前往德克薩斯州的阿馬里洛。我沒有開車,所以當我通過副駕駛的車窗第一次看見美國,我感到無比震撼。”而“明信片攝影”也理所當然地成為了肖爾在首次公路之旅中的記錄工具。并且,他開始嘗試讓攝影回歸于記錄/觀看的本源——“我當時用的詞是‘自然,我想拍攝出讓人感覺自然的照片,讓人感覺是在看,而不是把世界上的某樣東西拍攝成藝術品”,并讓其成為了自己的“視覺日記”——“在《美國表象》中,我幾乎拍攝了我吃過的每一頓飯,我遇到的每一個人,為我服務的每一個服務員,我睡過的每一張床,我用過的每一間廁所。我也拍攝我開車經過的街道,我看到的建筑。我會把車停在路邊,然后說,‘不錯,這是我想要的照片。”此外,因為攝影是一種與現實世界發生直接關系的媒介,所以,斯蒂芬·肖爾的彩色“視覺日記”也自然而然地成為當時美國社會狀態的一種反映——照片中的汽車、電線、廣告牌等事物都是當時美國社會的具體反映。

《美國表象》系列作品的對面是《不尋常之地》系列作品,其呈現于展廳的第2、3、4空間里。作為《美國表象》系列作品的延伸,《不尋常之地》系列作品算是斯蒂芬·肖爾的成名之作。1972年秋天,肖爾在紐約的光線畫廊(LightGaller y)舉辦了一場名為《美國表象》(American Surfaces )的展覽,以此來展現自己在公路旅行中的攝影成果。但是,當時的大部分觀者對于這個展覽的反應都十分冷淡,甚至連約翰·薩考斯基(John Szarkowski)也對肖爾的這種攝影風格提出了質疑——他“懷疑其作品的成功緣于半自動相機,而非攝影師自身的藝術才能。”此外,因為祿來35相機以及135膠卷的局限性,《美國表象》系列作品的尺寸與質量都不能滿足肖爾的心理需求,所以在展覽結束后,斯蒂芬·肖爾便在后續的公路旅行中開始嘗試使用大畫幅相機——“我使用取景相機的原因很簡單,我想繼續拍攝《美國表象》,但我需要更大的底片來制作更大的照片,因為當時的膠片不是很清晰。”

雖然拍攝的對象相似,但攝影器材的改變必然會帶來攝影風格的變化。眾所周知,大畫幅相機是一種操作性很強的相機,其寬大的取景器可以讓攝影師獲得更多的思考空間——也因此,斯蒂芬·肖爾在嘗試了4×5大畫幅相機后不久,又換用了8×10大畫幅相機,因為它擁有更大的取景器、更豐富的影像細節,這讓肖爾能夠更好地建構影像中的結構和關系。也因此,史蒂芬·肖爾開始從日記式的快照轉向為探索視覺畫面的構成——“之前的兩年里,我一直使用大畫幅相機,問題就會涌現,似乎這便是問題本身——關于如何讓我所拍攝的世界轉變成一幅圖像的問題。本質上,這是關于結構(structure)的問題。”換句話說,斯蒂芬·肖爾已經開始跳脫出傳統的攝影思維,他將美國現代繪畫的一些理念融入到自己的攝影實踐中,由此,他便打破了日常景觀中的一般邏輯,將景觀中的物體與物體之間的相互關系進行了提煉與強化——“我意識到當一個三維空間被壓縮成一張平面的時候,在照片的表面,前景的東西與背景的東西以一種全新而且精確的關系產生聯系。”所以,當我們在展覽現場仔細閱讀肖爾的照片時,就會發現:那些細微的線條和色塊被巧妙地勾連在了一起,以此形成了一個充滿秩序感、力量感的“影像世界”,而這些被肖爾提煉的內容/細節也就順其自然地增強了單張照片的敘事性。

此外, 《不尋常之地》系列作品也讓斯蒂芬· 肖爾與美國攝影的歷史連接了起來—— 他將沃克· 埃文斯(Walker Evans)與羅伯特·弗蘭克(RobertFrank)、李·弗里德蘭德(Lee Friedlander)等人的攝影實踐/理念進行了串聯起來,成為了攝影文化發展歷程中的交叉點。

《不尋常之地》系列作品的后面是《要素》系列作品,其呈現于展廳的第5空間里,由24幅作品構成——既包含了肖爾在紐約州住家附近拍攝的彩色和黑白自然風景作品,也包含了肖爾在國外拍攝的人類遺址黑白作品、當地民居及其日常生活彩色作品;以及荒原和自然景觀作品……從內容上看,《要素》系列作品是幾個攝影項目的集合。在《不尋常之地》系列作品完成后,斯蒂芬·肖爾開始對自己熟悉的城市景觀結構化感到了厭倦,于是,他開始將自己的拍攝對象從城市景觀轉向為自然景觀,并嘗試利用攝影自身的基本要素——景深、色彩關系等——和觀者的心理影像觀想——視覺心理學等——來制造影像的空間感與秩序感。此外,在展覽現場,我還發現了一個有趣的現象:布展的工作人員將一張黑白作品的方向給顛倒了,但很多人對此都毫無察覺。

《要素》系列作品的后面是《地形》系列作品,這是肖爾最新的攝影實踐。2020年,肖爾使用大疆無人機以一種上帝的視角對自己所熟悉的城市景觀進行了新的觀看——“肖爾主要是用45度角的視角進行拍攝。這種高度和角度正好能看清地面的具體景象,而避免過于抽象的效果。肖爾仍然選擇拍攝美國內地小鎮、城市與郊區接合部以及人類活動改變的自然景觀。”但不知為何,在現場觀看這一系列作品時,它讓我不自覺地聯想了愛德華·伯汀斯基(EdwardBur tynsk y)的一些作品——例如他的《家園》(Homesteads )系列。

在展覽期間,一篇名為《斯蒂芬·肖爾才是杜塞爾多夫學派的真正“老師”》的舊文章在微信的朋友群里傳播開來。雖然,通過《美國表象》《不尋常之地》《要素》《地形》這四個系列作品,我們無法對斯蒂芬·肖爾的攝影人生產生一個完整的認知。但是,在展覽的現場,當我們對肖爾的作品展開直接地觀看時,似乎也可以發現一些我們在平時所忽視的細節。那么,通過這些具體的細節,我們是否可以對攝影史中的一些話題提出我們自己的具體討論:人們為何會將斯蒂芬·肖爾與杜塞爾多夫攝影學派——尤其是托馬斯·斯特魯斯(Thomas Struth)等人——進行聯系?并認為肖爾是他們的“導師”,是因為他們攝影內容的相似性么?還是因為貝歇夫婦曾經給自己的學生們推薦過肖爾的攝影作品?因為自己對杜塞爾多夫攝影學派的作品以及斯蒂芬·肖爾的作品都有過直接的觀看,所以,我就可以從他們作品自身的邏輯出發,以具體的方式來提出自己的一些思考:在現場觀看《不尋常之地》系列作品時,我發現它們展現出了一種視覺上的詩意——畫面呈現出了一種松弛感,作品的內核是景觀中的秩序性與畫面里的結構性,以作品《教堂街與第二大道,伊斯頓,賓夕法尼亞州,1974年6月20日》(Church and Second Streets,Easton,Pennsylvania,June 20,1974 )為例,在紅色的磚墻、汽車與綠色的窗戶、植物之外,肖爾又將幾條隱約的交叉電線安置于畫面的視覺中心處——我猜,這才是肖爾的關注點所在,它們是物體與物體產生聯系的關鍵點,也是畫面結構的連接點。

但我在現場觀看斯特魯斯的《無意識之地》(Unconscious Places )系列作品時,它們卻顯現出了一種視覺上的冷酷:畫面呈現出了一種緊張感,作品的內核是“城市肖像”的時代性以及城市之于人類的相互關系——“建筑與城市、當地建筑傳統與國際風格、過去與現在、地理特性與全球化趨勢——所有在無意識中被感知的事物,都被斯特魯斯用肅穆而精心拍攝的不起眼的街頭照片,帶到了意識層面。”那么,這是兩種截然不同的攝影文化的具體展現——斯蒂芬·肖爾是美國攝影文化的具體展現,強調的是影像本身的視覺結構;而托馬斯·斯特魯斯則是德國攝影文化的具體展現,強調的是影像背后的精神內涵。所以,我個人認為:他們——斯蒂芬·肖爾與杜塞爾多夫攝影學派——之間或許存在相應的聯系,但他們也隸屬于兩種完全不同的攝影文化體系。