無錫縣的經驗是如何走向全國的?

華惠毅

1978年11月初,黨的十一屆三中全會前夕,“無錫縣農副工三者結合綜合發展”的經驗響遍全國,受到了即將在思想路線上“撥亂反正”的各地政府,尤其是農村工作同志的關注。

由新華社播發的、《人民日報》和幾乎所有省、市級報紙連日刊登的3篇調查報告,集中體現了無錫縣的經驗。

第一篇調查報告《這條路子非走不可》,配編者按。編者按說:“實踐證明,社隊企業確實是我們偉大的光明燦爛的希望所在。但是,至今還有一部分同志對社隊企業抱著懷疑的態度,不是熱情支持、大力扶植它,而是想方設法限制它。社隊不辦工業和副業,不搞全面發展,只靠單一的種植業,就不可能迅速擺脫貧困落后的局面,就談不上實現農業機械化。無錫縣的經驗所以值得重視,就在于他們堅持以農業為主,農業、副業、工業三者結合,全面發展,促進了農村經濟繁榮,增加了社隊和社員的收入,提高了人民生活水平,也為農業現代化創造了物質條件。這是一條由窮變富的必由之路。這條路子非走不可。”

第二篇調查報告《不是倒退,而是前進》,配短評《進退之爭》。短評說:“壯大社隊企業,走農副工結合的道路,促使農村工業化,這是高速度發展我國農業的一條正確道路。可是這條道路如何走法?我們有些同志還有不同的認識。這里提出的進退之爭,就是其中之一。”“為什么有些同志認為壯大社隊企業是倒退呢?這里有認識問題,也有實際問題,但首先是認識問題。我們一些同志,對發展社隊企業的重要意義認識不足,他們把全民所有制和農民的集體所有制對立起來,把城市和農村對立起來,好像辦工業只能是城里人的事,農村就只能搞農業,農村搞工業就是‘不務正業,工業擴散到農村就是‘倒退。”“進退之爭反映了有些同志在這個新事物面前認識落后于實際。這個問題不解決,認識不統一,農村社隊企業就不可能迅速發展,這條道路就不能順利走下去。‘四人幫假左真右的一套搞亂了人們的思想,使我們一些同志為假象所迷惑,常常把真正使我們事業扎扎實實前進的東西當做倒退,而把一些只圖虛名實際上拖著我們后腿的東西又當做前進。進退之爭也要以實踐作檢驗,看它對生產是促進還是促退。究竟壯大社隊企業是使我們國家前進還是倒退?各地各部門的同志們,認真思考一下是十分必要的,”

第三篇調查報告《起家的“秘訣”》,配短評《無錫經驗能不能學到手》。短評說:無錫縣的社隊企業辦得好,確實有某些特殊條件,如靠近工業城市,交通方便,技術力量比較強,等等,這些是許多地方不具備的;但無錫縣也有許多不利條件,如資源貧乏,市場容量小,原材料和市場兩頭在外,受著各種制約,等等,而且開始發展社隊企業時,規模也不大,競爭力不強,困難重重。但是,從60年代起,縣委就鼓勵和支持社隊干部以“踏盡千山萬水、吃盡千辛萬苦、說盡千言萬語、歷盡千難萬險”的精神,在辦好農業的同時發展工業和副業。因此學習無錫縣經驗,就是要學習他們走農副工結合道路的決心,學習他們自力更生、艱苦奮斗、堅持不懈的精神。只要根據本地資源情況,就地取材,創造條件,靠山吃山,靠水吃水,不論南方、北方,內地、邊疆,盡管各地發展社隊企業路子的“走法”不同,但走發展社隊企業的路子是共同的,無錫縣經驗必定能在各類不同地區開花結果。

如此集中、突出推介一個縣發展農業和農村經濟的經驗,是無錫縣乃至全省其他縣所沒有過的。我是撰寫這組系列調查報告的參與者,深知調查報告的強烈針對性以及推動農村經濟發展的重要性。1978年春天,當時主持中央工作的華國鋒同志考察了蘇州地區,肯定了無錫縣(無錫縣時屬蘇州地區)農業、副業、工業綜合發展的經驗,指出這條路子非走不可,并說這個經驗實行起來不簡單,其重要性還沒有被全黨所認識。江蘇省委主要負責同志更是希望新華社總結無錫縣的經驗,向全國報道。根據省委的要求,新華社江蘇分社成立了由社長程予帶隊,由我(當時任分社農村副組長)和趙明、袁養和參加的調查組。無錫縣的社隊企業全國發展最早、最快,被稱為“社隊企業的搖籃”,因而也是當時爭論最集中的地方,這里發生的每一件事,都會引起全國農村工作同志的注意。系統地剖析和介紹無錫縣農、副、工協調發展的經驗,對全國各地必將產生巨大的指導意義。

我們到無錫縣以后,在全面聽取無錫縣委和各經濟部門的介紹,對縣委的發展思路和工作措施有了較為全面了解的基礎上,便把調查的重點放到了基層。根據農、副、工發展的不同水平,先后調查了社隊企業比較發達的西北部地區的玉祁、前洲和洛社3個公社,社隊企業發展比較后進的東南地區的甘露、蕩口、梅村3個公社,社隊企業起步較早的東部地區的安鎮、查橋、東亭3個公社,以及3個不同地區的相關企業和有代表性的農民。經過對大量材料的分析、提煉,我們認為可以回答3個問題:一、農、副、工協調發展,加快了無錫縣農業和農村經濟發展的步伐,壯大了集體經濟,增加了農民收入,擴大了農業再生產的能力,確確實實是一條由窮變富之路,是一條非走不可之路。二、社隊企業推進了農村經濟的發展,不是什么倒退。社隊企業是集體所有制經濟。當時,否定社隊企業的主要論點是認為社隊企業爭了大工業的地盤和原材料,轉移了國營企業的利潤,是一種倒退。而無錫縣的實踐告訴人們,社隊企業可以適應社會多方面的需要,是一支機動靈活的工業力量。判別是前進還是倒退,要以是不是推動經濟發展為標準。發展社隊企業促進了農村經濟的全面繁榮,為縮小城鄉差別、工農差別找到了一條切實可行的途徑,是一條實實在在的前進之路。三、無錫發展社隊企業有特殊性,但也有普遍性,其經驗可以被不同類型的地區接受。

調查報告經省委負責同志審閱后發到新華總社,由編輯加工定稿。調查報告的小樣送到《人民日報》安排版面時,《人民日報》農村部建議配發評論,在理論上加以深化,以加強調查報告的感染力和影響力。經過分工,第一篇調查報告配發新華社編者按,由新華社國內部農村組組長陳大斌撰寫(陳大斌后任《嘹望新聞周刊》總編輯),第二、第三篇調查報告均以《人民日報》的名義配短評,分別由《人民日報》著名編輯季音和我撰寫。

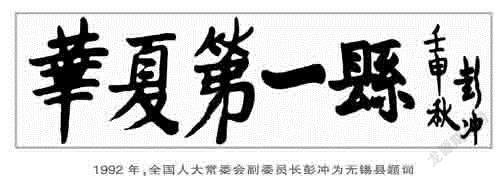

調查報告和言論提出的問題很尖銳,介紹的經驗很實在,它們給全國發展社隊企業提供強有力的輿論支持,農村工作的同志對無錫經驗反響強烈,是我們意料之中的。1983年我調任新華社山西分社工作,山西省委政策研究室主任聽出我是無錫人,就說起了這組調查報告。他告訴我,當時山西省委正召開工作會議,會議特地將這組調查報告印發供與會者參閱。全省不少鄉鎮企業就是這個時候發展起來的。“這條路子非走不可”在無錫更是家喻戶曉,成了一句辦好社隊企業的動員令。許多政府部門和社會各界不再以異樣的眼光看待社隊企業了,無錫人也開始理直氣壯了,敢于以社隊企業的名義去爭項目、購材料、銷產品了。沖破了計劃經濟和農村自然經濟羈絆的無錫縣經濟,連年跨上新臺階,社隊企業經濟總量連續13年雄居全國第一,在以后的20年間,無錫縣兩次被評為全國百強縣之首。1992年秋,彭沖同志為無錫縣寫了“華夏第一縣”題詞。

可是,我們對這組調查的深遠影響還是估計不足,沒有想到事隔20多年之后,無錫當地的干部、群眾還深深地記著走農、副、工三結合協調發展這條路子給他們生活改變帶來的催化作用。2004年我親歷了一次“奇遇”。4月初,錫山區委宣傳部新聞科科長邀我去看看“現今鄉鎮企業的模樣”,在全區最大的納稅大戶泡沫塑料制品廠里,他把我介紹給廠長以后,廠長長時間地盯著我,突然問我“你是新華社記者某某?”我作了肯定的回答,廠長立即站了起來,激動的樣子讓我吃驚。他說,你們在《人民日報》上連續發表的調查報告,旗幟鮮明地提出“這條路子非走不可”,對我們的鼓舞實在太大了。當時無錫鄉鎮企業剛剛起步,面臨種種困難,我們還在中學讀書,也對前途感到十分迷茫。調查報告堅定了無錫辦好鄉鎮企業的信念,鄉鎮企業發展了,我們年輕人的命運也改變了。這位廠長把年輕人的命運同調查報告聯系起來,是我第一次聽到,也是萬萬想不到的。2006年9月,改稱為錫山區的無錫縣舉辦金秋招商引資會,新上任的區委書記徐劫不無驕傲地對客商說,錫山區是我國鄉鎮企業(1983年人民公社體制取消以后,社隊企業改稱鄉鎮企業)的策源地,全國第一家鄉鎮企業就誕生在當時東亭公社春雷大隊,現在許多地方大力倡導的“四千四萬”精神,最早就是無錫提出來的。正是這種精神,無錫鄉鎮企業才有日后的輝煌。

實踐是檢驗真理的唯一標準。經過無錫縣和全國許多地方實踐的考驗,證明走農、副、工協調發展的路子,是符合當時生產力水平和市場經濟發展規律的,有著旺盛的生命力。尤為可貴的是,無錫縣的實踐為各地許多農村工作的同志打開了思想解放的閘門,提供了有益的啟迪。人民,是歷史的締造者、書寫者。無錫農民憑著自己的智慧和汗水,經過10多年的探索,一步一步、一點一滴“積累”和“創造”這條路子,無疑是江蘇農村經濟建設和發展史上值得記載的絢麗篇章。