大師手眼前輩風范

周祥

筆者與羅伯昭先生從來未曾謀面,聽說他,是在筆者1985年從事錢幣研究之后;而逐漸認識他,則是通過他撰寫的文章和收藏的錢幣。

羅伯昭(1899年至1976年),曾名羅文炯,號沫園,重慶人。先生幼敏于學,早年就讀于上海圣約翰大學,畢業后主要經營桐油生意,事業有成。抗戰爆發后,因不愿與日本人合作、發國難財,他毅然放棄經商,潛心于錢幣收藏與研究,其志節之凜然、品格之高潔,至今想來仍令人感佩不已。1940年他與丁福保、鄭家相、王蔭嘉、張絅伯等人一起創建中國早期錢幣學術團體“中國泉幣學社”,創辦《泉幣》雜志,并將自己的家(上海安福路七號)作為學社的活動場所,而且傾其財力支助《泉幣》雜志出版,又在每期撰稿,創見性地發表對錢幣收藏與研究的心得,對錢幣事業的發展和學術建設作出了重大貢獻。

所藏皆為一時上選

作為中國現代古錢幣著名收藏家,羅先生所收藏的錢幣不僅遍歷中國古今,其質量之高也是屈指可數的。丁福保先生曾評價云:“伯昭在同好中年較幼,好泉較晚而癖嗜之,深搜羅之勤,余嘆不如。其所藏雖不逮叔馴仁濤,然篋中不乏新穎可喜之品,兩宋銕范尤為可觀。”杭州泉人張晏孫則曰:“羅君伯昭深于泉學且富收藏,久為同好所推崇,比來搜集益勤,所得尤多珎美,在昔稱雄巴蜀,個且爭長中原,為南張北方之勁敵矣。”(《沐園四十泉拓》題辭)這些評價確非溢美之詞。

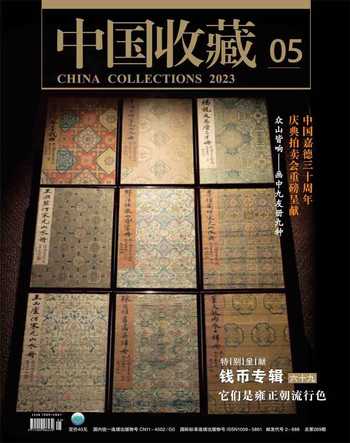

圖1 羅伯昭經過大量考證,認為產生于南宋末年的臨安府錢牌,其錢文中的“ ”字應釋讀為“貳”而非“一”。

《沐園四十泉拓》一書是羅先生于1941年為慶賀自己40歲生日,遴選自藏四十珍品集拓而成的。該書收錄的錢幣有“西周”圜錢、景和、六銖、乾元重寶背十、天成元寶、鎏金天策府寶、乾封泉寶背天大銅錢、保大元寶背天、永平元寶、祥符元寶折三型鐵母、天圣元寶折二鐵母、熙寧通寶折三鐵母、元豐重寶、紹圣通寶背施鐵母、紹圣通寶大字、元符重寶、政和重寶鐵母、靖康通寶篆書大字折二、靖康通寶鐵母、建炎通寶鐵母、乾道元寶鐵母、淳熙元寶背利折二鐵母、貞祐通寶、大朝通寶銀錢、至元通寶背玉篆書、咸豐重寶寶河當五十木雕母等。這些錢幣均為一時之上選,而先生的眼力也由此可見一斑。所以在當時,羅先生與另兩位錢幣界泰斗方藥雨、張叔馴一起共享“北方南張巴蜀羅”之盛譽。

除此之外,我們還可以從《泉幣》及上世紀50年代羅先生捐贈給中國歷史博物館的錢幣留拓中,進一步領略到他的收藏水平:“音刀”直刀、“垣釿”布、“文雁鄉”三孔布、“市坪”圜錢、壯泉四十、大蜀通寶、天策府寶銅錢、應感通寶、應運元寶、祥符元寶折三型鐵母、元豐重寶、天禧通寶折二鐵母、紹興通寶背四大錢、中統元寶、大元通寶小平、巴思八文大元通寶母錢、弘治通寶大錢、天啟通寶篆書折二、洪熙通寶及清代雕母等。這些錢幣舉世罕見,多屬大珍品、大名譽品,對研究中國錢幣鑄造與流通所具有的重大歷史價值不言而喻,充分反映出羅先生超凡的鑒賞力與膽識。更難能可貴的是,他將自己幾十年的心血化私為公,慷慨捐贈給國家,為后人留下了一份豐厚的文化遺產,表現出一位知識分子崇高的思想境界。

眼光敏銳立論高明

羅先生不僅是一位收藏大家,而且對這些錢幣富有研究,所撰所述無不體現出真知灼見,可謂泉幣界少有的“研究型”藏家。僅在1940年至1945年出版的32期《泉幣》雜志中,他先后撰寫或提供藏品的文章就有101篇,平均每期有三四篇之多。他治學嚴謹,文章講究實在,一點一滴,有感而發,言簡意賅,雖廖廖數百言,而立意深遠,足啟后人之思者每每可見。

羅先生的文章大致可分為兩類:一為考述,一是鑒賞。在考述文章中,他廣征博引,闡釋發微,《臨安府二百文省釋疑》《建武五銖范年月日考》《太平百錢非吳制說》《珎與寶》《再說珎與寶》《南漢錢史》《西川嘉定鐵錢之分析》等都是擲地有聲之作。在《臨安府二百文省釋疑》《再說臨安府貳百文省》《字余音》三文中,他經過大量考證,認為產生于南宋末年的臨安府錢牌(圖1),其錢文中的“”字應釋讀為“貳”而非“一”,所謂“考古文弌可作一,弍可作二,若從貝則遍覓字書無此字也。字既不見經傳,而強釋之為一,于義終未安也。且錢牌之用,期以流通市里,出入販夫俗子之手。果如翁氏所云,從弌作一百,其字賢士大夫猶不識之,而盼販夫俗子能知之可乎,其不起市井之紛爭也幾希。故余曰即貳,從俗書也。”

這一觀點被近半個世紀后所發現的實物證實,足見先生眼光之敏銳、立論之高明。而在《建武五銖范年月日考》一文中,他則力排眾議,從古文字“十”和“七”入手,假以漢代年歷,提出了建武五銖錢范的銘文紀年應為“建武十七年”,而不是“建武二十年”的觀點,為學術界所普遍接受。《南漢錢史》一文,是第一篇系統研究有關五代十國時期南漢鑄錢發展的文章。在文章中,他開創性地將南漢鑄錢分為三個時期:劉隱鉛錢時期、銅錢時期和鉛錢時期,這對后人了解和進一步研究南漢貨幣史具有指導意義。

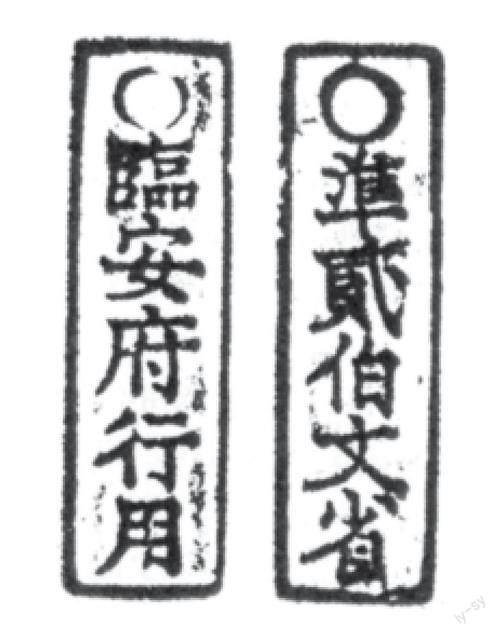

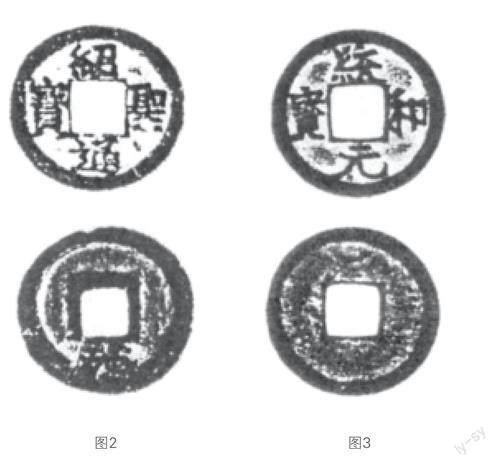

在鑒賞文章中,羅先生將考證與欣賞有機地結合起來,不僅考證錢幣鑄造和版別,而且對錢幣真偽、來龍去脈一一辨析。如《泉幣》第二期《紹圣通寶背施》云:“此品白銅厚重,當系鐵監母泉,旋讀通寶已屬創見,而背下施尤奇也。考施乃施州,今湖北恩施縣是也,北宋時屬劍南道。哲宗本紀,紹圣二年五月置施州廣積監鑄錢,于史有證,尤屬可貴。按今施背鐵錢未見。”(圖2)又如《泉幣》第六期《統和元寶》:“遼錢統和變化最多,所見有大字小字之分,或背上月,或上月下星,或背無文。此品盛大字,元字不挑,寶足帶隸,背上月文,白銅綠銹,色澤可愛。曩成都龔熙臺藏一品,小字,元寶全仿開元,背無文,絕少,尋歸齊齋。”(圖3)

猜透宋徽宗心思

《泉幣》第七期《建國通寶錢考》一文,可視為羅先生在學術研究方面的代表之作。在該文中,他究其真偽,挈其要害,詳加考證,大膽推測,淋漓酣暢。首先,辨別建國通寶錢之真偽。建國通寶錢(圖4)以前沒有見過,錢譜上也沒有著錄過,歷史上也沒有“建國”這一年號,這對于鑒別建國通寶錢的真偽來說具有相當大的難度。如果一旦確定這枚錢幣是真品,那將是一個大的發現,可補歷史記載之闕,這又具有很大的挑戰性。為了弄清該枚錢幣的真偽,他不辭辛勞,毅然北上,將錢取回上海,以其睿智,審視再三,斷定果非贗作。“銅色金黃,膛底松花綠銹,面帶黑斑,錆色堅美,權之得三公分六厘。版式狹穿大字,寶含圓貝,四字平整,一氣呵成。遍查建炎各種圖式,建通寶三字,決無此書體,焉能以炎改國。此錢輪郭風氣,酷肖政和宣和,亦逼近美制大字圣宋,其為北宋官鑄錢無疑。試比南宋之制,固大相徑庭也。”

圖5 對于保大元寶背天錢,羅伯昭也發表過獨特的見解。

其次,考建國通寶錢鑄造之可能。北宋時沒有“建國”這一年號,但有“建中靖國”年號,確定錢幣上的“建國”兩字是否是取“建中靖國”年號中首尾“建國”兩字,意義重大。羅先生以北宋時所鑄的太平通寶錢和祥符元寶、祥符通寶為例,指出“徽宗巧技成性,或以靖國二字,不足以概括建中靖國四字之義,爰取首尾二字,一度鑄錢,理或然歟。”接著,推定建國通寶錢鑄造的時間。羅先生以元祐背陜錢和圣宋、宣和、政和錢相比較,指出建國通寶錢鑄于陜西爐銅鐵兼鑄之時,“徽宗既鑄圣宋,何遑鑄建國乎。”并認為,“建國一度之鑄,當在建中靖國元年之初,而圣宋之制,當在建國鼓鑄之后。意者,建國錢乃建中靖國改元試鑄品,旋以其制不合,而改圣宋歟。”最后,設想建國通寶錢應成對錢。“余按北宋錢自天圣以降,率真篆成對,今篆書建國已發現,真書建國容或有之。”整篇文章條分縷析,層層推進,極有見地。事實證明,建國通寶真書也確有其品,遺憾的是現僅見一紙拓片矣。

《沐園四十泉拓》是先生唯一一本發行的專集。在書中,羅先生對所收錄的錢幣,或輟以絕句,或加以考證,文字清麗簡約,展現出深厚的文學功底和歷史卓見。如對保大元寶背天錢(圖5),他在書中發表了獨特的見解,至今備為一說:“《十國春秋·楚世家》:乾祐三年十一月,希萼帥師陷長沙,殺希廣,自稱楚王。明年春,奉唐朔,稱保大。九年二月甲辰,遣使入貢于唐。三月,唐以王為天策上將軍、武安武平靜江寧遠等軍節度使兼中書令,封楚王。十月辛卯,唐將邊鎬引兵入醴陵,希萼奔衡山,希崇降。十月,遷馬氏諸族千余人于唐。余按保大錢乃希萼奉唐朔后所鑄,文字制作與小樣銕乾封不異,背天尤為明證。”

作為錢幣學界的晚輩,雖然無緣與羅伯昭先生這樣的前輩大師相見,但通過拜讀先生撰寫的文章,欣賞先生收藏的錢幣實物及拓片,使后學的筆者充分感受到了這位錢幣界前輩的手眼風范。同時,也使筆者深深體會到,只有如先生那樣,不停留于收藏之表面,而是融歷史考證于一體,才能使收藏集大成,研究具新意。