何止不結婚,年輕人連戀愛都不談了

王寶釧應該不會想到,時隔一千多年之后,自己能在中國互聯網這么火。

愛整活的年輕人們把古早電視劇《薛平貴與王寶釧》又翻了出來。劇里的王寶釧明明是千金小姐,卻為了愛情苦等窮小子薛平貴,這期間獨守空房,挖了整整 18 年野菜謀生。

這樣的王寶釧被嘲是“戀愛腦祖師奶”,“王寶釧挖野菜”成了戀愛腦典型慘案。

不只王寶釧,網友們還從經典影視里挖出了許多戀愛腦角色,痛批戀愛腦是當代絕癥,就連愛情,也不過是父權和消費主義社會的騙局。

戀愛腦到底有啥問題,怎么這么遭人嫌棄?

別說結婚,年輕人快不想談戀愛了

要說戀愛腦,還得先從年輕人的婚戀觀談起。

我們都知道,這些年來,中國的年輕人不太愛結婚了。

據《2021 中國民政統計年鑒》,自 2013 年達到頂峰的9.9‰ 后,國內的粗結婚率就一路走低,至 2021 年結婚率已連續八年下降。房價、工作壓力、生育成本……都成了年輕人邁向婚姻之路的絆腳石。不只是結婚意愿低下,許多年輕人連戀愛都不想談了。2021 年,中國人民大學有項研究調查了全國 22 個省份、共 9775 個大學生的婚育觀,發現超過四成的大學生都沒有戀愛的打算。

其中,女生的戀愛意愿相對更低,有戀愛打算的比例只有 54.42%,低于男生的 56.88%。有意思的是,男女生的結婚意愿有著很大的不同。

受訪女大學生中,目前有結婚意愿的只有約 49%,低于有戀愛意愿的比重,呈現出“結婚冷,戀愛熱”的現象。而男大學生截然相反,反而是“結婚熱,戀愛冷”,有結婚意愿的將近四分之三,遠遠高出有戀愛意愿的人數占比。

這些年輕人為什么不想戀愛?

該研究給出的三大理由依次是找不到合適的人、享受單身、談戀愛太消耗精力。其中,男生還有個與女生顯著不同的理由是談戀愛有太大的經濟壓力。

大學生是如此,那年輕的職場社畜們又如何呢?我們統計了知乎問題“你是因為什么不想談戀愛?”中的 4995 條回答,得出了類似的結論。

回答中,人們不想戀愛的最大原因就是沒有時間和精力。

這一點從年輕人的工作時間中就有跡可循。2019 年,一項中國人時間利用調查報告顯示,某一線城市的年輕人每天工作 10 小時,通勤時間接近 2 小時。這樣的節奏下,感情之類的東西都成了泡影,搞錢搞事業才更實在。

其次是懶得付出,怕麻煩。建立一段親密關系,要做的事太多了。認識、了解、磨合,這個過程即便是想想就已經覺得很累了。

對一些年輕人而言,除非天降一個有錢有顏事少還一心一意愛自己的人,否則就懶得邁出戀愛那一步。他們寧可直接嗑 CP ,靠別人的愛情來獲取多巴胺,省去自己要遭遇的麻煩,也就是所謂的:

不想擁有愛情,只想親近愛情。

戀愛腦,當代青年眼中的絕癥

一些年輕人對戀愛的抵觸還不止于不想談、不愿談,而是升級為對戀愛本身的理論批判。這部分反映在對“戀愛腦”的全方面攻擊上。

不知從什么開始,“智者不入愛河,愚者為情所困”成了人們口口相傳的金句。作為獨立自主的現代人,“人間清醒”才是人生目標,戀愛腦根本就是愚昧舊時代的遺骸。

在許多社交平臺里,年輕人都表達了對戀愛腦的反感,不只厭惡自己的戀愛腦,也對別人表現出的戀愛腦哀其不幸、怒其不爭。

提起戀愛腦時,年輕人談到最多的情緒是難受,其次才是上頭與開心,甚至有人覺得看到戀愛腦就惡心、害怕。

在他們中,有的人確實因為重度戀愛腦而“沉淪”在不愉快的關系里,甚至像王寶釧一樣為愛情失去自我,做太多無謂的犧牲,成為了愛情的奴隸。

但也有的人是在戀愛中搖擺不定,或相處時遇到不愉快的事情,就將這種負面的情緒都歸罪于戀愛腦。如果能擺脫戀愛腦,那也就能斬斷情根,不悲不喜,自己也就不會因為臭男人/女人吃虧了。

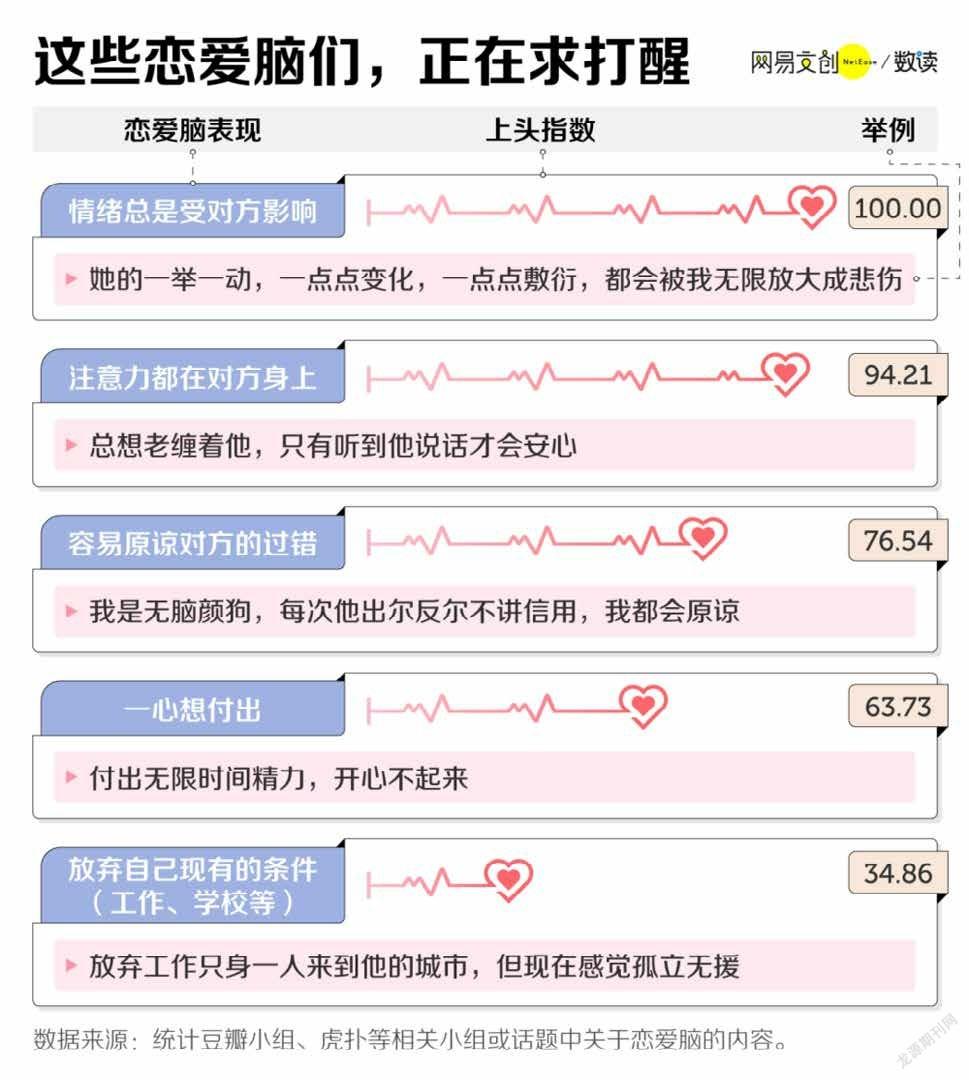

因為憎惡戀愛腦給自己帶來的影響,網上一些論壇或小組里聚集了許多“求打醒”的年輕人。

他們列出的“戀愛腦病癥”有很多,比如情緒老受對方影響、注意力都在對方身上、容易原諒對方的過錯等:

她的一舉一動,一點點變化,一點點敷衍,都會被我無限放大或悲傷。

這一段話,在過去,可能是如《少年維特之煩惱》一般的浪漫愛情敘事,而在發帖的當事人眼里,是戀愛腦病入膏肓,無藥可治了。

不光是極度不理智的行為會被認定為戀愛腦,在不少人眼中,連在愛情中普遍存在的情緒也成了戀愛腦的表現了。

以這樣的標準,許多以愛情為主題的影視和文學經典都成了戀愛腦樣本:林黛玉老惦記花心的賈寶玉,戀愛腦;蘿絲在泰坦尼克號上為了窮小子放棄富少爺,戀愛腦;袁湘琴不好好搞學習老想著江直樹,戀愛腦……

于是,在虎撲、豆瓣等平臺里,許多年輕男女們面對一段感情,不是敞開懷抱,體會愛情帶來的悸動,而是嚴防死守,避免自己有任何戀愛腦的表現,怕一認真,我就輸了。

對于許多男生,常見的討論是警惕“撈女”,好好守住自己的資產,不要因為自己的戀愛腦成了別人的 ATM 機。

而對于女生們,就更警惕戀愛腦帶來的種種風險,甚至倡導“要用男性思維來戀愛”:看淡愛情、追求理性、減少付出、圖一時快樂、朋友如手足、男人像衣服……

戀愛,真的需要那么理性嗎

當然,重度戀愛腦固然不可取,所有事情過了頭,都可能滑向難以挽回的深淵。但戀愛這件事,真的可能拋棄所有戀愛腦嗎?

2016 年,日本有項腦科學研究找了 56 個在戀愛的男女,對他們做量表測試和腦部掃描。研究發現與處在單身狀態的人相比,這些人的幸福感顯著更高,但與此同時集體“降智”了,決策能力紛紛下滑。

《Nature》一項研究也顯示,大量多巴胺的分泌會短暫影響人們的常識判斷。

這些研究揭示了一件事,那就是在戀愛中,變得不那么理性是非常自然、普遍的事情。一個被喚起愛欲的人,很難不沾點戀愛腦。

而年輕人對戀愛腦的“討伐”背后,或許藏著某種焦慮,因為焦慮自己吃虧,所以更強調對愛情保持理性。

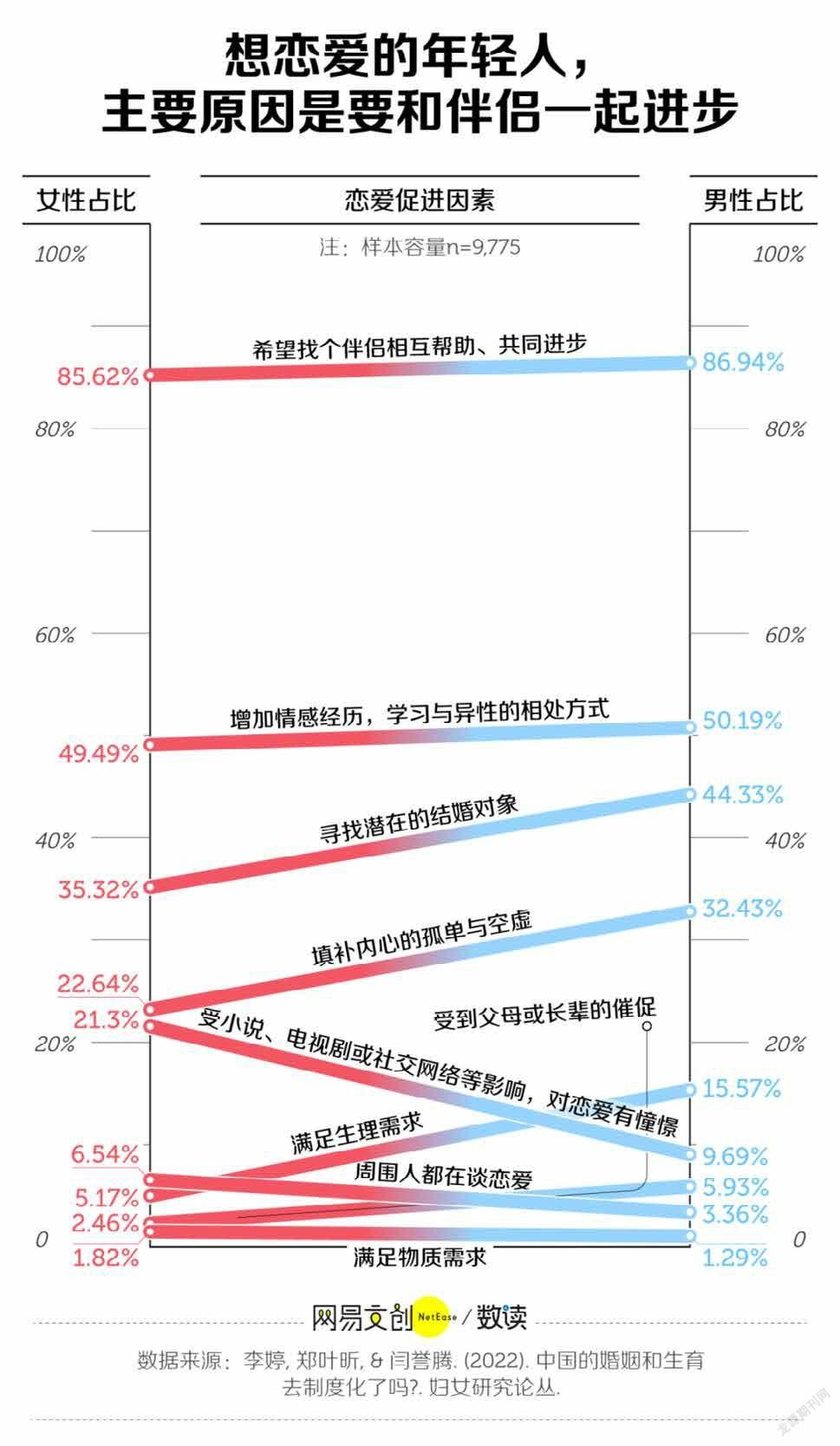

這從年輕人的戀愛動機上可以觀察到一些跡象。前文所說的婚育觀調查顯示,年輕人想戀愛最大的原因不是為了愛情本身,甚至不是為了滿足情感和生理需求。而是為了和對象互相幫助、一起進步,其次是增加情感經歷和尋找潛在的結婚對象[2]。

可以說,這些被調查的年輕人對愛情祛魅了。抽象的愛情沒什么意義,戀愛關系的實際用處才是最重要的,戀愛要更加有目的性、更加從自身的利益出發。

這種對戀愛的判斷乍一聽很有道理,但可能發展為對愛情的過度理性,把愛情全盤視作一種工具。

比如這些年考公、考研圈內流行一句話:“上岸第一劍,先斬意中人。”指的是考試成功上岸以后,就要把原本的男朋友或女朋友甩了。

這句話暗含的意思就是上岸的自己登上新的階層,在婚戀市場也就有了更多的談判資本,所以應該舍棄已經配不上自己的對象。

這種講究“門當戶對”、精確匹配的擇偶觀看似很古老,但其實在這二十年來的中國社會里表現得愈發明顯。

根據一項對教育同類婚的研究,和改革開放前相比,現在年輕人的婚姻反而更講究要教育水平相當,也就是所謂的“門當戶對”。

有些時候,中老年人還沒有開始稱頌門當戶對的關系,年輕人們就已經走在了前頭。他們精確比對戀愛雙方的條件,并且痛罵和條件低于自己的人戀愛是“扶貧”“下嫁”“自甘墮落”,而這背后,也有經濟理性的思維在作怪。

也就是說,一些年輕人對戀愛腦乃至戀愛的焦慮,不只是對緊張的性別關系的回應,也是一種對階級跌落的畏懼,所以要以最大程度的理性抵御風險、守住利益。

歸根到底,我們沒必要神化愛情,為之卑躬屈膝、自我犧牲。但在愛情中,太強調理性就沒什么意思了。戀人是我們并肩對抗人生虛無的隊友,而不是需要錙銖必較的對手。

當愛情、乃至生活都在日復一日的蹉跎中歸于平淡時,我們就會知曉,原來適當的戀愛腦并不是洪水猛獸,而是喚起生命熱情的珍貴體驗。

(來源:網易數讀)

責任編輯/張元奕