以“證據之王”守護生態圈

汪茂盛

行在崖邊,一個趔趄,差點掉下萬丈深淵。

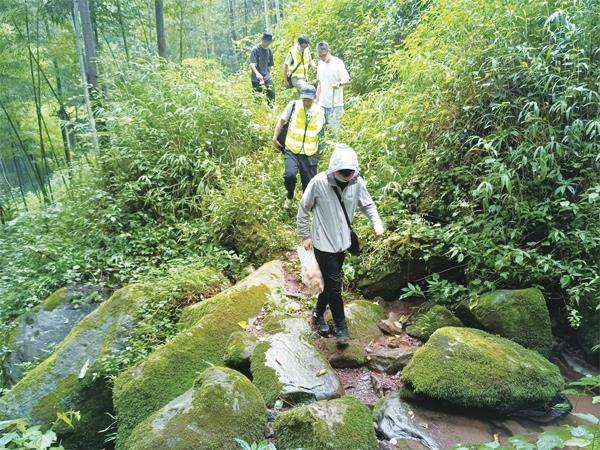

2022年6月,重慶市正港司法鑒定中心司法鑒定人汪云川、劉楊一行人行走在四川省宜賓市一片原始森林中。他們緩步前行,在遮天蔽日的叢林里,尋出了一條路。

這條路映照著的是,近年來,川渝兩地司法行政機關切實加強環境損害司法鑒定區域合作,努力構建川渝環境損害司法鑒定“共同體”,為打贏污染防治攻堅戰,建設美麗川渝作出的積極貢獻。

司法鑒定意見作為“證據之王”,在促進司法公正中有著舉足輕重的地位,而環境損害司法鑒定是其中最為復雜、耗時較長的一類。隨著工業化和城鎮化的推進,社會各界對環境損害司法鑒定的需求也愈加迫切。

成渝地區雙城經濟圈建設的實施,無疑為兩地司法鑒定領域注入了強心針。2023年2月7日,川渝兩地聯合發布《川渝環境損害司法鑒定藍皮書暨十大典型案例》(下文簡稱《藍皮書》),為兩地環境損害司法鑒定發展明晰了框架與路徑。

深挖“核”

——案小,意義卻大,建立因果關系是串聯證據的“鑰匙”

2019年11月底,西南大學司法鑒定所接到一宗案件——萬州區人民檢察院委托鑒定轄區內一“三無”電鍍小作坊的直排廢水對周邊環境的危害。

“環境損害司法鑒定有4個步驟,確定特征污染物、識別危害途徑、判定危害程度、評估環境損害價值。”西南大學司法鑒定所教授陳玉成解釋,而識別危害途徑、找出因果關系則是案件的核心。

何為因?電鍍廠直排廢水。何為果?廢水污染了周圍環境。看似明白了當,但訴訟講究證據,如何證明前因產生了后果,需要科學證據來支撐。

特征污染物確定不難。該車間電鍍工藝流程以鉻、鋅、鎳等重金屬元素為主,但車間內部設備已全部拆除,工棚外僅剩一個4.5立方米的廢水池,池內廢水早已干涸,無法直接采集廢水樣本。

本例司法鑒定人楊志敏、肖廣全兩位副教授在現場勘察時發現,該車間位于萬州苧溪河一懸崖邊,根據當地區域地形、廢水暫存情況、溢流時土壤對污染物存在過濾攔截作用等因素判斷,司法鑒定人決定在廢水池溢流沿線一定距離采集土壤樣本。

“但土壤內超標的污染物依舊無法證明是電鍍廠直排廢水造成的,企業可辯稱是以前遺留的。”楊志敏說。要徹底解決這個問題,還需要尋找該區域歷史數據和對照土壤進行比對。鑒定團隊多次研討,最終根據《生態環境損害鑒定評估技術指南 土壤與地下水》,以GB15618-2018農用地土壤污染風險篩選值作為基線,確定了該區域土壤環境介質中特征污染物超過基線20%以上,證明土壤環境遭受損害,并量化環境損害數額為18524元。

金額雖然不大,但意義卻不小。

“該案例不僅體現了司法鑒定人科學嚴謹的態度,還入選了《藍皮書》,在保護長江流域生態環境方面起到了示范作用。”重慶市司法局司法鑒定工作管理處處長丁潔說。作為川渝共建司法鑒定專家庫中一員的陳玉成教授也深有同感:“《藍皮書》的發布,給了我們更大的平臺同四川的司法鑒定機構進行交流,有助于不斷提升業務技能。”

如今,兩地審核登記的環境損害司法鑒定機構共13家,涵蓋業務范圍除開近岸海洋與海岸帶環境損害鑒定外的6大類43個項目的環境損害司法鑒定類別,近3年共受理環境損害司法鑒定案件3000余件。

突破“難”

——題難,答案卻妙,換個方法讓定損有理有據

2020年5月,重慶已開始燥熱起來。

來自重慶市中正司法鑒定中心的一行人,正迎著驕陽,前往某區一企業。此行目的是鑒定該企業超標排放的二氧化硫造成的生態環境損害。

二氧化硫這類大氣污染物,流動性大、稀釋快、采樣難,因此大氣環境污染損害的溯源一直是環境損害司法鑒定中的一個技術難點。

針對此難題,中正司法鑒定中心司法鑒定人劉艷準備換個思路——采用大氣污染虛擬治理成本法。

“按照慣常來說,開展現場監測是最直接的辦法,但涉案企業往往是夜間或者不定期偷排,現場監測周期長、成本高,還不一定能獲得直接證據。”劉艷說,但選擇虛擬治理成本法有個前提條件,需明確污染物排放事實。

這難不倒劉艷等司法鑒定人。他們首先核實企業排污許可證,確定其二氧化硫2017、2018年度排放總許可量,再分別查閱企業2017、2018年度二氧化硫排放月表和在線數據報表,明確其超標排放行為與超標總量。

雖然排污事實和超標總量定了,但要通過虛擬治理成本法算出損害金額,還需落實污染物類別危險系數、環境功能敏感系數、單位治理成本等參數,正如劉艷所說,“有計算公式,但參數因案而異,每個參數都需要司法鑒定人一一落實”。

為此,鑒定人員咨詢周邊環保公司,了解在與該企業相同行業情況下,處理二氧化硫的單位治理成本為0.14萬元/噸,又經調查得知該企業所處區域屬于Ⅱ類環境空氣功能區,敏感系數為3,最終,計算出該企業生態環境損害價值共計111萬余元。

“環境損害司法鑒定是一門綜合學科,可能遇到各方面的難題,這就需要司法鑒定人有攻堅克難的本領。”中正司法鑒定中心主任劉軍說,解決該案難題的關鍵在于新一批年輕司法鑒定人的努力,這也是川渝兩地司法行政機關如此重視人才培養,不斷加大專家庫建設,保證司法鑒定人成長成才的原因。

再生“新”

——事久,需求卻急,生態環境損害修復迫在眉睫

2022年6月,四川省宜賓市一片原始森林內,重慶市正港司法鑒定中心5名司法鑒定人穿梭其中,正在找尋某片“消失的森林”。

原來,幾年前,當地一企業利用三維地震勘探技術在原始森林內發掘可開采的天然氣、石油等能源資源。在一個個探洞的啃食下,土地無法承載植物生長,大片林木死亡。四川省林業部門通過川渝區域合作機制,將案件委托至重慶市正港司法鑒定中心,希望能把這個“舊題”給化解掉。

因侵害行為已過去數年,枯死的樹木早已沉入大地,土壤重新長出了灌木林。

看似土壤、樹木已自愈,但生態環境的破壞是不可逆的,好比小樹苗和參天大樹在涵養水源、固碳釋氧、水土保持、生物多樣性保護等生態服務功能方面的價值相比,前者明顯低于后者。這種不放過每一個侵害行為的追溯,是為了實現“環境有價、損害擔責”的生態環境損害賠償制度初衷,因為沒有該區域生態環境期間損害價值,司法程序無法繼續,企業的賠償便無從談起。

汪云川、劉楊等司法鑒定人為了加快司法鑒定的速度,從幾個方面同步著手。

“我們首先將原始森林內其他植物的生長周期和灌木林進行比對,確定大體范圍,然后一邊采集分析該范圍土壤內炸藥的殘留成分,一邊走訪周邊群眾、查看林業部門數據,排除大規模病蟲害、極端天氣、火災、地質災害等其他可能造成林木死亡的因素。”劉楊說,最終估算出生態損害價值高達1000多萬元,賠償款將用于之后的復林等修復工程。

復林、復耕……生態環境修復的種類多種多樣,但時間的流逝卻彌補不回。

“司法鑒定是司法行政的關鍵一環,環境損害司法鑒定的最終落腳點,在于生態環境保護和修復,所以鑒定人在依法依規保質完成鑒定的同時,也要兼顧到效率。”正港司法鑒定中心主任孫濤說,這也是川渝共建給他們提出的新任務。

“川渝兩地深化環境損害司法鑒定區域合作,不僅是對司法鑒定機構的一項挑戰,也是對司法鑒定管理工作提出了新要求,同時也帶來了新機遇。”丁潔說,其對于實施長江經濟帶戰略和成渝地區雙城經濟圈建設,打造具有全國影響力的清潔能源沿江走廊和流域生態經濟綠色“發展軸”,作用特殊、意義深遠。