臨床護士跨專業協作能力現狀及影響因素分析

李愛群,蔡益民,沈周敏,胡江英,陳紅姣,王洋陽,張雨欣

(1. 湖南師范大學醫學院護理系,湖南 長沙 410013;2. 湖南省人民醫院,湖南 長沙 410000;3. 長沙市第一醫院,湖南 長沙 410000)

隨著多學科協作診療和照護模式的發展,臨床護士與其他健康照護專業人員之間的跨專業協作日益增多,跨專業協作已經成為教育和醫療保健領域的重要組成部分[1]。跨專業協作(interprofessional collabora?tion,IPC)是指不同健康照護專業的醫護人員共同協作,改善患者健康結局的過程,對保障患者安全、改善患者預后、提升其健康照護水平、加強以人為本的醫療服務、推動衛生保健資源的合理利用具有重要意義[2-4]。同時,良好的跨專業協作體驗對護士的工作投入、職業獲益感具有積極影響[5,6]。作為多學科協作中不可或缺的重要成員,臨床護士的跨專業協作能力會直接影響團隊合作效率、醫療護理服務水平及患者預后[7]。因此,臨床護士必須具備良好的跨專業協作能力,以滿足我國公眾的健康需求和衛生事業發展需求。目前,國內外研究大多聚焦于ICU護士的跨專業協作及其教育,對于普通病房的臨床護士跨專業協作能力的相關研究報道較少。故本研究旨在通過對臨床護士的跨專業協作能力的現狀進行調查,并分析可能的因素,為今后護理管理者與教育者采取相關干預措施提供參考依據,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象 2022年4-5月,選取長沙市2所綜合性三甲醫院的臨床護士為研究對象。納入標準:①具有護士執業資格證書;②自愿參與本研究。排除標準:①調查期間休假或已退休的護士;②進修護士、實習護生;③在護理部、消毒供應中心等部門工作,不直接為患者提供護理服務的護士。根據樣本量為自變量個數的5~10倍[8]原則計算樣本量,本研究共納入13個自變量,估算樣本量為65~130,考慮20%的問卷不合格率,所需樣本量為78~156。最終本研究納入297名。

1.2 研究工具

1.2.1 一般資料調查表 由研究者在文獻回顧的基礎上自行設計,包括性別、年齡、婚姻狀況、學歷、職稱、工作年限、科室、工作崗位、用工方式、院外交流經歷、跨專業團隊合作經歷、接受過跨專業協作培訓共12項。

1.2.2 千葉跨專業協作能力量表(Chiba Interprofes?sional Collaboration Competency Scale,CICS29) 2016年,日本學者Sakai等[9]對Yamamoto等[10]編制的跨專業協作能力量表進行了修改,形成了千葉跨專業協作能力量表,用于評價護士的跨專業協作能力。2020年,黃璽[11]漢化并修訂該量表,形成了中文版千葉跨專業協作能力量表。量表共29個條目,包括6個維度:專業態度及信念(6個條目)、團隊運營技能(5個條目)、為達成團隊目標所采取的行動(5個條目)、提供以患者為中心的照護(5個條目)、提高團隊凝聚力的態度(4個條目)、履行專業人員的職責(4個條目)。量表采用Likert 5級評分法,從“完全不同意”到“完全同意”依次計1~5分,總分29~145分,得分越高表示護士的跨專業協作能力越好。該量表的Cronbach’sα系數為0.996,各維度Cronbach’sα系數為0.976~0.987,信效度較好[12-13]。

1.2.3 跨專業合作學習準備度量表(Readiness for In?terprofessional Learning Scale,RIPLS) 跨專業合作學習準備量表由Parsell等[14]于1999年研制,經Mcfady?en等[15]修訂,用于評價學習者在合作、專業認同和角色職責方面的態度和能力的準備狀況。2017年,我國學者王喜益等[16]對該量表進行漢化并修訂為中文版跨專業合作學習準備度量表,包括4個維度,共19個條目。該量表采用Likert 5級評分法,從“非常不同意”到“非常同意”依次計1~5分,總分為19~95分,得分越高,表示護士跨專業態度越好。該量表的Cronbach’sα系數為 0.887,探索性因子分析顯示結構效度良好。

1.3 資料收集方法 本研究借助問卷星網站編輯電子問卷,在問卷前言部分說明研究目的、自愿性、資料的保密性并解釋跨專業協作、跨專業學習的含義。研究者征求被調查醫院護理部的同意后,由護理部說明研究目的及內容,并使用統一指導語組織本院護士填寫。護士知情同意后匿名獨立填寫問卷,填寫時間為5~20 min,所有選項填完方可提交問卷,每個IP地址只能提交1次,均選相同序號答案的問卷視為無效。

1.4 統計學方法 將數據從“問卷星”導入Excel軟件后,雙人核查并整理,使用SPSS 24.0對數據進行統計描述與分析。計數資料以頻數、構成比表示,符合正態分布的計量資料采用均數±標準差描述。采用t檢驗、單因素方差分析一般資料對跨專業協作能力的影響,采用Pearson相關性檢驗分析護士跨專業合作學習準備度與跨專業協作能力的相關性。采用多元線性回歸分析探討不同因素對跨專業協作能力得分的影響。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 臨床護士跨專業協作能力現狀 本研究共回收問卷320份,其中有效問卷297份,有效回收率為92.8%。297名臨床護士來自長沙市內不同行政區的2所三級甲醫院,其中女性居多,共287例(96.6%),已婚186例(62.6%),本科文化程度252例(84.8%),主管護師及以下272例(91.6%),具體一般資料見表1。臨床護士跨專業協作能力總分為(122.41±8.56)分,條目均分為(4.22±0.29)分。其中,提高團隊凝聚力的態度維度得分最高,其條目均分為(4.39±0.43);專業態度、信念維度得分最低,該維度條目均分為(4.13±0.35)分。

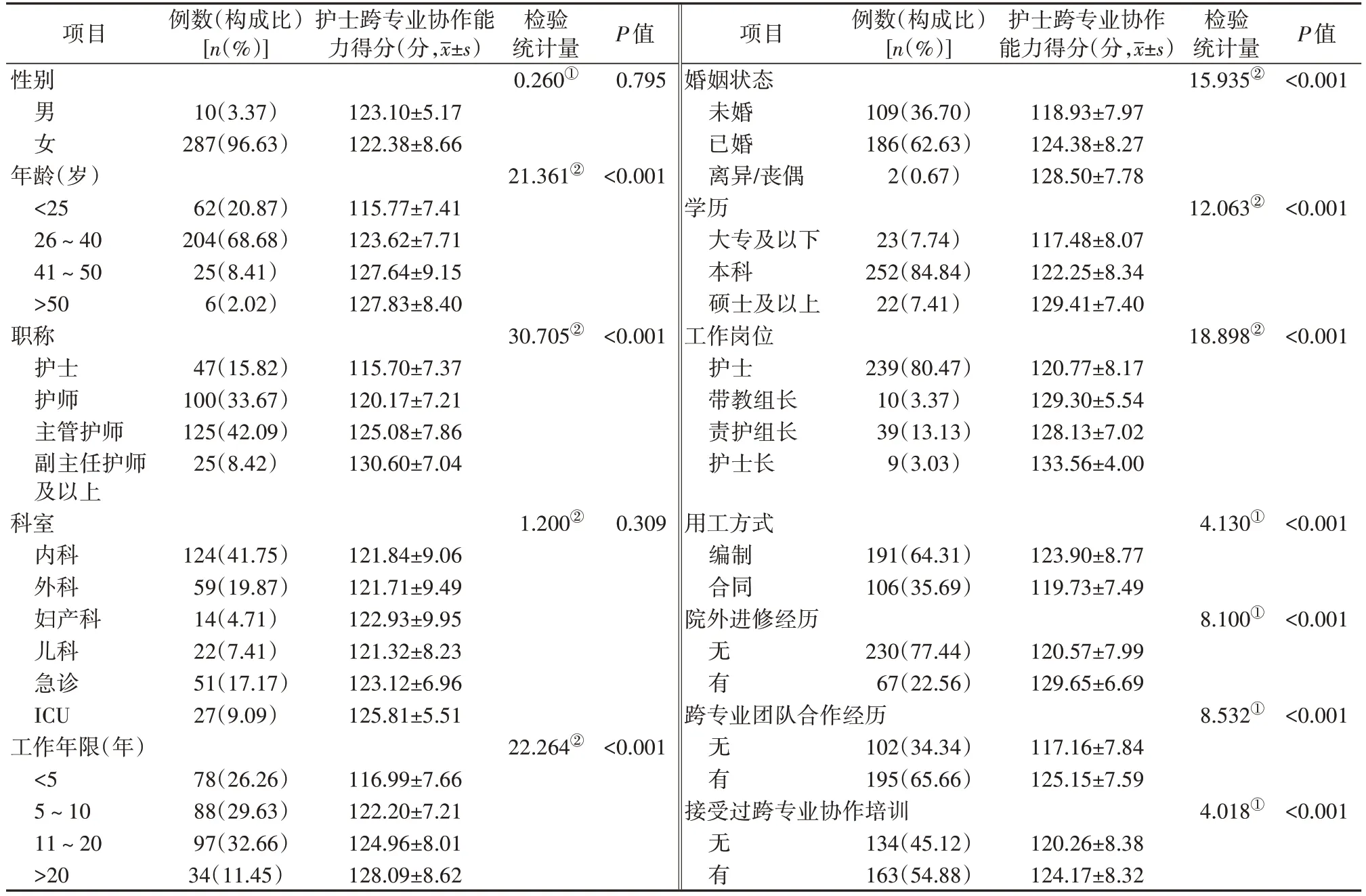

2.2 臨床護士跨專業協作能力單因素分析 本研究發現,不同年齡、婚姻狀態、學歷、職稱、工作年限、工作崗位、用工方式、院外進修經歷、有無跨專業團隊合作經歷、是否接受過跨專業協作培訓會影響護士跨專業協作能力得分,差異均有統計學意義(P<0.05)。不同性別、科室的護士跨專業協作能力得分,差異無統計學意義(P>0.05),詳見表1。

表1 297例臨床護士跨專業協作能力的影響因素 (N=297)

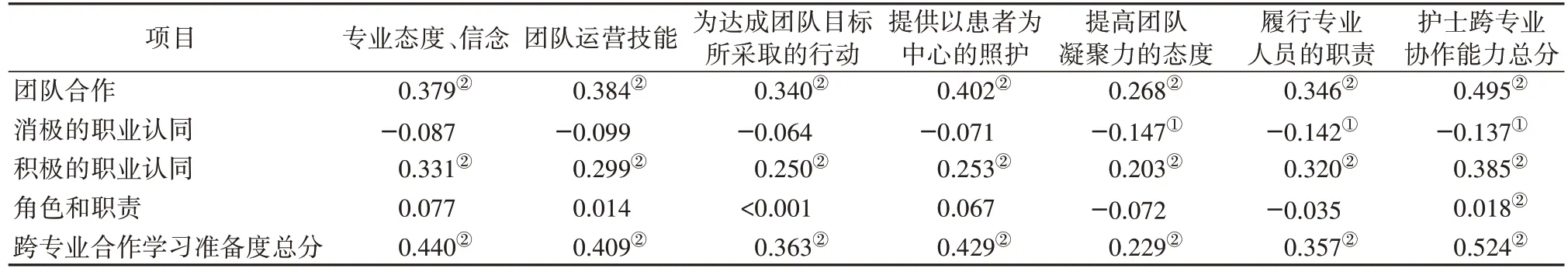

2.3 臨床護士跨專業合作學習準備度與跨專業協作能力的相關性 本研究發現,跨專業合作學習準備度總分為(70.16±5.99)分,條目均分為(3.69±0.31)分。Pearson相關分析結果顯示,臨床護士的跨專業協作能力與消極的職業認同呈負相關(r=?0.137,P<0.05),與跨專業合作學習準備度總分(r=0.524,P<0.01)及其他3個維度之間均呈正相關(r=0.018~0.495,P<0.01),詳見表2。

表2 臨床護士跨專業合作學習準備度與跨專業協作能力的相關性 (r值)

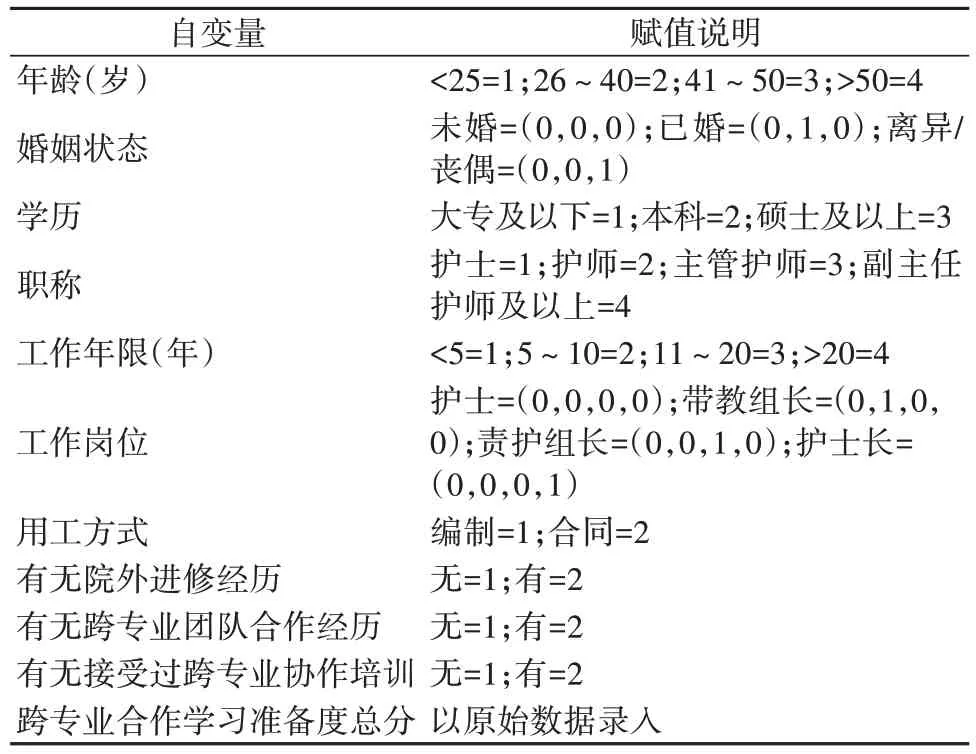

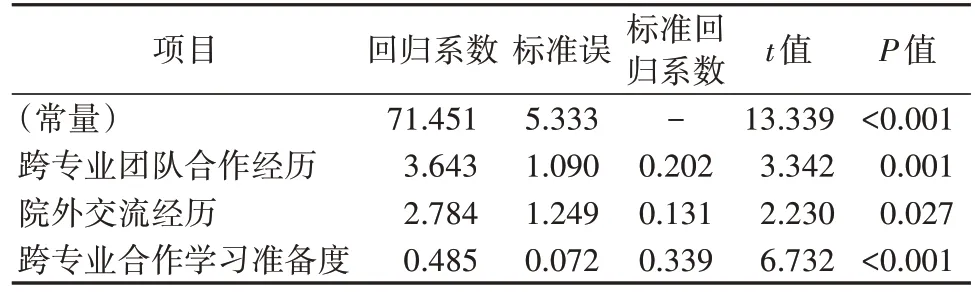

2.4 臨床護士跨專業協作能力的多因素分析 以臨床護士跨專業協作能力總分為因變量,納入上述影響因素為自變量進行多元線性回歸分析,具體賦值情況見表3。結果顯示,跨專業合作學習準備度總分、院外交流經歷、跨專業團隊合作經歷3個因素進入多元線性回歸方程,可以用來解釋41.5%的跨專業協作能力,具體見表4。

表3 自變量賦值說明

表4 臨床護士跨專業協作能力影響因素的多元線性回歸分析 (N=297)

3 討論

3.1 臨床護士跨專業協作能力現狀分析 跨專業協作能力是指在以患者為中心的實踐過程中不斷反思,明晰自己的價值觀和角色,具有專業技能、醫護溝通能力及團隊合作能力[11]。本研究顯示,臨床護士的跨專業協作能力處于中等偏上水平,與黃璽[11]對沈陽市某三甲醫院173名臨床護士的調查結果相似,高于日本學者Majima等[17]的調查結果。分析其原因可能是:①本研究中73.74%的護士工作年限在5年以上,臨床經驗相對豐富,且隨著工齡的增長,護士的團隊合作能力會隨之提高[18];②本研究中,65.66%的護士具有跨專業協作經歷、54.88%的護士接受過跨專業協作培訓。有研究[19-20]發現,臨床護士在經過跨專業學習或外出進修后,其跨專業協作能力會有所提高。尤其在本研究中,“提高團隊凝聚力的態度”維度也是6個維度得分最高,也可能與本研究中半數以上的護士具有跨專業協作培訓經歷及團隊合作經歷,且對參與跨專業團隊協作的態度較好有關。而“專業態度、信念”維度得分最低,可能是由于護理學科界限不清晰,護士對自身在團隊中擔任角色認知不清有關。護理管理者應加強臨床護士的角色認知教育,引導其正確認識護理專業、承擔的責任與義務以及職業發展目標,不斷提高其專業認同感,使之形成積極的專業態度和信念,從而積極主動地參與跨專業協作,在團隊協作的實踐中不斷提高跨專業協作能力,以最終達到改善臨床環境、患者安全及健康結局的目的。

3.2 臨床護士跨專業協作能力影響因素分析

3.2.1 跨專業合作學習準備度 跨專業合作學習準備度是指在綜合衡量護生和護士的團隊合作、專業認同、角色和職責認知等方面后,評估其參與跨專業合作學習的態度及跨專業合作能力儲備情況[21-22]。本研究結果顯示,臨床護士跨專業協作能力與跨專業合作學習準備度呈正相關,這與以往研究結果[11]相似。本研究臨床護士跨專業合作學習準備度得分為(70.16±5.99)分,處于中等水平,低于黃璽[11]、孫柳等[23]的調查結果,提示長沙市臨床護士跨專業合作學習準備度水平有待提高。這可能與目前護士的跨專業教育發展尚處于起步階段且未受到重視,以及護士對跨專業合作學習缺乏正確認識和興趣有關。這也提示了護理教育者與管理者應借鑒國外先進的理念和既有經驗,立足于我國國情,在合理安排護士工作與學習時間的基礎上,開展多種形式的跨專業合作學習活動,使臨床護士在參加學習活動的過程中認識到跨專業合作的重要性,培養其學習的興趣,從而提升護士對跨專業協作的重視,以達到提高協作能力的目的。

3.2.2 院外交流經歷 本研究結果顯示,有院外交流經歷者的跨專業協作能力得分相對較高,與既往研究結果一致[11,19]。原因可能是在外出進修的過程中,護士在習得先進護理技術、護理理念與管理經驗的同時,也有更多機會參與多學科合作的臨床實踐活動,接觸不同專業的醫療照護人員,互相汲取經驗從而提高自身跨專業協作能力。既往研究[18]發現,臨床護士在院外進修返崗后,通過將所獲得的經驗與知識學以致用,其醫護合作能力與臨床護理能力較進修前得到明顯提升。因此,管理者應給予政策、資金支持,為臨床護士創造外出進修機會,積極支持并鼓勵臨床護士參與此類交流活動,從而提升臨床護士的跨專業協作能力。

3.2.3 跨專業團隊合作經歷 本研究發現,跨專業團隊合作經歷是臨床護士跨專業協作能力的影響因素,這與楊慧等[7]的研究結果不一致,這可能是測量工具及樣本量存在差異所致。醫護人員可以通過學習及參與跨專業臨床實踐活動獲得并提升跨專業協作能力[24]。而護士的跨專業團隊合作經歷不僅包括參與跨專科合作、跨學科合作,與醫師、藥師、呼吸治療師、康復治療師等醫務人員共同參與危重癥患者管理、多學科大查房和多學科團隊交流會議等均是重要經歷[21,25]。Foronda等[26]認為既往有過跨專業合作經歷的臨床護士通常具備一定的經驗,再次合作時會表現得更自信,與其他專業的照護人員溝通交流也會更順暢,能夠更好地發揮“團隊橋梁”作用。Schwartz等[27]發現,支持性的團隊環境也能夠促進護士跨專業協作,科室內領導和同事的支持能夠讓護士更愿意去參與跨專業協作,交流更多的信息與經驗[20]。因此,醫院管理者應營造良好的團隊合作氛圍,促進團隊間的有效溝通、信息互通和資源共享,從而推動跨專業合作模式的開展和實施。此外,醫院管理者也應合理規劃醫院資源,開展多種形式的跨專業協作實踐,如跨專業的結構化查房、會議和匯報,以及醫護合作仿真急救訓練等,來激發臨床護士參與跨專業協作實踐的興趣,為臨床護士提供參與跨專業團隊合作的機會。

4 小結

綜上所述,臨床護士跨專業協作能力總體水平較高,而跨專業合作學習準備度較好、曾有過院外交流經歷和跨專業團隊合作經歷的臨床護士其跨專業協作能力也會較高。這提示了護理管理者與教育者應綜合考慮探索適合臨床護士的跨專業學習教育模式,積極開展跨專業實踐活動,并采取針對性措施改善護士對跨專業合作的學習態度。同時也要為臨床護士提供跨專業合作學習的平臺與資源,為其創造更多外出進修的機會,從而有效提高臨床護士的跨專業協作能力。本研究僅調查了2家三級甲等醫院的臨床護士,樣本代表性有限。后續可將基層醫院的臨床護士納入研究,開展多中心、大樣本的調查,并結合質性訪談,全面探討臨床護士跨專業協作能力的影響因素,制訂科學合理的干預策略。