碘對比劑外滲影響因素的系統評價

姚金秀,楊麗娜,梅申聰,董芳輝

[上海交通大學附屬第六人民醫(yī)院(臨港院區(qū)),上海 201306]

隨著影像診斷和介入治療的飛速發(fā)展,對比劑的應用日益廣泛,以美國為例,2015年約有5 500萬人使用碘對比劑進行檢查,且該數量逐年遞增[1]。靜脈外滲是碘對比劑臨床注射過程中的主要并發(fā)癥,會造成患者肢體損傷、疼痛,嚴重者可導致局部組織腫脹,甚至皮膚潰瘍、軟組織壞死和間隔綜合征。綜合考慮碘對比劑外滲的影響因素,才能制訂出針對性的、有效的預防措施。雖然目前國內外相關研究顯示碘對比劑外滲的影響因素較多,但缺乏系統全面的整理和歸納[2-6]。本研究旨在系統評價國內外對碘對比劑外滲影響因素的研究結果,以期為臨床有針對性地預防碘對比劑外滲提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 檢索策略 采用計算機檢索中英文數據庫,中文數據庫包括中國生物醫(yī)學文獻數據庫(China Biology Medicine,CBM)、萬方數據知識服務平臺、維普數據庫、中國知網數據庫(CNKI),英文數據庫包括Web of Science、PubMed、Embase、Cochrane Library。中文檢索詞為“碘對比劑/碘造影劑、外滲、危險因素/影響因素/相關因素/高危因素/流行病學因素/臨床分析/因素分析/病例分析”;英文檢索詞為“Iodine contrast agent,spill?over,risk factors/related factors/influencing factors/epide?miological studies/clinical analysis/factor analysis/casecontrol studies/factors”。檢索時限為建庫至2020年10月。采用MeSH主題詞、自由詞以及布爾邏輯運算符連接詞結合的方式進行檢索,具體檢索策略可根據數據庫調整,以PubMed為例的檢索策略詳見圖1。

圖1 PubMed檢索策略

1.2 文獻納入及排除標準 納入標準:①研究類型為橫斷面研究、隊列研究或病例對照研究;②研究對象為在放射科使用碘對比劑檢查的患者;③文獻中報告了碘對比劑使用的樣本量;④研究指標包括碘對比劑外滲率、外滲量、外滲嚴重程度。排除標準:①非中、英文文獻;②重復發(fā)表的文獻;③無法獲取全文或無法充分提取信息的文獻。

1.3 文獻篩選和資料提取 由2名已接受過循證醫(yī)學培訓的研究者嚴格按照納入、排除標準獨立篩選文獻,并提取文獻資料,具體信息包括作者、發(fā)表年份、國家、研究類型、研究人群、碘對比劑種類、注射例數、發(fā)生外滲例數、外滲率、外滲影響因素、研究結果及結論等;對提取的文獻信息進行交叉核對,如不能達成一致,則由第3名研究者決定。

1.4 文獻質量評價 由2名研究人員進行文獻質量的評價,如意見不一致時,通過重新核對和討論解決,若仍有分歧,則咨詢第三者或向相關專家咨詢解決。隊列研究、病例對照研究采用紐卡斯爾-渥太華量表(The Newcastle Ottawa Scale,NOS)評價文獻質量,該量表共8個條目,包括研究人群選擇(4個條目,滿分4分)、可比性(1個條目,滿分2分)、暴露或結局(3個條目,滿分3分),總分0~3分為低質量、4~6分為中質量、7~9分為高質量[7]。橫斷面研究采用美國衛(wèi)生保健研究和質量機構(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推薦的質量評價標準[8],該量表共11個問題,采用是(1分)、否和不清楚(0分)回答,總分0~3分為低質量、4~7分為中質量、8~11分為高質量[9]。

1.5 分析方法 本研究采用定性分析方法,系統描述納入文獻的信息和結果,文獻的基本情況包括發(fā)表時間、研究地區(qū)、研究類型、研究方法,并對外滲影響因素進行分類和歸納。

2 結果

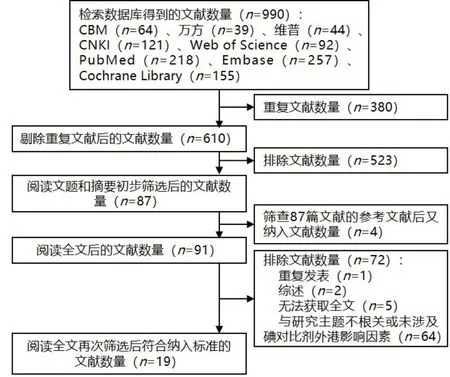

2.1 文獻檢索與篩選結果 通過數據庫檢索到英文文獻722篇、中文268篇,去重后剩余610篇,通過閱讀文獻標題、摘要、全文及文獻追溯,最終納入文獻19篇。文獻篩選流程見圖2。

圖2 文獻篩選流程圖

2.2 納入研究的基本特征和質量評價 19篇文獻中橫斷面研究1篇[10]、前瞻性隊列研究12篇[11-22]、回顧性隊列研究6篇[2,23-27],共納入研究對象842 440例,其中外滲例數共2 063例,研究發(fā)表年限為1990-2019年。文獻中報告了影響碘對比劑外滲的因素有碘對比劑類型、患者性別和年齡、導管型號、導管置入位置和時間、注射方法和速度、對比劑加溫等。納入的隊列研究的NOS得分均≥5分,橫斷面研究的AHRQ標準評分≥4分,文獻質量均符合要求。提取文獻的基本特征及質量評價見表1。

表1 納入文獻基本特征及質量評價

續(xù)表

2.3 碘對比劑外滲的影響因素

2.3.1 碘對比劑種類 有6項研究[2,10,12-14,23]提到離子型對比劑和非離子型對比劑的使用,雖然2種碘對比劑在外滲率上無差異,但是離子型造影劑外滲更易造成嚴重后果。

2.3.2 性別、年齡因素 有4項研究[15,23-25]報告了男性和女性患者使用碘對比劑的外滲情況,顯示女性更易發(fā)生碘對比劑外滲;同時提到碘對比劑外滲患者的平均年齡較大,可能因為老年人的血管較脆弱及血管受損,其次老年人在溝通方面存在障礙,不能及時反映注射部位的疼痛。

2.3.3 導管留置時間、部位及導管型號 有1項研究[16]顯示,合理地選擇自動注射器注射碘對比劑,不會顯著增加造影劑外滲的發(fā)生率;若導管留置超過24 h且存在多次穿刺,在較高注射速度時更容易發(fā)生碘對比劑外滲,同時轉運過程也會增加導管移位所致外滲的風險。有7項研究[15,17-18,24-27]提到導管部位與外滲的關系,認為外滲的發(fā)生與導管的位置有關,但是對于手背與肘部發(fā)生率的報道并不一致。有研究強調手背外滲后損傷更為嚴重,可能由于肢端血液循環(huán)相對較差,且外滲后局部腫脹向周邊蔓延困難,形成相對高壓狀態(tài),進一步加重組織缺血缺氧。有1項研究[18]顯示,無論是使用小號或大號導管,在高注射速率或者低注射速率時都有可能引起外滲。但是其中1項研究[19]顯示,通過小口徑導管接受造影劑注射的患者外滲發(fā)生率更高,但是小口徑導管外滲率較高可能與其用于較小的、更脆弱的靜脈有關,會對研究結果造成干擾。

2.3.4 碘對比劑注射方法與注射速率 有4項研究[11-12,16,18,23]報道了高壓自動注射比人工推注更容易出現外滲,且人工推注引起的外滲較少導致嚴重后果,因為外滲能更早被識別從而及時停止注射,減少外滲量。有3項研究[12-13,15]提出較高的注射速率會有較大的外滲風險,而且高注射速率增加了患者次要不良反應的發(fā)生。對于已經有危險因素的患者,如女性或老年患者,高壓注射可能是外滲的高風險因素。

2.3.5 其他碘對比劑外滲影響因素 有研究[20]發(fā)現,濃度較高的碘帕醇370外部加熱至37℃能顯著降低外滲率及過敏反應發(fā)生率,主要與碘對比劑加溫可以降低藥物的黏度有關。有研究[23]發(fā)現,住院患者的外滲率顯著高于門診患者。考慮到住院患者可能存在多種損傷血管完整性的潛在疾病,而且住院期間的多次靜脈穿刺損傷了外周靜脈,導致檢查時導管留置位置不理想;此外,住院患者的導管留置時間較長、在檢查轉運途中移位等都可能增加外滲風險。有1項研究[21]提到急診置管困難患者采用臂叢深靜脈注射時的外滲率顯著高于肘前靜脈。另有研究[22]提到在每次進行碘對比劑注射時,應該進行回抽以確認導管位置。

3 討論

3.1 碘對比劑外滲的間接因素 本研究發(fā)現,使用碘對比劑檢查時出現外滲情況的間接因素有患者性別和年齡、碘對比劑種類、注射方式及導管型號。研究發(fā)現,納入統計的患者中外滲發(fā)生率為0.24%,其中男性患者外滲發(fā)生率為0.20%、女性為0.28%,年齡為32~72歲[28]。霍然等[29]研究顯示,26例碘對比劑外滲患者中70歲以上15例,表明碘對比劑滲漏多為高齡患者,可能原因是高齡患者血管內膜厚度以及粗糙程度增加,而血管腔寬度縮小,血管壁彈性降低,使用高壓注射碘對比劑過程中血管的承受力降低,容易造成血管破裂以及液體滲漏。在選用碘對比劑時,需要考慮碘對比劑的理化性質,如濃度、黏度、滲透壓及親水性等,這些因素可能會影響顯影質量和安全性。鑒于非離子造影劑的毒性比傳統離子劑低,建議在有外滲風險患者中使用低滲性、非離子造影劑。目前臨床上常用非離子型親水性的碘對比試劑,如碘海醇、碘普羅胺及碘克沙醇等,合理選用可保障臨床用藥安全[30]。碘對比劑的用藥方式首選注射給藥,可以使藥物快速到達給藥部位,用藥劑量可控,提高造影成功率。碘對比劑推進給藥需要選擇管徑合適的導管,可間接影響導管留置位置及注射速率,減少并發(fā)癥的出現和患者的不適感。由此可見,臨床上使用碘對比劑前,應該首先考慮患者的性別和年齡,進而評估患者的腎功能,再選擇合適的碘對比劑種類、注射方式及導管型號。

3.2 碘對比劑外滲的直接因素 本研究結果表明,臨床上使用碘對比劑時出現外滲的直接因素為碘對比劑的注射速率及導管的留置部位和時間。注射速率為碘對比劑外滲的主要危險因素,注射碘對比劑時不能固定流率,因為血管成像或實質增強掃描檢查,都需要對比劑增強到一定峰值,所以適當調節(jié)對比劑的流率是至關重要的[31]。進行增強CT掃描時,若高壓注射碘對比劑的速度過快,容易對血管壁產生較大的沖擊力,造成對比劑外滲。因此,適當調控碘對比劑的注射速率可獲取理想的圖像質量,對減少碘對比劑外滲具有重要的臨床意義,原則上在不影響檢查質量前提下推薦使用低速率。有研究[32]發(fā)現碘對比劑外滲的發(fā)生與導管的位置有關,不同留置部位外滲的發(fā)生率不一致,留置在手背、腕部及踝部等部位外滲率更高,且血管及周圍組織損傷更嚴重,可能是因為肢端血管小,對比劑外滲后無法快速向周邊擴散,導致微循環(huán)血液阻滯而引起血管及組織缺氧缺血。此外,導管留置時間超過24 h也可能增加碘對比劑外滲的風險。因此正確選擇導管留置部位并合理掌握留置時間,能夠有效控制碘對比劑外滲的發(fā)生率。

3.3 本研究的局限性 本研究納入的文獻存在較多方法學上的局限,會在一定程度上影響研究結果的準確性;而且僅納入了中、英文文獻,缺少對非中、英文文獻及灰色文獻的評價;其次,對于其他尚存在爭議的影響因素(如患者基礎疾病、耐受情況等)也有待后續(xù)進一步驗證。后續(xù)研究中,有必要開展高質量、大樣本、多中心的前瞻性隊列研究,以便全面、客觀地評價碘對比劑外滲的影響因素,為制訂針對性干預措施提供科學依據。

4 小結

碘對比劑外滲的影響因素包括患者的性別和年齡、碘對比劑種類、注射方式及注射速率、導管型號及導管留置部位和時間等,這些因素直接或間接導致對比劑外滲,不僅影響檢查結果的準確性,還可能增加患者的痛苦。因此,注射碘對比劑時,臨床工作者應提高對這些因素的關注,早期識別外滲高危患者,預防碘對比劑外滲。