經肛門內鏡微創手術與傳統開腹手術治療直腸癌的效果觀察

彭建亮 孫永安 楊嘉甫 袁之路 張忠寶 梁本甲 張志敏

1聊城市第三人民醫院普外科,聊城 252000;2聊城市第三人民醫院急癥科,聊城 252000;3聊城市第三人民醫院手術室,聊城 252000;4山東第一醫科大學附屬省立醫院胃腸外科,濟南 250021;5聊城市人民醫院新生兒科,聊城 252000

直腸癌一種是發生于胃腸道消化系統中直腸黏膜上皮組織的惡性腫瘤,隨著生活、飲食方式的改變,近年來直腸癌發病率呈持續上升且向年輕化發展趨勢,臨床主要表現為腹痛、便血、排便習慣改變等,對患者健康以及生活造成嚴重影響[1]。目前手術治療是臨床治療直腸癌的首選方案,大部分早、中期患者可通過傳統開腹手術徹底切除病灶,達到根治目的,對于晚期患者采取手術治療也可極大程度改善患者病情,為患者爭取更長生存時間,但傳統開腹手術創傷較大,術后并發癥風險較高,且對胃腸消化功能有一定影響,臨床應用時存在一定局限性[2]。隨著醫療技術的不斷進步,經肛門內鏡微創手術(transanal endoscopic microsurgery,TEM)因其手術創傷小、術中視野清晰、可有效縮短術后恢復時間等優點越來越受到臨床重視,但極少研究探討TEM對直腸癌患者術后胃腸功能的影響[3]。基于此本研究將TEM與傳統開腹手術用于治療直腸癌患者,以探討兩種治療方式的治療效果以及不同術式對患者術后胃腸功能恢復的影響,為臨床治療提供參考依據。

資料與方法

1.一般資料

本研究為隨機對照試驗。選擇2019年5月至2022年5月在聊城市第三人民醫院進行治療的80例直腸癌患者為研究對象,隨機分為觀察組和對照組,每組40例。觀察組男26例,女14例;年齡27~69(49.25±7.63)歲;腫瘤距肛緣距離4~11(7.85±1.23)cm;腫瘤長徑2~5(3.42±1.10)cm;臨床分期:Ⅰ期23例,Ⅱ期11例,Ⅲ期6例。對照組男24例,女16例;年齡29~73(50.63±7.24)歲;腫瘤距肛緣距離5~13(8.12±1.45)cm;腫瘤長徑2~5(3.37±1.23)cm;臨床分期:Ⅰ期23例,Ⅱ期13例,Ⅲ期4例。兩組一般資料比較差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

本研究經聊城市第三人民醫院醫學倫理委員會審批通過(2019-7號)。

2.入選標準

(1)納入標準:均經腸鏡檢查以及病理活檢明確診斷;無淋巴結遠處轉移;無手術禁忌證且均為首次手術治療;患者及其家屬對本次研究知情同意。(2)排除標準:嚴重心、肺、腎功能不全;認知功能、精神障礙;術前接受放、化療或其他新輔助治療;合并其他惡性腫瘤。

3.方法

依據影像學以及腸鏡檢查判斷每位患者的腫瘤位置、大小等,術前常規禁飲禁食,入室后完善術前準備,常規給予灌腸,清潔腸道,所有患者均在全麻狀態下進行手術。(1)觀察組采用TEM手術方式進行治療,依據患者腫瘤生長部位調整手術體位,腫瘤位于直腸前壁取俯臥位、直腸后壁取膀胱截石位、直腸側壁取側臥位,將導尿管置入患者體內,充分擴張肛門后置入微創手術系統保障手術視野,明確腫瘤病灶后選擇合適的直腸鏡,調整角度并進行固定,持續注入二氧化碳(CO2)使直腸中氣壓水平穩定在12~15 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),進一步探查明確腫瘤位置、大小、活動度以及浸潤深度等情況后,對病灶部位實行環周完整切除,清掃周圍淋巴組織,經肛門處取出標本并送檢,切除結束后使用生理鹽水沖洗直腸腔,對創面進行常規止血縫合后退出微創手術系統,術后48 h可拔除導尿管。(2)對照組采用傳統開腹手術方式進行治療,常規留置導尿管、全麻后取截石位,選擇腹部正中心做切口,逐層分離皮膚、皮下組織等進入腹腔,明確腹腔情況,于腫瘤近端進行結扎后沿腸系膜間隙清掃淋巴組織,分離切斷腫瘤近端腸管,沿骶前間隙游離直腸,于腫瘤下方2 cm處夾閉腸管,確保切除范圍無腫瘤殘留后切除標本,經肛門吻合腸管兩斷端,生理鹽水沖洗腹腔內部,縫合切口,術后48 h可拔除導尿管。兩組術后依據患者實際情況給予抗生素、營養支持等綜合治療。

4.觀察指標

(1)比較兩組手術指標,包括手術時間、出血量、住院時間、淋巴結清掃數量以及標本長度。(2)比較兩組手術前后胃腸激素,手術前以及手術后48 h采集患者股靜脈血5 ml,常規離心處理,使用酶聯免疫吸附法檢測胃動素、胃泌素水平,試劑盒來自上海紀寧實業有限公司,操作步驟嚴格按照試劑盒說明書進行。(3)比較兩組手術后胃腸功能恢復情況,記錄患者術后腹脹持續時間、首次排氣時間、首次進食時間以及排便時間。(4)比較兩組手術前后肛門功能,術前以及術后3個月采用大便失禁嚴重度(Wexner)評分評估肛門功能,包括排便狀態、頻率、疼痛感等項目,每項0~4分,分數越高肛門功能越差[4]。使用肛門測壓儀(合肥凱利光電科技有限公司,XH-S8G)測量肛管靜息壓(anal resting pressure,ARP)、肛管最大收縮壓(maximal squeeze pressure,MSP)。(5)比較兩組并發癥發生情況。

5.統計學方法

選用SPSS 22.0軟件對數據進行統計學分析,符合正態分布的計量資料以均數±標準差()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗,計數資料以例(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

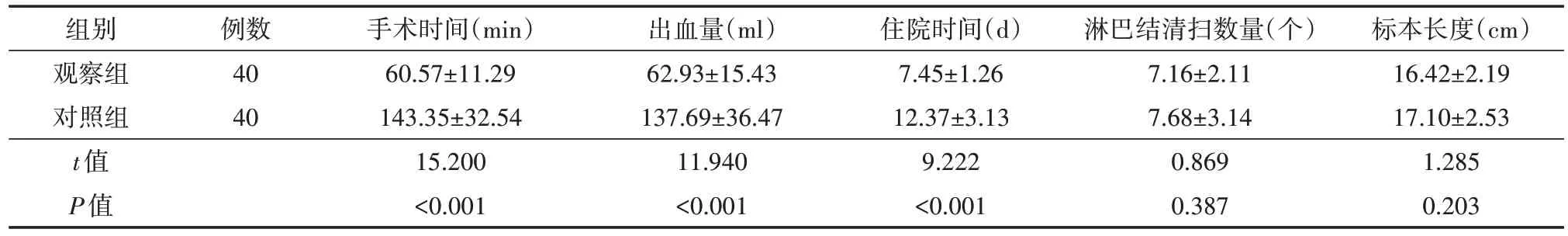

1.兩組手術指標比較(表1)

表1 兩組直腸癌患者手術指標比較()

表1 兩組直腸癌患者手術指標比較()

注:觀察組采用經肛門內鏡微創手術,對照組采用傳統開腹手術

組別觀察組對照組t值P值標本長度(cm)16.42±2.19 17.10±2.53 1.285 0.203例數40 40手術時間(min)60.57±11.29 143.35±32.54 15.200<0.001出血量(ml)62.93±15.43 137.69±36.47 11.940<0.001住院時間(d)7.45±1.26 12.37±3.13 9.222<0.001淋巴結清掃數量(個)7.16±2.11 7.68±3.14 0.869 0.387

觀察組手術時間、出血量、住院時間均優于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.001);兩組淋巴結清掃數量、標本長度比較差異均無統計學意義(均P>0.05)。

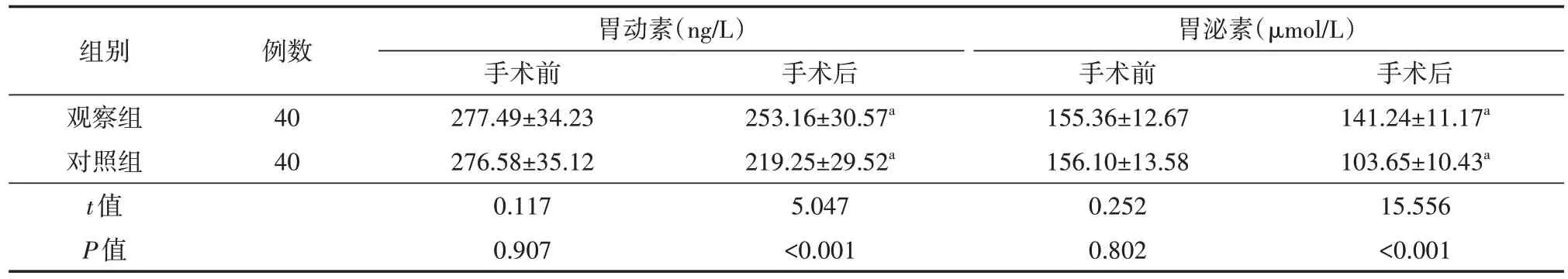

2.兩組手術前后胃腸激素比較(表2)

表2 兩組直腸癌患者手術前后胃腸激素比較()

表2 兩組直腸癌患者手術前后胃腸激素比較()

注:觀察組采用經肛門內鏡微創手術,對照組采用傳統開腹手術;與同組手術前比較,aP<0.05

手術后141.24±11.17a 103.65±10.43a 15.556<0.001組別觀察組對照組t值P值例數40 40胃動素(ng/L)手術前277.49±34.23 276.58±35.12 0.117 0.907手術后253.16±30.57a 219.25±29.52a 5.047<0.001胃泌素(μmol/L)手術前155.36±12.67 156.10±13.58 0.252 0.802

手術前兩組胃腸激素水平比較差異均無統計學意義(均P>0.05);手術后兩組胃動素、胃泌素水平均低于同組手術前(均P<0.05),且觀察組胃動素、胃泌素水平均高于對照組(均P<0.001)。

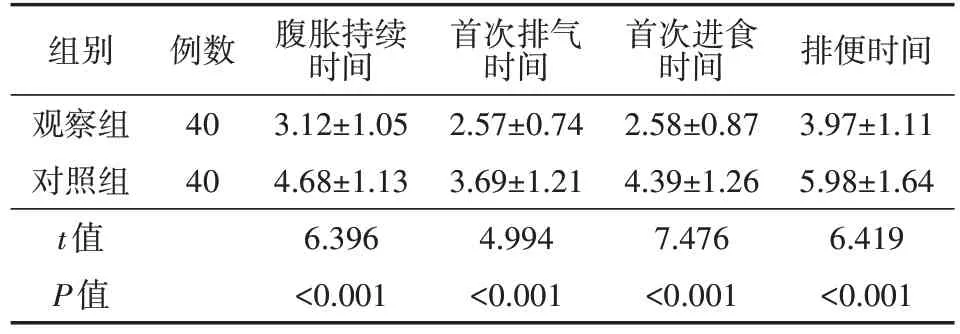

3.兩組手術后胃腸功能恢復情況比較(表3)

表3 兩組直腸癌患者手術后胃腸功能恢復情況比較(d,)

表3 兩組直腸癌患者手術后胃腸功能恢復情況比較(d,)

注:觀察組采用經肛門內鏡微創手術,對照組采用傳統開腹手術

組別觀察組對照組t值P值排便時間3.97±1.11 5.98±1.64 6.419<0.001例數40 40腹脹持續時間3.12±1.05 4.68±1.13 6.396<0.001首次排氣時間2.57±0.74 3.69±1.21 4.994<0.001首次進食時間2.58±0.87 4.39±1.26 7.476<0.001

手術后,觀察組腹脹持續時間、首次排氣時間、首次進食時間、排便時間均短于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.001)。

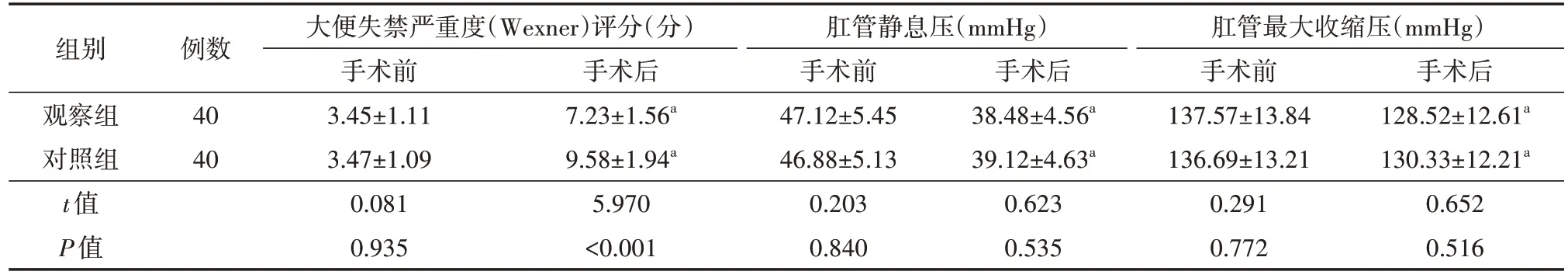

4.兩組手術前后肛門功能比較(表4)

表4 兩組直腸癌患者手術前后肛門功能比較()

表4 兩組直腸癌患者手術前后肛門功能比較()

注:觀察組采用經肛門內鏡微創手術,對照組采用傳統開腹手術;1 mmHg=0.133 kPa;與同組手術前比較,aP<0.05

組別觀察組對照組t值P值手術后128.52±12.61a 130.33±12.21a 0.652 0.516例數40 40大便失禁嚴重度(Wexner)評分(分)手術前3.45±1.11 3.47±1.09 0.081 0.935手術后7.23±1.56a 9.58±1.94a 5.970<0.001肛管靜息壓(mmHg)手術前47.12±5.45 46.88±5.13 0.203 0.840手術后38.48±4.56a 39.12±4.63a 0.623 0.535肛管最大收縮壓(mmHg)手術前137.57±13.84 136.69±13.21 0.291 0.772

手術前兩組肛門功能比較差異均無統計學意義(均P>0.05);手術后兩組Wexner評分均高于同組手術前,ARP、MSP水平均低于同組手術前,差異均有統計學意義(均P<0.05);術后觀察組Wexner評分低于對照組(P<0.05),術后兩組ARP、MSP水平比較差異均無統計學意義(均P>0.05)。

5.兩組并發癥發生情況比較(表5)

觀察組并發癥總發生率低于對照組,兩組比較差異有統計學意義(χ2=4.114,P=0.043)。

討 論

隨著人們生活水平的提高,高脂、高蛋白食物在日常飲食中比重增加,食物纖維量攝入不足導致消化道疾病發生率持續上升,其中直腸癌作為消化道常見惡性腫瘤,對患者生命健康造成巨大威脅[5]。手術治療、靶向藥物治療以及放化療等均為臨床治療直腸癌的重要手段,其中手術治療效果顯著已成為臨床首選治療方案,但究竟選用何種手術方式仍是臨床爭議重點[6]。既往研究證實,開腹手術具有徹底清除病灶以及周圍淋巴組織、復發率低等優點,而TEM可在切除病灶的同時避免結腸造口,亦是眾多醫師以及患者心儀的手術方式[7-8]。目前臨床研究多著重于分析腸道手術對患者膀胱以及性功能造成的影響,但梁志宏等[9]發現手術過程中對胃腸道產生的牽拉作用亦對患者胃腸功能造成直接影響。故本研究將比較TEM與傳統開腹手術治療直腸癌患者的效果,以及兩種手術方式對患者胃腸功能的影響。

本研究結果顯示,觀察組手術時間、住院時間相較于對照組均更短,出血量少于對照組,但淋巴結清掃數量、標本長度比較差異均無統計學意義,提示TEM與傳統開腹手術的療效接近,且手術創傷更小,利于縮短術后恢復時間,與周俊峰等[10]研究結果一致。胃動素、胃泌素屬于興奮型胃腸道激素,其水平將直接影響胃腸功能,具有調節神經內分泌水平,刺激胃部分泌胃酸,進而促進胃腸道蠕動的重要作用[11]。作為消化系統中的重要組成部分,直腸在調節胃腸道吸收、抑制細菌移位等方面扮演重要角色[12]。手術過程中麻醉藥物、創口引發的應激反應以及對直腸造成的牽拉、擠壓均將直接影響胃動素、胃泌素水平,降低胃腸蠕動活力,進而阻礙胃腸功能恢復[13]。本次研究結果顯示,術后兩組胃動素、胃泌素水平均有所下降,但觀察組下降幅度更小,同時觀察組胃腸功能以及肛門功能的恢復程度均優于對照組,提示TEM對直腸癌患者胃腸、肛門功能的影響更小,可有效縮短各項功能恢復時間。直腸癌患者術后生活質量在較大程度上取決于患者肛門功能恢復程度,肛門括約肌將影響排便以及控便能力[14]。開腹手術通過切除病變腸段,治療直腸癌,但在清除病灶時將損傷括約肌支配神經,降低直腸對括約肌的制約能力,引發術后短期肛門功能障礙,而TEM因術中需通過肛門注入CO2氣體以保障手術視野,亦將對肛門功能造成一定影響,但因其可避免結腸造口,保留括約肌功能,故相較于傳統開腹術而言,對肛門功能造成的損傷更小[15-17]。比較兩組并發癥發生情況發現,觀察組并發癥總發生率低于對照組,提示TEM安全性更高,與Schietroma等[18]研究結果相互印證。分析是因開腹手術切口較大,出血量多,另術中牽拉傷口導致感染風險更高,而TEM經肛入路,無外在切口,因此感染可能性更低[19]。

綜上所述,TEM與傳統開腹手術均可有效治療直腸癌,其中TEM對胃腸激素水平影響較小,更利于縮短恢復時間,進一步促進胃腸功能與肛門功能恢復,且術后并發癥發生率較低,臨床應用價值較高。但本研究仍有不足之處,本次納入病例數量較少且為短期觀察,以期后續擴大樣本數量延長觀察時間,進一步探討兩種不同手術方式對直腸癌患者遠期預后的影響。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突

作者貢獻聲明彭建亮:設計試驗,實施研究;彭建亮、袁之路:采集數據;孫永安、楊嘉甫、張忠寶:分析、處理數據;梁本甲:統計分析;張志敏:審閱