奧馬哈系統框架下開展延續護理干預在重癥新生兒出院隨訪中的應用

端木艷艷 謝芳芳 陳玉 蔣名麗 李丹鳳

河南省兒童醫院 鄭州兒童醫院 鄭州大學附屬兒童醫院新生兒重癥監護室,鄭州 450000

重癥新生兒是指出生后發生危重疾病或狀況,需轉入新生兒重癥監護室(NICU)接受一系列搶救、治療的特殊群體[1]。隨圍產醫學、新生兒重癥醫學技術日臻成熟,臨床干預程序日益規范,所頒布的《中國新生兒早期基本保健技術專家共識》可提供有循證依據且程序化的綜合干預操作,由此重癥新生兒存活率有較大提高[2]。目前,我國醫療體制仍以院內為主體,但對重癥新生兒來說,院外恢復期(1~3個月)延續性護理亦十分關鍵。一項日本研究顯示,極低體質量兒(體質量<1 500 g)院外神經發育異常率較高(包括腦癱7.1%、失明1.8%、聽力損傷0.9%、發育商<70為15.9%、神經發育障礙19.1%)[3]。Kurata等[4]研究還表明,極低體質量兒存在肺和神經肌肉負擔。面對重癥新生兒出院后不良結局,其主要監護人缺乏足夠的院外準備,包括但不局限于喂養、營養及生長、皮膚管理等[5]。重癥新生兒父母在院外有著迫切及高質量護理需求,主要集中于溝通、角色、情感支持、知識來源等方面[6]。為此,國內外研究提出建立全市結構化圖書共享計劃(NICU Bookworms)減輕重癥新生兒父母壓力用以增強親子間的互動,或基于計劃行為框架理論促進早產兒母親行使正確母乳喂養決策用以解決早期喂養障礙,但以上方案未能很好解決重癥新生兒出院后在環境、社會心理、生理及健康行為上面臨的諸多護理問題[7]。由北美護理協會(ANA)推薦的奧馬哈系統為一套全面化、標準化護理體系,可對環境、社會心理、生理及健康行為出現的問題進行評估、干預及效果評價,基于奧馬哈系統框架下開展的延續護理干預已廣泛應用于急性冠脈綜合征[9]、急性腦卒中偏癱[9]、燒傷[10]、癲癇[11]等疾病中。目前,關于重癥新生兒出院隨訪應用奧馬哈系統框架下開展延續護理干預所涉研究較少[12]。為更好指導重癥新生兒出院隨訪中護理干預,本文基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預,探討其應用效果,現報道如下。

資料與方法

1.一般資料

前瞻性隨機對照試驗,選取2020年7月至2022年7月鄭州大學附屬兒童醫院NICU收治84例重癥新生兒及主要監護人開展研究,按隨機數字表法分為對照組(重癥新生兒42例,主要監護人42例)及觀察組(重癥新生兒42例,主要監護人42例)。對照組:重癥新生兒男24例、女18例,NICU住院時間(13.21±2.66)d;主要監護人男37例、女5例,年齡(31.14±4.46)歲,文化程度:高中及以下15例、專科及以上27例,家庭月收入:≥8 000元19例、<8 000元23例。觀察組:重癥新生兒男21例、女21例,NICU住院時間(13.10±2.67)d;主要監護人男39例、女3例,年齡(31.30±3.38)歲,文化程度:高中及以下18例、專科及以上24例,家庭月收入:≥8 000元17例、<8 000元25例。兩組重癥新生兒NICU住院時間及主要監護人年齡、文化程度、家庭月收入比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。本研究符合《赫爾辛基宣言》基本原則。

納入標準:(1)均為單胎重癥新生兒;(2)新生兒窒息、新生兒缺氧缺血性腦病、顱內出血Ⅲ級及以上、高膽紅素血癥重度或急性發病、新生兒期嚴重感染(肺炎、腦膜炎或敗血癥)等,于分娩24 h內轉入NICU;(3)主要監護人為父母,精神認知正常且具有良好溝通能力;(4)患兒家屬對研究知情同意。排除標準:(1)家中突發交通事故等重大事件;(2)單親家庭;(3)合并先天畸形;(4)臨床資料不完整;(5)主要監護人伴有惡性腫瘤或嚴重肝腎功能不全。

2.方法

對照組予以常規延續護理干預,即出院1周電話隨訪了解重癥新生兒身體狀況、神經發育及母乳喂養等情況,且給予針對性健康指導,并于出院1個月后進行家庭訪視。觀察組在對照組基礎上基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預。(1)基于奧馬哈系統框架下構建“奧馬哈系統延續護理干預小組”,成員組成:兒科主任醫師1名、護師2名(主管及臨床各1名)、護士3名、康復師1名、心理咨詢師1名。(2)基于奧馬哈系統問題分類系統,立足《中國新生兒營養支持臨床應用指南》[13]《新生兒經外周置入中心靜脈導管操作及管理指南》[14]《重癥監護病房新生兒皮膚管理指南》[15]《中國新生兒復蘇指南》[16]等指南證據,檢索查閱重癥新生兒出院隨訪后面臨的關鍵問題,包括喂養、營養及生長、呼吸支持、神經發育、認知行為異常、隨訪規劃及數據記錄等[17-18],且結合鄭州大學附屬兒童醫院重癥新生兒出院隨訪工作經驗,于出院前3 d采用兒科護理專科評估工具作個體化評估用以確立每位重癥新生兒現存主要問題,并運用馬斯洛基本需求層級理論劃分優先級,明確問題解決次序,并參考奧馬哈系統干預4大方向(健康教育指導及咨詢、治療程序、個案管理及監測)制定相應護理干預對策,且于應用過程進行護理計劃調整及優化。(3)基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預實施,共分5個階段:出院當天,建立重癥新生兒健康檔案,記錄疾病類型、早期癥狀、住院檢查項目及采取護理措施,且發放日記本,指導重癥新生兒主要監護人記錄新生兒健康狀況;出院隨訪第1周,由康復師根據新生兒實際情況制定個體化出院康復計劃,且根據重癥新生兒主要監護人心理需求,由心理咨詢師開展心理疏解;出院隨訪第2周,立足出院護理計劃,開展健康宣教,形式以口頭、視頻或動畫為主,內容包括疾病相關知識、癥狀管理及識別、營養支持、喂養指導等;出院隨訪第3周,叮囑前來門診復診,由兒科主任醫師進行神經發育、體格檢查;出院隨訪第4周,開展家庭訪視,提出家居指導意見,并指導重癥新生兒主要監護人實時密切反映新生兒院外康復情況,且針對已有護理問題是否解決予以翔實記錄,面臨新暴露護理問題及時反映,合理調整護理方案。

3.觀察指標

觀察兩組重癥新生兒主要監護人心理狀態、疾病不確定感及依戀情感、照護能力以及重癥新生兒護理問題、生活質量及不良事件。心理狀態、疾病不確定感及依戀情感、照護能力相關量表均為重癥新生兒主要監護人自評,護理問題、生活質量相關量表均由重癥新生兒主要監護人代評,且評估時點為出院時(護理前)、出院隨訪4周后(護理后)。(1)心理狀態:采用焦慮自評量表(SAS)[19]、抑郁自評量表(SDS)[20]作綜合評估,每個量表均有20條評估項,每條評估項采用Likert 4級評分法(1~4分),總分80分,按1∶1.25換算粗分,SAS依據中國常模(33.46±8.55)分界定焦慮程度,50~59分評定為輕度焦慮、≥59~70分評定為中度焦慮、≥70分評定為重度焦慮;SDS依據中國常模(33.46 ±8.55)分界定抑郁程度,53~62分評定為輕度抑郁,≥62~72分評定為中度抑郁,≥72分評定為重度抑郁。(2)疾病不確定感及依戀情感:采用中文版修訂疾病不確定感父母量表(PPUS)[21]及中文版父母同伴依戀量表(IPPA-R)[22]進行評估,PPUS包括疾病不明確性、疾病狀態復雜性、疾病信息缺乏及疾病不可預測性4層面共28條目,每條目采用Likert 5級評分法(1~5分),總分140分,評分越高,提示重癥新生兒主要監護人疾病不確定感越高;IPPA-R包括信任、溝通及疏離3個維度共25個條目,每個條目采用Likert 5級評分法(1~5分),總分125分,評分越高,提示父母依戀情感越緊密。(3)照護能力:采用簡易應對方式量表(SCSQ)[23]進行評估,SCSQ包括積極應對(條目1~12)及消極應對(條目13~20)2個維度共20個條目,采用Likert 4級評分法(1~4分),積極應對評分越高(消極應對評分越低),表明主要監護人照護水平越高。(4)護理問題:依據奧馬哈系統,且結合重癥新生兒實際,統計環境(衛生、住宅、鄰里安全等)、社會心理(精神健康、角色改變、社交及人際關系等)、生理(意識、疼痛、皮膚、神經-肌肉-骨骼功能、呼吸、循環、消化水合等)及健康行為(健康照顧督導、睡眠和休息形態、藥物治療方案、營養、個人照顧等)4個領域主要問題。(5)生活質量及不良事件:采用生活質量普適性核心量表(PedsQLTM4.0)[24]進行評估生活質量,包括生理、社交、角色及情感4個維度共25個條目,每個條目采用Likert 5級評分法(0~4分),評分越高,提示生活質量越好;隨訪1個月,統計不良事件發生率,不良事件包括吞咽障礙、皮膚損傷、營養不良、神經發育異常等。

4.統計學處理

采用SPSS 22.0軟件對數據作處理分析,符合正態分布的計量資料采用±標準差()表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對t檢驗,計數資料以例(%)表示,行χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

結 果

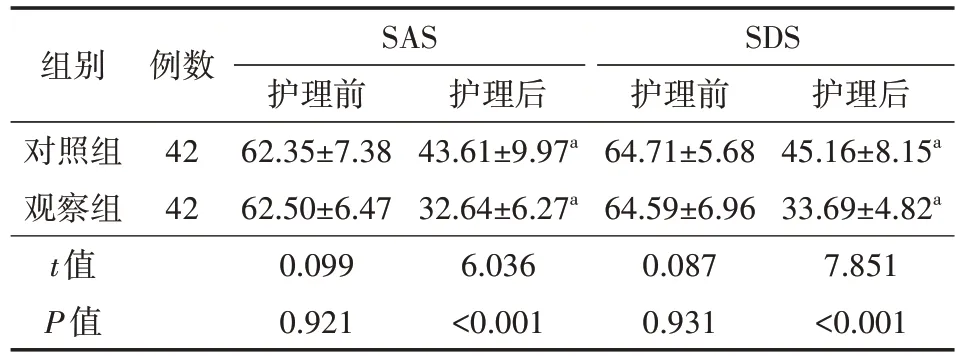

1.兩組重癥新生兒主要監護人心理狀態評分比較(表1)

表1 兩組重癥新生兒主要監護人護理前后心理狀態評分比較(分,)

表1 兩組重癥新生兒主要監護人護理前后心理狀態評分比較(分,)

注:對照組給予常規延續護理干預,觀察組在對照組基礎上基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預;SAS為焦慮自評量表,SDS為抑郁自評量表;與本組護理前比較,aP<0.05

護理后45.16±8.15a 33.69±4.82a 7.851<0.001組別對照組觀察組t值P值例數42 42 SAS護理前62.35±7.38 62.50±6.47 0.099 0.921護理后43.61±9.97a 32.64±6.27a 6.036<0.001 SDS護理前64.71±5.68 64.59±6.96 0.087 0.931

護理前,兩組重癥新生兒主要監護人SAS、SDS評分比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);護理后,觀察組SAS、SDS評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。

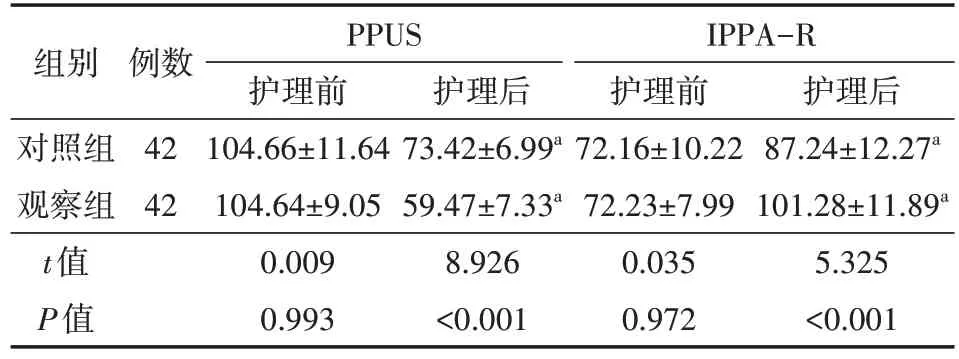

2.兩組重癥新生兒主要監護人疾病不確定感及依戀情感比較(表2)

表2 兩組重癥新生兒主要監護人護理前后疾病不確定感及依戀情感比較(分,)

表2 兩組重癥新生兒主要監護人護理前后疾病不確定感及依戀情感比較(分,)

注:對照組給予常規延續護理干預,觀察組在對照組基礎上基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預;PPUS為中文版修訂疾病不確定感父母量表,IPPA-R為中文版父母同伴依戀量表;與本組護理前比較,aP<0.05

護理后87.24±12.27a 101.28±11.89a 5.325<0.001組別對照組觀察組t值P值例數42 42 PPUS護理前104.66±11.64 104.64±9.05 0.009 0.993護理后73.42±6.99a 59.47±7.33a 8.926<0.001 IPPA-R護理前72.16±10.22 72.23±7.99 0.035 0.972

護理前,兩組重癥新生兒主要監護人疾病不確定感及依戀情感比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);護理后,觀察組PPUS評分低于對照組,IPPA-R評分高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。

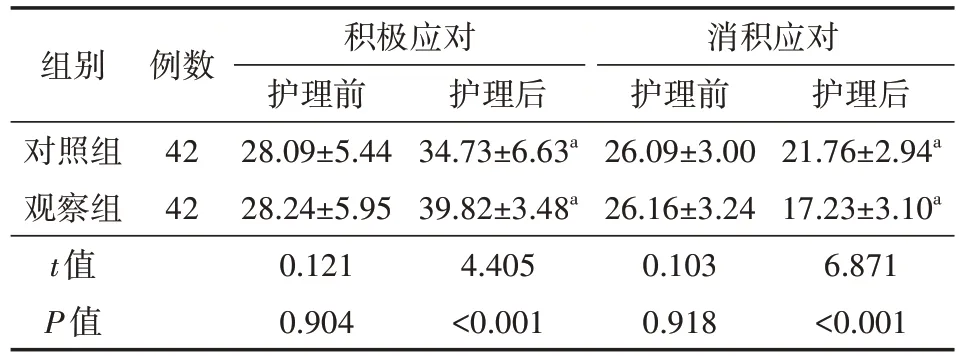

3.兩組重癥新生兒主要監護人照護能力比較(表3)

表3 兩組重癥新生兒主要監護人護理前后SCSQ中積極應對及消極應對評分比較(分,)

表3 兩組重癥新生兒主要監護人護理前后SCSQ中積極應對及消極應對評分比較(分,)

注:對照組給予常規延續護理干預,觀察組在對照組基礎上基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預;SCSQ為簡易應對方式量表;與本組護理前比較,aP<0.05

護理后21.76±2.94a 17.23±3.10a 6.871<0.001組別對照組觀察組t值P值例數42 42積極應對護理前28.09±5.44 28.24±5.95 0.121 0.904護理后34.73±6.63a 39.82±3.48a 4.405<0.001消積應對護理前26.09±3.00 26.16±3.24 0.103 0.918

護理前,兩組重癥新生兒主要監護人照護能力比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);護理后,觀察組SCSQ中積極應對評分高于對照組,消極應對評分低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。

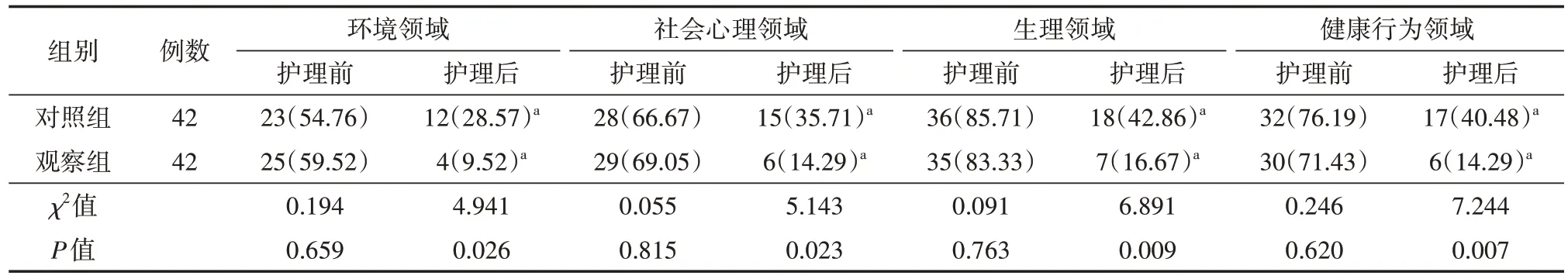

4.兩組重癥新生兒護理問題比較(表4)

表4 兩組重癥新生兒護理前后的護理問題比較[例(%)]

護理前,兩組重癥新生兒環境、社會心理、生理、健康行為領域護理問題比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);護理后,觀察組環境、社會心理、生理、健康行為領域護理問題比例均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。

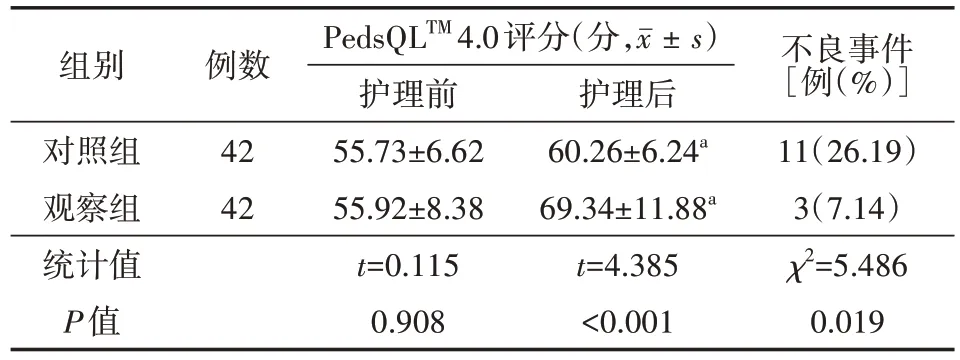

5.兩組重癥新生兒生活質量比較(表5)

表5 兩組重癥新生兒生活質量比較

護理前,兩組重癥新生兒PedsQLTM4.0評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,觀察組PedsQLTM4.0評分高于對照組,不良事件發生率[7.14%(3/42)]低于對照組[26.19%(11/42)],差異均有統計學意義(均P<0.05)。

討 論

重癥新生兒類型多樣,包括宮內營養不足、早產、感染、窒息或其他危重疾病等,使重癥新生兒于生命早期便受到多種傷害。而生命早期(始于母親懷孕時,終于幼兒2歲)是關系一生健康重要時期,可對體能及神經心理潛能造成終身性的影響[25]。由此,重癥新生兒在NICU救治成功并順利出院后,還應側重關注重癥新生兒院外恢復期的護理干預。考慮既往出院隨訪延續性護理內容較為局限,且不具

針對性,無法滿足重癥新生兒個體化護理需求,亟待尋求一套切實、可行且標準化延續性護理路徑。重癥新生兒出院隨訪面臨環境、社會心理、生理及健康行為等問題,這與奧馬哈系統護理體系不謀而合[26]。故基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預應用于重癥新生兒出院隨訪是可行的。

鑒于重癥新生兒出院隨訪期間需由主要監護人完成一系列照護任務,而因擔憂重癥新生兒現存健康問題及潛在發育風險以及預后不明確性,主要監護人易滋生焦慮、抑郁等負性情緒,而出現負性情緒后,對重癥新生兒需求及反應力下降,導致照護功能不佳。負性情緒可干擾父母依戀情感,進而影響出院隨訪后的親子互動[27]。此外,因重癥新生兒于出生時便轉入NICU,從一開始父母便缺乏重癥新生兒治療、護理及疾病狀態相關信息,易誘發疾病不確定感,即便救治成功順利出院后,因對疾病相關時間認知出現偏差,疾病不確定感可持續存在,影響到對重癥新生兒的照護[28-29]。本文結果顯示,觀察組治療后SAS、SDS、PPUS評分均低于對照組,IPPA-R評高于對照組。這表明基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預可改善出院隨訪重癥新生兒主要監護人心理狀態,且疾病不確定感有所減輕,父母依戀情感增強。具體原因分析,于出院當天由專人指導重癥新生兒主要監護人準確填寫健康狀況日記本,并實時溝通交流,并開展口頭、視頻或動畫等多形式、疾病相關知識、癥狀管理及識別、營養支持、喂養指導等多內容健康宣教,以便主要監護人了解疾病相關知識,掌握重癥新生兒病情變化及預后特征,可熟練進行親子間的互動,且由專業心理咨詢師針對存在心理障礙監護人給予有效心理疏解,由此,重癥新生兒主要監護人心理狀態獲得改善,疾病不確定感減輕,且父母依戀感有所增強。照護能力結果顯示,觀察組SCSQ中積極應對評分高于對照組,消極應對評分低于對照組。可見基于奧馬哈系統框架下開展延續護理干預可提高出院隨訪重癥新生兒主要監護人照護水平。這與McKelvey等[30]通過跟隨嬰兒回家(FBBH)家訪計劃,與重癥新生兒父母協同合作給予完善照護計劃有一定類似性。統計重癥新生兒護理問題及生活質量發現,觀察組護理后環境、社會心理、生理及健康行為護理問題發生率均低于對照組,且PedsQLTM4.0評分高于對照組。據此可見重癥新生兒出院隨訪中應用奧馬哈系統框架下開展延續護理干預,護理問題得以有效解決,且生活質量提高。原因系奧馬哈系統延續護理干預小組成員采用兒科護理專科評估工具個體化評估每位重癥新生兒現存問題并制定解決方案,譬如重癥新生兒皮膚薄,較易于出院后發生局部或全身感染,通過科學指導重癥監護人進行沐浴、臀部護理、臍部護理及潤膚劑、消毒劑使用,可盡最大限度降低皮膚感染問題;新生兒接受復蘇治療后,于出院隨訪期間密切監測血糖,針對低血糖情況規范給予葡萄糖,面對重度缺氧缺血性腦病,則及時送至醫院接受亞低溫治療,一定程度上可有效改善預后;針對重癥新生兒置管輸注高滲液體治療時產生的靜脈炎、液體外滲等繼發并發癥影響,通過指導主要監護人進行重癥新生兒癥狀評估,采取有效預防措施,可較好降低并發癥發生。由此,重癥新生兒現存問題得以大部分解決,且主要監護人照護能力提高,可進一步提升重癥新生兒生存質量[31]。這與吳俊和賈秀英[32]以重癥病毒性腦炎兒童出院隨訪應用奧馬哈系統為基礎的護理實踐可獲良好生活質量有一定相符。本文尚有以下局限:(1)研究對象例數較少,僅84例,有待擴大樣本量作進一步分析;(2)出院隨訪延續性護理時間僅1個月,未能滿足至新生兒2歲時的全程護理,還有待長期隨訪進行支持。

綜上所述,在出院隨訪中應用奧馬哈系統框架下開展延續護理干預有助于改善重癥新生兒主要監護人心理狀態,減輕疾病不確定感,并增強依戀情感,且照護能力有明顯提高,可減少重癥新生兒護理問題,提高生活質量,并降低不良事件發生。