一座古老的天文臺

孟里

在現代社會,夜晚的燈光織出密密的網,把都市人的目光牢牢地粘住,夜空變成了孤寂的背景板。然而,在早期的人類社會中,熱鬧的星空才是人們夜晚中的陪伴者,來自天空的星光不僅照亮人們回家的路,還點燃了他們對世界的好奇心。

為什么月亮時而變得胖乎乎,時而又十分苗條,為什么北斗星的斗柄會由這頭轉向那頭……通過長期觀察,我們的祖先發現了許多自然界的奧秘,也發現了四季輪回的規律。

4000多年前的天文臺

人們看到,伴隨太陽的升起與落下,樹影也出現了長長短短的變化。一些聰明的天文學家就用垂直于地面的立竿代替樹木,觀察太陽升到最高時立竿的影子,最終他們發現了最長日影(冬至日)和最短日影(夏至日)兩個點。漸漸地,人們開始使用更為復雜的工具觀察各類自然現象,逐漸確定了節氣、方向和歷法。天文臺便由此誕生。

你想象中的古代天文臺是什么樣子的呢?是建在巍峨山頂上的寬闊平臺?也許在這個平臺中央還站著一位白衣老人,他正仰著頭仔細觀察星空,一只手輕撫著自己的長須,另一只手在紙上記錄著什么。當然啦,這個場景只是人們對天文臺的浪漫想象,現實卻并非如此。我們今天要講的就是一座建于4000多年前的天文臺。

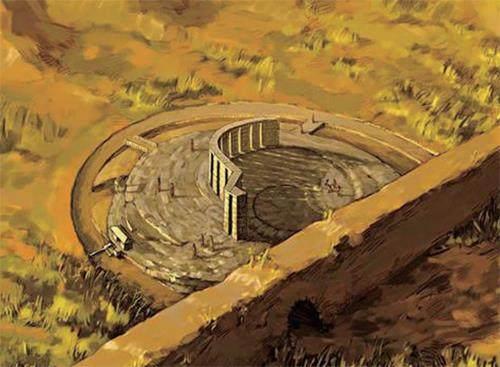

2003年,考古工作者在山西省臨汾市襄汾縣陶寺鄉發現了中國最早的天文臺——陶寺古觀象臺。和很多遺跡一樣,這座天文臺的地面部分已經不存在了,經過努力,考古工作者在地面之下的泥土里找到了一些有價值的線索。

起初,考古工作者也不知道他們找到的線索說明了什么,因為那只是一個比較平坦的土臺,他們根據土臺的輪廓和上面的痕跡判斷,這里原先可能有一座建筑物。

后來,他們從留下的痕跡里又發現了夯土擋土墻、臺基、臺階、路溝和路面,甚至還發現了一個角門。臺基上土的顏色在陽光下有明顯的不同,有些地方的土色比較純凈,有些地方則比較雜亂。考古工作者仔細觀察這些土,用白線將雜色的部分圈了出來,從高處看,白圈一個挨著一個,連成了一段圓弧。大家推測,白圈所在的位置上肯定立有柱子。

那么,這些柱子是做什么用的呢?

“這可能是一個祭祀的場所吧?”舉著手鏟的考古工作者揮動了一下鏟子。

“會不會是古人觀察天象的地方呢?”戴著草帽的考古工作者說道,“你們看,柱子的后面就是塔兒山。”他還說,英國有一座“巨石陣”,巨大的石頭有規律地排成圓環,圓環外還有一塊大石頭,叫作“踵(zhǒng)石”,人們站在巨石陣的中心,順著巨石之間的縫隙向踵石望去,就會看到夏至日出時,太陽從踵石尖頂上升起,冬至日時,太陽則從石縫中落下。“如果我們在這排柱子后面,面向塔兒山的方向站立,是不是也可以順著柱子間的縫隙觀測日出和日落呢?”

大家熱切地討論著。

一位考古工作者站在他認為對的位置上說:“或許我們站在這里,透過立柱的縫隙可以看到太陽升起,以此確定時間。”

“這是一個大膽的設想,我們來證明它吧!”最后發言的人說道,“讓我們重新豎起柱子,觀測日出。”

復原陶寺天文臺

考古工作者們開始在原有的基址上復原這座古老的天文臺。

起初他們用木頭搭建了幾個4米多高的架子,順著架子的縫隙觀察日出日落,從冬至觀測到夏至,再從夏至觀測到冬至。在持續的觀測中他們發現,只有在特定的日子,才能從特定的縫隙中看到塔兒山頂的日出。

在確定了架子的位置之后,考古工作者們用專門磨制的磚壘成觀測柱,不斷用傳統垂線法和全站儀校正柱子壘砌的角度。終于,10多根高約5米的新柱子立了起來,柱子與柱子之間留有0.15米的空隙,觀測點距離柱子約有10米。

“神奇”的觀測

考古工作者們在復原的陶寺天文臺上舉行了觀測儀式。

那是一個春分日,太陽從塔兒山后升起,仿佛被塔兒山托在手中。陽光順著山頂流淌,鋪滿整個天文臺。或許,4000年前的古人就是以同樣的姿勢站在相同的位置,迎接春分的來臨。

“春分春分,晝夜平分。”當時生活在這里的人們也許并不使用“春分”這個說法,但他們知道這是時間的標志,也是生產的節點。這一天(春分)之后,天氣一日比一日暖和,白晝一日比一日更長,農民一日比一日忙碌。古老的二十四節氣就是在日復一日的天文觀測中逐漸形成。

陶寺的先民們會如何稱呼那些重要的時間節點呢?我們已經無從知曉。但我們可以肯定,這些神奇的知識,最終傳給了一代又一代人。

根據觀測日出方位確定季節物候,觀象授時以制訂歷法,是古人的智慧。無論是在遠古還是今天,真正意義上的科學的計時方法都只源于天文。天文臺是天文研究最優秀的助手,也是時間具象化的重要起點。4000年前,我們的祖先在廣袤的大地上仰望星空,那時他們只希望可以掌握時間的規律;4000年后,我們的天文學家將目光穿過大氣層,聚焦在遙遠的太空中,為了看向更遠的宇宙。