戰亂的時候往哪兒逃

劉鶴

中國古代歷史上戰亂極多,根據解放軍出版社出版的《中國歷代戰爭年表》統計,僅從公元960年(北宋建立)至1911年(清朝滅亡)的950年間,發生在中華大地上的戰爭就達1761次之多,其中完全沒有發生任何戰爭的年份只有區區幾十年而已。可以說,戰亂對古代的黎民百姓來說是一種常態,而和平不過是兩次戰爭之間短暫的間隙。頻繁的戰亂造成的妻離子散、家破人亡慘劇,讓古人發出了“亂離人,不及太平犬”的哀嘆,也讓古人積累了豐富的戰亂避禍經驗,其中最廣為人知的一句莫過于“小亂入城,大亂避鄉”了。

小亂入城

“小亂入城,大亂避鄉”語出清代李漁的《十二樓·聞過樓》,句前有“古語云”三字,可見其出現年代要較成書年代更早,很可能在明末清初之際。這個時期是中國古代歷史上戰爭頻度和烈度最高的一個時代,生活在這個時代的人不僅對戰爭有更直觀的切膚之痛,也對躲避兵燹之禍有著更深刻的認識。

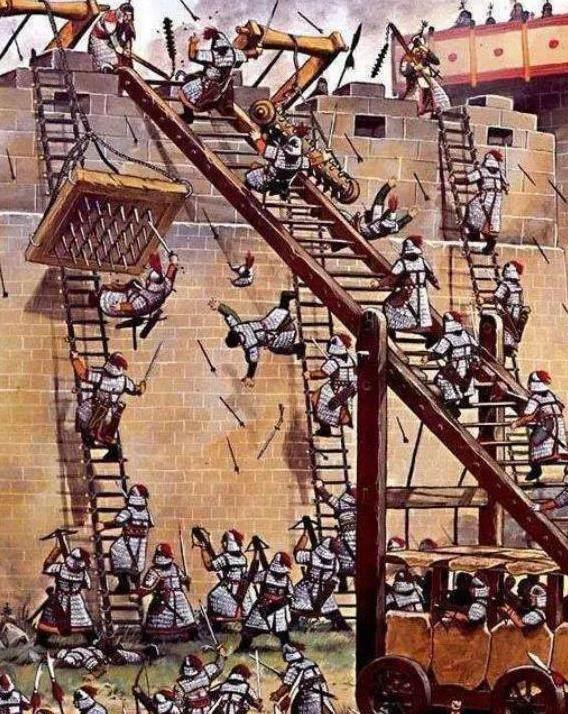

在中國古代的營造理念中,城以御暴保民,池以設險守國。內有城,外有郭,郭外有池(護城河)的中國古代城市,本來就兼具日常生活和軍事防衛兩種職能。稍大城內有駐軍,城墻上有防御工事。縱使縣城也有防衛措施和鄉兵拱衛,且在戰時有防衛的緊急預案。以明代為例,縣城緊急防守的一般步驟是:

方邑置長吏,不責之督賊,而詔之縷民,錄死扶巧。招流亡、安反側。縣官之民壯,糧里之魁長,又昕夕訓練之,為鄉村之策應。把兵之,教攻圍之正,翻女鬼之說,均蓄積之倉,裕火器之用,摘偵諜之奸。

因此,在短暫的小規模戰爭,比如流賊過境、盜寇侵擾中,進入城市躲避能夠有效避免被戰火波及,尤其是能夠避免被賊寇和亂兵殺傷。此外,在皇城之外的其他地方城市里,象征著權力秩序的行政管理機構也在城里,地方上府治、縣治所在的城市,一定是朝廷防守的重點。有效的防守需要維持相對嚴密的城內秩序,而這種嚴密的秩序以軍事手段和暴力維持,能夠有效震懾試圖乘亂作惡的宵小,大大提高入城避亂民眾的生命和財產安全。

因為小股流賊、盜寇往往并不是官兵的對手,志不在占據一城一地,而在于劫掠財貨、裹挾人口,往往不愿在慘烈的攻城戰中遭遇傷亡,所以城市抵抗稍強就繞城而走,這樣避入城內的人自然就得以保全。因為越大的城市防守越嚴密,所以往往出現鄉民避入縣城、縣城富戶避入府城、府城士子避入省城的現象,“越大越保險”是避城策略的根本邏輯。

大亂避鄉

然而在天翻地覆的大亂中,“入城”的思路就從生路變成了死路。古代城市雖然有一定軍事防衛職能,但多數城市的主要職能還是生活,其人口承載能力是一定的。戰時大量非軍事人口的涌入,會造成城市的人口承載能力很快達到上限,如果戰事不能很快結束,圍城曠日持久,物資緊缺造成的饑荒和人口稠密導致的瘟疫必然接踵而至,使得城內難民的生存壓力陡然升高。

如崇禎十五年(1642年)四月,第三次圍攻開封之戰,有了前兩次開封圍城戰解圍的先例,戰前即有大量城外平民避入開封。《汴圍濕襟錄》里說,“外邑大戶、在野庶民,避寇入城者又二萬余戶”,加上守軍和城里原有的三十七八萬百姓,開封城內約有五十萬軍民。圍城后一月有余,城里就出現糧食短缺,城內百姓開始出城尋活路。城內守軍意識到這樣會泄露城內軍事部署后,開始禁止百姓出城,于是慘劇很快上演,時人稱:五月開門放人出,六月閉門防人逸。將軍密計撫軍頜,肥瘠皆堪充軍食。

至九月初,開封已成人間地獄。《大梁守城記》中記載:城中胔骼山積,斷發滿路,天日為昏,存者十之一二,枯垢如鬼,河墻下敲掇人骨,吸其髓。自曹門至北門,兵丁日餓死三四百人。

因此,當戰亂的勢頭越來越大,越來越猛,越來越以攻城略地擴張地盤而不是流動劫掠為作戰目標時,百姓的避亂策略也從“入城”轉為“避鄉”。如崇禎末年,張獻忠與明軍反復爭奪蘄、黃,百姓多棄城而走,避入城市周邊的鄉下,或干脆避入更遠的山林之中,只留守城兵丁和一些游手好閑之人在城里。蘄州人陳之京所作的《山林賦》里寫道:罹亂離之瘼瘼,傷北郭之居焚。既所如之不合兮,乃決志乎山林。

可見當時的人已經認識到,城市防守雖然比鄉村嚴密,但也容易成為軍事行動的目標。在大規模的全面戰亂中,一旦具有軍事優勢的一方志在必得,那么避入的城市越大,避城者的下場就越慘。此時避入鄉村,以血緣、鄉里為紐帶結成小共同體互相扶持自保,一方面避免成為軍事目標,另一方面可以依賴鄉村的田野、魚塘等得到生活物資補給,反而比“入城”的生存概率高得多。

浩劫入野

在天翻地覆的末世浩劫中,無論是“入城”還是“避鄉”都難以保證安全,因為最大的危險顯然來自人。人對人的危險超過了自然環境和野生動物,于是也自然有了相應的“入野”策略。前有《桃花源記》,明清鼎革之際也有很多“舟居”(泛舟水上隱居)、山居(躲藏進無人深山)的難民。總而言之,中國古代的戰爭避禍觀念,就是在局部動亂時,從無秩序的地方到有秩序的地方去;全面動亂時,從人多的地方到人少的地方去;類似于世界末日的大浩劫時,從有人的地方到無人的地方去。今以觀之,仍有現實意義。

(摘自2023年第5期《領導文萃》)