臨

劉釗

《說文解字·臥部》:“臨,監臨也。從臥品聲。”段玉裁《說文解字注》認為應該作“臨,監也。”似乎頗有道理。

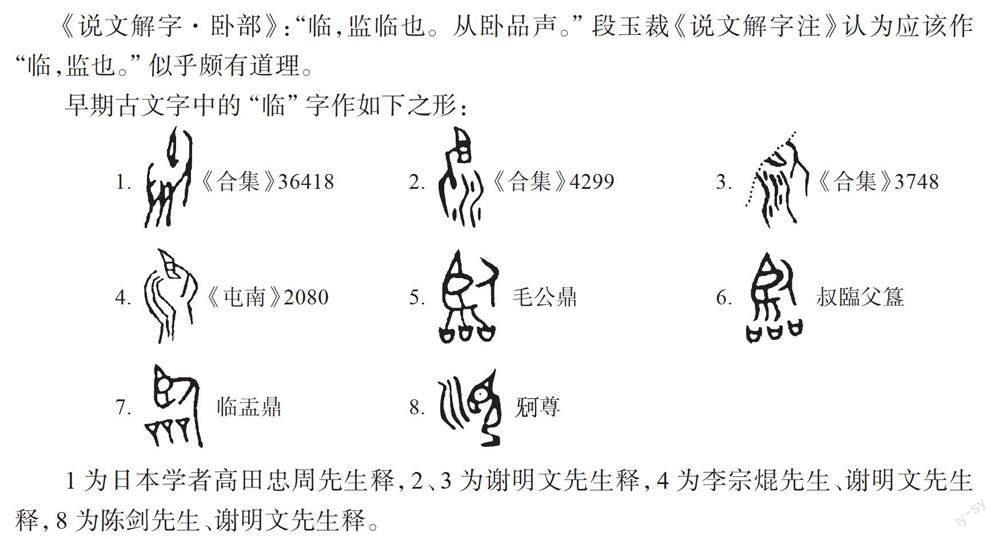

早期古文字中的“臨”字作如下之形:

1.《合集》36418 2.《合集》4299 3.《合集》3748

4.《屯南》2080 5.毛公鼎 6.叔臨父簋

7.臨盂鼎 8.尊

1為日本學者高田忠周先生釋,2、3為謝明文先生釋,4為李宗焜先生、謝明文先生釋,8為陳劍先生、謝明文先生釋。

1、3兩個甲骨文臨字都有殘泐,2、4兩個甲骨文臨字比較完整,象人來到“川”邊俯身下視川水之形。8金文的臨字與4甲骨文的臨字寫法極近。7金文臨字省去了甲骨文臨字所從的“川”形,5、6兩個金文臨字人形的眼睛部分與身體部分割裂分離,但“川”形仍保留。5、6、7三個金文臨字在甲骨文形體的基礎上都增加了“品”聲。學術界有很多人把臨字所從之“品”當成表義成分,相信林義光在《文源》中對臨字“象人俯視眾物形”的分析,這是不正確的。謝明文先生曾指出“臨”的上古音為來母侵部,中古為開口三等字,“品”的上古音為滂母侵部,中古也為開口三等字,兩者的聲韻關系與“稟”之于“廩”“”“凜”一樣,與“風”和“嵐”“葻”的關系也相類,其說可信。其實,還可以舉“陵”與“冰”(金文“陵”字常常加“冰”為聲)的關系為證。

通過上舉古文字字形,可知“臨”字本為會意字,會人來到“川”邊俯身下視川水之意,后加“品”為聲。或又省去所從“川”形,人俯身下視之形中的眼睛部分與身體部分逐漸割裂分離,于是被《說文解字》誤解為“從臥”,就變成了“臨”。

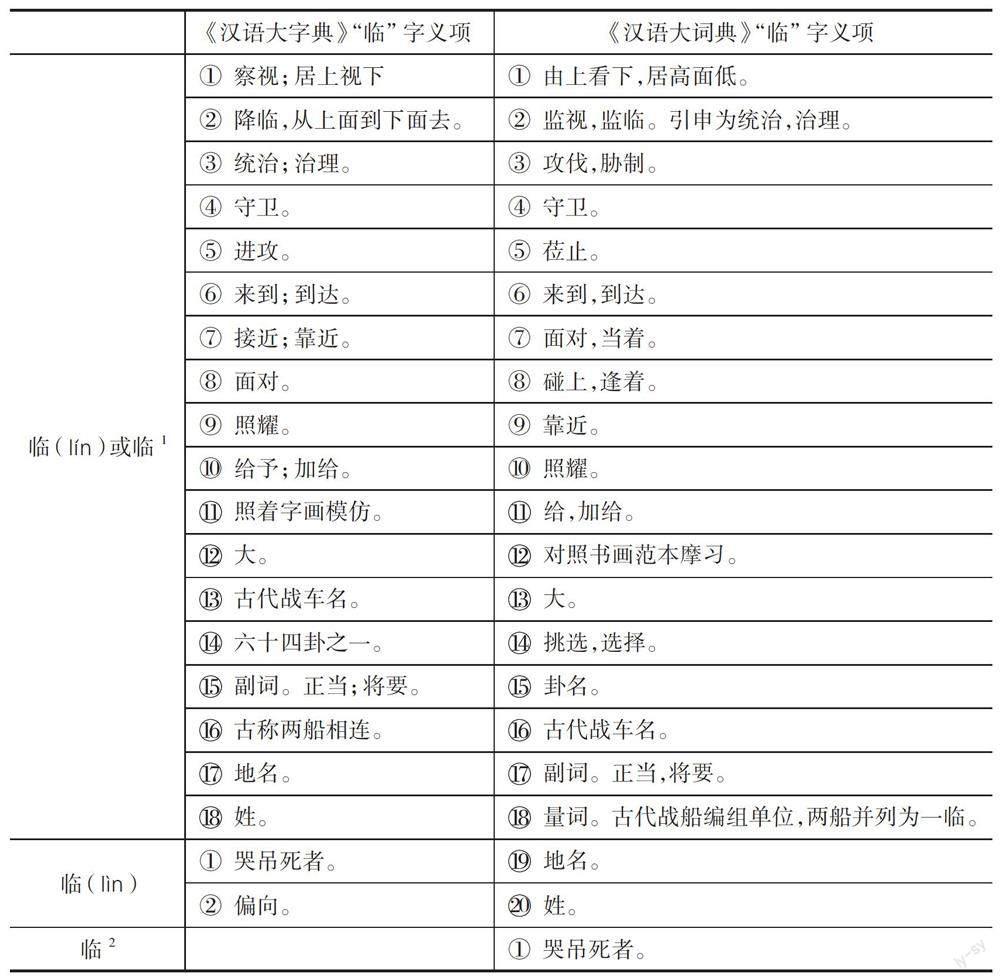

古漢語中有一種詞匯,記錄的不是一個詞,而是一個事件的完整過程,可以歸納出多個基本本義,也就是多個義項。如“集”字記錄的是飛禽降落在樹上停留聚集的過程,所以“集”字可以歸納出“降落”“停留”和“聚集”三個基本本義,也就是三個義項。“臨”字也是如此,記錄的是人來到川邊俯身下視川水的過程,所以可以歸納出兩個基本本義,即“來到”和“下視”兩個義項。《漢語大字典》“臨”字下列有兩個讀音,讀lín音下列有18個義項,讀lìn音下列有2個義項;《漢語大詞典》“臨”字下分為臨1和臨2,臨1下列有20個義項,臨2下列有一個義項。具體如下表:

《漢語大字典》“臨”字義項 《漢語大詞典》“臨”字義項

臨(lín)或臨1 ① 察視;居上視下 ① 由上看下,居高面低。

② 降臨,從上面到下面去。 ② 監視,監臨。引申為統治,治理。

③ 統治;治理。 ③ 攻伐,脅制。

④ 守衛。 ④ 守衛。

⑤ 進攻。 ⑤ 蒞止。

⑥ 來到;到達。 ⑥ 來到,到達。

⑦ 接近;靠近。 ⑦ 面對,當著。

⑧ 面對。 ⑧ 碰上,逢著。

⑨ 照耀。 ⑨ 靠近。

⑩ 給予;加給。 ⑩ 照耀。

照著字畫模仿。給,加給。

大。對照書畫范本摩習。

古代戰車名。大。

六十四卦之一。挑選,選擇。

副詞。正當;將要。卦名。

古稱兩船相連。古代戰車名。

地名。副詞。正當,將要。

姓。量詞。古代戰船編組單位,兩船并列為一臨。

臨(lìn) ① 哭吊死者。地名。

② 偏向。姓。

臨2 ① 哭吊死者。

上表所列“臨”字義項中,《漢語大字典》義項即《漢語大詞典》義項的訓為“大”之“臨”,乃“隆”之假借,需要說明。《淮南子·氾論》“隆沖以攻”中的“隆沖”即“臨沖”,指“臨車”和“沖車”。《詩經·大雅·皇矣》“與爾臨沖”陸德明《釋文》:“臨,韓詩作隆。”《墨子·備城門》“今之世常所以攻者:臨”孫詒讓《間詁》:“臨,聲轉作隆。”而“隆”為“大”義乃典籍常訓。《漢語大字典》義項、義項即《漢語大詞典》義項、義項的地名和人名,從詞義角度無義可說。除此之外,其他所有“臨”的義項,其實都可以統屬在“臨”字的兩個基本義項,即“來到”和“下視”之下。

“來到”類,就是《漢語大字典》和《漢語大詞典》義項⑥的“來到;到達”。“來到;到達”某處,就是接近、靠近、碰上、逢著某處,也就是面對、當著某處,也就是蒞止某處,所以可以統屬《漢語大字典》義項②的“降臨,從上面到下面去。”“降臨,從上面到下面去”強調的也是“來到;到達”,只不過專指由上至下的“來到;到達”。《漢語大詞典》沒有單獨列這一義項,比《漢語大字典》要合理。還可以統屬《漢語大字典》義項⑦的“接近;靠近”、義項⑧的“面對”和讀lìn音下義項②的“偏向”。所謂“偏向”,即近似于“臨近;靠近”。還可以統屬《漢語大詞典》義項⑤的“蒞止”、義項⑦的“面對,當著”、義項⑧的“碰上,逢著”和義項⑨的“靠近”。《漢語大字典》義項⑤的“進攻”、《漢語大詞典》義項③的“攻伐,脅制”也應歸屬此類。處于上位之國或有優勢的一方兵臨城下,來到某國或某城邑,其目的當然就是“進攻”或“攻伐、脅制”,兩種辭書所引書證如《逸周書·作雒》:“二年,又作師旅,臨衛政(征)殷,殷大震潰。”《戰國策·西周策》:“楚請道于二周之間,以臨韓魏,周君患之。”《史記· 趙世家》:“從常山上臨代,代可取也。”宋陳亮《酌古論·曹公》:“合張魯之資,乘漢中之勢,整兵臨蜀,則劉璋恐不能為計。”文中“臨衛”“臨韓魏”“臨代”“臨蜀”中的“臨”依然是“來到;到達”之義,所謂“進攻”或“攻伐,脅制”只是“來到;到達”的目的,是語境義,似不需專門分出一個義項。同理,《漢語大字典》義項的“照著字畫模仿”和《漢語大詞典》義項的“對照書畫范本摩習”,以及《漢語大字典》義項的“古稱兩船相連”和《漢語大詞典》義項的“古代戰船編組單位,兩船并列為一臨”的“臨”,同《漢語大字典》義項⑦的“接近;靠近”、義項⑧的“面對”和《漢語大詞典》義項⑦的“面對,當著”、義項⑧的“碰上,逢著”、義項⑨的“靠近”其實也并無不同。“兩船相連”“兩船并列”就是指“兩船接近/靠近”“兩船相對”。《漢語大詞典》臨讀lìn音下和《漢語大詞典》臨2 下的“哭吊死者”的“臨”也是“來到;到達”或“面對”的引申,專指到死者尸體前(或靈位前)或面對死者尸體或靈位哭吊。《漢語大字典》義項⑦的“接近;靠近”、義項⑧的“面對”和《漢語大詞典》義項⑦的“面對;當著”、義項⑧的“碰上;逢著”、義項⑨的“靠近”等義項經虛化后,就產生了《漢語大字典》義項和《漢語大詞典》義項的副詞“正當;將要”這一義項。

“下視”類,就是《漢語大字典》義項①的“察視;居上視下”和《漢語大詞典》義項①的“由上看下,居高面低”及義項②的“監視,監臨。引申為統治,治理”。《漢語大字典》義項①的“察視;居上視下”因“察視”與“視下”稍有重復,不夠精練,不如《漢語大詞典》的“居上看下”簡明。同時《漢語大詞典》又歸納出“居高面低”四字,比《漢語大字典》更完備。賈誼《過秦論》說:“踐華為城,因河為池,據億丈之城,臨不測之溪以為固。”這一書證《漢語大字典》列在義項①“察視;居上視下”下,其實這一書證中“臨”字的含義強調的主要不是“察視”和“視下”,而是“居高臨下”,即“面對”“對著”之義,所以用“居高面低”來訓釋更為切合。《漢語大字典》義項的“六十四卦之一”即《漢語大詞典》義項的“卦名”,所引書證為《周易·臨》:“臨,元亨利貞,至于八月有兇。象曰:澤上有地,臨。”孔穎達疏:“澤上有地者,欲見地臨于澤,在上臨下之義。”從孔穎達疏可知這個“臨”也是“居高臨下”之義。《漢語大詞典》義項②的“監視,監臨。引申為統治,治理”中的“監視,監臨”,同《漢語大詞典》義項①的“由上看下”之義也有重復,稍顯不足。不過將“統治,治理”當作“監視,監臨”的引申這一處理,卻比《漢語大字典》將“統治;治理”單列為一個義項要合理。《尚書·大禹謨》:“臨下以簡,御眾以寬。”《詩經·大雅·大明》:“上帝臨女,無貳爾心。”《管子·八觀》:“置法出令,臨眾用民。”文中“臨”的本義都是“下視”“監視”。上帝或君王的“下視”“監視”,泛化而言也就相當于“統治;治理”。這種“下視”和“監視”從詞匯蘊含的感情意義角度可以分為正面和負面兩種,負面就是懷疑的“監督”“看管”,如《詩經·大雅·大明》的“上帝臨汝,無貳爾心。”正面的就是愛憐的“照顧”“看護”,如金文師訇簋和毛公鼎的“臨保我有周”,大盂鼎的“故天異(翼)臨子”。“臨”“監”兩字古文字構形理據近似,“臨”是人俯身向下看川中之水,“監”是人俯身向下看鑒中之水,在“下視看水”這一點上完全相合。典籍“監”“臨”可互訓,“監”有“掌管,主持”之義。“監”由“監視”之義引申出“掌管,主持”之義,同“臨”由“下視”之義引申出“統治,治理”之義,屬于平行的變化。

“下視”類還可以統屬《漢語大字典》義項⑨即《漢語大詞典》義項⑩的“照耀”、《漢語大字典》義項⑩的“給予;加給”即《漢語大詞典》義項的“給,加給”、《漢語大字典》義項即《漢語大詞典》義項的“古代戰車名”。“臨”字本會人來到川邊俯身下視川水之意,人的視線下視至水,正如光照耀到某處,故又引申出“照耀”義。人的視線下視至川水,即將“視線”給予、加給川水,故又引申出“給予、加給”義。古代戰車名“臨”,是因為這種戰車類似今日之云梯,可以居高俯視所攻之城,以便于觀察和進攻,可見這個戰車名的詞義顯然也來自“下視”。《漢語大詞典》義項的“挑選,選擇”義項應為“察視”義之引申,“察視人”即為了“挑選人”。

當然,因為臨字記錄的是人來到川邊俯身下視川水的整個過程,所以歸納出的“來到”和“下視”兩個義項密切關聯,有時也很難嚴格區分。如前文通過分析歸到“來到;到達”類的“接近”“靠近”“碰上”“逢著”“面對”“當著”“蒞止”“降臨,從上面到下面去”等義項,如果放到“下視”部分,視為因人俯身下視,視線由上至下“接近”“靠近”“碰上”“逢著”“面對”“當著”“蒞止”于川水而衍生出的意思,似乎也并不違和。

《漢語大字典》和《漢語大詞典》的義項④都是“守衛”,所引書證也相同:《戰國策·西周策》“君臨函谷而無攻”高誘注:“臨,猶守也。”《隋書·李密傳》:“據險臨之,故當必克。”宋陸游《關山月》詩:“和戎詔下十五年,將軍不戰空臨邊。”按《戰國策·西周策》的書證,是說薛公田文為了齊國率領韓、魏攻秦并向西周借兵和糧草,而韓慶為了西周游說薛公田文,勸薛公田文率兵逼近函谷并按兵不動。“君臨函谷而無攻”就是“君率軍逼近函谷并按兵不動”之意。“君臨函谷而無攻”一句鮑彪注:“臨,言以兵至其地。”可見這里的“臨”就是“來到;到達”的“臨”,完全沒有“守衛”的意思,將這一例句作為“守衛”義項的書證,完全是誤解了高誘的注。高誘這里所說的“守”是“看守”的意思。《隋書·李密傳》的書證說的是楊玄感在大業九年趁隋煬帝征伐高麗之機準備謀反,李密為其謀劃了上中下三策,其“中策”就是書證所在的一段:“若經城勿攻,西入長安,掩其無備,天子雖還,失其襟帶。據險臨之,固當必克,萬全之勢,此計之中也。”所謂“天子雖還,失其襟帶”是說即使隋煬帝從征伐高麗的遼外返回東都洛陽,也會因楊玄感占領了西安而使洛陽失去襟帶的護衛。《晉書·桓溫傳》:“如當假息游魂,則臣據河洛,親臨二寇,廣宣皇靈,襟帶秦趙,遠不五載,大事必定”就提到秦趙為河洛的襟帶。又《新唐書·蕭瑀列傳》說:“太宗之伐遼東也,以洛邑沖要,襟帶關、河,以瑀為洛陽宮守。”文中“襟帶關、河”的“關”指函谷關,“河”指“黃河”。崤山和函谷關古并稱“崤函”,位于連接洛陽和西安之間的重要通道上,占據此地,向西可進取關中,向東可逐鹿中原,為兵家必爭之地。崤函之地地勢高,而洛陽處于地勢低的平原和盆地,所以所謂“據險臨之,固當必克”是說如果楊玄感占領了秦地,就可以據崤函之險居高臨下,攻克隋的東都洛陽就指日可待了。由此可見這一書證中的“臨”字也不是“守衛”的意思。典籍中“臨邊”一詞多見,本義仍是“到邊境/面對邊境”或“臨近/靠近邊境”。對將領來說,“到邊境/面對邊境”的目的就是“守邊”,所以陸游《關山月》詩“將軍不戰空臨邊”中的“臨邊”也仍然是指“到邊境/面對邊境”,“守衛”只能說是語境義或隱含義,最多算引申義。因此“守衛”義項下的《戰國策·西周策》和《隋書·李密傳》的兩條書證都應刪去,只保留陸游《關山月》的一條書證即可。

《漢語大字典》義項⑨和《漢語大詞典》義項⑩都是“照耀”,都引了杜甫《春宿左省》詩“星臨萬戶動,月傍九霄多”為書證,恐怕是有問題的。“星臨”和“月傍”中“臨”和“傍”為對文,都是“靠近/接近”之義,其行為主體都是“宮殿”,“星臨”就“臨星”,“月傍”就是“傍月”,都是極言宮殿之高。“九霄”本指天之極高處,因天之極高處常為仙人之居所,故又可代指仙人和仙人居所。詩意是說宮殿靠近星星,因星星閃耀而顯得宮殿的很多窗戶都在動;宮殿挨著月亮,宮殿中的仙人就格外的多。

《漢語大字典》義項⑧“面對”下引《詩經·小雅·小旻》:“如臨深淵,如履薄冰”為書證,不夠準確。“如臨深淵”的“臨”是“走到深淵旁俯身下視深淵”的意思,記錄的是一個事件的全過程,其中“下視”是焦點,因為只有“下視”,才能讓下視者更感恐懼,這是“面對”一詞不能充分表達的。《漢語大詞典》義項①的“由上看下,居高面低”引《荀子·勸學》“不臨深溪,不知地之厚也”為書證,義項歸納中有“看下”一語,就比《漢語大字典》的歸納更準確。古漢語中“如臨深淵”“臨淵羨魚”等類似表達,其“臨”字最初都應該表示的是“來到淵旁俯身下視淵水”的意思,因為只有“下視”,才能真切感悟到“深淵”之“深”,也才能看到“淵”中之魚。如今各種辭書及各種注釋、翻譯,經常將這類“臨”字僅注釋、翻譯成“面對/靠近”,是不全面或不準確的。

(復旦大學出土文獻與古文字研究中心 上海 200433)

(責任編輯 郎晶晶)