論工藝美術陶廠對建水紫陶發展的現代性啟示

張健 王雪

摘 要:作為云南四大名陶之一的建水紫陶產于云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣碗窯村,隨著茶文化的興起,建水紫陶茶具以其獨特的工藝與古樸的造型深受人們的喜愛。其傳統工藝,是宋、元、明茶具演變的基礎上,數千余年陶瓷文化歷史傳承發展的結果,也是中原漢文化與邊疆文化相互融合的產物。建水工藝美術陶廠的建立是建水紫陶走向近代工藝美術發展的歷史性代表,具有重要的歷史意義與研究價值。本文將對建水工藝美術陶廠的興建發展歷史進行調查研究,由其建設興起到衰微的過程進行分析,總結對建水紫陶在現代性發展過程中的反思與啟示。

關鍵詞:建水紫陶;工藝美術;現代性啟示

1 工藝美術陶廠歷史發展

陶器行業在建水年代久遠,對紫陶的生產管理一直在變化,早期建水紫陶的管理機構無法追溯。據現今碗窯村中的碗窯小學在清康熙時期所立的《奉本府清軍府明文》告示碑文載:“碗窯名雖一窯,內分上下,燒造器皿,兩不相同。各燒各物,各照各署,自力來編納建水州在冊,窯課閏銀貳兩壹錢肆分伍厘,別無科收”的記載。因此自明清時期,政府就已管理建水陶器行業收取稅利,調處糾紛。

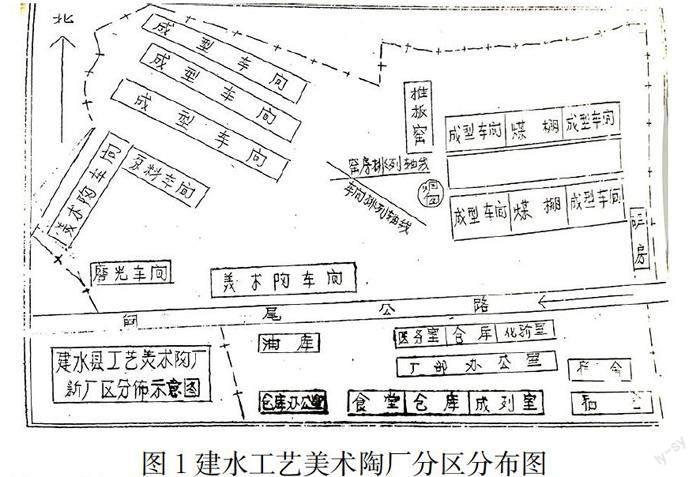

發展于民國時期的手工業都是個體戶生產,自產自銷,工商不分,故陶器手工業同時受縣商會的領導,建水縣政府早期設建設局,后改建設科,管理工業生產。在縣商會領導下1938年,國民黨建水縣黨部成立“陶器商業同業公會”,經管碗窯陶戶。碗窯村陶器手工業行會組織,成立較早,具體年代無法考證。直至1954年,建水成立“建水縣陶器社”,于70年代更名為建水縣工藝美術陶廠,也稱“老廠”,因其生產的陶器以紫色為主,故稱為“紫陶”,曾經一度名聲響亮,其“獅頭”牌紫陶汽鍋曾兩次被評為輕工部優質產品、云南省優質產品。同時期云南省建水縣工藝美術陶廠也是我國規模最大的陶器生產企業之一。

2.工藝美術陶廠的生產與手工藝人

在歷史的發展長河中,建水碗窯村村民大多以制陶為業。從清晚期到90年代花瓶都是建水紫陶生產的主要器皿。如今的建水紫陶大多分家分派,此前工藝美術陶廠生產的特點是集大成于一人,如拉坯器皿大多只冠有一人之名,這也導致了許多廠里時期的藝人都無從可考。同時期美術陶廠中器物都標注“云南建水”“中國云南”樣式的款識,還包括后期“陶器社”的款識,很少使用手工藝人單獨的名款,如今我們看待這些器皿時都只能根據口口相說,尋訪老藝人與廠里老員工而得知。

紫陶藝人向逢春,男、建水縣碗霧村人,民國后期遷居城內北門街。1895年4月生。1908年起做粗陶手工業,1913年起轉做紫陶,向逢春兄弟轉做紫陶手工業生產后,對前人生產的煙斗,汽鍋、花瓶、茶具等造型上進行創新改造,邀請喜愛書畫的紳士名人肖茂元、王顏齋、李月橋、馬吉生、王和光等數人在坯體上書畫裝飾,取得姣好成就;爾后。向逢春刻苦臨摹成才,進而創新用蘭、黃黑、白泥等各種色土組成的殘帖斷簡等裝飾更勝一籌,更具藝術效果,新穎獨特,古樸典雅,可謂集紫陶生產之大成。向逢春的產品,以優異的造型,精湛的書畫,精細的磨光工藝,被譽為“向民三絕”。

陳紹康,袁應德都是同時期拉坯高手,均得到老前輩傳承手藝。后期建水拉坯都以袁應德為典型,同時期拉坯藝人如潘慶、潘智安、潘慶邦等都是拉坯高手,保持與袁應德一致的標準,以至于后期出老廠之器都冠以袁之名義,忽略了其他藝人。在裝飾與研發產品中,譚知凡,馬成林是集大成者。無論新老藝人只要是與譚知凡同時期在老廠里裝飾的人,作品上沒有落款的作品都冠以譚知凡名下,特殊器形特殊民族裝飾也冠以馬成林名下。

在生產管理方面,自工藝美術陶廠前身陶器社成立,生產計劃由縣供銷社聯社下達計劃,屬指導性計劃,生產處于自由狀態。一九五六年全行業實現合作化生產,計劃管理進入指令性階段,由縣手工業聯社轉達國家計劃任務,定期召開會議檢查計劃執行情況,解決生產中存在問題。但產品由供銷社土產公司統購包銷,往往出現有的產品供不應求,有的產品則又形成積壓。六十年代取消企業自銷權,矛盾更為突出,銷售已被迫停止,產品分等驗收也由土產公司派人解決。生產計劃與產銷脫節,生產難于組織,七十年代中期才又只準本地銷售,企業活動的限制,是企業經濟發展緩慢的主要原因。

七十年代末,恢復集體所有制企業自產自銷的制度,與商業部門統一的包銷模式脫鉤。通過市場調查需求量與國家生產指標確定生產量,下達生產任務,及時與外貿部門對接,提高產量,適銷對路,計劃生產,使生產效益逐漸提升,商業化發展才逐步進入正軌。

3現代性啟示

自陶廠興建起,在紫陶生產工藝上不斷有了技術革新:

一九六三年小龍窯燒制改為燒鋸末成功,后因大件產品無匣缽裝燒,不適用而停用。

一九七一年生產上手工拉坯腳踢盤改為用電動機帶動。

一九七三年參考廣東石灣陶瓷廠圖紙設計的隧道窯,大膽設計了許多工程技術人員都持懷疑態度的:(一)用發熱量僅3500大卡左右的褞煤燒窯代替發熱量在7000大卡以上的重油或無煙煤燒窯(二)用自然通風代替機械抽熱流、鼓冷流,以降低窯底溫度(節省投資10多萬元)等兩項重大技術革,試煤證明成功,贏得省內外行家的好評。

一九七三年工人鄧學體改進轱轆車機械壓坯成功,提高工效五倍。

一九七四年何炎華、張建明等人設計制造了在紫陶坯體上直接刻畫的空心刀,簡化了原來用毛筆書畫、再用竹刀雕刻的工序,提高工效五倍。

在建水工藝美術陶廠的不斷努力進步中,紫陶的發展有了顯著的提升,不論是隧道窯的建成試燒,還是刻填工藝的簡化,都改變了陶器生產的落后境地,鼓舞著全體紫陶工作者們上進的士氣。在陶廠的興盛進步中讓現今的我們看到的是老一輩工作者工作不斷探索的創新精神,即便是迫于時代經濟政策的變化使得工藝美術陶廠最終于八十年代還是走向湮沒,在施工和生產中出現的大批先進人物創造出的新生事物對紫陶繁重過程中帶來的影響也不容忽視,他們為建設新的陶器廠作出了積極貢獻。

在紫陶產業現代性發展的今天,老一輩陶廠手工藝人的行業精神與創新精神也是值得我們繼續發揚下去的寶貴財富!

參考文獻

[1]吳白雨.建水陶的藝術特色與文化內涵[J].中國陶瓷,2012,48(09);56-59+65.

[2]吳白雨.建水陶之八美——對建水陶藝術語言的文化解讀與審美分析[J].學園,2011(04):91-94.

[3]吳白雨.對建水陶三個認識誤區的澄清及其根源分析[J].民族藝術研究,2011,24(02):139-142.

[4]楊誠.淺談建水紫陶文化價值和工藝傳承[J].天工,2020(05):78-79.

[5]季宸影.機遇從創新中來——以建水紫陶為例[J]紅河學院學報,2020,18(05):51-53.

On the Modern Inspiration of Arts and Crafts Pottery Factory to the Development of Jianshui Purple Pottery

Zhang Jian,Wang Xue

(Yunnan University, Yunnan College of Commerce and Industry, Kunming 650091)

Abstract: As one of the four famous potteries in Yunnan Province, Jianshui purple pottery is produced in Jianshui County, Jianshui Village, Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province, with the rise of tea culture, Jianshui purple pottery tea set is loved by people for its unique technology and antique shape. Its traditional craft, is based on the evolution of Song, Yuan and Ming tea sets, the result of more than thousands of years of ceramic culture history inheritance development, but also the Central Plains Han culture and frontier culture fusion of each other's products. The establishment of Jianshui Arts and Crafts Pottery Factory is a historical representative of Jianshui purple pottery towards the development of modern arts and crafts, which has important historical significance and research value. This paper will investigate the history of the Jianshui Arts and Crafts Pottery Factory, analyze the process from its construction to its decline, and summarize the reflections and revelations on the development of Jianshui purple pottery in the process of modernity.

Keywords: Jianshui Purple Pottery; Arts and Crafts; Revealing Modernity