濰坊地區主要遷飛害蟲發生動態

田洪平 李付軍 盧國彩 田洪霞

摘要 為明確農業遷飛性害蟲在我國遷飛區域的種群動態,在濰坊市利用高空探照燈(探照燈)和地面誘蟲燈(地面燈)對5種主要遷飛害蟲進行監測。結果表明,探照燈下黏蟲和棉鈴蟲為主要優勢種群,遷飛高峰主要集中在6月下旬至9月中下旬;玉米螟和桃蛀螟的發生量相對較少。與探照燈相比,地面燈下各種害蟲的發生數量較少,草地貪夜蛾一直未監測到。

關鍵詞 遷飛性害蟲;探照燈;地面燈;棉鈴蟲;黏蟲

中圖分類號 S433.4 ? 文獻標識碼? A

文章編號 1007-7731(2023)03-0115-04

昆蟲作為動物界中最為龐大的一個類群,其遷飛現象非常普遍。昆蟲通過遷飛,可以促進自身種群增長和進化,也可在食物鏈、能量流動、人畜疾病傳播、授粉及農作物產量等方面產生巨大影響[1]。在我國,許多昆蟲都具有遷飛習性,而且許多遷飛性害蟲都屬于重大農業害蟲[2]。2020年農業農村部公布的《一類農作物病蟲害名錄》中蟲害共有10種,其中包括草地貪夜蛾[Spodoptera frugiperd(Smith)]、黏蟲[Mythimna separate(Walker)]等。探照燈在誘集空中遷飛昆蟲種群方面具有明顯優勢,在監測棉鈴蟲、黏蟲等遷飛昆蟲時,探照燈是主要的誘集手段[3-6],2019年草地貪夜蛾侵入我國以后,其在草地貪夜蛾的監測和防控中也發揮了重要作用[7]。

濰坊市地處我國昆蟲南北遷飛的重要通道,是研究我國昆蟲遷飛規律的重要區域。筆者利用高空探照燈和地面誘蟲燈誘集害蟲,掌握遷飛性昆蟲種群動態,以期為昆蟲遷飛規律研究和早期害蟲預測預報提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

在濰坊市農業科學院試驗田設置2個監測點(昌邑地區和寒亭區),昌邑地區主要種植小麥、玉米、花生,以農作物為主,寒亭地區主要以果樹和蔬菜為主,周圍有小麥、玉米田。

1.2 試驗工具

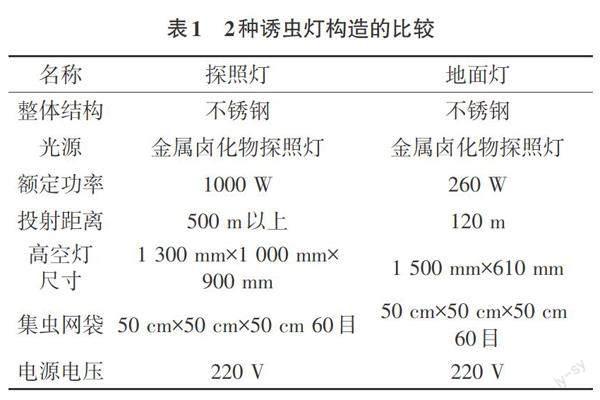

誘蟲燈分為探照燈和地面燈2種類型,分別固定于2個監測地點,在每個監測點各放置1臺探照燈和地面燈。誘蟲燈由山東濟南祥辰科技有限公司生產制造,構造比較見表1。性誘劑,市售。

1.3 試驗方法

利用探照燈和地面燈,從4月10日開始,每天19:00開燈,第2天早上7:00取下誘蟲網,直接放到冰箱內將蟲子迅速凍死,然后拿到實驗室內按照形態進行簡單分類。

1.4 數據處理

采用Microsoft Excel 2007進行數據計算和繪圖。種群優勢度(D)采用Berger-Parker優勢度指數進行分析,D=Ni/N。Ni為第i個物種的個體數量,N為所有物種的數量。當D≥0.1時,該物種為優勢種;0.05≤D<0.1時,為豐盛種;0.025≤D<0.05時,為常見種;0.001≤D<0.025,為少見種;D≤0.001,極少種。

2 結果與分析

2.1 燈下5種害蟲發生程度分析

由表2可知,2021年4—10月在濰坊市農業科學院試驗基地高空探照燈下誘集到的昆蟲數量,寒亭區共49 992 頭,昌邑地區共84 444 頭,5種昆蟲暴發期主要集中在6—9月。除此以外,5種昆蟲發生程度差異較大。在昌邑地區,黏蟲為優勢種,棉鈴蟲為豐盛種,玉米螟為常見種,桃蛀螟為少見種,草地貪夜蛾為極少見種。在寒亭地區,黏蟲和玉米螟為豐盛種,棉鈴蟲為優勢種,桃蛀螟為常見種,草地貪夜蛾仍為極少見種。

2.2 燈下5種害蟲的發生動態分析

從圖1可以看出,昌邑地區高空探照燈下5種害蟲發生高峰期不同。黏蟲出現2次高峰,分別為7月上旬和7月中旬,其中7月11日為全年最高峰,日誘蟲數為1 801頭。棉鈴蟲出現4次高峰,分別為6月下旬、8月中旬、8月下旬和9月中旬,其中8月31日為全年最高峰,日誘蟲數為408頭。玉米螟出現3次高峰,分別為6月上旬、8月上旬和8月下旬,其中8月21日為全年最高峰,日誘蟲數為257頭。桃蛀螟出現1次高峰,為8月下旬即8月21日,日誘蟲數為131頭。草地貪夜蛾未監測到。

從圖2可以看出,地面誘蟲燈下5種害蟲發生高峰期也不同。黏蟲出現2次高峰,均出現在7月上旬,其中7月5日為全年最高峰,日誘蟲數為94頭。棉鈴蟲出現3次高峰,分別為7月上旬、7月下旬和8月下旬,其中7月27日為全年最高峰,日誘蟲數為19頭。玉米螟出現3次高峰,分別為6月上旬、6月中旬和8月下旬,其中8月27日為全年最高峰,日誘蟲數為24頭。桃蛀螟出現2次高峰,為8月中旬和9月中旬,其中9月15日和9月18日為全年最高峰,日誘蟲數為12頭。草地貪夜蛾未監測到。

從圖3可以看出,寒亭地區高空探照燈下5種害蟲發生高峰期不同。黏蟲出現2次明顯的高峰,分別為6月上旬和7月中旬,其中7月11日為全年最高峰,日誘蟲數為481頭。棉鈴蟲出現4次高峰,分別為7月上旬、8月上旬、8月下旬和10月上旬,其中8月31日為全年最高峰,日誘蟲數為416頭。玉米螟出現3次高峰,分別為6月上旬、8月上旬和8月中旬,其中8月9日為全年最高峰,日誘蟲數為217頭。桃蛀螟出現1次高峰,為9月中下旬,其中9月22日為全年最高峰,日誘蟲數為237頭。草地貪夜蛾未監測到。

從圖4可以看出,地面誘蟲燈下5種害蟲發生高峰期也不同。黏蟲、棉鈴蟲和玉米螟發生量不大,零星出現。桃蛀螟出現3次高峰,分別為8月中下旬、9月中下旬和10月上旬,其中9月21日為全年最高峰,日誘蟲數為237頭。草地貪夜蛾未監測到。

對比寒亭地區和昌邑地區,發現高空探照燈下黏蟲、棉鈴蟲和玉米螟的發生時期基本一致,日誘蟲高峰期也基本一致,2個地區桃蛀螟的發生期有所不同,昌邑地區明顯早于寒亭地區。對于地面探照燈下,2個監測點的發生量有所不同,分析2個監測點出現不同的原因,可能與當地種植的農作物有關。

2.3 性誘劑作用下5種害蟲的數量調查

為了更好地研究這5種害蟲的發生動態,分別于玉米的三葉期、大喇叭口期、吐絲期在玉米田放置性誘劑,7 d后進行調查收集蟲子。結果表明,在性誘劑的作用下(表3),棉鈴蟲的數量較多,主要集中在7月份大暴發。玉米螟、桃蛀螟、黏蟲的數量較少,偶爾出現幾頭。草地貪夜蛾一直未監測到。

3 討論

2015年以來,我國選用高空探照燈和地面誘蟲燈用于遷飛性害蟲區域性監測[7]。性誘也是常用的成蟲監測手段,只能誘集降落地面的遷飛性害蟲個體,時效性會晚于高空探照燈[8]。棉鈴蟲、黏蟲、桃蛀螟等都是常見的遷飛性害蟲[9]。黏蟲為典型的遷飛性害蟲,高空探照燈和地面誘蟲燈的高峰期基本一致,說明黏蟲主要為遠距離遷飛過來的,而在性誘的作用下黏蟲的數量較少,說明遷飛來的黏蟲在本地為害的可能性極小。棉鈴蟲為兼性遷飛性害蟲,高空探照燈和地面誘蟲燈的高峰期不一致。在性誘劑的作用下,棉鈴蟲較多,說明棉鈴蟲遷飛的過程中降落到本地且發生為害嚴重。玉米螟、桃蛀螟在高空探照燈和地面誘蟲燈的作用下,遷飛高峰基本一致,且在性誘劑的作用下2種害蟲數量較少,這說明2種害蟲基本不在本地造成為害。

目前草地貪夜蛾已成為跨國界跨洲際的重大農業蟲害[10]。南北遷飛是草地貪夜蛾快速蔓延的重要因素[11]。2018年12月11日草地貪夜蛾入侵我國云南[12],之后快速在全國擴散蔓延。不管是高空探照燈、地面誘蟲燈以及性誘劑的作用,草地貪夜蛾在濰坊市始終未監測到,說明草地貪夜蛾沒有對本地造成為害。

4 參考文獻

[1] Holland RA,Wikelski M,Wilcove DS. How and why do insects migrate?[J]. Science,2006,313(5788):794-796.

[2] Hu G,Lim KS,Horitz N,et al. Mass seasonal bioflows of high-flying insect migrants[J]. Science,2016,354(6319):1584-1587.

[3] 張云慧.東北與華北地區遷飛昆蟲的垂直昆蟲雷達監測與蟲源分析[M]. 北京:中國農業科學院,2008.

[4] 封洪強.雷達昆蟲學40年研究的回顧與展望[J]. 河南農業科學,2009,38(9):121-126.

[5] 蔣春先,齊會會,楊秀麗,等. 稻縱卷葉螟種群動態變化的探照燈誘蟲器監測[J]. 植物保護學報,2011,38(3):193-201.

[6] Qi HH,Jiang CX,Zhang YH,et al. Radar observations of the seasonal migration of brown planthopper Nilaparvata lugens (St?l) in Southern China[J]. Bulletin of Entomological Research,2014,104(6):731-741.

[7] 姜玉英,劉杰,曾娟,等. 我國農作物重大遷飛性害蟲發生為害及監測預報技術[J]. 應用昆蟲學報,2011,58(3):542-551.

[8] 張智,祁俊峰,張瑜,等. 遷飛性害蟲監測預警技術發展概況與應用展望[J]. 應用昆蟲學報,2021,58(3):530-541.

[9] 宋海燕,李麗莉,張晴晴,等.山東省探照燈誘蟲器和地面燈誘蟲器誘集昆蟲群落結構[J]. 應用昆蟲學報,2021,58(3):724-735.

[10] 姜玉英,劉杰,謝茂昌,等.2019年我國草地貪夜蛾擴散為害規律觀測[J]. 植物保護,2019,45(6):10-19.

[11] 江幸福,張蕾,程云霞,等. 草地貪夜蛾遷飛行為與監測技術研究進展[J]. 植物保護,2019,45(1):12-18.

[12] SUN Xiaoxu,HU Chaoxing,JIA Huiru,et al.Case study on the first immigration of fall armyworm Spodoptrdaera frugiperda invading into China [J]. Journal of Integrative Agriculture,2021,20(3):664-672.

(責編:王慧晴)

基金項目 山東省農業科技創新工程-主要農作物病蟲害監測和預警(CXGC2021A38)。

作者簡介 田洪平(1986—),男,山東臨朐人,助理研究員。研究方向:植物病蟲害。

李付軍*通信作者

收稿日期 2022-03-02