洛陽地區的三線建設與改革發展

牛建立

焦枝鐵路第一趟列車來到魯山車站

20世紀60年代初期,中國國家安全受到嚴重威脅,中共中央和毛澤東決定開展三線國防工業建設。洛陽地區(指20世紀六七十年代洛陽地區所轄的行政區劃,包括現在的洛陽市所轄的偃師區、孟津區、新安縣、宜陽縣、洛寧縣、伊川縣、汝陽縣、嵩縣、欒川縣和三門峽市所轄的陜州區、靈寶市、澠池縣、盧氏縣、義馬市,還包括臨汝縣,即現在平頂山市所轄的汝州市)是三線建設的重點區域之一,國家和河南省先后在洛陽地區建設一批三線項目,對國防工業建設、改變洛陽地區的工業布局、發展地方經濟都起到了積極作用。改革開放以后,洛陽地區的三線企業貫徹國家“保軍轉民”的指導方針,進行企業調整和改革,在保證軍品生產的同時,發揮自身的技術、設備、人才優勢,開發和生產民用產品,為地方經濟和社會發展作出了重要貢獻。

中共中央決策三線建設和河南三線建設的布局

20世紀60年代前期,中國國家安全受到嚴重威脅。首先是來自美國的威脅。新中國成立以后,美國一直敵視新中國,到20世紀60年代前期,又擴大在越南的侵略。美國在西太平洋構筑了三條“島鏈”,在東南亞構筑了“月牙形”的半包圍圈,妄圖捆住中國的手腳,威脅中國的安全。其次是來自蘇聯的威脅。20世紀60年代初期,中蘇關系破裂,蘇聯不斷制造事端,在中蘇、中蒙邊境陳兵百萬。蘇軍多次入侵中國,甚至進行核恐嚇,在北方嚴重威脅中國的安全。再次是中印關系的惡化。新中國成立之后,中國政府一直主張通過友好協商解決中印兩國邊界問題,但印度政府在1959年以后不與中國政府合作,向中國提出大片領土要求,并且派軍隊深入中國境內,不斷挑釁,打死打傷中國邊防軍民多人。1962年10月,中國被迫自衛反擊,取得完全勝利。中國政府為和平解決邊界問題,做出重大讓步,但印度堅持錯誤要求,中印邊界問題一直沒有解決。

為了維護國家安全,中共中央和毛澤東提出加強戰備和三線建設。1964年5月,毛澤東明確指出:“在原子彈時期,沒有后方不行。‘三五計劃要考慮解決全國工業布局不平衡的問題,要搞一、二、三線的戰略布局,加強三線建設,防備敵人的入侵。”1964年8月,中共中央決定將三線建設列入第三個五年計劃的編制,決心要在10年至15年時間內把三線建設起來。國家成立了西南、西北和中南三線建設委員會,全面組織和實施三線建設。

河南省地理位置優越。省內西北部、西部、西南部地區有太行山、伏牛山、桐柏山等山地,便于隱蔽;京廣鐵路、隴海鐵路貫穿東西南北,交通便利;省內礦產資源豐富,洛陽重工業基地基本建成,有了一定的工業基礎和科技能力。這些有利條件使河南省西部地區成為國家三線建設的重點地區之一。河南省的三線建設,主要分布在京廣線以西的今洛陽、三門峽、南陽、平頂山、鶴壁、焦作6市和安陽、新鄉市的部分地區,共28個縣市,占河南土地面積的二分之一左右。

河南省非常重視三線建設,成立了國防工業領導小組,以省委第一書記為組長,領導三線建設。有三線建設任務的地區、縣都成立專門領導小組,列出專項投資,大力支持和開展境內的三線建設。遵照國家確定的“分散,靠山,隱蔽”方針,河南省將保密性較強的武器、彈藥工廠及戰略儲備庫等,規劃建在較為隱蔽的山區,服務性工廠則被要求建在半山區或交通便利的縣城附近。

據不完全統計,國家對豫西地區的基本建設投資額達到109億元,采用擴建、新建和遷建的方式,從豫西南的伏牛山到豫西北的太行山下,基本建成200余個大中型骨干企業、科研院所、大專院校和交通、郵電、電力等項目,形成了軍工、冶金、機械、煤炭、石油等工業生產能力,大大促進了全省,尤其是省內西部地區的工農業生產,改善了山區的交通運輸條件,促進了當地經濟發展,也為以后的發展奠定了良好的工業基礎、經濟基礎。

洛陽地區三線建設的高潮

1965年5月,河南省國防工業辦公室根據中共中央和中南局的要求,擬定了《關于河南省戰略工作和后方建設規劃初步方案》,對河南地域作了一、二、三線劃分,劃定豫西及豫西南山區為三線地區。洛陽地處豫西戰略要沖,歷來為兵家必爭之地,成為國家大三線和河南省小三線建設的重點地區,經歷了兩次建設高潮。

第一次建設高潮

1965年至1966年上半年,洛陽地區的三線建設開始起步,一批工業項目開始立項、選址、興建,并迅速形成了第一次建設高潮。

國家先后在洛陽地區安排了5個軍工廠、5個交通項目、7個通信項目和3個戰備儲備庫。此外,還建起了1座三線礦山。5個軍工廠是:983廠、856廠、9654廠、9645廠、1902廠(1972年后改為9689廠)。5個軍工廠計劃投資總額為1900萬元,實際投資2469.61萬元。5個交通項目是:焦枝鐵路洛陽段,代號4052;由洛陽經伊川、嵩縣、欒川、盧氏至靈寶弧形公路,代號300;洛陽至木札嶺公路;臨汝至南陽公路;臨汝汝河大橋。4項公路工程總投資2602萬元,公路總長562.914公里;鐵路總長155公里。7個通信項目是:汝陽經焦作至長治載波線路工程,代號301;汝陽至鄭州載波線路工程,代號601;汝陽至許昌載波線路工程,代號602;汝陽有線中心站,代號603;汝陽至盧氏載波線路工程,代號701;汝陽經南陽至襄樊載波線路工程,代號702;汝陽無線中心臺,代號703。7個項目計劃總投資547.1萬元,實際投資637.4萬元。3個戰備儲備庫是:906處,178處,275處。1966年,國家建設中南309隊第6隊,下設13個連隊,在靈寶縣設有轉運站,屬于大三線建設項目。1967年4月,在盧氏縣建設三線云母礦山一座,命名為河南省官坡礦。

為加強對三線建設的領導,1965年3月,中共洛陽地委決定,在洛陽專署建立后方建設辦公室。4月,又成立支援三線建設領導小組,下設辦公室負責日常具體工作。有三線建設任務的汝陽縣、宜陽縣、洛寧縣、靈寶縣、澠池縣、臨汝縣等縣也建立了相應的機構,并抽調精干力量負責日常工作。

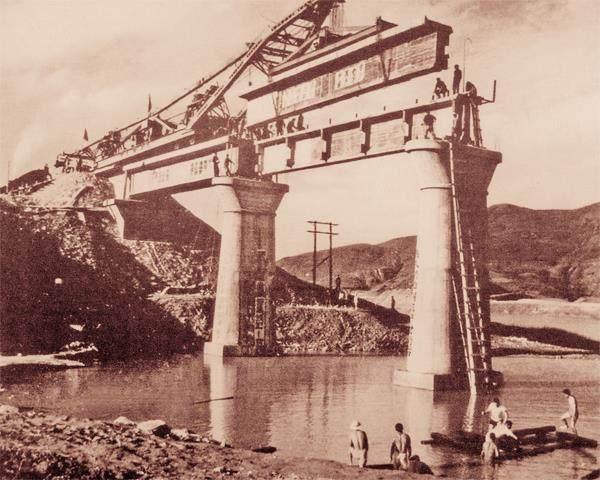

1969年,周口民兵師修建焦枝鐵路大橋

焦枝鐵路是大三線建設項目,北起河南焦作,南至湖北枝城。后來,向南延長到廣西柳州,全長1600多公里。焦枝鐵路是作為第二條京廣線而修建的。早在1964年,毛澤東就提出要修這條鐵路,并幾次指示“要加速三線建設,同帝國主義爭時間,同修正主義爭時間,把三線建設趕在戰爭前面,哪怕提前一個鐘頭也是好的”。

焦枝鐵路洛陽區段是河南省的第二樞紐。1969年9月9日至10日,洛陽地區革命委員會和洛陽軍分區召開修建焦枝鐵路洛陽區段會議,成立了工程指揮部。10月20日,指揮部組織10.7萬名民兵召開誓師大會。

11月1日開始施工,由工人、民兵、人民解放軍指戰員、干部和工程技術人員組成的會戰大軍,發揚“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,高喊“備戰、備荒,為毛主席分憂,讓毛主席睡好覺”“要為毛主席爭光,為國家爭光”的戰斗口號,展開了熱火朝天的施工大會戰。

他們將整個工程劃分為幾個戰役,突出重點,集中兵力打殲滅戰,使這場氣壯山河的人民戰爭一浪高過一浪地勝利向前發展:57天基本完成了1300多萬路基土石方;45天建成了蟒川河大橋的15個墩臺的主體工程,冒著八級大風在8小時內完成了架設橋梁任務;93天完成了508米的白降河特大曲線橋;5個半月打通了1700多米的龍門堅石隧道;4個半月建成千米印山隧道;創造了日鋪軌9.3公里的最高紀錄,于1970年6月15日建成通車試運營;歷時7個半月,修建特大橋3座,大橋18座,中橋15座,隧道5座,建成北起孟津,中經洛陽市郊區、伊川、汝陽、臨汝,南接南陽區段,全長155公里的一級戰備鐵路,創造了鐵路建設史上的一個又一個奇跡。在三個月試運期間,焦枝鐵路共運送旅客130多萬人次,運輸物資23萬噸,使5萬余噸“五七”油田的大型設備和材料及時運抵工地,有力地支援了“五七”油田荊門煉油廠的建設以及沿線的工農業生產,迅速發揮了鐵路運輸能力。從此,洛陽作為隴海鐵路和焦枝鐵路的交會處,形成了東南西北四通八達的鐵路交通樞紐。

河南省前進化工廠(軍工代號為國營9654廠)是國家大三線建設項目,位于洛陽地區宜陽縣,1965年籌備,1966年開始建設。來自山東、江蘇、浙江、上海、湖北、安徽、河北、黑龍江等地區投身三線事業的第一代建設者,進入偏僻的山溝,先生產后生活,自力更生,艱苦創業。1971年,全廠進入試生產階段,在抗美援越戰爭期間全力供應前線。前進化工廠在建廠初期,按照國家計委和國務院國防工業辦公室下達的建設規劃和生產計劃,年產雷管2700萬枚,導火索4000萬米,小黑粒炸藥50噸。

河南省工農機械廠(軍工代號為國營9645廠)是河南省小三線建設項目,位于洛陽地區宜陽縣,1966年9月開始建設,1968年12月建成投產。河南省工農機械廠主導產品是硝銨炸藥,原設計生產能力2000噸,后發展為年產6000噸的具有較高生產水平和應變能力的中型企業,產品銷售至河南、山西、陜西、湖北、四川、遼寧等15個省的廣大地區,在中原地區生產同類產品的廠家中居于重要地位。

河南省黃河機械廠(軍工代號為856廠)是小三線建設項目,位于洛陽地區宜陽縣,1965年8月建廠,計劃投資167.7萬元,主要生產木柄手榴彈和59式反坦克地雷等軍品。1965年底,手榴彈樣品鑒定合格后,河南省國防工辦批準該廠批量生產,年設計生產能力是100萬枚木柄手榴彈。從1966年投入批量生產到1980年停產,黃河機械廠共生產手榴彈743.95萬枚。1969年,根據珍寶島自衛反擊戰的需要,上級要求該廠增加了59式反坦克地雷生產線。1973年,地雷生產線停產,五年時間共生產反坦克地雷24.05萬枚。

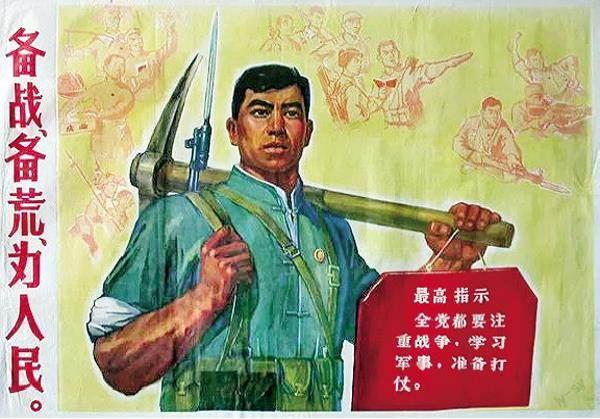

在三線建設轟轟烈烈開展之時,“文化大革命”爆發了。盡管中共中央、國務院一再指示,要求“必須堅持貫徹執行‘備戰備荒為人民的戰略方針,加快大小三線建設”,但是洛陽地區的三線建設仍然受到了不小的沖擊。工廠停產鬧革命和派系斗爭,致使一些工人離開工作崗位,生產秩序混亂,有的企業處于停產或半停產狀態。1967年12月,各三線建設單位成立革命委員會,由軍隊干部主持工作,執行“三支兩軍”(支左、支工、支農,軍管、軍訓)任務,加上大部分干部職工抵制“左”傾錯誤,三線企業在曲折中抓革命,促生產,促戰備,不斷發展。

第二次建設高潮?

1969年3月,在黨的九大開幕前夕,蘇聯軍隊多次侵入我國黑龍江省珍寶島地區,中共中央對戰爭到來的可能性作了更為緊迫的估計。毛澤東在黨的九屆一中全會上發出“要準備打仗”的號召。1970年2、3月間召開的全國計劃會議,突出強調要“以備戰為綱”,集中力量建設戰略后方。按照要求,1970年,戰略后方的建設(重點是國防工業建設)進一步全面鋪開,國家又在洛陽地區安排了一批三線建設項目,包括4個軍工廠和2個戰備儲備庫,形成第二次三線建設高潮。

4個軍工廠是:158廠、744廠、632廠、4505廠(1973年后停建)。前3個廠均屬于大三線建設項目,投資總額為3537萬元。2個戰備儲備庫是:573工程和4705工程。

1969年,小三線工廠的管理權收歸中央。1969年至1972年,國家在這一時期對河南省的投資較多,占全國總投資的4.87%,在三線地區投資比例上僅次于四川的12.09%、湖北的7.38%、陜西的6.07%。其中,洛陽地區三線建設項目是投資重點。1973年7月,中央決定小三線軍工廠仍歸省、市、自治區領導。洛陽地區撤銷地區革命委員會、軍分區國防工業辦公室,成立地區革委會國防工業辦公室,領導和管理洛陽地區的國防工業企(事)業單位。

洛陽曙光機械廠(軍工代號為5111廠)是隸屬于第五機械工業部的國家大型軍工二類企業,是大三線建設軍工項目,同時也是專門從事7.62毫米槍彈生產的專業工廠。1969年10月,第五機械工業部選定洛陽原第二工程兵學校校址組建5111廠。1972年7月,生產線建成,10月投產。1976年冬,從沈陽321廠遷來一條年產56式7.62毫米涂漆彈3000萬發的生產線,同時還遷來53式7.62毫米浮銅彈生產設備50余臺。兩條生產線分別于1978年8月和10月通過鑒定并批量生產,生產規模達到年產56式7.62毫米槍彈2億~3億發、56式通用底火4億個和槍用設備100臺。

洛陽航空電器廠(軍工代號為158廠)是1970年由沈陽興華電器廠(軍工代號為117廠)分出部分設備和人員遷入洛陽市伊川縣而創建的,隸屬于第三機械工業部,為三線軍工企業。至1973年底,全廠基礎建設全部完工,建筑總面積27392平方米,建筑安裝總投資321.8萬元,設備安裝近200臺(套),設備及運輸總投資439萬元,加上其他工程費用投資122.5萬元,建廠總投資達到883.3萬元。1974年,該廠自行設計研制了XK74型圓形電連接器,產品具有體積小、重量輕、可快速盲目插接、自由取卸等優點。1975年,該廠對單葉回轉雙曲面線簧結構電連接器進行攻關研制并取得成功,取代了XK74型電連接器的插孔結構,形成了具有國際先進水平的拳頭產品。隨后,工廠陸續研制了9個型號的XC系列產品,該系列產品具有接觸電阻小、插拔力柔和、壽命長、高可靠、抗震動、耐沖擊、失效率低等優點。

洛陽紅原無線電廠(軍工代號為632廠)位于澠池縣,是國家定點生產大型軍用散射通訊整機的專業化軍工企業,隸屬于第四機械工業部,是大三線建設軍工項目。該廠總投資1800萬元,占地面積30.19萬平方米,設計生產能力為年產散射通訊機40部、散射通訊車60部。1972年5月動工興建,1974年工廠基本建成并開始試生產。

洛陽地區三線建設的改革發展

1978年黨的十一屆三中全會以后,黨的工作重點轉移到社會主義現代化建設上來。20世紀70年代末以后,整個國際局勢趨向緩和,我國對外關系,特別是和周邊國家的關系得到改善,軍費自1979年以后逐年降低。1980年后,國防工業貫徹中央“調整、改革、整頓、提高”的方針,進入了“保軍轉民,以主要力量搞民品生產”的轉折時期。

洛陽地區三線企業認真貫徹國務院和省關于國防工業改革精神,明確調整單一產品結構,大力發展民品生產,把國防工業納入軍民結合的軌道。從此,洛陽地區的軍工企業加快了軍轉民的步伐。

三線建設時期家喻戶曉的口號

在調整中,洛陽地區的軍工企業在確保完成軍品生產任務的前提下,打破行業、地區的界限,大力發展民品生產,從思想上實現了“五個轉變”:在服務方向上,由單純為國防建設服務轉向為國民經濟建設和四個現代化服務;在產品結構上,由單一的軍品生產轉向軍民結合的多品種生產;在企業性質上,由單純的科研生產型轉向科研生產經營型;在生產布局上,由“大而全”“小而全”轉向專業化、大協作、軍民結合的經濟聯合體;在經營作風上,由官商、坐商轉向放下架子、走出院子,大興調查研究之風,服務上門。

洛陽地區三線企業在管理上進行了多方面的改革,如領導體制改革、勞動人事制度改革、工資調整與工資制度改革、專業技術職稱改革等。隨著各項改革的推進,洛陽地區部分三線企業激發了活力,實現成功轉型。如,河南省中新機械廠,1980年軍轉民,先后開發生產75型、250型摩托車配件,鎖邊機、脫粒機,三六牌氣槍、土炮和三六牌單管獵槍等產品。1984年8月,正式歸并洛陽軸承廠,成立洛陽軸承廠工裝分廠,成為洛陽軸承廠跨市區管理的一個核心層生產企業。

河南省前進化工廠是國家大三線建設項目,河南省工農機械廠是河南省小三線建設項目。為使企業進一步做強做大,1999年,經河南省人民政府批準,前進化工廠和工農機械廠合并改制成立國有獨資公司——河南省前進化工有限責任公司,以生產民爆產品為主。目前已發展成為中國爆破器材行業規模最大、產品品種最為齊全的生產企業之一。

洛陽航空電器廠認真貫徹軍轉民政策,及時把軍品技術移植到民品生產上,先后研制生產了8個系列38個品種的民用產品,應用于郵電、航天、船舶、鐵道、科學研究等6大領域的150多個單位。1985年,經國家經委、航空工業部和洛陽市人民政府批準,該廠在洛陽市區建立了線簧接插件民品生產線。該項目是國家第一批軍轉民技改項目,由線簧孔裝配、產品總裝配、產品試驗、機械加工、塑壓、壓鑄、冷擠等幾部分組成,年產線簧接插件能力100萬套(新增70萬套)。1986年開始施工,1988年12月完成并投入使用。該生產線工藝布局合理,質量保證體系健全,產品性能穩定,產生了較好的經濟效益,生產線達到國內領先水平。

經過幾十年的艱苦奮斗,洛陽地區三線建設的成就是巨大的,國防科技工業已具備相當規模,成為研發和生產的重要基地,基本形成了有一定規模、以軍事工業為主體、門類比較齊全的戰略大后方。三線建設大大改善了洛陽的交通運輸狀況,帶動了當地的資源開發,改變了洛陽地區的工業布局,促進了地方經濟發展。在三線建設過程中,一些國家級、省級的科研機構遷入或選擇在洛陽建立,如014中心(612研究所、中國空空導彈研究院)、613研究所、黎明化工研究院等,進一步提升了洛陽在全省、全國的地位。總之,三線建設為振興洛陽地區經濟發揮了重要作用,作出了重要貢獻。